寻找山西古建——太原晋祠

(晋祠牌楼,原址为太原芳林寺牌楼) 晋祠位于山西太原晋源区晋祠镇,距市中心二十五公里。主体建筑坐西朝东,晋祠目前分为两部分:晋祠公园和晋祠博物馆。晋祠公园占地1000余亩,主要由民国时期的私人别墅组成,晋祠博物馆占地12000平方米,为保护展览晋祠古建筑、古文物,也是晋祠古建筑的重要分布区域。晋祠原本为晋王祠,初为唐叔虞祠,是为了纪念晋国开国诸侯唐叔虞及母后邑姜而建。

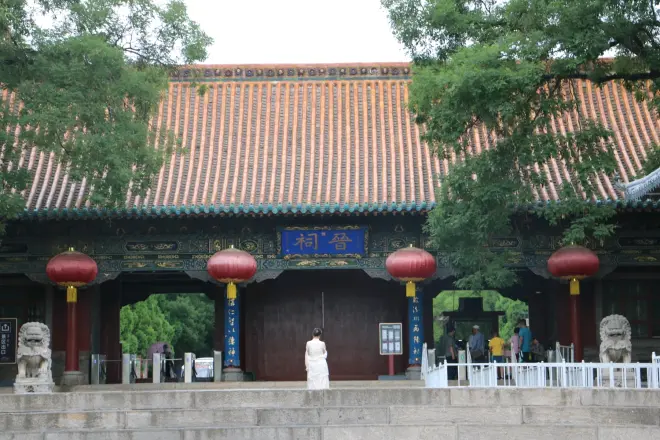

(晋祠大门,面阔五间,带回廊)

(牌匾为唐太宗御笔,摘自李世民亲笔题写《晋祠之铭并序》)

(龙兴晋阳雕塑,高6.99米,宽9.5米,重2500公斤,为纪念太原建城2500周年而铸造,人物从左至右依次为:长孙无忌、尉迟敬德、李世民、李勣、魏征、马周)

(晋祠博物馆大门,陈毅于1959年为晋祠牌匾题词) 水镜台 走进晋祠大门,迎面第一座建筑就是水镜台,它是古代唱戏的戏台,是明清时期的建筑物。 水镜台集楼、台、殿、阁四种建筑风格于一体,前部为单檐卷棚顶,后部是重檐歇山顶,台周围有疏朗的走廊。此台造型雄奇,雕刻彩绘精细。

鱼沼飞梁 鱼沼飞梁建于宋代,呈十字桥形,如大鹏展翅,在圣母殿与献殿之间,形状典雅大方,造型独特。

鱼沼飞梁西依圣母殿,东邻献殿,是介于两座殿宇之间的桥梁,位于鱼沼之上。鱼沼飞梁是晋祠里的一座精致的方形荷叶鱼沼的古桥建筑。与圣母殿同建于北宋时期,其整个梁架都是宋代的遗物。 桥面作十字形,东西长19.6米,宽5米,高出地面1.3米,前后与献殿和圣母殿相接,南北桥面长19.5米,宽3.8米,左右下斜连到沼岸。由于桥面东西宽广,南北下斜如翼,与地面相平,整个造型犹如一只欲展翅飞舞的大鸟,故称飞梁。 鱼沼飞梁是中国少有的一种十字桥梁形式,在方形沼内,置34根石桥柱,柱头置木斗栱与梁枋,承石头桥板与石栏杆,石桥面中高两侧面低,木斗栱与梁枋改变了石桥面的推力传递方向,使重量垂直传到桥柱上,桥柱从梁枋荷载角度分布间距宽窄不等。而据专家考证,其中34根石柱及柱础造型仍保留着北朝风格,其它部分则具有宋代建筑特点。由此可知,这座被人传颂的十字桥北魏时已建成,距今至少已有一千五百多年的历史。桥梁充分利用材质在三种环境中的特长,石柱水中耐腐,木材韧性与塑性,石桥板耐磨、防火,达到了桥梁坚固、美观、耐久的效果。

该桥建构方式精巧独特,鱼沼方池中筑立约30厘米见方的石柱34根支撑,是宋代造型的小八角铁青石柱,石柱础上装饰“复盆式莲瓣”,则具有北魏建筑的风格,其仍为北魏原物。柱上放置大斗,斗上有十字拱相交,柱顶架斗拱与横梁接连,以承接梁、额。梁上承托十字形桥面。 建筑最初为木质桥面,而后改铺方砖,四周围绕精雕细刻的汉白玉石栏、柱础和望柱,多数构件仍为宋朝原物。东端桥头望柱上,北刻“鱼沼”,南刻“飞梁”的字样。鱼沼飞梁之建筑结构整体上呈现宋代特色,为宋天圣年间原物。 鱼沼飞梁东侧有一对铁狮,亦是宋代作品,铸于宋徽宗政和八年(公元1118年),一雄一雌,骨骼强健,造型生动,毛发拉直,威武而独特,算得上是古代铸品佳作。 金人台 金人台共有四尊铁人,因铁为五金之属,人称之为“金人台”。西南隅的那尊铁人,铸于北宋绍圣四年(1097年),保存完整。据说,铁人忍受不了夏天的炎热,走到汾河边想过河。见一条小船,铁人要求船家带他渡河,船家道破了铁人的本相并把它抬回金人台。圣母令手下将领,在铁人的脚趾上连砍三刀,作为对不服戒律的惩罚,金人脚上迄今还留着三刀印痕。

对越坊 对越坊在晋祠景区中轴线上的金人台西,建于万历四年(1576年),造型优美,结构壮丽。此匾由明代书法家高应元所题,二字为榜书金字,笔力遒劲,宛如游龙。相传,高应元的母亲患偏头痛顽症,百医无效,后在吕祖面前求得一签,签上写着“添砖加瓦”,高应元在祠内仔细观察,发现殿、堂、楼、阁、亭、台、桥样样都有,惟独缺少牌坊,所以便选择在金人台西造了这座牌坊,并亲手书写匾额,悬于中央。“对越”语出《诗经·周颂·清庙》“对越在天”一句。

献殿 面阔三间,进深两间,单檐歇山顶。《晋祠志》记载:“献殿,金大定八年创建,明万历二十二年重修,清道光二十四年补葺。” 献殿为高规格祭坛,是祭祀时用来摆放供品的地方。晋祠献殿是我国现存最早的献殿。虽为金代遗构,但与宋代时期的圣母殿一致。

圣母殿 圣母殿是全祠的主殿,殿内供奉的是西周时周武王的妻子,周成王和唐叔虞的母亲,姜子牙的女儿邑姜。大殿创建于北宋太平兴国九年(984年)。殿身面阔七间,进深四间八椽,外侧围有一圈副阶周匝,重檐歇山顶,上铺蓝色琉璃瓦。殿周围廊,是我国现存古建筑中“副阶周匝”的最早实例。前廊中的八根木雕盘龙也是我国现存最早的。大殿采用了宋《营造法式》的“柱升起”、“柱侧角”,增强了大殿的曲线美和稳固性。因此,圣母殿是我国宋代建筑的代表作,是研究我国古代建筑艺术和建筑发展的重要的实物资料。

修缮史:北宋太平兴国九年(984年)建成 北宋崇宁元年(1102年) 元至正二年(1342年) 明天顺五年(1461年) 明嘉靖四十年(1561年) 明万历十年(1582年) 清嘉庆十五年(1810年) 1994年~1995年

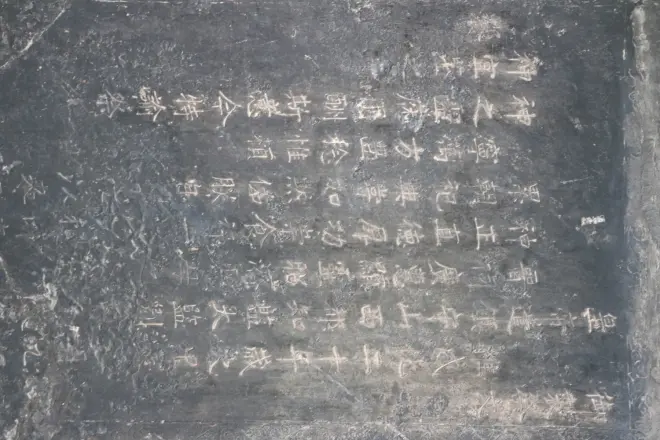

晋祠现存碑碣中,以唐太宗李世民亲自书写的《晋祠之铭并序》和武则天亲自作序的《华严经石刻》最为珍贵。《晋祠之铭并序》碑制于唐贞观二十年(646年),是一通集史学、文学、政治、书法为一体的丰碑,是文笔俱佳的行书杰作,开创了中国行书碑文之先河,是一部研究、探讨盛唐时期的政治、文化、文学、书法艺术等方面的珍贵的“石史”。

(匾额,横为匾,竖为额。宋代及以前多使用竖的额,宋以后改为横匾) 圣母殿雕塑(侍女像) 晋祠三绝之一。圣母殿的中央是“邑姜”像,左右两庑有40多位侍者。在圣母殿内尚存的43尊彩绘塑像中,除圣母像两侧的小像是后来增补的外,其余都是宋初原塑。在大殿正中幔帐内的圣母,头戴凤冠,面部静谧慈祥,双腿盘坐在木制的方座上,一只手放在胸前,一只手放在腿上,手指隐在袖内,身上穿着的蟒袍沿着膝盖垂向座位下边,整个塑像形态显得稳定而端庄。侍从都是各有专职,身份、性格也是无一雷同。

木雕盘龙是中国现存最早的盘龙雕柱,雕于宋元佑二年(1087年)。八条龙各抱一根大柱,怒目利爪,周身风从云生,一派生气,虽已近千年,鳞甲须髯。

周柏唐槐 晋祠三绝之二。周柏唐槐,二者都是晋祠千年古木的代表。周柏是周代种植的柏树,茂盛葱郁,位于圣母殿北侧,原先本有两株,名为齐年古柏,如今只剩这一株。周柏唐槐树干粗壮,需数人才能合围。唐槐是唐代时种植的槐树,位于水镜台前,是晋祠古树中最繁茂的一株。每到春夏之季,树绿荫浓。

难老泉 晋祠三绝之三。难老泉俗称“南海眼”,出自断岩层,终年涌水,北齐时有人据《诗经鲁颂》中“永锡难老”之句起名“难老泉”。泉上有亭,亭上悬挂着清代学者傅山写的“难老泉”三个字。当年李白来到这里,曾赞叹说:“晋祠流水如碧玉”。晋水有三个源泉,一是善利泉,一是鱼沼泉,一是难老泉。难老泉是三泉中的主泉,晋水的源头就从这里流出,长年不息。

(难老牌匾为清代著名书法家傅山所题) 晋水源头位于晋祠内,共有三泉。鱼沼泉和善利泉时流时枯,难老泉则长流不竭,泉水自地下约5 米的岩石中涌出,平均流量约每秒1.8 立方米,常年水温保持在17℃,清澈见底。泉名取自诗经名句“永锡难老”。 难老泉水世代浇灌晋祠附近的千顷良田,造就了“千家灌禾稻,满目江南田”的丰饶景象。因泉水含有多种矿物质,水温恒定,水质优良,所以晋水培育出的晋祠大米,米质晶莹,颗粒饱满,吃起来口感香醇,回味无穷,是与天津小站大米齐名的米中极品。令人遗憾的是由于水位的下降,1993年4月30日,难老泉断流,因此1993年后人们是用自来水替代难老泉泉水。但2006年,山西启动汾河流域治理工程。随着汾河流域环境治理脚步加快,生态保护加强。2015年,难老泉的地下水位已从28米深上升到6.43米深,平均每年上升2.0米,难老泉有望在2018至2020年复流。

晋祠为中国现存最早的皇家祭祀园林,1961年3月被国务院公布为全国第一批重点文物保护单位。现为国家AAAA级景区。