明朝红夷炮图文资料集(一)万历朝—天启朝

在这里特意要感谢龙腾、行营护军、二不尚书范景文志这几位同道合之友人的协助。在共同努力下收集了部分万历年间到永历年间的中国古代欧式前装炮的图文资料。 注:本文的资料可以任意转载,不需要注明作者或者出处,部分图片来自网络,侵删。 红夷炮类型的火炮进入中国的时间:

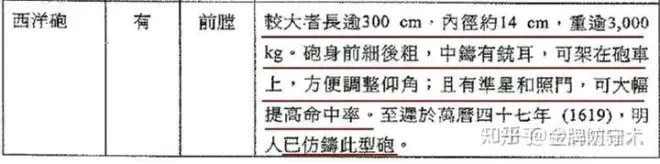

目前学术界的主流观点是红夷炮进入中国的时间是万历末年天启初年。最近我和一位好友在查阅相关史料后,有了一些不同的看法,即受西方的影响,明朝在嘉靖初年引进的发熕(西方青铜射石炮)其形制在隆万时期就已经发生变化,火炮的样式脱离了欧洲十六世纪初,前后粗细变化不够明显的射石炮,开始向前弇后丰的更为明显的前装滑膛炮转向(这点可以参考南京城墙博物馆万历六年铜佛郎机的形态变化) 可以说在万历朝,发熕和红夷炮这这两种火炮在外观方面区别不大,可被视为一物。 例如万历四十年本《漳州府志》上册卷九所载,万历三十二年(1604年)前后,明朝发现抵达澎湖水域的红夷(荷兰)人的武装船上就有充足的佛郎机炮和发熕炮,由此可以推断出中晚期的明代南方人眼中的发熕炮和所谓的红夷炮在外形上就是同种火炮,只不过有大小轻重之分别,以至于明末到清代经常将其混为一谈。 只不过发熕在天启朝以前的北方战场上并没有出现过,使得北方人把这类火炮当成了新鲜玩意。(但是明清时期发熕炮多是指代三五百斤到一千斤左右的中小型欧炮,红夷炮多指代一千五百斤以上的中大型欧炮)

万历时期引进,生产的欧式前装滑膛炮

吕宋大炮同属于西式前装滑膛炮,是目前发现最早的明代欧式前装滑膛炮实物,万历四十七年(1619年)铸造1门。由于该型炮实际是欧洲的一种铜质射石炮(炮膛薄,膛口大,前后粗细基本相同,所以不能装很多火药,且常使用较轻的石弹)因明军不了解这类火炮的用法,装填火药不合规范,导致该型火炮很多在战争中被毁坏。 目前英国皇家火炮博物馆有一门万历四十七年吕宋大铜炮,有一千七百斤。前后一共铸造了三十门,最大的有三千斤。 《熹宗实录》卷九: 臣任协理戎政时,曾募能铸吕宋大铜炮匠人来京,铸完大炮二十八位,遣援辽宁备黄调焕,同壮士陈有功、顾应泰等三十人,解去辽阳七位。其一位重三千余斤。

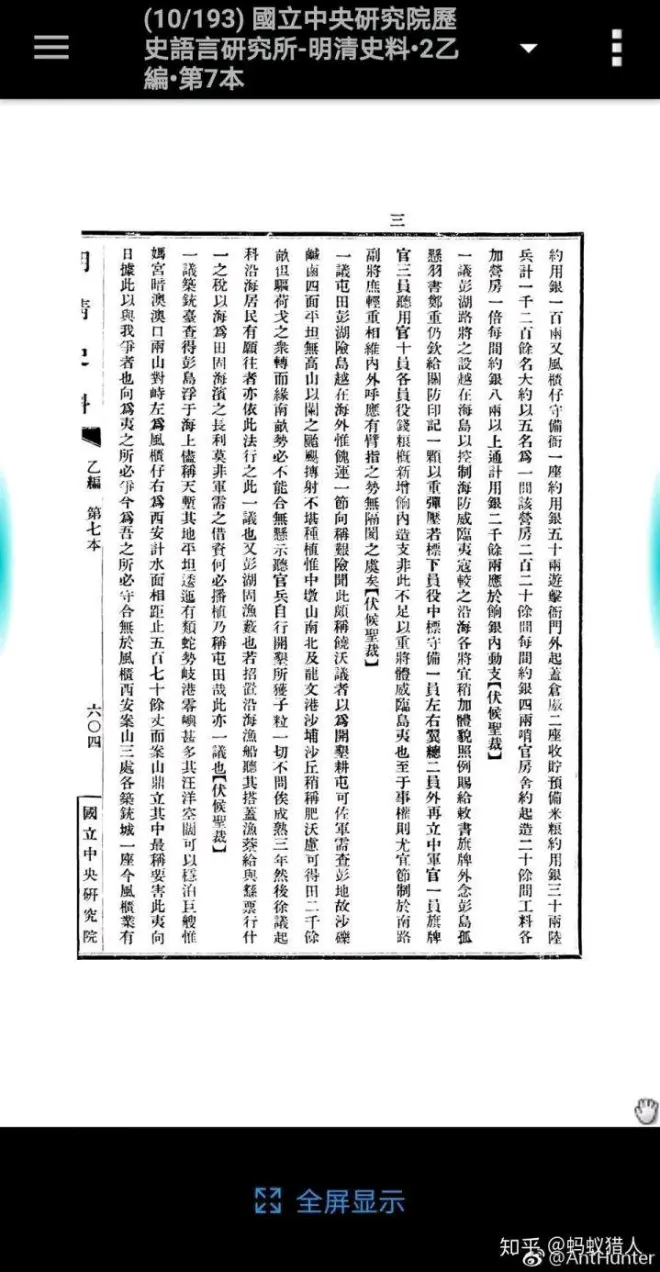

《筹辽硕画》卷三十八 “ 在歲癸卯,西洋人僅四百計耳,以用火炮,致我閩漳泉販夫賈 子被殲於呂宋者四萬。今西洋人潛住粵澳;實繁有徒,閩人尚多傳得其法。 戎政尚書黃克纘業捐多金,購閩人之善造者十數人輩至京,同泰甯侯造炮 於京營,已造成大炮一位,銅重三千斤”

《黄克立墓志铭》: 余为戎政兵部尚书,值建贼攻辽阳,京师大震,余命兄孙调焕募同安善铸吕宋炮者十四人,携之入京。铸三十门而上疏解并解其六于辽,令调焕为守备,将南京所携工用炮者三十人与之偕。内一炮重三千斤,为参将李秉诚取守奉集堡。

目前唯一的一门实物保存在英国皇家火炮博物馆,为鸦战期间英军从清军炮台上缴获之物。 该炮由福建布政司中左所的同安工匠于大明万历庚申年即四十八年铸成敕封歼虏大将军炮。 尺寸数据: 重1700余斤,炮管239厘米,炮腹94厘米,炮尾28.5厘米,口径13.5厘米,可用铁弹16斤,铅弹24斤,石弹5.5斤。

面对关外咄咄逼人的后金军,万历四十七年(1620年),李之藻派守备张焘与孙学诗同往澳门购买火炮,张、孙二人在赴澳门途中,因明廷对澳门的管制,没有理由不得擅自出入“澳禁方严,无由得达。”于是“具呈按察司吴中伟”,由他“转呈制抚两台,拨船差官伴送入澳。” 他们到达澳门的时间是在泰昌元年(1620),因为传教士金尼阁当时正好刚从自欧洲乘船航抵澳门,带来了大量的欧洲书籍“七千部西书入华”。他记述道:“当余抵澳门时,适有二学者亦来取炮。彼等见一大批书藏及其它珍品,不胜惊奇。”与他同期到达澳门的汤若望也记述了这件事。 1663年的《耶稣会史》中所载金尼阁当年的见闻: “二人抵澳门后,下榻于吾公学,葡人欲以正式官礼接待,而教中上司不允,盖二人乃朝廷官员以私人名义所遣,并非奉旨而来。二人乃直陈来意,时葡人虽可托词不允,然二人竟未遇丝毫困难,乃捐资将所得四尊大炮,寄送光启,以便转献于帝,以为军援。然二人仍不以此为足。复以自费聘请炮手四人,盖欲以此表示效忠于君也。”

由于此时正值欧洲三十年战争爆发,葡荷关系紧张,葡萄牙为了获得明朝的支持,维持自己在东亚的贸易据点,于是澳门教会发动澳商支持,捐了四门葡萄牙造的大铜炮,声称价值四千两白银。同时十月,这四门炮运抵广州。同行的有葡籍炮手四人以及同伴翻译官六名 李之藻在天启元年(1621年)二月《奏为致胜务须西铳乞速取疏》 风闻在澳夷商,遥荷天恩,一向皆有感激图报之念,亦且识臣姓名,但以朝廷之命临之,俱可招徕抚辑而用也。昨臣在原籍时,少詹事徐光启奉敕练军,欲以此铳在营教演,移书托臣转觅。臣与原任副使杨廷筠合议卷子,遣臣门人张焘间关购买夷商闻谕感悦,捐助多金,买得大铳四门,议推善艺头目四人,与谦伴通事六人,一同谐广,此去年十月间事。

《熹宗实录》卷十七所载 “先是光禄寺少卿李之藻建议,谓城守火器必得西洋大铳。练兵词臣徐光启因令守备孙学诗赴广于香山澳购得四衮,至是解京。仍令赴广取红夷铜铳及选募惯造惯放夷商赴京。”

此事《瞿忠宣公集》亦有所载

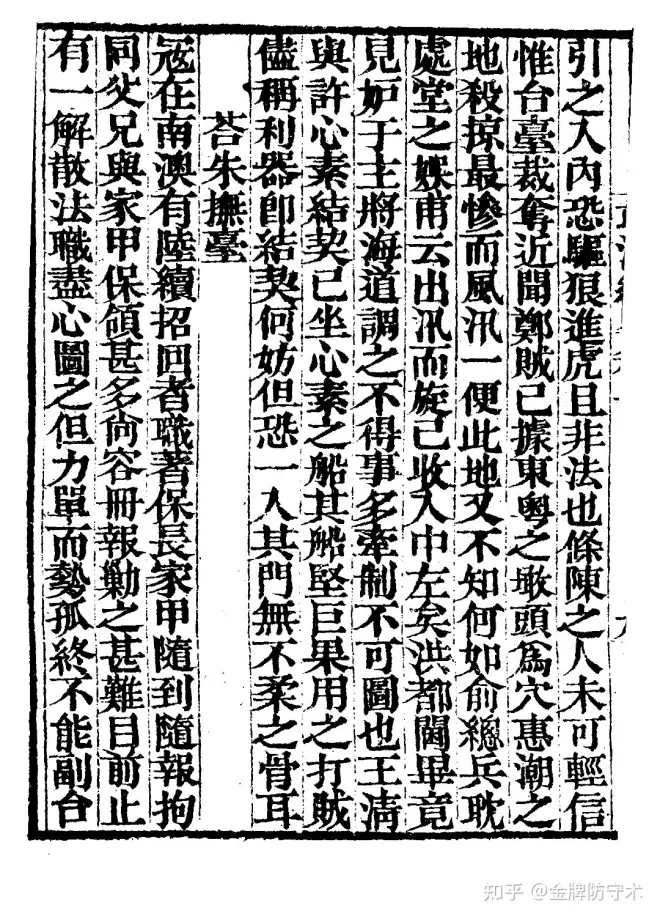

由于于天启元年三月,李之藻的好友徐光启上疏回天津养病。由于徐光启的离任,李之藻担心北运的红夷炮由于所托非人,以恐将来被后金和蒙古缴获,沦落成敌人攻城略地,大肆杀伐的利器,于是便将十名葡萄牙人遣返澳门以后张焘捐资费,历尽艰难,将这四门炮运到江西广信府,便不得不停运了。 《皇明经世文编卷》之四百八十三 李之藻【制胜务须西铳敬述购募始末疏】 “旋值光启谢事,虑恐铳到之日,或以付之不可知之人,不能珍重,万一反为夷虏所得,攻城冲阵,将何抵挡?是使一腔报国忠心,反启百年无穷杀运,因停至今,诸人回澳。”

《熹宗实录》卷十所载,天启元年五月,工部郎中李之藻与兵部尚书崔景荣先后上疏,请取来滞留江西的四门西洋大炮,并再去聘请炮师,召“深明度数”的传教士阳玛诺毕方济来京,以辅佐造炮,并申述建造西洋炮台的紧迫性,天启皇帝同意之请。于是在天启元年十二月,四门红夷炮终于运达京师。

除了通过澳门的耶稣会购买得到的零星火炮外,红夷炮的大头则来自明朝地方打捞沉没在东南沿海水域的欧洲武装沉船所得。 万历四十八年,广东阳江县和海康县通过打捞,此后海康县和阳江县通过打捞沉船,获得了大量的欧式前装滑膛炮,到天启元年两县已拥有红夷炮几十门。 《熹宗实录》卷十六,天启元年十一月戊戌朔 ○恊理戎政李宗延言:會典所載,軍器局造銅銃、信砲等項,兵仗局造火車、火傘、將軍、神槍等項。歷朝火器犂然森列,中國長技,寧有加此第天下無百年不朽之物,國家無百年不變之法,則少任怨任勞之臣耳。查戎政府庫貯,尚有科道賞剩及臣等撙節公費銀兩約一萬五千餘金,趁此三軍罷操,動支製辦火車、火器以備戰守,委不可緩……及刑部尚書黃克纘呂宋大砲,都指揮使張懋忠鐵銃車。雷州府海康縣有紅毛番大砲二十餘位,肇慶府陽江縣有東南夷大砲二十餘位,俱堪取用或一槩製造,庶不負世廟署神樞神機之名。若工部、王恭二廠,歲修武剛、偏廂等車,鉤鎌、虎乂等器,仍舊兌換,不在此數下兵部。

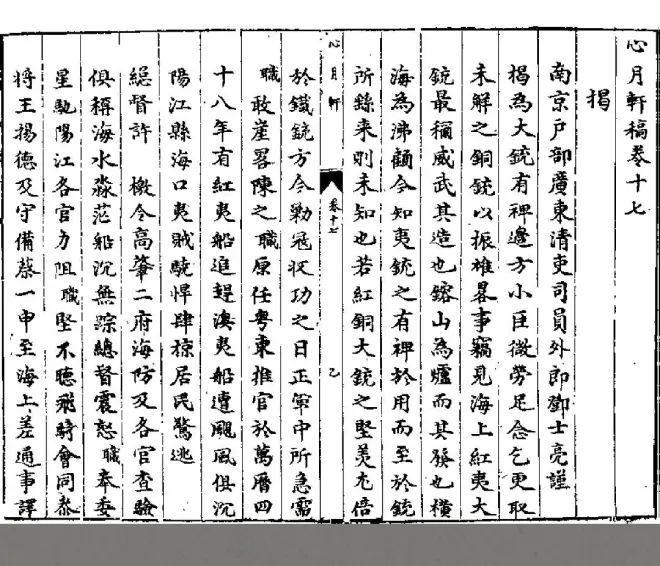

《心月轩稿》卷十七所载肇庆推官邓士亮在万历四十八年打捞红夷大铳三十六门,中小火炮无算。天启五年又打捞红铜大铳两门 “职原任粤东推官,于万历四十八年,有红夷船追赶澳夷船,遭飓风,俱沉阳江县海口。夷贼骁悍肆掠,居民惊逃。总督许檄令高、肇二府海防及各官查验,俱称海水渺茫,船沉无踪。总督震怒。职奉委,星驰阳江,各官力阻,职坚不听,飞骑会同参将王扬德及守备蔡一申至海上。差通事译夷(言)多方计诱之,解去戈矛,分置村落。寻觅善水者捞探,方知船沉深水中,架有大铳,堕浸沙泥。即搭鹰扬架,捐俸雇募夫匠,设计车绞,阅九十日,除中小铳外,获取大铳三十六门。总督胡将二十余门运解至京,此则职取大铳之所由来也。”

《蒲圻縣志》亦载万历四十八年,肇庆推官邓士亮令人在阳江县入海口打捞了红夷铁炮三十六门,其后又打捞了两门铜炮。

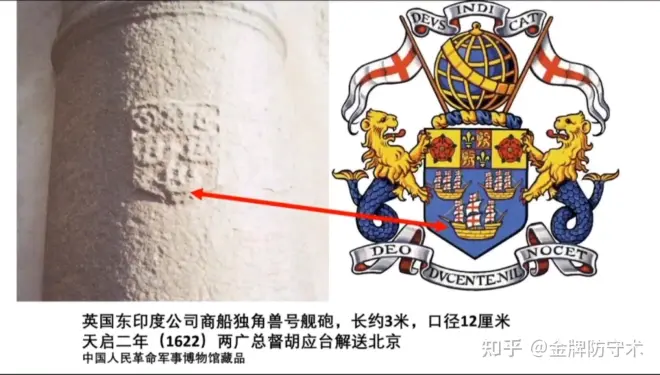

邓士亮所提及的追赶澳夷船的红夷船,黄一农先生考证,应是当时东印度公司的的武装商船独角兽号( Unicorn)。独角兽号失事一事,在华的葡荷等国档案中都有记录。 文德泉(Texeira)在《17世纪的澳门》中所录葡文档案记载:“1620年,一艘驶往日本的英国船 Unicom在广东沿海失事沉没。船上的木匠Richard frobisher,其妻 Joana和两个孩子、个名叫 Judith的女佣幸免于难” 荷兰文档案《东印度公司事务报告》1622年1月21日库恩报告中也载此事:“在中国沿海搁浅的英国海船 Unicom上的大炮均被中国人卸下运至广州” 天启元年十月,在四门西洋大炮北运的同时,张焘和孙学诗被任命为正式钦差,持兵部移文正式往澳门延请炮师,他们在澳门受到了正式的隆重接待。 巴笃里在1663年的《耶稣会史》中记述 “皇帝钦派使臣至澳门,实属创举,当二人出现于澳门时,因侍卫之盛,民众夹道而观,群欲一睹风采,澳门士绅亦全体仪仗相迎,并在一华美大厅中接待。钦使因不久以前某英船为飓风飘至中国东岸,舟已破损,舟上所有巨炮三十尊遂为中国所获,故要求聘请优良炮手十人,盖前所聘四人,已被迫返澳也。”

恰恰在天启二年,四、五月间,葡萄牙为援助明朝招募的军队在荷兰入侵澳门期间,成功打败了东印度公司的荷军。 《熹宗实录》卷二十六所载,同年九月三日,天启皇帝催促广东官员对援助明朝的澳门葡兵赶紧放行:“得旨,卫所兵是否堪用,著该部议奏。放铳夷商著催巡抚官发遣。” 《熹宗实录》卷二十九所载,同年十二月,御史温皋谟上疏,称葡萄牙的火器可以拿来使用,但是请求不要让葡兵入境:“澳夷火器可用,其人不可押,乞募其器而罢其人。”天启皇帝驳回此议,再次催促让葡兵赶紧北上入京“上谓,夷人已经该省遣发,著作速前来。” 《守战全书》所载当时李之藻从澳门葡萄牙人手里搞到的四门大炮太少,再想去索要则已经没有了。于是则在广东有荷兰(英国)沉船的地方打捞了三十六门,两广总督胡应台将其中二十余门北解入京,在京师交给彭簪古麾下的京营士兵进行训练,并在宁远之战中发挥了作用。

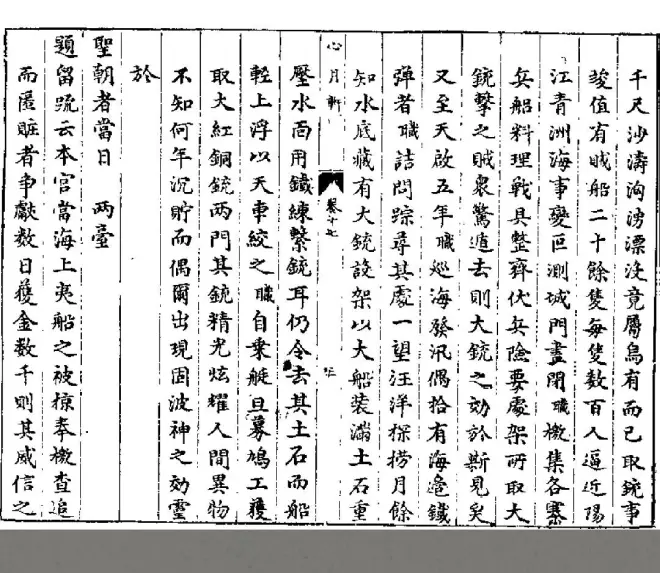

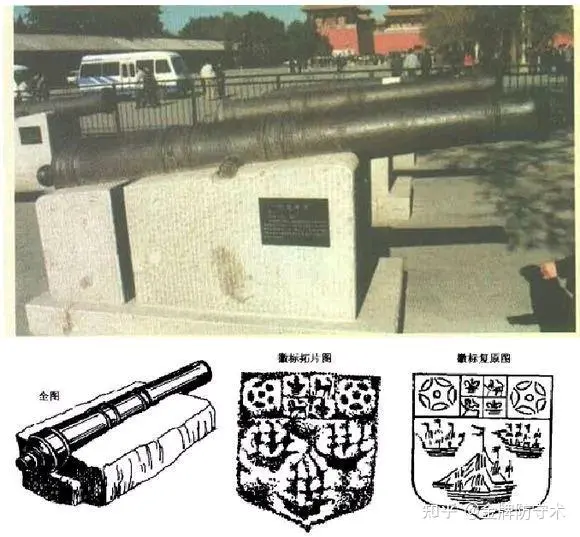

在招募葡兵的同时,天启二年,两广总督胡应台也应兵部的要求,在广东打捞的英国铁炮中,挑选出二十四门押解入京。可能路上有折损,也有可能记载纰漏,实到者只有二十二门。 目前还留有两门当年的实物。炮身铸有盾形徽章和后加的刻款:“天启二年总督两广军门胡 题解红夷铁铳二十二门第六门”,“第十四门”。徽章是英国东印度公司的炮徽。 火炮全长300厘米,口径12厘米,就倍径来看,属于21倍径的加农炮,就口径来看,应该是使用12磅铁弹。

《熹宗实录》卷二十九所载,就在葡兵正在北上之时,天启三年正月17日,兵部尚书董汉儒也上疏反驳御史温皋谟之前“用炮而弃人”的言论,称“红夷大铳须夷人点放……尔时夷人已在道,若示之疑,非所以服远人之心也,今据督臣录解二十四人,容臣部验其技能,果工于铸炼、点放者,以一教十,以十教百,半发山海,半留京师,以收人器相习之用。”并说澳夷“服属日久”,而红毛夷“更叵测”,“弃久服之夷而使悍番实逼处此,非计也。”并提出对澳门加强控制的办法。天启皇帝“诏从之”

宁远之战中红夷炮的应用

根据茅元仪《督师纪略》的记载,天启四年,押运红夷炮的张焘不敢出关援辽,于是茅元仪奉旨前往京营拜习葡萄牙炮师,学习红夷炮使用方法。亲自将红夷炮调入宁远之,一同入援的京营火器把总彭簪古表示火炮无法正常使用,茅元仪则说放炮必须用西洋的炮车才行。 根据《孙文正公年谱》所载,天启五年,作为孙承宗的幕僚,茅元仪原本打算和满桂用这些红夷炮攻取后金占据的盖州,但是最终因为九月的柳河之败,十月督师辽东的孙承宗被罢免,而没能实行。 “公虽去国,而城地将士、兵马器械,皆公在时所经理,其得力多藉西洋砲,茅元仪与满桂依式为之,欲载以取盖州,乃置宁远,竟用以歼敌”

该年十月,作为幕僚的茅元仪一同被罢职,茅元仪在走之前,便将红夷炮的使用方法传授给了总兵满桂,并用自己造的炮车演放展示,满桂依照其法,又仿制炮车十辆。满桂害怕红夷炮会震坏宁远城墙,打算把炮布置在城外防守。茅元仪表示红夷炮在战船上都能使用,自然也能安置在城墙。 宁远之战中,袁崇焕在城头上令彭簪古和福建炮手操作红夷炮,从而取得了胜利。

天启时期引进,生产的欧式前装滑膛炮

《徐光启集下》卷四所载,天启元年工部李之藻计划募集二十多名曾在澳门葡萄牙的卜加劳铸炮厂工作过的广东炮匠前往京师仿铸西洋火炮。

《靖匪录》卷二上,记载天启二年山东莱州为剿灭徐鸿儒所造五六百斤西洋炮二十门,并配有炮车和操作工具。该年九月徐鸿儒被俘。

由于此时广东北运的英国铁炮还没进入北方,这里提到的西洋炮当为两类,一是万历四十八年传入北方的西班牙射石炮~吕宋铜炮、亦或者南方流行的发熕炮。

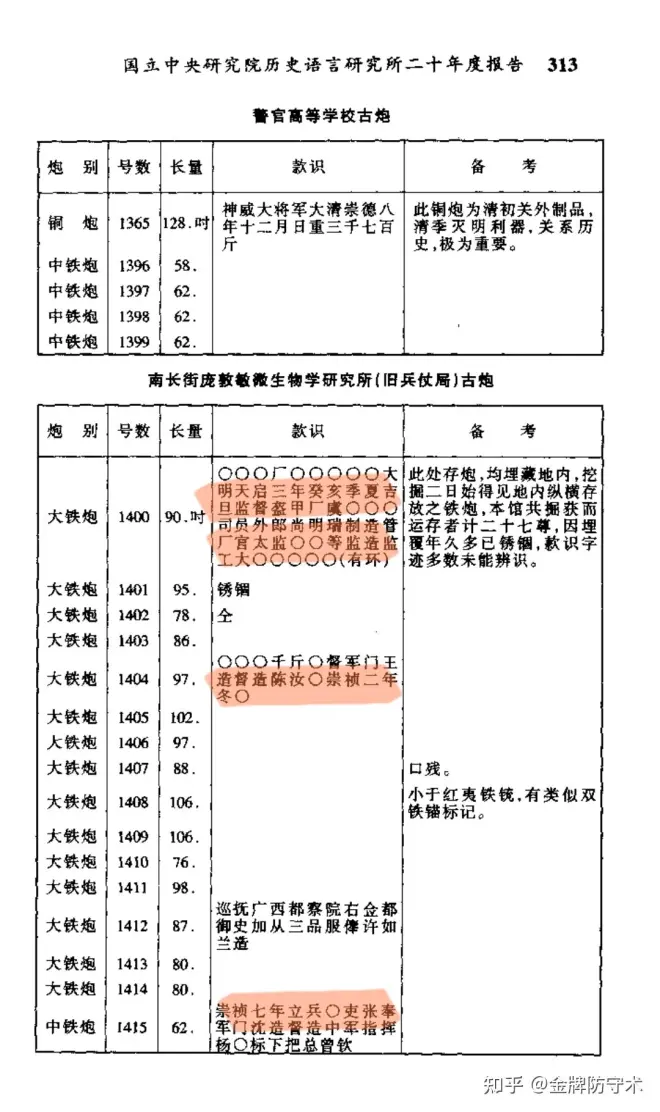

《傅斯年全集》卷六中提到的民国二十年,北平南长街庞敦敏微生物学研究所(旧兵仗局)所存明代古炮(民国所测尺寸与现存同款火炮对比后,存在短几公分的情况): 天启三年盔甲厂制造的红夷炮1门,长度九十吋(英寸)约为230厘米

《明季荷兰人侵据澎湖残裆》所载天启三年六月,福建巡抚商周祚增造大船大铳,以便驱逐占据澎湖的荷兰殖民者。

下图是目前已知的最早的明代红夷炮,为天启(四)年,由俞大猷次子,福建总兵俞咨皋督造,实物炮长313厘米,内口径14.5厘米,可用铁弹18斤,铅弹29斤,原炮并无重量铭文,实际称重3100千克,合约5200明斤。

天启四年铁炮,残长226厘米,内径14厘米,全长估计在310厘米,可用铁弹16斤,铅弹26斤。 炮体有清代后刻铭文“泉州城守营府城□炮位第三号(重)七千斤”字样,但根据论文的实际推算重量,重2792千克(若密度按7.4/㎝³计算,那么重约2648千克)可见当时清人对该炮的体积也是大致估算,并未实际称量。 该炮炼钢期间曾锯下一半作为材料,从横截面可以看出铁质基体极其致密。

我对此炮的复原图

《明清史料》所载,天启五年太子太保兵部尚书赵彦在澎湖善后事宜中声称,四五千斤的大铳,可发射十余斤的炮弹,荷兰海船看到炮台便不敢靠岸,故而在能够停泊大船的重要海域,应修筑炮台,按红夷样式制造数十门大铳以备海防。

《潮阳县志》所载天启年间,潮阳县在海门港打捞大铜铳一门。炮重千斤,长丈余,材质为紫铜,后被郑芝龙的部将陈豹带走。 撫盜黄育一者,閩人,天啟間以大銃橫行海上,得名本府黃參將招爲柘林水師把總,人猶呼爲大銃老銃先沉於海門港,既取起置諸察院公館,嘗試發之煙丸直而遠,所向皆摧爛。其長丈餘,重約千斤,紫銅徧身硃砂光燄,兩耳扣之鏗然,蓋軍中之異寶也,後被陳豹載去。

《明熹宗实录》记载。天启六年(1623年),京师发送头号发熕炮2门,二号发熕炮9门,调拨山海关。七月二日天启七年(1627年)二月,又调拨头号发熕3门,二号发熕炮6门发往皮岛。 山西平定縣亦曾於1995 年在固关内古长城下发掘出一门天启七年的头号发熕炮,铭文与下面这门崇祯元年的一致。

长城博物馆现存一门崇祯元年铜裹铁发熕。炮身上有阴刻铭文:“崇祯戊辰年兵仗局鑄造,捷勝飛空滅虜安邉發熉神砲頭號鉄裹銅發熕砲一位,用薬二斤宁少勿多,打五六木榔头不等,木马一箇,二斤重鉛子一筒,或再添一斤鉛子亦可 ” 目前可以看到的发熕炮实物长162厘米(不算尾环),口径7.8厘米,重420千克,为铁芯铜体炮,用木马密封增强气密性,使用2斤火药配2斤散铅子,也可多加1斤散铅子。如果是使用合口弹,用四斤铅弹也是没有问题。可能兵仗局担心前线士兵胡乱装弹药,所以才强调宁少勿多。

宽城县博物馆所藏天启六年红夷铁炮,与军博的那两门英国红夷炮基本一致,炮长303厘米,口径11.5厘米,重5000斤,可用铁弹9斤,铅弹14斤。根据黄一农的说法,该炮也是由英国制造,后被明军打捞上来的铁炮。

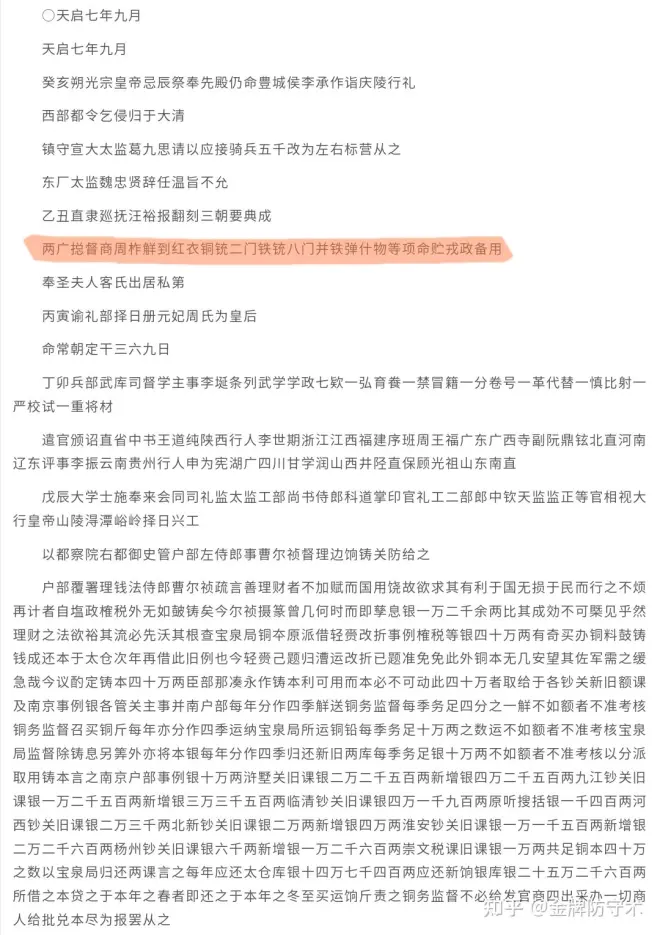

天启七年九月原两广总督商周柞北解红夷铜炮两门,铁炮八门。 《崇祯长编》卷之二

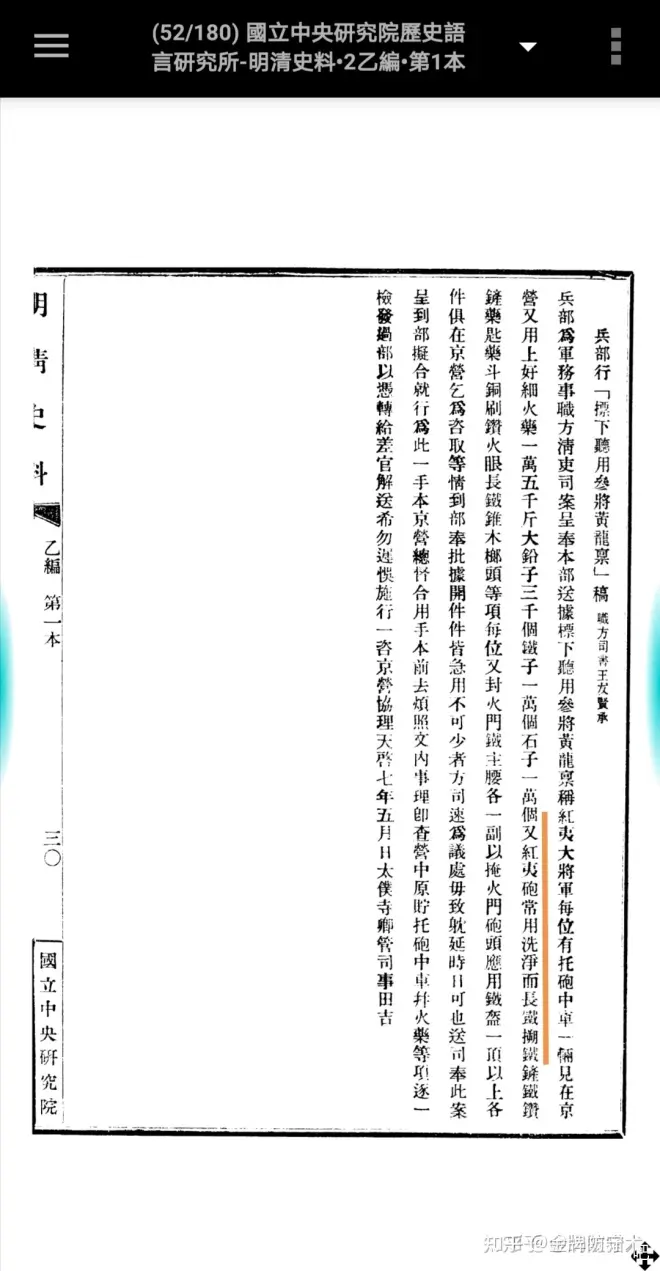

天启七年,参将黄龙奏称京营存储的红夷大炮每位均配有炮车一辆,且以预备上极好的火药,铅弹等物资,请求尽早予以调拨。

《靖海纪略》记载,天启七年(1627年)福建总兵俞咨皋为了剿灭郑芝龙,于是联合了其他派系的海盗以及在东南沿海活动的东印度公司的荷兰武装船队,约定时间共同进剿,在此期间,为了表示合作诚意,出手十分阔绰,派遣李光、杨尾等人,载送60门千觔红夷炮给与海盗头子钟斌。

雍正本《朔州志》所载【朔州新造神威伏虎大將軍碑記】(天啟年) 由于红夷炮在天启七年的宁锦之战中“大放异彩”,山西朔州得知后便开始着手仿制,分守道王珍等官员招募能工巧匠,新设炼铁炉,冶铁造器,于天启七年九月一日开工,十月三十一日造成。用工匠六十名,耗铁五千六百斤,前后花费白银二百四十余两。造成红夷炮长七尺八寸,围二尺四寸。 其后验炮合格“一发无前,震动远尔”。造炮费用来自于王珍和同僚的俸禄以及开销节俭所余之资。遵循“凡火器之大者例得称将军以示尊崇”的原则,该炮被命名为神威伏虎大将军炮,寓意降服虎酋。 该炮在原有红夷炮的基础上“仿其制而小变之”,在制造上有锤炼的步骤,成品或许是内锻外铸的双层裹铁炮。同时该炮应该是山西仿制的第一门红夷炮