兵棋研究笔记(1)

原题目:从零开始学兵棋推演(1)

这篇笔记是一项新近研究,在进行更广泛深入的探索以后,笔者决心转换思路开启更重要的研究,故而以残稿面目发布。

前言

第一章 战场认知基准框架

第二章 战争哲学与军事辩证法

第三章 兵棋上的初级战术学

第四章 兵棋上的高级战术学

第五章 兵棋上的战役学

第六章 兵棋上的联合战役学

第一章 战场认知基准框架

人类战争发展到今天,一直以对陆海面目标打击为主要手段。伴随着科技的进步,进入二十世纪后的一百年间里,发生在水下、空中、电磁域、网络域及太空的战斗日益成为战争的重要手段和目标。因此,争夺陆海面要点是学习兵棋推演的入门,而这个入门便以战场形态势感知和指挥控制作为先决条件,只有跨过这个门槛才能进入联合作战多域推演的层次。作为第一章的核心内容,可以说,战场认知基准框架是全书最重要且坚实的基础,又是贯穿全书的线索。

战争自出现阵法和战法以来始终围绕着组织和空间的匹配问题向前发展,只有摸索清楚二者的关系才能确保兵棋的可推性。《兵法》所谓“治众如治寡”,这是讲集中兵力和分散兵力,即治兵的问题。治兵就要“知九变之术”,“通于九变之利”,亦即“九地之变,屈伸之利”。何为“屈伸之利”?如果读者观察过猫在狭窄空间中利用垂直方向的自由度蜷曲身体调头,自然可以明白

“屈伸之利”就是“前后相救,众寡相恃,上下相收,卒离而集,兵合而齐”。前后(前后部)、众寡(兵力分配)、上下(建制),这些关系到结构分辨率;离合(战场的距离远近)关系到时空分辨率。一旦有把握使时空分辨率与结构分辨率相适应,就能做到“合于(屈伸之)利而动,不合于(屈伸之)利而止”。

现代战争极大地丰富了战场的内涵,同时扩展了结构与时空的关系,却依旧强调全时全域掌握全部战场制权,在主要作战方向、重点区域、关键时段形成局部制权优势,剥夺敌方并确保己方在某个时域、空域或频域的行动自由。在作战时,力争局部聚优以获得制胜强敌的非对称优势。不与强于己的作战对手打堂堂之阵,是因为双方在同域对称式作战中没有量差优势【文献1】,不能够打击到对手最薄弱的环节,难以形成“斗众如斗寡”的态势。“吾所与战之地不可知,则敌所备者多;敌所备者多,则吾所与战者寡矣。”古今同理。

我们需要一种手段来解决战场形态势感知和指挥控制问题,以适用于机械化战争“前方部署-基于威胁”,或信息化战争“部队投送-基于能力”的两种要求【文献2】。孙子用“九地之变”描述“屈伸之利”,我们则用战场认知基准框架描述“屈伸之利”,这是第一节的内容。而第二节讨论的中心是兵棋推演重在把握“屈伸之利”,及其原因。

第一节 基本理论

一、

1. 分辨率法则

从原理上说,兵棋地图上的六角格是时空的基本单位,一个六角格既代表空间的距离,又表征时间片段的步进程度(即机动速度)。所以我们的研究将从六角格的时空特性入手。

兵棋以地图作为活动舞台,地图信息的集合决定了推演者掌握地理信息的容量。广而言之,如果将象棋与围棋看作是最古老的兵棋,那么仅仅划分出坐标格的棋盘就是信息空间最小的兵棋地图。同样道理,对于同一场历史战争所发生的环境,不同人设计的兵棋地图的信息空间也不一样。

设计兵棋地图,可以基于真实的地形或基于虚构的环境,我们只研究前者。根据战略级、战役级和战术级的不同设计要求,地图的比例也不尽相同。我们用术语时空分辨率来描述地图比例,时空分辨率越大,地图比例越小,表现的空间越局部;反之,时空分辨率越小,地图比例越大,表现的空间越全局。(在早先的材料中,我们用术语空间颗粒度来描述地图比例,空间颗粒度越精细,地图比例越小,表现的空间越局部;反之,空间颗粒度越粗大,地图比例越大,表现的空间越全局。)

我们的目标不是设计兵棋地图,而是理解地图信息空间,提取和运用空间信息。这就需要首先了解部分队的活动范围,部分队的体制层级,军(师)旅(团)营连排班组,这是算子的结构分辨率。

战场空间是客观实在,而地图是这个客观实在在人脑中的抽象反映,也就是说地图的时空分辨率以人的主观分析活动为舞台,随着主观分析的精细程度变化,而排兵布阵的主要任务是解决军事力量的部署,即结构分辨率。于是时空分辨率必须服从于客观实在的抽象化的结构分辨率。我们将这种关系提炼成一个法则:结构分辨率决定时空分辨率,反之时空分辨率必须与结构分辨率相适应。

2. 主单位、属单位和导单位

为便于讨论,我们首先定义两个稍后就会用到的概念。地面主战单位,包括坦克单位、装甲步兵单位、步兵单位、骑兵/侦查单位、空降坦克单位、空降装甲步兵单位、空降步兵单位、机降步兵单位、两栖坦克单位、两栖装甲步兵单位、两栖步兵单位。地面非主战单位,炮兵单位、防空单位、地地导弹单位、反坦克(装甲)单位、电子战单位、工兵单位、指挥节点/指挥所单位、补给单位。

传统的兵力编组,以建制单位为主,适当加强部分兵种作战力量,构成功能相对完善的作战群,遂行特定作战任务。信息化条件下作战,兵力编组根据战斗任务需求,着眼发挥作战系统功能,编成战斗模块,如侦查情报模块、兵力突击模块、火力打击模块、信息对抗模块、指挥控制模块、综合保障模块等,而后根据作战对手、作战环境以及确定的基本战法,将这些战斗模块构件成结构完善、比例协调、功能耦合的复杂战斗体系【文献3】。

需要注意的是,基于以上要素的变化,我们的研究焦点在于战术体制的运用,而不是战术体制本身,虽然前者在许多情况下都难以从后者剥离出来。这也就是说,我们的研究不期望立足于固定编制,甚至本着打破敌我编制的基本情况,立足于具有战术指挥意义的上下级单位关系(包括任务式战术体制以及战斗力重组),对未来解放军战术体制和战术运用进行理想试验,在这个过程中我们会尽最大程度顾及到过往战争中的经验。只有这样做,才可以最大程度地把握“屈伸之利”的运动过程(哲学上的“运动”,亦即对立统一)。

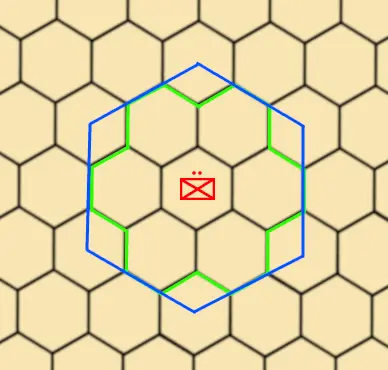

鉴于我们做这项研究的目的是研究中国特色军事思想的可推性,所以后文都会以解放军为红方对象。让我们由最低一级的组出发,研究一下十人一班的三三制战术原则(注意不是三三制编制)。如图1,班长处在前锋四人组中,前锋的两翼由后方两个三人组协防。前锋与两翼连线相距20~40米,两翼则相距25~30米。我们取最小值,即一个六角格的对边宽度代表实际距离20米。

我们用军用标号来代替图1中的算子,图2左面一个组前进的时候只占据了这个组的所在格。中间三个组整体前进的时候占据了三个所在格,正面1、2、3、4格必然处在三个组的控制之中(控制意味着这四格没有敌对单位),而A、B、C、D、E五格,可以交给友邻协防,于是可以区分出前方与后方。这一个班就可以用班的算子来表示,放置在前锋的位置,即图2右面,并且一个班能控制和占据的六角格加起来有七个。

班算子与组算子都是放置在一个六角格中,但是各自的意义因为它们的控制能力差别而有所不同。在20米的时空分辨率上,三三制的班能够控制周围六格。我们把能够控制所在格周围六格的地面主战单位称作主单位(tonic),这六格称作主单位的控制区(zones of contral, ZOC)。主单位的下级单位称作属单位(dominant),而属单位的控制区就是其所在格。我们说,现在这个地图的分辨率(一格代表20米)能够与结构分辨率的代表(属单位)相适应,为了方便讨论,这样的一格称作属单位格。于是分辨率法则也可以表述为:属单位决定时空分辨率,反之时空分辨率必须与属单位相适应。对于非三三制战术原则的军队(它们可能采用三三制编制)来说,由于六角格上的密集阵型亦如图2中间,因此推理过程基本一致,不证自明。

一般兵棋规则大多会提供控制区作为常用概念,并且声明这是模拟警戒兵力对周围区域的控制效果,或者摩擦效果。一些兵棋会规定地面主战单位有控制区,而非地面主战单位则没有控制区(我们暂且不论空中单位和水面或水下单位)。有些兵棋同时会描述在何种情况下地面主战单位将失去控制区,只能控制所在格。还有的兵棋规定某种拆分建制的分队没有控制区。另外,像《火力战》的单位本就没有规定控制区。

以上各种类型,如今都可以统一在主单位与属单位的逻辑之下。对于“没有控制区”的说法,我们认为其控制区即其所在格;对于失去控制区的单位,多数规则视之为残部,与某种拆分建制的分队一样,都是可以判定为建制缩编后的属单位。《火力战》的情形为班组制,亦归入属单位。

我们看一个主单位和属单位的例子:假设一个坦克旅的算子包括:旅指挥节点×1、工兵连×1、骑兵连×3、坦克营×4、炮兵营×1、旅补给×1、炮兵营补给×1。主单位是坦克营,四个营有控制区。余下单位除旅指挥节点外,无论是地面主战单位还是非地面主战单位,无论是营还是连,都归入属单位,只能控制所在格。

特别地,指挥节点/指挥所不是一个属单位,它是主单位的上级单位,并且与主单位有直接的指挥关系,我们称之为导单位(leading unit),导单位的控制区也是其所在格。

至此,属单位与导单位不再根据其是否有打击能力而判断控制区的有无。比如处于机动模式的坦克、炮兵车、装甲车和导弹车,不同兵棋有不同规则,但基本上会认定这时的打击能力值为零,于是它们全部没有控制区,直至其转换成战斗模式。这种规定的关注点其实是为了抽象区分行动模式。

控制区的意义不再是体现打击能力,而是回归到结构分辨率与时空分辨率的关系上,因为这才是战略、战役和战术决策需要关心的问题,才能保持主客观条件的对立统一。如果我们在整个四川盆地里进行一场五百人对五百人的搏斗,那么成都的一条春熙路就够了,谋划四川盆地的部署有何用处?

属单位和导单位还有一层特殊关系。

3. 排及排以上建制的控制区

以主单位为中心,属单位和导单位是上下两级,同为一格控制区。如果主单位向上升两级,原来的导单位就变成属单位;如果主单位向上升一级,主单位变属单位,导单位变主单位。

班作为主单位,控制区宽度三格60米,可以外接一个蓝色六角格。从更大视角上看,这是一个班级的属单位格。

属单位决定时空分辨率,现在必须采用新的地图,我们取对边宽度代表实际距离60米的六角格作为属单位格。同样按照三个班密集阵型前进,形成一个排宽三格180米的新控制区,排算子居于前锋位置。于是我们就得到了排作为主单位。

由此形成了线性多层级推演的模式,我们将在后面篇章中详细讨论这部分内容。

理想状态下,一旦给定战斗分队的间距,单兵种部队就可以按照控制区相接的模式一直归纳下去,这里不再赘述。然而连以上分队就要考虑多兵种的部署问题,如上节坦克旅的例子,阵地部署的组合方式多种多样,读者可以自行尝试,这里给出其中一种情况。

必须指出的是,这种分析方法是基于线性战场的,而图8中的坦克旅将基于非线性战场。关于线性战场和非线性战场的界线,将在后续研究中作进一步讨论。

4. 控制区的战术意义,或控制区的本质——战术分队的战术空间

上述情况揭示出一个重要的原则,一方面既然时空分辨率随结构分辨率变化,在不同战术运用条件下,“治众如治寡”,“屈伸之利”必须立足于灵活多变的分队战术,那么地图就是可变的,到底使用何种时空分辨率进一步取决于战术需求;另一方面显得颇为关键,在这份地图中,解放军的对手将被分拆成适合时空分辨率的程度,除非他们本来就适合,如果不适合就继续分拆——这就是“斗众如斗寡”。换句话说,我们可以利用控制区,或者说是战场认知基本框架,来辅助决策战术布置,进行作战。

控制区的定义和本质是形成控制区规则的先决条件。为什么单位开进到控制区里必须停止机动?如何脱离控制区?如果控制区是一个伏击圈,能不能先放过敌一部?

我们先来看看第三个问题,计算机兵棋固然可以实现在一定侦查概率下对敌隐藏,手工兵棋亦可以采用纸上填表的方式隐匿部队行踪,这些都不是问题的核心。在机械化战争的机动战术时代,解放军集中兵力歼敌一部的初级战术是以一个或几个主单位攻击敌一个或几个属单位。但在一般兵棋中,总是主单位之间的对抗,解放军的初级战术被掩盖在主单位的战斗概率之下,也就是说,这种兵棋不能具体地展现初级战术。为解决这个矛盾,实现“斗众如斗寡”,就必须在兵棋中添加敌方的属单位。

我们以OCS出品的《朝鲜:被遗忘的战争》为例。1950年10月25日志愿军第13兵团第40军第118师于朝鲜两水洞地区遭遇南朝鲜军第6师第2团,在兵棋中主单位是师,属单位是团。

该作的分辨率层级到此为止,美军步兵师控制区大小对应师防御正面宽度(美军师为三角制,属单位是团,属单位格7千米,主单位控制区21公里【文献8】),可以处理志愿军师及师以上部队以多打少的运动战和歼灭战,适合展现高级战术。然而两水洞遭遇战是团打营,从团控制区内放过的是一个营,该作仍然无法满足初级战术需要。这第三个问题被“概率化”抹平了。

当我们考虑战术问题时,需要首先问问自己,眼前的兵棋所能满足的战术层次是什么,战斗中什么情况被“概率化”了。至于“治众如治寡”“斗众如斗寡”的具体方法,则属于兵棋上的初级战术学和高级战术学范畴。

5. 相互杀伤区域与近战关系,什么是战场认知基准框架

现在来回答前面第一个问题,为什么单位开进到控制区里必须停止机动?

我们以一个主单位对一个主单位的小规模战斗(combat)模型来处理,这种战斗的基本要素与战术学中“小规模战斗的典型形式”是一一对应的,包括双方的单位(算子)、双方的战斗距离和双方相互接近(机动)的空间和方向。加图

双方单位之间形成“一对一”的战斗,在机动空间内的战术机动会影响双方“战斗”(相互杀伤)区域的位置,战斗结果最终直接取决于双方在“战斗”(相互杀伤)区域内的行动结果。那么,“相互杀伤区域”的空间范围是被双方兵器的“有效作用范围”决定的,而兵器的“有效作用范围”是一个战术概念,指的是兵器的杀伤能力在受到战场条件的限制下达到使对方不能承受的程度时所对应的距离【文献4】。

现代战争中,简而言之,线膛枪技术成熟后的步枪、机枪、突击步枪和冲锋枪,都是利用低伸弹道杀伤目标的直射武器,这些武器在平均战斗距离内的杀伤效果极为有效。平均距离从统计上说,在遮蔽度较低的地形上为100~200米,在遮蔽度较高的地形上为50~100米【文献5】。朝鲜战争后期美军第八集团军司令泰勒说:“最后200码还是由地面人员扛着枪和手榴弹来决定的。”200码大约是180米。也就是说,180米是基本的“相互杀伤区域”,低于这个距离将进入近身战或肉搏战的空间。

180米是排的控制区宽度,又是“相互杀伤区域”,即需要将属单位格设为一格180米,由此推之,主单位应是连。

红蓝双方两个步兵连部署在相邻格中,从一方所在格到另一方所在格的距离都是一格。在满足“相互杀伤区域”的属单位格中,当敌我单位处在相邻格时,这种态势称之为近战关系。毫无疑问,所有兵棋的地面主战单位都可以对相邻格发起战斗,这些战斗全部源自近战关系。由于控制区本身带有战术意义,基于可形成近战关系的控制区就是战场认知基准框架。连以下的分队虽然有控制区(六格或一格),但已经进入了近身战或肉搏战的空间。

一个单位开进到另一个单位的“相互杀伤区域”,等效于进入对方的控制区,这时就将发生近战,所以要停止机动。

我们来观察一下敌我双方相互靠近时发生了什么。

在图11中,四种情况都是蓝方步兵连主动向红方控制区机动。一般而言,要将敌我双方的战场认知基准框架分开绘制,所以我们只绘制了红方的战场认知基准框架。A中的红方ZOC全部是绿色的,蓝方步兵连的EZOC尚未接触到红方ZOC。B中蓝方的EZOC已经和红方ZOC相接,共用一条黄色格边。C中蓝方的EZOC已经进入红方防御纵深一格,蓝方EZOC在红方ZOC以内或相接的格边为黄色,而红方ZOC在蓝方EZOC以内的格边为红色。D中蓝方步兵连进入到“相互杀伤区域”,蓝方EZOC在红方ZOC以内的格边为黄色,红方ZOC在蓝方EZOC以内的格边为红色,这时双方共用的格边也是红色的。

从战场认知基准框架随时间演化的过程,可以总结战场认知基准框架的绘制方法:

(1)将一方单位的ZOC格边用绿线连接成一块或几块封闭空间,在封闭空间中如果有非ZOC格必须用绿线挖空;

(2)在绿线区域中寻找属于EZOC的格边,如果有,判断从ZOC格子越过这条格边是否进入到EZOC,如果是则该格边改为黄色,不是则不改;

(3)在绿线区域中寻找与EZOC重叠的六角格,如果有,除去黄色格边,将剩下的格边改为红色。

6. 战场认知基准框架的作用

兵棋上的战场认知基准框架,包含着战场态势感知、形势理解和指挥控制的作用。

(1)对主单位作战场态势感知和形势理解,以辅助对属单位的指挥控制。根据战术需要刷新目标分辨率,主单位承担着基本战术单位的功能,属单位则为其战时单位。

例如通用师结构中下设的作战营为主单位,其余骑兵侦查中队、师炮兵、师支援司令部、工兵营和防空营全部作为属单位,而根据任务整合各兵种的营特遣队或连战斗队作为主单位的战时单位,也是属单位。这样虽然是三角结构的师,导单位仍是旅部,每个师下辖三个旅。在通用师结构中,营是战术和可自给的最底层单位,相应地,营特遣队或连战斗队是其战时单位。近年来,围绕通用师结构及其后续发展的理论,美军重新将师的主要职能定义在大规模战斗行动中负责作战运用下属旅的战术司令机关【文献9】。如果师作为一部兵棋的主单位,说明其承担的是大规模战斗中的基本战术单位的功能,由此可知《朝鲜:被遗忘的战争》乃是一部战役级兵棋。

(2)区分出前沿线、警戒线、近战地域、支援巩固地域,以及前方、后方和侧翼。

7. 集中兵力的推演困境

在主单位与敌主单位接触的战场认知基准框架之中,分队的部署有多种情况。一般而言在应对正面进攻时,相应地在同等宽度展开正面防御,图12中的C1和C2正是这种情况。

需要指出的是,由于六角格地图推演的抽象性和形变,我们不能想当然把兵棋的摆法等同于实际战术部署,就像C1和C2当中蓝方既可以说以横队展开,也可以说以三角型展开。之所以使用主单位对敌主单位,就是为能够有效地化简分队部署时难以处理的拟真效果。这不免给分析带来一些困难,究竟该如何处理主单位打属单位的集中性呢?主单位打主单位一定是不能表现这一点的,那样就只能集中更多主单位,打营级主单位要集中数个旅团级规模的营级主单位,打旅团级主单位就要集中数个师军级规模的旅团级主单位,那么打军级主单位也就要集中数个集团军级规模的军级主单位。

换一个角度看,任务是打一个营,便要向上级要更多的营协同作战,任务是打一个军,便要向上级要更多的军协同作战,这是不可能的。否则营长在推演时要扮演旅长,军长在推演时要扮演战区司令,这不是推演的作训目的。如果推演人数很少,有时则需要在不同级别的角色间跳进跳出,组织协同作战,而总的推演思想不变——面对一个大问题,把它拆成数个小问题逐一解决之,而不是归入到更大的问题中去;打一个营,就一个连一个连吃掉,才能体现出战术的运用价值。

就推演员的认知层次来说,战场铺得越大,战线就倾向于铺得越密,一整条战线最终会被铺满(如图13左侧)。如果真实战争中前线总是以高级单位占满,整个战争就会倾向于变成传统机械化战争中的超重结构之间的较量。从战争和军事的发展来说,这种观念不利于信息化战争推演;从学习推演的角度来说,则不利于理解和运用“屈伸之利”。

因此必须扭转这种认知,勿使用超重结构的想法,回到主单位打属单位的角度去思考。

首先解决传统条件下区分战斗任务,通常在战前对敌方目标进行详细的分析,并以此为依据确定各作战阶段的打击和夺控目标,而后明确各阶段参加行动的力量、时间、空间和行动方法。其次解决信息化条件下区分战斗任务,在预先计划任务区分的基础上,基于战场形态势和部队作战能力变化,临机调整任务和控制行动偏差,构件使用体系对抗的指挥控制、侦察情报、火力打击、信息对抗、综合保障等要素功能网【文献3】。

8. 战场认知基准框架在信息化条件下的应用概略

基于信息系统的陆军战斗部署,必须根据战斗任务的实际需要,科学合理的规划和部署信息网络节点【文献3】。信息化,指挥链的向中心化(集中指挥)和去中心化(分散指挥)设计

第二节 在多域战场上打击有量差的对手是“屈伸之利”的核心思想

参考文献

【1】李珂:《联合作战如何“致人而不致于人”》,解放军报

【2】郭慧志:《锋从磨砺出:美国陆军战术体系的发展历程》,航空工业出版社,2013年版。

【3】张晓杰,李伟华:《陆军战斗体系部署新要求》,解放军报,2013年7月4日。

【4】江林:《战术学导论》

【5】江林:《战术学简史》

【6】

【7】

【8】Robert A. Doughty: The Evolution of USArmy Tactical Doctrine 1946-76. U.S. Army Command and General Staff College, 1979. 引自【文献2】。

【9】尼斯·伯克特:《大规模战斗行动之师战斗》,知远战略与防务研究所翻译,2019年版。