张本智和其人和业余可以借鉴的东西

最新的世界排名,张本智和世界排名有下滑,第9名。张本智和是成名很早,战绩其实彪炳,战胜过马龙,樊振东,林高远,王楚钦和梁靖崑,除了许昕,张本智和赢过所有国乒主力。虽然最近战绩有下滑,但长期高居世界前十。他的打法是双面反胶,右手持拍快攻结合弧圈球打法。

张本智和身体的成长发育其实对他早前的打法体系有冲击,未来可能需要进行一个打法的微调。他成名早,大概一米五几就和马龙,和张继科他们在打比赛,个头小虽然力量吃亏,但其实摆速甚至有优势,个子小,动作频率其实会更快。打乒乓球,一米七几,一米八在男子选手可能算是比较标准的身形;个中太高,反而影响动作频率;但也不能太小,太小,力量肯定吃亏,打法容易被限制。丹羽孝希技术非常好,球商也高,但就是个头吃亏,体型偏小,制约了上升空间。我们看搞体操的,是不是都个子小,你不可能让两米的大个去翻跟头,拿等同于自杀!太危险了!

简而言之,张本智和的反手利,偏近台的快攻打法,在个子小的时候其实还有一些相对独特的优势,那就是动作频率快。今时不同往日,张本智和早期比赛是一米五几,现在好像已经一米八了。讲真,一米八的个头,再打快攻,再守近台那就是有利有弊了。个头大,动作频率必然降低,所以张本智和这一两年爆冷的比赛不少,经常被排名低很多的拉下马。简单来说就是张本智和的打法没有跟上个头的改变,你一米五几的打法,到一米八的个头还是这么个打法肯定有问题的。虽然经常被爆冷,但底子还是厚实,张本智按照目前的打法依然会是世界前十的一个水准,但不改变就难以上升了。

马龙出道的时候是挺厉害的,但和后来没得比,马龙其实也是经过了技改,确立了全台正手的一个体系,确立968和两面狂飚之后,马龙在苏州世乒赛才开始腾飞的。不夸张的说,如果马龙还是按照他早期两面均衡的打法,马龙不可能取得现在的大满贯地位。马龙曾经打过蝴蝶底板,反手打过t64,当时是两面均衡的打法,虽然不弱,但根本没有亮眼的战绩。

最近的一场比赛,wtt法兰克福站比赛,张本智和对战林昀儒告负,林昀儒的打法微调就见到了成效,林昀儒最后4比1击败了马龙夺得了冠军。林昀儒反手拧依然在线,并且更加凶狠,然后退台之后反手照样发狠劲,反手远台拉穿了王楚钦和马龙;并且林昀儒正手的发动也更多了,站位也更加靠后,会更加合理了。正手要发力,必须后撤一点,否则就只能中近台打速度,但光打速度,旋转不出来,正手的威胁是不够的。而且林昀儒明显反手也不怕退台了,反手进一步进化了。简而言之,林昀儒已经从近台作战变成近中远台两面弧圈球发狠劲了,正反手的旋转都大幅度提升。

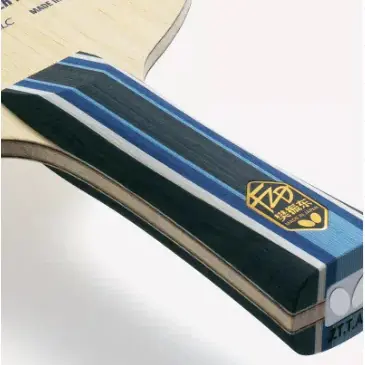

相比之下,张本智和现在的打法和几年前简直一模一样,还是偏快攻,没有向旋转反向进行转变。40+塑料球时代,虽然中近台快攻打法也能逞凶,但一旦对面的旋转特别强的时候,对面旋转变化特别多的时候,快攻还是吃亏。伊朗的左手反手利选手阿拉米扬用的是水谷隼zlc加两面t05,他就是靠旋转赢了张本智和的。

张本智和成也快攻,败也快攻;成也中近台,败也中近台。张本智和快攻打法大概可以战胜百分之98的选手,但遇到类似许昕这种强烈旋转且旋转变化很多的选手,张本智和通常压不住对手的旋转的。因为特别强的旋转,退台反拉是更稳妥的,但张本智和的打法就是死守近台,这个时候打得好就赢,对方旋转强自己就输,还是不稳妥,有点靠天吃饭。张本智和体型和奥恰洛夫差不多了,我觉得他的打法就应该向奥恰洛夫靠拢一些,同时结合自身的技战术特点。

业余球迷,百分之95可能都是近台站桩打法,其实可以灵活一点,多跑动一些,最起码乐趣上去。实际上, 中近台和中远台的感觉是完全不同的,中近台肯定偏速度,而中远台必然是偏旋转。张本智和的问题就是太偏向快攻技术,而忽略了中远台弧圈球的发挥,他现在体型大,打快攻其实没打弧圈球的收益高!当然了,运动员的打法肯定不会轻易变,但马龙改了打法之后拿了大满贯,这也是事实。

业余球迷,我觉得还是要跑起来,要敢于适当退台,必须退台,你对弧圈球才有更深刻的理解。有的球迷打球,简直恨不得趴在球网上,这么近的站位,哪里有弧圈球的乐趣?就像国家队教练李隼讲的,打乒乓球就是玩儿,要放松,你才能完好。有的球迷永远站在中近台,这站位太死板了,根本没法体会乒乓球的美妙弧线!

你让15岁的张本智和和马龙比拼旋转,那肯定没得比。但今时不同往日,随着体格的发展,是到了需要硬拼正手弧圈球功底的年纪了。网上有些人调侃说张本智和正手不好,其实不是不好,站位近台正手哪里能发挥?近台站位,正手基本上没啥发挥空间的,所以我们看许昕经常退台,那就是为了发挥出正手弧圈球的最大威力啊!