这种脑洞大开的华语电影佳作,请再多些!!!

伴随着愚人节的玩笑,《宇宙探索编辑部》上映了。

它荒诞幽默,却笑藏悲伤。

它至怪离奇,却满载科学。

在复古老旧乡村的时代氛围里,一群编辑部的成员,要去寻找人类存在在这个宇宙的意义究竟是什么。

看似毫不靠谱,却又时时上头。

宇宙是否有尽头?

这一切的终极是什么?

人类最终是从起点回到了原点吗?

伴随着编辑部的冒险,这一系列叩问,也像水滴落入湖中央一样,泛起阵阵涟漪。

自由而无用的灵魂POST WAVE FILM

《宇宙探索编辑部》是一部如果剧透了会有些可惜,可哪怕交代完剧情却也难以描述出片中深意的影片。

它的缘起,是一则新闻。

一个村民声称家里有外星人,带着记者去他家,然后打开他家的冰柜,然后发现躺着一个硅胶外星人。

凭借着这个灵感起点,导演孔大山创造了一个架空在现实里的世界。

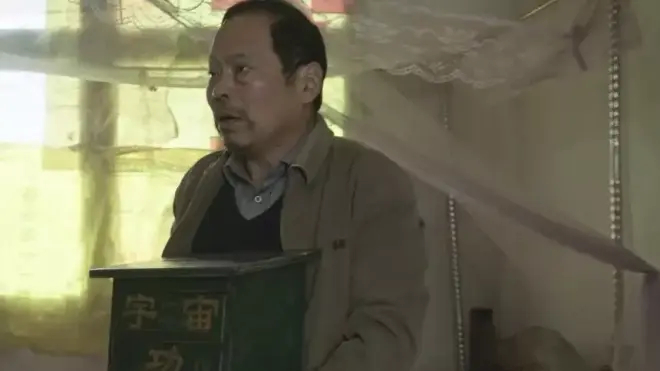

导演孔大山

在这个女看《知音》,男看《探索》的年代里,《宇宙探索》杂志也迎来了它的没落和衰败。

但浇不灭的,却是主人公唐志军对于外星文明的渴望和坚定。

因为这股子渴望,唐志军才因为一则看起来就很玄乎的消息踏上了探索外星文明的旅程。

但也因为裹挟着无限的坚定,唐志军才坚持到了最后,也是唯一一个熬到最后“见证”一切的人。

在唐志军的身上,或多或少能看到纪录片《自行车与旧电钢》里那个叫张宜苏的音乐人的影子。

居于这个世界,却与现实格格不入,永远精神饱满,但却让人捉摸不透。

似乎有一个远方的呼喊,在倾诉着自由而无用的灵魂。

唐志军表面上就是一个自己开心就好的“利己主义个体”。

他的小世界里,人生太复杂了,何必纠结成功的意义;世界太宏大了,无法去定义什么是确定的。

在《宇宙探索编辑部》里,不确定,是一直萦绕着的。

一边,是剧情上的不确定性。

像是一首喝醉了酒的人自说自话的散文诗,也不知道从何而起,向何处去,何方有风,何处无雨。

但就这么意外着意外着,从扑朔迷离的“鬼片切片”突然顺其自然地就来到了眼见为实的科学现场。

一边,是角色上的不确定性。

就好比每个人都在努力做着有用的事,但到最后都变成了无用功。

但不管怎样,做都做了,这就堆砌成了人间戏剧。

但还有一边,是感知体验上的不确定性。

它有的时候强调伪记录的属性,有的时候又会像一个剧情片一样淡化摄影机的存在,但有时候又会突然跳出来,让你强烈的意识到摄影机的存在。

这种不确定性,赋予了《宇宙探索编辑部》的高自由度。

有拘束,没有框定,好似在遥望过去那个真实发生过的社会时代。

在八九十年代,气功热,飞碟热可以说是能够霸屏整个热搜榜的流行超话。

一群对太空,对宇宙怀有不切实际幻想的人,就是无数个唐志军的集合。

《飞碟探索》杂志,更是《宇宙探索》编辑部的原型参考。

一个事件报道,没有证人,只有单方面的口供,就可以煞有介事的描述成特别重大的外星人降临事件。

如今看定会觉得很扯,可在当年,却有很多人爱看。

时代过去了,这批人或许已经老了。

但是人类对于宇宙、对于未知的好奇心和兴趣却从未消退。

人类对各种东西报以极强的宽容度,极强的好奇心,也从未改变。

在科技不断进步的今天,我们对宇宙的探索也越来越深入。

但就像《宇宙探索编辑部》最后闲笔点缀的:探讨人类对未知的探索与探究,是人类的欲望源动力。

很多人说,在听唐志军的手机铃声是跑调的欢乐颂的时候,心就好像下雪了。

奇了怪,一个寻找外星人,如此荒诞荒谬的设定背景,怎么会让人有伤感的情绪呢。

或许是因为,《宇宙探索编辑部》的第一层,是无数个错位。

就好比欢乐颂明明是激昂欢快的曲调,可设计成跑调质感后,就有了小调的悲悯。

唐志军和孙一通两个人,就是错位存在的。

一个是现实城市里的老古董,偏对着科学探索的奇怪事有着轴到极致的教条主义。

一个是郊外村子里的边缘人,顶着一口锅,旁若无人地每天到点打卡上班读诗。

“石狮子里的石球突然被一个发着光的人带走”系上了毫无相关的二人,却也走向了跑调版欢乐颂暗示的离别结局。

而《宇宙探索编辑部》的第二层,又是无数个对位。

最终的剧本呈现,是有机的一步步衍生出来的荒诞感,并非那种毫无逻辑、毫无缘由的人造公式。

吃胡萝卜的驴自己走丢了,到快要被大家遗忘的时候又突然出现;石狮子上落满麻雀的时候孙一通就要去找石球了,到原来孙一通其实是去送石球的……

种种似真似假的轻描淡写,把荒诞感变成了水墨画上的一抹嫣红。

远观,为整个片子的欢乐基调赋予了一个合理性。而近察,则又从每一丝荒诞里寻到了水到渠成的来源。

这种对位感,是人与环境的对位,是环境面向时代的对位,也是时代之于宇宙的对位。

所以,《宇宙探索编辑部》的整个情绪体验,都是一种浑然天成的自然感。导演和编剧似乎从不存在。

但《宇宙探索编辑部》还有一个第三层,便是“祛表达”的高位。

何为高位?

明话来说,即影片对于观众来说,是高位的。

身为观众的我们,更多的则是智子般真实旁观者的视角。

可是都智子了,为何影片却还是居于高位的呢?

这就是《宇宙探索编辑部》试图不去刻意表达的人文关怀。

关于宇宙的神秘和壮观,我们已经见过许多。

与之并行的人文情感,如爱、信念、责任等等,也罗列千万。

在《宇宙探索编辑部》里,这些都不是重点。

是,他们一行人在探索的过程中,也遇到了各种挑战和困境,也有人凭借坚定的信念,不断前行。

但最终,影片的落点还是回到了一场朴实无华的婚礼,以“梦”的形式草草了结了这段漫长又艰苦的离奇冒险。

人的心飞得再远,还是要落回现实吗?不重要。因为眼下有了更为重要的优先级,我们能够如何反思人类对于宇宙的认知和对自身的对待方式。

简易解构式民间科幻

POST WAVE FILM

《宇宙探索编辑部》的英文片名是 journey to the west。

可以说,抛开科幻元素,《宇宙探索编辑部》像极了当代《⻄游记》。

编辑部的小群体是探路者,不同的角色存在各式各样的苦恼。

但最终,他们一路上路,过关闯荡, 最终取得人生的“真经”。

如果单一的符号学对应,唐志军对应的就是唐僧,孙一通就是孙悟空。

孙一通头上的锅可以理解为紧箍咒,最后山洞里变长了的那根骨头就是如意金箍棒。

这种东方科幻的质感,是民间科幻的号角。

但更为动人的,是它更深层次的故事内核。

《西游记》是一群人,就是去取真经去获得某种终极答案。

“编辑部”这些人也是一群人,他们怀着各自困惑的问题,也踏上了一个寻找宇宙终极答案的旅途。

唐僧想找的是如来佛祖,他们想要找外星人。

借由一个超验的存在去发现真理,是永远的归宿。

说回科幻,《宇宙探索编辑部》够科幻吗?

当下的时代,软硬科幻类型已经成为了过去时。

如何认识科幻,就好比影片一直想要强调的“不确定性”,也变成了一种“不定义”。

本来,科幻就是没有边界的。

我们可以说,有些科幻电影,有可能会解决科学问题。

诸如诺兰导演的《星际穿越》。

最初的剧本起源于基普·索恩对于黑洞的设想, 也是在影片里让观众第一次⻅到基于科学理论的真实的黑洞模型。

随后几年,真实的黑洞照片,几乎跟电影里的一模一样。

《星际穿越》里黑洞的剧照

但更多时候,我们要正视一个事实。

现在人类的很多科技文明,其实源于古代先贤们的某种幻想。

从毕达哥拉斯开始,就有很多哲学家在设想宇宙。

那个时候的比如原子存在,万物本源等超验知识,也在后来被一一验证。

所以兜兜转转,科幻的本质其实就是哲学。

同样可以说,哲学的某一个面,其实就是科幻。

而《宇宙探索编辑部》,在形式美学维度上保持了科幻的超验感,在感知价值高度上则也趋向于一种藏匿于民间的哲学。

后现代,荒诞,半喜剧,伴随着唐志军回归现实的半开放式落定,最终远超于“科幻”对《宇宙探索编辑部》的类别标签。

务实的人,或许会难以接受这个结局。

可如果换一个思路去看唐志军,把他当成一个类抑郁症病人,是否好理解一些呢。

这一趟所谓宇宙探索的旅程,实则上是唐志军精神疗愈的洗礼,又是否可以说得通呢。

在美国硬科幻大片《超时空接触》中,女主艾莉·爱罗维便是一个坚定寻找外星人的科学家,最终虽然找到了,但所有人不相信她穿越过时空。科幻的袈裟被“世界的不相信”撕裂了,走向了绝望的尘埃。

唐志军,就好像一个乡土文学中的艾莉·爱罗维,主动探索着外太空信号,哪怕与全世界为敌。

或许渺小,或许痴蠢,但他们探索得越遥远,对内的挖掘也更深邃。

最终,不是他们的探索源头出了错误,而是他们探索回来的世界崩塌了。

这种科幻,把根深深扎在了现实层面上,压得人呼吸难捱。

可以说,《宇宙探索编辑部》的科幻是先于现实而行的。

作者 | 秋䒕墨

感谢每一部于夹缝中存活下来的好电影让我们拾起继续编剧的渺小勇气

编辑丨毛头 采访 | 佐爷 排版丨石页「注:本文部分图片来源于豆瓣及网络,若有侵权请主动联系我们。」

推 荐 阅 读

悼念坂本龙一:再见,教授!

本文使用 文章同步助手 同步