《朝鲜半岛历史简述》(中)

前期的高丽王朝

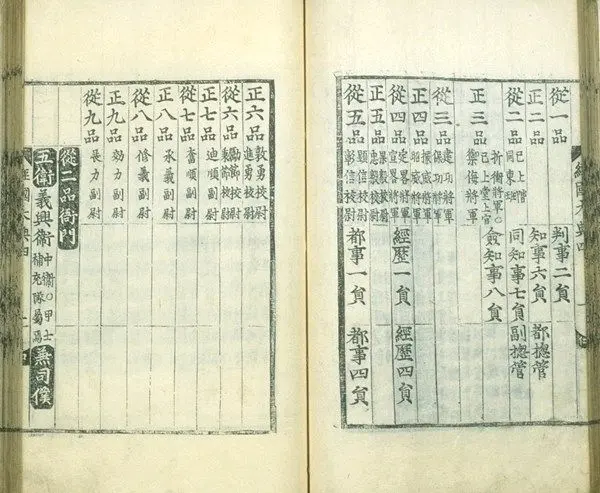

918年,弓裔的部将王建通过政变推翻弓裔的统治即位为王,国号“高丽”,定都松岳(今朝鲜开城)。935年,高丽征服了新罗,936年,高丽灭后百济,完成了朝鲜半岛中南部的统一。另一方面,王建还积极北拓,他将大同江以北的平壤定为“西京”,作为北拓的基地,将疆域扩展至清川江流域。王建所缔造的高丽王朝起初是一种豪族联合政权,王权尚不稳固,历经数代的磨合,到10世纪末的高丽成宗时期终于巩固了以国王为顶点的中央集权体制,并形成了门阀贵族所主导的社会,经济上实行田柴科制,文化上延续统一新罗时代的崇佛政策,同时在治国理政上进一步接纳儒家思想。另一方面,高丽自建国以来就谋求与中原王朝的交往,不仅对中原王朝称臣纳贡,还引进了大量中原的制度与人才,最具代表性的就是958年高丽光宗接受中国人双冀的建议,实行了科举制度,而高丽成宗的官制改革也基本上照搬了唐、宋官制。

知识添补

公元976年,高丽王朝将全国可耕地和山林进行登记,将部分土地和山林按等级分给文武官吏和府兵。文武百官按“人品”(身份)分为79品,给予田柴(田为耕地,柴指烧柴林)。国家把土地的收税权授予受田者,只限当代,不得世袭。后又颁布了公廨田柴制度,国家各机关都分得土地收税权,用作行政经费。田柴科的颁行确立了高丽王朝对全国土地的支配权,成为专制集权国家体制有力的物质基础。

在高丽王朝发展的时期,北方的契丹民族兴起,建立了契丹帝国,在扩张中与高丽接壤,双方矛盾激化,最终引发了战争。993年,契丹第一次入侵高丽,高丽通过谈判使契丹撤军,并获得契丹所“赐”的鸭绿江以东之地,但要向契丹称臣。1010年,契丹借口高丽内乱,第二次入侵高丽,契丹皇帝耶律隆绪亲征,高丽都城开京失守,高丽显宗南逃罗州,由于契丹战线过长,高丽军队在后方骚扰,因此耶律隆绪在得到高丽国王亲朝的承诺后撤军。此后高丽食言,契丹于1018年第三次入侵高丽,因高丽坚壁清野而未能得手,在翌年撤回时被高丽名将姜邯赞伏击,辽军失利[之后,高丽派使臣赴契丹请求“称藩纳贡如故”。高丽开始接受契丹册封并使用契丹年号。

中期的高丽王朝

高丽与契丹战争结束后,高丽进入和平发展时期,在11世纪中叶进入全盛。11世纪末,高丽东北面的女真民族兴起,高丽感到威胁,主动出击,反被击败。1107年,高丽睿宗于派尹瓘率领17万大军讨伐女真,占领曷懒甸(今朝鲜咸镜南道),建筑东北九城,不久女真反扑,高丽难以守住新开拓的土地,睿宗不得不于1109年同女真讲和,撤离东北九城。不久后女真人建立金朝,高丽于1126年向金称臣,并趁机夺取原属辽朝的保州,改称义州,将疆域拓展至鸭绿江下游沿岸。在高丽肃宗时,耽罗正式并入高丽版图(后称济州)。

在此期间,统治集团内部矛盾凸显,武将们不满“重文轻武”的政策,于1170年发动兵变,大杀文官贵族,废黜高丽毅宗,建立武臣政权,延续百年之久。武臣政权并未直接推翻王氏高丽,数代国王成为武臣政权的傀儡,同时武臣政权内部掌权者更迭频繁。这导致高丽社会经历了空前的混乱与动荡。

武臣政权时期,蒙古兴起,金朝衰亡,高丽也从1231年起遭到蒙古帝国的侵略,至1273年先后发生九次高丽蒙古战争。在此期间,武臣政权领袖崔瑀将高丽朝廷挟持迁都江华岛,对蒙古作长期之抵抗,又重雕因战争而被破坏的高丽大藏经,以期待佛祖能够保佑高丽的平安。然而高丽终究难以忍受蒙古的打击,在1259年派太子王倎亲朝蒙古,1270年还都开京。在高丽王室向蒙古屈服的过程中,武臣政权及其余部“三别抄”遭到摧毁,高丽恢复了门阀贵族政治。

后期的高丽王朝

13世纪后期,蒙古人在中国建立元朝,高丽向元朝称臣。高丽被元朝用作进攻日本的基地,先后两次配合元军东征日本。尽管元军东征失败,此期间在高丽设立的“征东行省”最终还是得以保留,高丽国王兼任行省丞相。,这一时期高丽的主权遭到空前的破坏,处于元朝的间接统治之下,甚至好几次差点被直接统治。直到1356年,高丽恭愍王才利用元末农民起义的机会摆脱元朝控制,并发兵北拓,占领了元朝的双城总管府(原属高丽)及合兰府(原曷懒甸)等大片土地。

此后,高丽击退了红巾军和元军的入侵,消灭了盘踞济州岛的蒙古人(牧胡),并长期同骚扰沿海的倭寇作战。在南征北战的过程中,李成桂、崔莹等武将逐渐崛起。1388年,明朝与高丽发生领土争端,高丽禑王及崔莹主张对明强硬,派李成桂等北伐明朝,李成桂在鸭绿江停滞之际回师开京(威化岛回军),废除禑王,放逐崔莹,掌握实权,并实行了科田法(田制改革),取得了新兴士大夫的拥护。1392年,高丽恭让王被废,高丽灭亡。李成桂即位为王,之后奉明太祖圣旨,改高丽国号为“朝鲜”,史称朝鲜王朝。

前期的朝鲜王朝

朝鲜王朝建国后,于1394年迁都汉阳,之后改称汉城。由于权力分配不均,新生的朝鲜王朝形势动荡,李成桂第五子李芳远在1398年发动戊寅靖社(第一次王子之乱),杀害朝鲜王朝开国元勋郑道传、被立为世子的幼弟李芳硕及李芳硕胞兄李芳蕃等人。同年,李成桂被迫传位于次子李芳果,是为朝鲜定宗,随后将都城迁回开城。1400年,李芳远又和四兄李芳干在开城街头展开火并,战败方李芳干被流放,史称“第二次王子之乱”。事后,定宗让位给李芳远,是为朝鲜太宗,1404年还都汉城。太宗时期,明朝下赐诰命、金印、冕服,太宗也就成为首位获得明朝册封的朝鲜国王,此后两百多年间,朝鲜王朝与明朝保持着稳定的宗藩关系。

太宗即位后,强化王权、改革官制,并革罢私兵、开创庶孽禁锢法,确立了崇儒排佛、重农抑商、事大交邻三大国策,从而构建了朝鲜王朝作为一个尊奉朱子学的中央集权制两班官僚国家的社会基础。朝鲜世宗在其父太宗所构建的基础上加以巩固,缔造了朝鲜王朝的全盛时代。世宗时期,改善了租税、刑罚和医疗制度,实施义仓制度,涌现出以测雨器为代表的各种科学技术成果,整理雅乐,编纂《高丽史》、《农事直说》、《八道地理志》、《三纲行实图》、《医方类聚》、《乡药集成方》、《东国正韵》等书籍,发展了文化事业,最重要的成就是创制了训民正音,使朝鲜民族得以拥有属于自己的文字。除了文治以外,世宗年间还征伐倭寇的巢穴对马岛(己亥东征),并扫荡境外的女真部落,设立西北四郡与东北六镇,将疆域推进至鸭绿江上游与图们江(豆满江)沿岸。

1450年,世宗去世,王权一度不稳固,乃至发生了癸酉靖难这种流血政变。1455年,凭借癸酉靖难而夺权的首阳大君李瑈正式登上王位,是为朝鲜世祖。世祖即位后,铲除异己势力,重新强化王权,实行职田法,增加财政收入,编纂《经国大典》,完善典章制度,同时对佛教采取友好态度,以笼络民心。

1469年,朝鲜成宗即位,这一年《经国大典》修成,标志着朝鲜王朝的统治体制正式确立。成宗年间,儒学复兴,以金宗直为代表的士林派开始登上政治舞台,与作为既得利益集团的勋旧派对立,朝鲜王朝在社会安定的同时,统治集团内部的斗争日益激烈,进入了“士祸”与“党争”的漫长阶段。

中期的朝鲜王朝

1494年,燕山君即位,他生性残暴,荒淫无道,对士林派和勋旧派均采取排斥政策,许多大批朝臣与士大夫被屠杀,最终引起大臣朴元宗、成希颜、柳顺汀等在1506年发动宫廷政变,废黜了燕山君,立其弟晋城大君李怿即位,是为朝鲜中宗。中宗即位后重用士林派,尤其是著名儒生赵光祖,他说服中宗推行道学政治,废除昭格署,实行贤良科,但因主张“削除伪勋”而遭到沈贞、南衮、洪景舟为首的勋旧派的强烈反弹,迫使中宗在1519年罢免并赐死赵光祖。

之后,朝局逐渐演变为两大外戚集团“大尹”和“小尹”的对立。部分士林派通过依附这两派外戚来重返朝廷,其间在1545年发生乙巳士祸,不仅使大尹派瓦解,也再次打击了士林派。1565年,朝鲜明宗之母后文定王后去世,小尹派随之瓦解,士林派终于掌握了政权。但此时的士林派已逐渐异化为官僚集团,不再像赵光祖那样践行道学政治,而是如何保持权力、排斥异己,因此士林派官僚在朝鲜宣祖时期的1575年因人事争端而分化为东人党和西人党,开启了两百多年的朋党之争。

在东人和西人展开残酷斗争期间,百年混战的日本被丰臣秀吉统一,并将矛头对准明朝,首当其冲的就是朝鲜。由于朝鲜拒绝“假道”,日本便在1592年挑起了大规模侵朝战争,史称壬辰倭乱。朝鲜社会安定了两百多年,面对日军毫无招架之力,国都汉城在日军入侵20日内失守,宣祖仓皇北逃,并向宗主国明朝求援。明神宗派遣大军援助朝鲜,陆续收复平壤、汉城,迫使日军南撤。与此同时,朝鲜水师在李舜臣的领导取得不俗的战绩,一批忠勇将领与民间义兵也在陆地上坚持抵抗,使日军遭到了严重打击。经过一段时间的胶着状态,日军于1597年再次入侵朝鲜,史称丁酉再乱,但之后丰臣秀吉逝世,最后撤军。

壬辰倭乱和丁酉再乱使朝鲜王朝蒙受空前的灾难,人口和耕地锐减,社会秩序也逐渐松动。但党争仍在持续,东人在壬辰倭乱前便分裂为南人和北人,战后北人得势,又分为大北派和小北派,光海君继位后,大北派逐渐独占了政权,对外则对明朝产生了“再造之恩”的意识,对明朝依赖性更强,恰在此时,北方建州女真在努尔哈赤的领导下崛起,于1616年建立后金政权,1618年向明朝发起进攻,占领了辽东地区。光海君不愿与后金为敌,对明朝的要求百般敷衍,违背了大多数朝鲜士大夫的意志,加上他默许大北派独占政权、肃清异己,甚至“废母杀弟”,导致他众叛亲离。1623年,西人金瑬、李贵发动政变(仁祖反正),废黜光海君,拥立其侄绫阳君李倧,是为朝鲜仁祖。仁祖标榜亲明排金的对外政策,却缺乏抗衡后金的实力。后金及其后身清朝先后于1627年和1637年入侵朝鲜,分别是丁卯胡乱和丙子胡乱,均以朝鲜失败告终,仁祖不得不于1637年向亲征朝鲜的清朝皇帝皇太极行三跪九叩之礼,断绝与明朝的宗藩关系,使朝鲜成为清朝的属国,朝鲜王朝的衰弱也达到极点。

1649年,朝鲜孝宗继位,他为了挽回人心、增强国力,起用宋时烈等一批对清强硬的士大夫,提出了北伐清朝的目标,在北伐的旗号下强化财政和军事。孝宗任内未能北伐清朝,反而在清朝的要求下与入侵黑龙江流域的俄国人作战,史称罗禅征伐。1659年孝宗去世,北伐计划戛然而止,但其奠定的思明反清的意识形态却支配了之后的朝鲜王朝,朝鲜肃宗在1704年所建的大报坛便是代表。朋党之争也在孝宗死后重浮水面,先是围绕王室服丧问题发生了己亥礼讼和甲寅礼讼,在肃宗前期又相继发生了庚申换局、己巳换局和甲戌换局,在此期间,北人和南人没落,西人分裂为老论派和少论派,老论派相对优势较大。

后期的朝鲜王朝

经过了日本和女真族的入侵后,朝鲜王朝终于有了喘息之机,社会经济也随之复苏。进入18世纪,朝鲜社会基本上得到恢复,经济和文化重新繁荣。

这一时期,英、正两朝在政治上实行“荡平政策”,对南、北、老、少四色朋党加以平衡,王权得到强化。在经济上,英祖实行“均役法”,正祖实行“通共法”,分别对赋役和商业上的弊端进行改革,推动社会经济的进一步发展,以致出现资本主义萌芽。正祖任用西学派丁若镛等利用西方机械知识,参与营建水原华城。天主教也在18世纪后期传入朝鲜,为众多知识分子所接受。

1800年,正祖去世,纯祖即位。纯祖年幼,政权很快落入了外戚手中,逐渐出现了所谓势道政治。势道政治期间,政治日趋腐败,社会日益混乱,由于对天主教的镇压,西学也随之衰落,思想界逐渐陷入沉闷状态。这一时期,农民起义不断。

在这种情况下,兴宣大院君李昰应于1864年登上政治舞台,他通过拥立自己的儿子李熙为王(朝鲜高宗)而取得摄政地位,实行大院君改革,力图缓解朝鲜王朝所面临的严重危机。大院君面对西方列强,坚持闭关锁国,在1866年和1871年先后击退了法、美军队的入侵,并拒绝与日本往来。1873年,大院君倒台,闵妃集团当权。1875年,日本军舰云扬号入侵江华岛,以此为契机,朝鲜与日本签订了《江华条约》,开始打开国门。1882年,朝鲜在清朝的争取下与美国签订《朝美修好通商条约》,朝鲜至此全面开放。

随着朝鲜的对外开放,一方面社会矛盾进一步激化,另一方面也刺激了一些先进知识分子走上近代化的道路,前者表现为1882年的壬午兵变,后者表现为1884年的甲申政变。这两次变乱都被中国清朝军队平息,标志着清朝影响力在朝鲜半岛的全面上升。清朝不再满足于朝鲜的称臣纳贡,而是试图将朝鲜变为实质性的属国,以保障中国的安全,袁世凯成为清朝新政策的忠实执行者,他从1885年到1894年不断干涉朝鲜内政外交、加强清朝对朝鲜的控制。

日本早有野心,不甘心清朝在朝鲜半岛的优势地位,在1894年利用朝鲜爆发东学党起义、朝鲜政府请求清军出兵镇压之际,调动大军入侵朝鲜,挑起甲午中日战争(详情可阅读《中国近代历史简述》第一章 第二节),将清朝势力一举逐出朝鲜半岛。

知识添补

甲午农民战争,是指公元1894年(按干支纪年为甲午年)在朝鲜境内爆发的由东学道领袖全琫准领导的反对朝鲜王朝封建统治、反对帝国主义瓜分侵略的农民起义。由于这次起义是打着东学道的旗号,并以东学道徒为核心,而统治阶级多称呼其为“东学党”,因而历史上又称之为东学党起义。

甲午农民战争是朝鲜半岛历史也是世界历史上的一次声势浩大的反帝反封建的农民革命运动。同时,它直接导致了甲午中日战争的爆发,因而也是近代国际关系史上的重大事件。甲午农民战争持续了10个月,最终在朝鲜国内外反动势力的联合绞杀下以失败告终。

在日本控制下的朝鲜王朝进行了近代化改革,史称甲午更张,使日本强化了对朝鲜的影响力。朝鲜统治者不甘心受日本控制,企图引进俄国势力来牵制日本,导致日本人在1895年暗杀亲俄的闵妃。1896年,朝鲜高宗躲进俄国公使馆,日本扶植的亲日政权随之垮台,日俄两国也在朝鲜半岛形成势力均衡。

本文希望能给阅读者们带来一定帮助。

本文仅供娱乐阅读或一定的参考。

本文可能会有错别字、遗漏内容或不严谨的地方,希望各位能在评论区给予纠正和留下宝贵建议。也可私信up主 LvXingge泽泽子-新生体