U 型骶骨骨折固定的有限元分析

李俊伟1, 2,彭烨3,尉迟晨曦1, 2,都承斐1, 2

1. 天津理工大学 天津市先进机电系统设计与智能控制重点实验室(天津 300384)

2. 天津理工大学 机电工程国家级实验教学示范中心(天津 300384)

3. 中国人民解放军总医院 骨科(北京 100853)

【摘要】 采用有限元法对三种 U 型骶骨骨折后手术固定模型的生物力学特性进行了研究。在之前建立并 验证有效的完整腰椎—骨盆模型的基础上,建立了三种 U 型骶骨骨折手术固定模型:① S1S2 贯穿螺钉(S1S2), ② L4–L5 椎弓根螺钉 + 髂骨翼螺钉(L4L5 + IS),③ L4–L5 椎弓根螺钉 + S1 贯穿螺钉 + 髂骨翼螺钉(L4L5 + S1 + IS)。然后,通过对 L4 上表面施加 400 N 竖直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、轴向旋转、轴 向侧弯),对比三种固定方式在坐姿和站姿下产生的骨折缝隙分离值和最大应力的差异。研究结果表明,在不同 姿态下,不同手术组产生的骨缝隙分离值为:L4L5 + S1 + IS 远小于 L4L5 + IS 和 S1S2。对于内植入物而言,上述 三种固定方式产生的最大应力值为 L4L5 + IS > L4L5 + S1 + IS > S1S2;对于椎间盘而言,上述三种固定方式产生的 最大应力值为 S1S2 远大于 L4L5 + S1 + IS 和 L4L5 + IS。综合考虑,对于 U 型骶骨骨折而言,可以优先考虑 L4L5 + S1 + IS 固定方式进行固定。本文研究的目的在于通过比较采用三种不同的内固定方式固定 U 型骶骨骨折后的生物力学的差异,进而为临床手术提供有效的参考。

【关键词】 U 型骶骨骨折;S1S2 贯穿螺钉;L4–L5 椎弓根螺钉;髂骨翼螺钉;骨折缝隙分离值

引言

骶骨骨折常发生于高空坠落、车祸等事故中, 约占骨盆骨折的 17%~30%[1]。按照骨折线位置的 不同可将骶骨骨折分为 H 型、U 型、T 型及人字型 骨折[2]。由于骶骨骨折的种类繁多,每种骶骨骨折 的治疗方案众多,因而导致现阶段对骶骨骨折的治 疗方案尚未统一。如果治疗不当,将导致创伤性脊 柱—骨盆分离(traumatic spine pelvic dissociation), 从而使骨盆以及腰椎的稳定性受到影响[3-4],临床 上常表现为由骨折近端严重滑脱(high- grade spondylolisthesis)所导致的腰骶部畸形、骨盆后环 明显失稳及混合型神经功能损害[2-3]。此外,骶骨 骨折常伴有腰骶丛神经损伤,发生的概率为 94.3%, 后者为患者后期致残的主要原因[5]。 U 型骶骨骨折是一种特殊的骶骨骨折,临床表 现为骶骨双侧纵行骨折合并横行骨折[6],多数患者 为自杀性跳楼骨折,因此又将其称为“自杀性骨 折”,这种骨折损伤导致脊柱和骶骨中上部与骨盆 分离。由于此类骨折的发生率较低,约占骶骨骨折 的 2.1%[6],临床医生缺乏治疗经验且治疗较为复 杂,因此导致近年来外科手术的治疗方案仍存在较 大争议[7]。Keating 等[8]对 35 例患有骶骨骨折的患 者采用骶髂螺钉进行固定,术后有 15 例(44 %)患 者出现畸形愈合。张伟等[5]采用骶髂螺钉对患有纵 向骶骨骨折的患者进行治疗,术后容易出现复位丢 失和固定失效现象。Zhao 等[9]建立了四种骶骨骨 折的有限元模型,分别采用骶髂螺钉与贯穿螺钉对 其进行固定,发现采用贯穿螺钉进行固定的骶骨有 限元模型的稳定性大于采用骶髂螺钉固定的骶骨 有限元模型的稳定性。此外,Käch 等[10]于 1994 年 首先报告了采用椎弓根螺钉与髂骨翼螺钉进行治 疗纵向骶骨骨折的患者,并提出脊柱—骨盆固定 (spinopelvic fixation)。Schildhauer 等[11]在此基础 上进一步提出三角固定的概念,即在整个装置上增 加横向固定(连接左右串联 L4–L5 椎弓根螺钉与髂 骨翼螺钉连接棒的固定件),能够进一步增加其固 定的稳定性。Berber 等[12]通过生物力学实验证明, 对患有骶骨骨折的患者,采用腰椎—骨盆固定方法 进行固定,能够为骨折部位提供足够的强度和稳定 性,术后即刻负重。然而,目前尚未发现针对 U 型 骶骨骨折,将采用骶髂螺钉固定与采用腰椎—骨盆固定两种不同方式的生物力学性能进行对比的研 究,因此本文结合目前临床应用较为广泛的骶骨骨 折治疗方案[2, 5, 8-18],提出以下三种固定方式:① S1S2 贯穿螺钉(S1S2);② L4–L5 椎弓根螺钉 + 髂 骨翼螺钉(L4L5 + IS);③ L4–L5 椎弓根螺钉 + S1 贯穿螺钉 + 髂骨翼螺钉(L4L5 + S1 + IS)。然后,根 据实际受力情况采用有限元法模拟前屈、后伸、轴 向旋转—左旋、轴向侧弯—左弯时内固定物的受力 情况,并分析受力后在骨折面产生的骨折缝隙分离 值的大小,进而比较三种内固定方式固定后的生物 力学性能的差异,从而为临床手术提供一定的参考。

1 材料与方法

1.1 有限元模型的构建

本文选用的有限元模型节选至本课题组以前 建立并经过有效性验证的完整腰椎骨盆模型的部 分节段:第四腰椎—第五腰椎(L4–L5)及骨盆节 段[ 1 9 ],方法如下:基于一名健康女性(165 cm, 65 kg,35 岁)的 L4–L5 及骨盆的微计算机断层扫描 图像(micro-computer tomography,micro-CT)获取 模型的边界信息(此 micro-CT 图像由天津医院 —脊柱外科一病区提供,本课题组已授权可以使用 该数据),然后利用此边界构建完整的 L4–L5 及骨 盆模型。其中,L4–L5 节段包括:皮质骨、松质骨、 后部结构、上下终板、软骨、髓核、纤维环以及黄韧 带(ligamentum flavum,LF)、横突间韧带(intertransverse ligament,ITL)、棘间韧带(interspinous ligament,ISL)、棘上韧带(supraspinous ligament, SSL)、关节囊韧带(zygapophyseal joint capsules ligament,ZCL)、前纵韧带(anterior longitudinal ligament,ALL)和后纵韧带(posterior longitudinal ligament,PLL),其中髓核占椎间盘总量的 40%~ 50%[20];骨盆,包括:皮质骨、松质骨、耻骨联合、 骶髂软骨以及骶髂前韧带(anterior sacroiliac ligament,ASL)、骶髂后韧带(长)(long posterior sacroiliac ligament,LPSL)、骶髂后韧带(短)(short posterior sacroiliac ligament,SPSL)、骶棘韧带(sacrospinous ligament,SSL)、骶结节韧带(sacrotuberous ligament,STL)、耻骨弓状韧带(arcuate pubic ligament,APL)、髂腰韧带(iliolumbar ligament, ILL)等组成,所有韧带被赋予只能承受拉力。

对于 L4–L5 模型,皮质骨与终板均采用壳单元来模拟,并赋予其 0.5 mm 的厚度,松质骨和后部结 构采用四面体和五面体单元划分。对于骨盆模型, 皮质骨和终板采用壳单元来模拟,同时赋予左髂 骨、右髂骨 0.45 mm 的厚度以及骶骨 1.0 mm 的厚 度[21-23],松质骨采用四面体和五面体单元划分,耻 骨联合采用六面体单元划分。骶骨软骨与髂骨软 骨的厚度比为 2:1,其中骶骨软骨厚度为 1.8 mm, 髂骨软骨厚度为 0.9 mm,两者之间的间距为 0.3 mm[23]。在整个模型中,纤维环、髓核使用六面 体单元划分,软骨采用五面体和六面体单元划分, 韧带采用一维单元划分,并赋予其相应的横截面 积。正常腰椎骨盆模型和 U 型腰椎骨盆骨折模 型的有限元图形分别如图 1 所示。本文按照骨折 线将骶骨采用蓝色和黄色两个不同的颜色区分, 由于在骶骨骨折的同时,髂腰韧带以及骶髂后韧 带也伴随断裂,因此去除了髂腰韧带以及骶髂 后韧带。

1.2 内固定物的建立

本文所选用的三种内固定的材料属性均为钛 合金,其中 S1 贯穿螺钉的长度为 180 mm,直径为 6.5 mm;S2 贯穿螺钉的长度为 160 mm,直径为6.5 mm;左右髂骨翼螺钉的长度为 80 mm,直径为 8 mm;L4–L5 椎弓根螺钉的长度为 45 mm,直径为 6.5 mm;串联 L4–L5 椎弓根螺钉和髂骨翼螺钉的 连接棒直径为 5 mm,连接左右连接棒的横联直径 为 7 mm。

1.3 模型的材料属性

根据查阅的文献[24-26],L4–L5 和骨盆的材料 属性如表 1、表 2 所示。由于采用不同方式固定的 模型的松质骨、皮质骨、后部结构以及螺钉的单元 数量不一致,因此表 1、表 2 中仅列出正常的腰椎 骨盆有限元模型的单元数量。

1.4 模型的载荷、边界条件设置 对 U 型骶骨骨折模型的 L4 上表面施加 400 N 竖直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前 屈、后伸、轴向旋转—左旋、轴向侧弯—左弯),分 别模拟人体位于坐姿或站姿,进行前屈、后伸、轴 向旋转—左旋或轴向侧弯—左弯等活动时,人体自 身体重施加于整个人体的受力状态[27-28]。该载荷 通过施加在 L4 上终板中心位置且与上终板表面耦 合的作用点来实现,同时分别对左右髂骨坐骨结节 面处节点和髋臼处节点的 6 个自由度进行约束,模

拟坐姿和站姿状态下的约束边界,如图 2 所示。所 有网格划分、材料属性的定义、接触属性的定义、 载荷以及边界条件的施加均在有限元前处理软件Hypermesh(Hyperwork Inc.,美国)进行,其中软骨 与软骨之间采用面—面接触、骨折面之间采用点— 面接触、螺钉与骨面之间采用绑定约束、螺钉与连接棒之间采用绑定接触。仿真计算全部在有限元 软件 ABAQUS(ABAQUS Inc.,法国)进行。

1.5 测量骨折缝隙分离值

未施加载荷前,对采用上述三种不同固定方 式固定的骨折模型,在其骨折面处均需标记相同 的三个点,分别是位于骨折线左上方点 A、位于骨 折线右后方点 B 和位于水平骨折线后方点 C,如 图 3 所示。由于施加载荷后,在骨折面处会产生相 对滑动,从而在骨折面会产生骨折缝隙分离值,即 分别测量与点 A 所对应的点 A1、A2;与点 B 所对 应的点 B1、B2;与点 C 所对应的点 C1、C2 之间的 距离。

2 结果

2.1 骨折缝隙分离值

施加本文所述载荷后,在骨折面,点 A、B、C 产生的骨折缝隙分离值如图 4、图 5 所示,其中图 4 为变形系数扩大 5 倍的状态。

2.2 骨折固定模型的最大应力值

针对采用上述三种不同固定方式固定的 U 型 骶骨骨折模型,在 L4 上表面施加 400 N 竖直向下 的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、轴 向旋转—左旋、轴向侧弯—左弯)后,产生的最大应 力均在内固定物处。因为本文采用的是仿真方案, 因此随机选取三种固定方式坐姿状态下前屈的最 大应力值云图,如图 6 所示。所有不同的加载方式 在坐姿和站姿下产生的最大应力值,如图 7 所示。

2.3 腰椎间盘的最大应力值

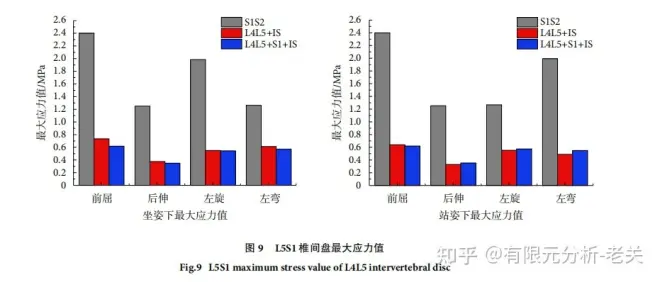

针对上述三种不同方式固定的 U 型骶骨骨折模型,在 L4 上表面施加 400 N 竖直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前屈、后伸、轴向旋转— 左旋、轴向侧弯—左弯)后,在 L4L5 之间的椎间盘 产生的最大应力值如图 8 所示,在第五腰椎与骶骨 上表面(L5S1)之间椎间盘产生的最大应力值如 图 9 所示。

3 讨论

传统治疗骶骨骨折常采用骶髂螺钉进行固定, 但相关报道证明采用骶髂螺钉进行固定并不能很 好地治疗骶骨骨折[4-6]。从生物力学角度看,腰椎

骨盆固定可以将体重从脊柱沿椎弓根系统及髂骨 翼螺钉转移到髂骨中,从而避免了载荷过度施加于 骨折处,促进了骨折愈合[5]。多篇文献报道采用腰 椎–骨盆固定 U 型骶骨骨折能够提供多平面的稳定 性,髂骨翼螺钉和横联(连接左右连接棒的固定件)能够提供水平方向的稳定性,L4–L5 椎弓根螺 钉 + 左右连接棒能够提供竖直方向的稳定性[7-8, 16], 其中文献[7-8, 12]采用的腰椎–骨盆固定方法均没有 使用 S1 贯穿螺钉。本文针对 U 型骶骨骨折采用三 种固定方式进行固定,并对 L4 上表面施加 400 N竖直向下的力以及 7.5 N·m 不同方向的扭矩(前 屈、后伸、轴向旋转—左旋、侧弯—左弯)后,由图 5 可知,相同载荷作用下,无论是坐姿还是站姿,采 用 L4L5 + S1 + IS 进行固定的骶骨骨折受力后产生 的骨折缝隙值远远小于采用 L4L5 + IS 进行固定的 骶骨骨折产生的骨折缝隙分离值。此外,内固定物 能够承受的最大应力是反映其安全性能的标准之 一,所承受的最大应力越大,越容易导致内固定物 的破坏以及固定失效。由图 7 可以看出,相同载荷 作用下,无论是坐姿还是站姿,采用 L4L5 + S1 + IS 进行固定的骶骨骨折在内固定物产生的最大应力 值均小于采用 L4L5 + IS 进行固定骶骨骨折在内固 定物产生的最大应力值。同样,椎间盘承受应力的 大小是手术好坏的一个重要指标,椎间盘承受的最 大应力越大,越容易导致腰椎间盘退变,从而引发 下腰痛等症状[29-30],由图 8、图 9 可以看出,相同载 荷作用下,无论是坐姿还是站姿,采用 L4L5 + S1 + IS 进行固定的骶骨骨折在椎间盘产生的最大应力 值与采用 L4L5 + IS 进行固定骶骨骨折在椎间盘产 生的最大应力值差别不大。由于 S1 贯穿螺钉的存 在,使得骶骨骨折区域与周围的骶骨有效的固定在 一起,加强了水平方向的固定。由此可以看出,包 含 S1 贯穿螺钉的腰椎—骨盆固定方法的生物力学 特性高于没有 S1 贯穿螺钉的腰椎—骨盆固定方法 的生物力学特性。

针对本文提出的 S1S2 固定方式,由图 5 可知, 相同载荷作用下,无论是坐姿还是站姿,采用 S1S2 固定的骶骨骨折产生的骨折缝隙值远大于采用 L4L5 + S1 + IS 固定的骶骨骨折产生的骨折缝隙分 离值。由图 7 可以看出,相同载荷作用下,无论是 坐姿还是站姿,两种固定方式在前屈和左旋的作用 力下,产生的最大应力值的差别较小,而在后伸或 左弯作用力下产生的最大应力值的差别较大,因此 对于采用 L4L5 + S1 + IS 进行固定骶骨骨折的患 者,建议术后减少后伸和侧弯活动。此外,由图 8、 图 9 可以看出,采用 L4L5 + S1 + IS 进行固定的骶骨 骨折在椎间盘产生的最大应力值远小于采用 S1S2 进行固定骶骨骨折在椎间盘产生的最大应力值。 由此可知,采用 L4L5 + S1 + IS 进行固定的骶骨骨 折的生物力学特性优于采用 S1S2 固定的骶骨骨折 的生物力学特性。

然而,采用腰椎—骨盆固定治疗 U 型骶骨骨折 也存在一些不足,相关论文报道术后引起的创伤 大,少数患者会伴有感染发生[7, 16],因此在采用 L4L5 + S1 + IS 治疗过程中,需要注意伤口感染。此 外,由于采用腰椎—骨盆固定,会限制腰椎和骶骨 的活动度,从而带来下腰部疼痛,相关报道建议在 骨折愈合的 8~12 月间应取出内植入物[18]。

4 结论

本研究建立了 U 型骶骨骨折的有限元模型,对 其三种手术固定后的生物力学行为进行了研究。 L4L5 + S1 + IS 在生物力学指标上综合考虑比较后 较优于其他两种固定方式,因此建议对于治疗 U 型 骶骨骨折的患者,可以优先考虑采用 L4L5 + S1 + IS 固定方式进行固定。

文章仅作为学术交流,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除!

PART 01

针对骨学、关节外科、普外科、囗腔科等提供医学力学有限元分析仿真、培训、临床手术模拟分析等;

代做有限元:脊椎、腰椎、颈椎、上下肢、假肢、前臂、血管支架、牙齿、骨关节等;

服务对象:各省市、自治区从事运动生物力学、生物医学工程、基础医学、临床医学、囗腔力学、骨骼力学的教学、研究与应用的教师、科研工作者、各级教练员等方面的相关人员;国内各重点大学、科研院所相关研究领域的博士、硕士相关研究生和学者等。

相关项目代做或课程培训可主页私信小编