中国5000年绘画史——历代名家:北宋·米芾

米芾(1051年-1107年),初名黻,后改芾,字元章,自署姓名米或为芈,祖居太原,后迁湖北襄阳,谪居润州(现江苏镇江),时人号海岳外史,又号鬻熊后人、火正后人。北宋书法家、画家、书画理论家,与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称“宋四家”。曾任校书郎、书画博士、礼部员外郎。

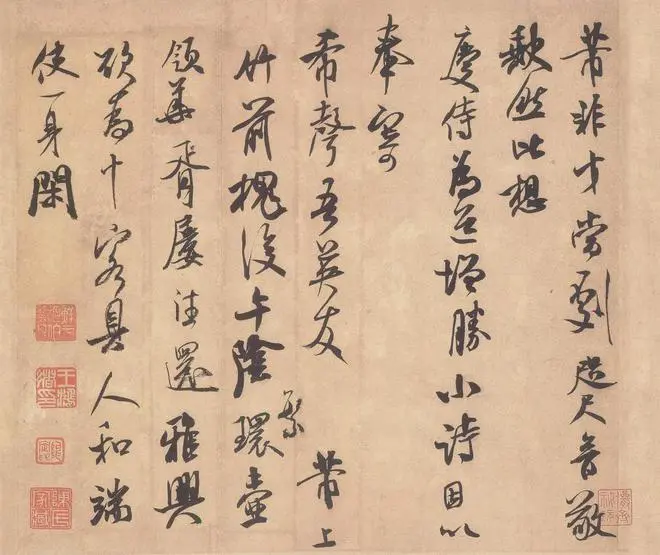

米芾书画自成一家,枯木竹石,山水画独具风格特点。在书法也颇有造诣,擅篆、隶、楷、行、草等书体,长于临摹古人书法,达到乱真程度。主要作品有《张季明帖》《李太师帖》《紫金研帖》《淡墨秋山诗帖》等。

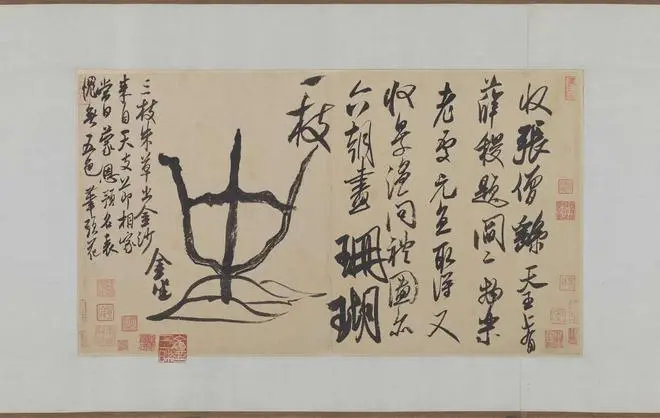

米芾所书《蜀素帖》,亦称《拟古诗帖》,是天下第八行书,被后人誉为中华第一美帖。

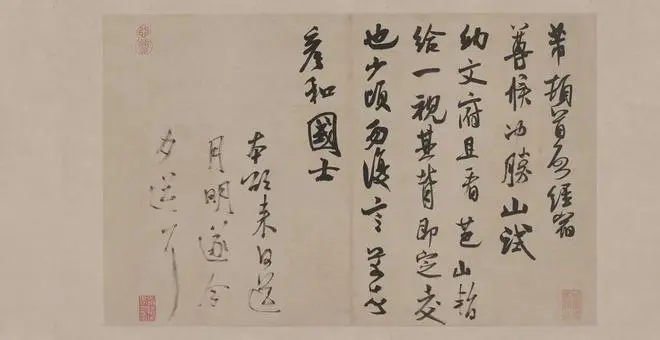

米芾能诗文,精鉴别,擅书画。书法得王献之笔意 ,尤工行、草,与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称“宋四家”。山水画师法董源,然别出新意,多以水墨点染,重意趣不求工细,世称“米氏云山”。喜蓄金石古器,尤嗜奇石。著作有《宝晋英光集》《画史》《书史》《宝晋待访录》等。

米芾平生书法用功最深,成就以行书为最大。南宋以来的著名汇帖中,多数刻其法书,流播之广泛,影响之深远,在“北宋四大书家”中,实可首屈一指。康有为曾说:“唐言结构,宋尚意趣。”意为宋代书法家讲求意趣和个性,而米芾在这方面尤其突出。

米芾习书,自称“集古字”,虽有人以为笑柄,也有赞美说“天姿辕轹未须夸,集古终能自立家”(王文治)。这从一定程度上说明了米氏书法成功的来由。根据米芾自述,在听从苏东坡学习晋书以前,大致可以看出他受五位唐人的影响最深:颜真卿、欧阳询、褚遂良、沈传师、段季展。

元丰五年(1082年)以后,他开始寻访晋人法帖,得到了王献之的《中秋帖》。这先入为主的大令帖(王羲之第七子,官至中书令,人称“王大令”),对他产生了巨大的影响。但生性不羁的米芾并不满足于王献之的字,早在绍圣年间就喊出了“老厌奴书不换鹅”,“一洗二王恶札”。

尽管如此,此时的米芾书法并没有定型,他在元祐三年(1088年)书写的《苕溪帖》《殷令名头陀寺碑跋》《蜀素帖》,虽然写于一个半月之内,风格却有较大的差异,还没有完全走出集古字的门槛。元祐六年(1091年)后,米芾卜居海岳庵时,又学过羊欣书法。直到“既老始自成家,人见之,不知何以为主”时才最后完成了自己风格的确立,大概在五十岁以后。

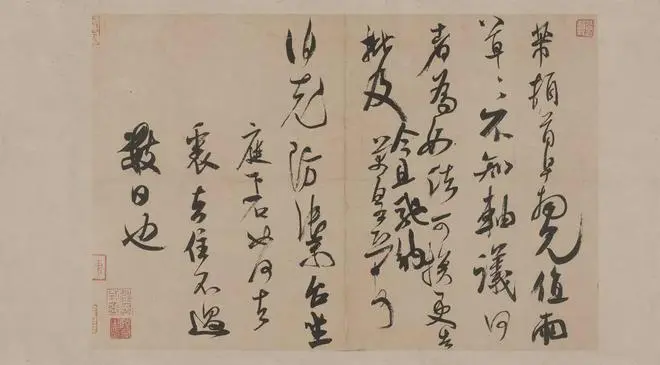

在定型的书法作品,由于米芾过于不羁,一味好“势”,即使小楷如《向太后挽词》也是如此。这“势”固是优点,但同时又成了他的缺陷。“终随一偏之失”,黄庭坚之评价褒贬分明,应该是比较客观的、公道的。宋人黄长睿评其书法,“但能行书,正草殊不工”,当时所谓“正”,并无确指,不一定是如今的“正楷”,倘指篆隶,倒也恰当。米芾篆隶,的确不甚工,草书也写得平平。他后来对唐人的草书持否定态度,又囿于对晋草的见识,成绩平平自然在所难免。北京大学教授、引碑入草的李志敏评价:“米芾谓‘草书不入晋人格,徒成下品’,此乃割地为牢,自欺欺人。元章草书之所以未见新意,正在不能突破古人藩篱也”。

米芾以书法,若论体势骏迈,则当属第一。证之其书法,二十四岁的临桂龙隐岩题铭摩崖,略存气势,全无自成一家的影子;三十岁时的《步辇图》题跋,亦使人深感天资实逊学力。三十岁时在长沙为官,曾见岳麓寺碑,次年又到庐山访东林寺碑,且都题了名。元祐二年(1087年)还用张萱画六幅、徐浩书二帖与石夷庚换李邕的《多热要葛粉帖》。

米芾作为北宋著名的画家,处在一个文人画的成熟时代,其绘画题材十分广泛,人物、山水、松石、梅、兰、竹、菊无所不画;米芾在山水画上成就最大,但他不喜欢危峰高耸、层峦叠嶂的北方山水,更欣赏的是江南水乡瞬息万变的“烟云雾景”,“天真平淡”,“不装巧趣”的风貌;所以米芾在艺术风格里追求的是自然。他所创造的“米氏云山”都是信笔作来,烟云掩映。

米芾的绘画源出董源。董氏的绘画多写江南山色,米芾已有的评述都是从整体气氛着眼的,但米芾并没有从中寻找适合表达的东西。

米芾讲究“不取工细,意似便已”,他虽有临摹“至乱真不可辨”的本领,却更热衷于“画山水人物,自成一家”,通过一番选择,米芾找到董源所用的“点”。本来,董源的“点”是披麻皴的辅助因素,服从于表现自然质地的需要,点与其他造型手段一起构成了某种写意的整体气氛;在巨然的笔下,尤其是山头的焦墨点苔使笔墨本身具有了某种独立意味的写意效果。董、巨的点都有受制于造型目的的性质。在二米的笔下,点已几乎成为造型的全部,且有了相当程度的写意性。

所谓“落茄皴”,事实上就是一种以点代皴的写意画法,“用圆深凝重的横点错落排布,连点成线,以点代皴,积点成片,泼、破、积、渍、干、湿并用,辅以渲染表现山林、树木的形象和云烟的神态”。完全放弃钩皴点擦的传统方法。卧笔中锋变化的随意偶然效果,不拘常规,不事绳墨,远远超出同时代人的眼界,难怪当时并没有积极的反应,甚至遭到“众嘲”、“人往往谓之狂生”。(《画继·轩冕才贤》)

米芾画迹不存在于世,米芾自著的《画史》记录了他收藏、品鉴古画以及自己对绘画的偏好、审美情趣、创作心得等。