喋喋小吏∣同样的文字写出不同的风采,解析《张迁碑》的结构技巧

一、喋

对书家来说,在同一件作品中重复出现的那些字多多少少都会对他们的创作构成一定的挑战,而怎样处理这些字,又在一定程度上反映了书家的创作能力与创作水平。

我记得13岁那年,老师曾经告诉我这样一条原则:凡正书,务使字字相似;凡行草,务使字字有别。

直到今天,我也不清楚老师当年告诉我的这条原则是从何而来?是来自他老人家自己的创作总结,还是别有渊源。

但不管怎么样,从我自己临帖的所见所得来说,我是不太赞同这条原则的。例如我们今天要写的这两个“喋”字,《张迁碑》的原作者显然对它们进行了差异化的处理。

看出这两个字形的差异并不难,难的是,我们该如何从这两个字的差异中去解读出重复字形的变化规律。

这个规律如果抽绎不出来,就算把这两个字写得再熟,我们也不过是记住了两个孤立的字形而已,没法将临帖的成果转化应用到自己的创作中去。

让我们先来看左边一个“喋”字:

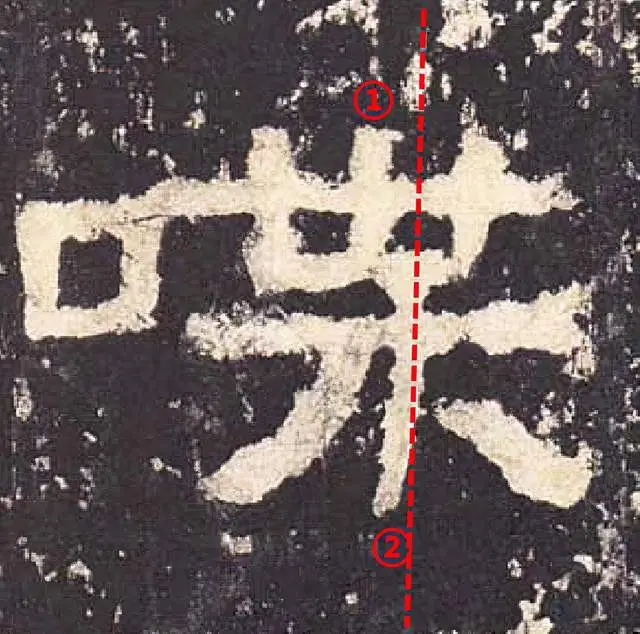

从结构上说,这个字给人的第一印象就是“稳”。“稳”主要表现在,它的声符“枼”的结构是沿中轴线左右两侧平均分布的。

标志是“枼”这个上下结构中的两笔中竖即笔画①和②都正巧压住了中轴线且能做到上下一贯。

以这个字为参照,我们再看下面这个“喋”字,它的变化就一目了然了:

我们观察这个字的声符“枼”:它的笔画①向中轴线的左侧发生了移位,而笔画②也向顺时针方向发生了偏转。这样一来造成的结果是,“枼”的中轴线右移,左下角的空档增大,同时字形的重心有向右倾倒的趋势。

看出这一点,我们就不难理解,为什么原碑作者要把前一个“枼”的“八字点”放长,写做左右两笔波磔。

因为只有把左边一点延展为向左出波,“枼”的左下空档才能占得住而不至于太空,至于右边一笔波磔,则起到了支撑这个字,不至于让它重心倾覆的作用。

二、小

三、吏

《张迁碑》写“吏”字有什么特点?我们只要像下面这样做一个对比就清楚了:

右边一字是汉碑中更为常见的“吏”字字形。它的特点是将大部分笔画向中宫收缩得很紧,只有左右两笔波磔探出很远,显得非常舒展。

而《张迁碑》的字形与此正相反,它尽力将笔画向四面撑开了去,撑得满满的,直把它们撑作一个整齐的四边形为止。

这两种结构思路的不同,我打个不那么恰当的比方:前一种好像楷书里的欧阳询,而后一种更类似于颜真卿。

最后,附上我临写的“吏”字:

— THE END —

文字|晋公子

排版|奶油小肚肚

图片|张迁碑&晋公子原创