差之毫厘,谬以千里——再议反手发力框架

坊间传闻,反手更好练,实际来说,反手肯定比正手容易上手。但这里面也有问题,反手其实只是上手容易,但反手要练得很全面,近台中台远台都能发上力,都打出高质量,那就非常难了。业余的反手,有些是近台弹击猛,有些是拧拉有点东西,有些是退台抡开手了能打出高质量,但是全面的,综合比较强的反手,业余是极其罕有的。

还是那个观点,反手因为动作更紧凑,所以容错空间就小,要打出高质量的难度就更高。正手不同,正手只要认真练,因为正手动作幅度大,哪怕你动作不精准,哪怕你的发力框架有瑕疵,那你还是能打出比较高质量的正手的。这个事情可能就像拳击里面的刺拳和后手直拳的关系。后手直拳,业余的也能打出威力,因为它发力动作更大;而刺拳业余肯定就难打出高质量,因为发力动作小,这就对发力技巧的要求极高了。

反手框架的打磨,我也是最近才到了一个比较完善的境界。为什么我是最近才到了一个比较完善的境界呢?因为之前我反手很少练习退台拉球,当时觉得反手近台多练,或者中台多练就足够了。现在才发现反手技术的框架必须要退台多练,因为只有多练退台反手拉球,你才能纠正发力框架当中不完善的部分。需要注意,我这里倒不是鼓励退台多用反手,而是说要打磨反手发力框架,就必须要练习反手退台拉球。这是为什么呢?因为近台练出来的发力框架它是有不完善的地方,这个事情不只是我自己有出现,我发现业余的很多都有这方面的问题。不练基本功的暂且不提,反手练基本功的,业余一般都是在近台练。但是在近台练的话,反手很容易形成推得过多,小臂的横向发力就不充分。

如果反手光是近台练球,很容易形成肘关节的前后推送,很容易形成小臂往前的推送过多的情况。问题的关键是,这种发力框架在近台确实很舒服,实际上也很好用。据我观察,大部分业余应该都是这种发力框架,这种发力框架其实稳定性是没问题的。但是这种发力框架中台的发力就开始萎靡了,中台撕的时候,这种发力框架就开始加不上高质量了。因为实际上最好的发力框架是大臂带动小臂,把小臂甩起来,而不是大臂带动小臂去推送。两种发力框架的差异,表面上难以看出来。但从本质上来说,大臂甩小臂这是鞭打发力,而大臂推送小臂就不是鞭打发力了。差之毫厘,谬以千里,说的就是这种情况。单从表面上来看,反手前后推送似乎也能打出一些质量;但是推送肯定是比不上反手鞭打发力的。

林高远的反手就特别能体现鞭打发力,也特别能体现横向鞭打发力的威力。因为林高远是左撇子,所以他的反手使用率就特别高,建议多观摩他的反手发力动作,去模仿,去实践。如果说正手顶胯发力是正手技术的核心,那么反手的横向展开鞭打发力就是反手技术的核心了。虽然反手的推送也能有一定的单板质量,但它的效率大概只有反手鞭打发力的六七成左右,如果你的反手鞭打技术到位了,你的单板质量是可以直线提升的。但正如正手顶胯发力很难学会一样,反手的鞭打发力也是很难的,但你只要知道了前进的方向,那么总会有学会的一天。怕的是自己不知道问题之所在,找不到问题,自然就没法纠正问题了。

从发力感觉上来说,错误的反手发力是往前特别多,往前的时候略往上;正确的反手发力,它是横向甩鞭子的感觉,不要怕横向甩鞭子会掉球,只要版型调整好,反手横向甩鞭子其实更稳定的。反手技术难点就是要找到正确的感觉,不要只依赖直觉,往前往上,球确实容易上台,但出球的质量不会很高。无论正反手,正确的发力感觉都是一样的,那就是鞭打发力。正手因为动作幅度大,你可能更容易找到鞭打发力的感觉;反手因为动作幅度小,所以鞭打感觉其实更难找到的。正手因为动作幅度大,容易目视的感觉会更清晰,会更容易模仿;反手就不一样了,反手的动作推送过多的,非专业人士其实不太看得出来。

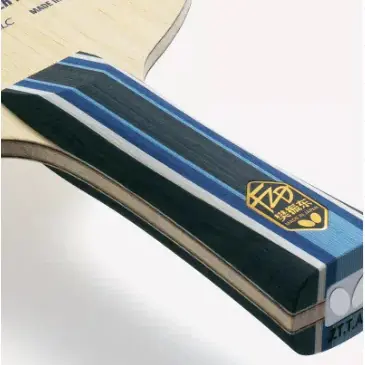

怎么判断反手发力框架是否正确呢?找个蝴蝶外置纤维板,如果你反手发全力单板质量都不高,那么不用说了,发力框架肯定就错了。如果你的反手发力框架是对的,反手配个涩套,反手鞭打发力,很容易就打出高质量,出球的质量甚至能接近正手。

无论反手还是正手,发力的核心都是鞭打发力,但正反手略有不同。正手是突出高的单板质量,所以合格的正手一定是顶胯发力,因为只有如此,你的正手才会很保障。反手突出的是速度,比如林昀儒和张本智和,反手如何才能打出高速,一定是鞭打发力,而且是发力紧凑。反手虽然也可以顶胯发力,但中近台的反手主要还是突出手上的鞭打发力,中近台如果顶胯太多节奏就会偏慢。所以说正反手技术是有差异的,正手看顶胯,反手看鞭打。

这里不得不提一下天才球星波尔,他的反手技术在当时是划时代的。当我们感叹现在张本智和,林高远和林昀儒反手技术异常出色,能和别人正手对抗,反手甚至能主导比赛胜负的时候,在16年前波尔就已经拥有了此等反手技术。崔月催人老,波尔已不复当年之勇,但波尔的反手技术依然华丽,依然先进,依然是天赋异禀。