袁雪芬唱腔赏析:《祥林嫂》

袁(雪芬)派唱腔

袁雪芬1922年3月出生于浙江嵊县,1933年入“四季春”科班学戏,工青衣、闺门旦,并学绍兴大班和徽班的武戏。出科后,曾与[四工腔]时期的角演员王杏花合作,受王的影响较多。袁雪芬在旧社会洁身自励,持斋茹素,对艺术有执着的追求。她在40年代初,得到话剧和电影工作者的支持,对越剧的编、导、音、演、美进行全方位的改革,使越剧逐渐成为写意与写实相结合的一种现实主义表演艺术,演出了不少具有爱国主义思想、颂扬民族气节、反对封建礼教的好戏。例如1943年《香妃》、1944年《木兰从军》、1946年《凄凉辽宫月》、1948年拍摄的越剧电影《祥林嫂》、50年代初拍摄的我国第一部戏曲彩色电影《梁山伯与祝英台》、被誉为诗剧的《西厢记》,都是袁雪芬的代表作。袁雪芬对越剧唱腔的改革和创新,有卓越的贡献,如现在常用的[尺调腔]的形成和发展,她起着重要的作用。

袁派唱腔的基本特点:朴实稳健,音色厚实,具有浓郁的韵味。由于常在流畅的级进旋律中跃然跳进,又在规整的节秦中突然变化,因而袁派唱腔含有一种外柔内刚的情愫。不仅能表现古代妇女柔美委婉的感情,也能展现近现代妇女富有朝气的形象。例如《火椰村》中的竹嫂、《秋瑾》中的秋瑾等。袁派唱腔更为适宜体现深沉、委婉的情感,如《梁山伯与祝英台》中的祝英台;《西厢记》中的崔莺莺等。

袁派唱腔的节奏变化很有特点。节奏变化的目的,一是为了人物感情需要;二是为了唱词含意需要。比如《梁祝·楼台会》中“此心早许”加了个委婉的小腔,然后再唱“梁山伯”,体现祝英台内心虽然“早许梁山伯”然而又遭突来的挫折。复杂的感情在那运腔节奏变化中展现出来;又如《山河恋·送信》的十字句:“这里面可有人快快开门”,按常规唱法,“开门”二字是分开唱,但袁雪芬将其节奏拼紧,把“快快开门”的急切语气表达得非常形象,而且在变化的节奏中使唱腔更为动听。又如《西厢记·赖婚》崔莺莺的唱,唱词是长短句,唱腔以[四工腔]为基础,其中吸收融化了昆曲[吹腔]、绍剧[三五七]等因素,使唱腔的节奏紧松顿挫,变化有致。将相国小姐崔莺莺既喜悦又含差的内心感情恰切地体现出来。

一种优秀流派唱腔虽有它独特的艺术风格,但不是定型的,应根据剧目的总体风格和剧中人的性格感情,通过创造使之符合多种不同的艺术形象。袁雪芬演唱的祥林嫂朴实厚道;崔莺莺典雅秀丽;祝英台多情善良……。我们从唱腔中就可听出众多人物鲜明的性格、生动的形象。

越剧流派唱腔的“甩腔”,变化多而最有特色。例如袁雪芬《香妃》中的“甩腔”:

上例“甩腔”,与施银花的“甩腔”颇为相似,二者比较可以明显看出承续关系,但袁的“甩腔”较为细致,感情表现更为深邃。袁雪芬的“甩腔”,到[尺调腔]时期有了更多变化,后来许多角流派唱腔也在此基础上作了各种变化。

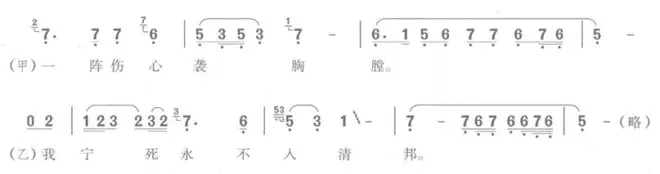

唱腔赏析:听他一番心酸话(选自《祥林嫂》)