87版《红楼梦》建筑篇(下)

原作者的建筑篇很多内容参考了《移步红楼》和《图解红楼梦建筑意向》这两本书,这部分内容很杂,先立个目录:

【释炕和中国古代炕居文化】

【内保温采暖的巧妙设计】

【大观园总说】

【大观园建造前的贾府布局】

【建大观园后的贾府布局】

【人物行走路线】

【诸家大观园图一览】

【一些常见疑问】

1、释炕和中国古代炕居文化

我们知道,在中国原始社会时期所形成的“席地而坐”的生活习惯在中国延续了相当长的一段时间,甚至远波日本朝鲜,但这种习俗直到魏晋南北朝时期才有所改变。这种生活习惯直接影响到家具的型制。随着历史的发展,中国西域胡床的传入,使得高足而居的家具逐渐占据了统治地位,垂足而坐已成为普遍习俗。但是到清代,虽然人们的生活习惯已经从席地而坐彻底改变为垂足而坐,矮型家具被淘汰,代之而起的高型家具广泛流行,但是“席地而坐”的古风并没有完全消失,它部分地存在了下来,这就是《红楼梦》书中所描述到的炕居文化。

如果我们通读《红楼梦》,就会发现《红楼梦》在叙述室内起居生活时,写到炕的地方引不胜引。不过总的来说,书中所述及的炕的种类只有两种形式,一种是土炕,另一种是木炕。

土炕一般是贫寒人家所用,例如书中第七十七回写晴雯被逐出大观园后,卧病其姑舅哥哥家。书中写道:“一眼就看见晴雯睡在芦席土炕上”。说是“土炕”,它还有砖、有石。通常为了经济实惠,常和炉台结合设计。在北京旧时,形容人家清苦,常说一句“锅台连着炕”的俗谚。在烧饭时,可利用烧饭的热力来暖炕,一举两得。因此书中写晴雯要茶喝时,茶壶就在炕头的炉台上,可见这里的炕也是灶炕一体的。

木炕在《红楼梦》中土炕出现的不多,而书中大量出现的称之为“炕”的东西,是木炕。这种炕是砖炕和架子床的结合体。例如乾清宫东暖阁,楼下落地罩内的楠木包镶床。这种床所谓楠木包镶,是指炕帮而言。炕帮内是杉木长方形的床。几张杉木床连接成一个整体平面,而床面上只有一份铺设。在《红楼梦》这部书中常提到的“炕”,实际上就是指这种“拼床”。拼床坚固平稳,床前常有落地罩,落地罩是从架子床的门罩演变过来的。 书中对于炕的用途的详细描述有三处。第一处对于炕上陈设的详细描述出现在书中第三回荣国府荣禧堂正室东边三间耳房的室内 。从书中描述可以看出,居室中的所有陈设是以一个临窗而设的炕为中心展开的,这个炕在居室中是处于统治地位的,是主人的座处。铺设华丽而考究,主人于炕上面向室内盘腿而坐,而客人只能坐在炕边的椅子上,所以说这间耳房的室内陈设实质是一个会客室,是用于礼仪接待的。

乾清宫东暖阁的图没找到,上个苍穹之昴的吧:

红楼梦中对于炕的详细描述有三处,从中我们可以看出“炕”在当时人们生活中的作用。

第一处对于炕上陈设的详细描述出现在书中第三回:

原来王夫人时常居坐宴息,亦不在这正室,【甲戌侧批:黛玉由正室一段而来,是为拜见政老耳,故进东房。】只在这正室东边的三间耳房内。【甲戌侧批:若见王夫人,直写引至东廊小正室内矣。】于是老嬷嬷引黛玉进东房门来。临窗大炕上铺着猩红洋罽,正面设着大红金钱蟒靠背,石青金钱蟒引枕,秋香色金钱蟒大条褥。两边设一对梅花式洋漆小几。左边几上文王鼎匙箸香盒,右边几上汝窑美人觚,觚内插着时鲜花卉,并茗碗痰盒等物。地下面西一溜四张椅上,都搭着银红撒花椅搭,底下四副脚踏。椅之两边,也有一对高几,几上茗碗瓶花俱备。其余陈设,自不必细说。【甲戌侧批(戚序、蒙府夹批):此不过略叙荣府家常之礼数,特使黛玉一识阶级座次耳,余则繁。】老嬷嬷们让黛玉炕上坐,炕沿上却有两个锦褥对设,黛玉度其位次,便不上炕,只向东边椅子上坐了。

从这段描述可以看出,居室中的所有陈设是以一个临窗而设的炕为中心展开的,这个炕在居室中是处于统治地位的,是主人的座处。铺设华丽而考究,主人于炕上面向室内盘腿而坐,而客人只能坐在炕边的椅子上,所以说这间耳房的室内陈设好比一个会客室,是摆样子的,是用于礼仪接待的。

第五十三回还有一个类似的室内布局,这就是除夕夜尤氏接待贾母的上房:

尤氏上房早已袭地铺满红毡,当地放着象鼻三足鳅沿鎏金珐琅大火盆,正面炕上铺新猩红毡,设着大红彩绣云龙捧寿的靠背引枕,外另有黑狐皮的袱子搭在上面,大白狐皮坐褥,请贾母上去坐了。两边又铺皮褥,让贾母一辈的两三个妯娌坐了。这边横头排插之后小炕上,也铺了皮褥,让邢夫人等坐了。地下两面相对十二张雕漆椅上,都是一色灰鼠椅搭小褥,每一张椅下一个大铜脚炉,让宝琴等姊妹坐了。

下面来看第二处,这个炕是日常起居用的炕。这段描述同样见第三回,紧接着前面对于第一个炕的描述。书中写道:

于是又引黛玉出来,到了东廊三间小正房内。正房炕上横设一张炕桌,桌上磊着书籍茶具,靠东壁面西设着半旧的青缎靠背引枕。王夫人却坐在西边下首,亦是半旧的青缎靠背坐褥。见黛玉来了,便往东让。黛玉心中料定这是贾政之位。因见挨炕一溜三张椅子上,也搭着半旧的弹墨椅袱,黛玉便向椅上坐了。王夫人再四携他上炕,他方挨王夫人坐了。

此外第二十三回又提到:“可巧贾政在王夫人房中商议事情……宝玉只得挨进门去。原来贾政和王夫人都在里间呢。赵姨娘打起帘子,宝玉躬身进去。只见贾政和王夫人对面坐在炕上说话,地下一溜椅子,迎春、探春、惜春、贾环四个人都坐在那里。”

从这段文字中我们可以看出炕的另一个用途,它不同于第一个炕的会客时座椅的功能,而是日常生活中盘座于炕上看书、休息、睡觉等日常活动之用。常靠墙设靠背,炕中设炕几,白天夫妻对坐,看书聊天,品茶,舒适悠闲,夜晚则撤去靠背炕几,铺上被褥,则可就寝休息,所以布置得就相对朴素和大方。

第六十三回也提到了炕的这种功能:“不用围桌,咱们把那张花梨圆炕桌子放在炕上坐,又宽绰,又便宜……大家果然抬来。麝月和四儿那边去搬果子,用两个大茶盘做四五次方搬运了来。两个老婆子蹲在外面火盆上筛酒……大家方团圆坐定。小燕四儿因炕沿坐不下,便端了两张椅子,近炕放下……炕上又并了一张桌子,方坐开了……袭人等都端了椅子在炕沿下一陪。黛玉却离桌远远的靠着靠背。”

这个炕就成了红楼群芳开夜宴的大餐桌和座椅了。

第三处见第六回关于凤姐房中的炕的描述:

只见门外錾铜钩上悬着大红撒花软帘,南窗下是炕,炕上大红毡条,靠东边板壁立着一个锁子锦靠背与一个引枕,铺着金心绿闪缎大坐褥,旁边有雕漆痰盒。

这段描述突出了凤姐房中炕上陈设的豪华和鲜明醒目。而通过前面的描述还可以看出此处的炕又是用餐之所。

综合前面三段的引文分析,我们对于炕居文化可以了解到以下三点,即炕上的铺陈,炕上的摆设,炕上的起居方式。

首先先来谈谈炕上的铺陈,先是在炕床上铺设毡毯,然后是设条褥、坐褥、靠背引枕。其中靠背是一种四方的很大的靠垫,类似现代沙发上的靠垫;引枕是个正四方体,区别于一般睡觉的枕头。这就是主要的炕上的铺陈。

再说一下炕上的陈设。炕上摆设最普通的是炕桌,即高约一尺,宽约尺五,长约三尺的长方形的矮桌,再有炕柜,是高约二尺的长柜,贴墙放在炕的一头。炕几比炕桌小,易于搬来搬去。此外还有炕屏,是一种炕上放的小屏风,样式有四扇或六扇。总之炕上的家具陈设,都是比较矮小的。举一个普遍的摆法:一条“顺山炕”,靠墙那面,摆个炕柜。炕中间,摆个炕桌。炕桌的两面,分设坐褥,是人的坐卧之处。

最后再来说一说炕上的起居文化。在炕上一般人都是盘腿而坐的,一如中国古代早期的生活方式;而炕又是人们会客、吃饭、看书、休息的中心场所。由此可见,在《红楼梦》一书中所反映出来的当时的炕居方式,正是中国传统“席地而居”古风的遗存。

2、内保温采暖的巧妙设计

《红楼梦》一书除了记述中国古典建筑的室内空间的布局和陈设之外,书中还多处涉及到了中国古典建筑室内保温采暖的设计。从书中对于当时建筑室内保温采暖的描述中,我们可以窥见其一斑。也可以看出在当时中国生产力水平还相对比较落后的条件下,我们的祖先的聪明与才智。那么对于书中建筑室内保温采暖的描述,归纳起来有以下几个方面:

一是建筑室内保温设计——暖阁;

二是建筑室内采暖设计——地炕;

三是室内局部采暖用具——熏笼、手炉等。

1、暖阁

我们先来谈谈“暖阁”,辞典解释是指为防寒而从大屋中分隔出来的小居,这只是对于“暖阁”的一个比较粗略的解释。实际上如果细分,“暖阁”还有好几种类型,而这几种类型在《红楼梦》一书中均有反映。

第一种“暖阁”是指在大的明间正中为保温采暖而设的用木围护结构分隔出来的小间,这种暖阁的现存实例有平遥县衙大堂中的暖阁。大堂中的暖阁的情况是这样的:屏前高出地面约一尺的地方称作“台”,台上四根柱子围成的空间称作“官阁”,是知县审案时所在的地方,由于官阁四面通风,冬天断案时,通常在台上的案下放一火炉,以供知县取暖,所以官阁又称为“暖阁”。案上通常置文房四宝、令签筒、惊堂木等升堂用品,案旁有一木架,上置官印及委任状。官阁顶蓬上绘有三十六仙鹤朝日图,象征皇权一统,四海归一。这种“暖阁”就是《红楼梦》中所写的宁国府正院中轴线上的大厅内的暖阁。第五十三回:

宁国府从大门、仪门、大厅、暖阁、内厅、内三门、内仪门并内塞门,直到正堂,一路正门大开,两边阶下一色朱红大高照,点的两条金龙一般……便到宁国府暖阁下轿……一面走出来至暖阁前上了轿……一时来至荣府,也是大门正厅直开到底。如今便不在暖阁下轿了,过了大厅,便转弯向西,至贾母这边正厅上下轿。

文中写贾母到宁国府的暖阁下轿,就是指贾母的轿子一直抬到宁国府的大厅内,在大厅内的“暖阁”前才下轿,这样做主要是为了防风保暖。后面写贾母又回到荣国府,不在“暖阁下轿”。此处的“暖阁”也是指大厅内的这种“暖阁”。第九十九回写贾政在官衙大堂上“踱出暖阁”,也是这种“暖阁”。

第二种“暖阁”一般是设在卧室中的。这种暖阁是沿房间的纵向再用木围护结构再分隔出来的小间。在内可设炕褥,两边安有槅扇,上边设一横眉,形成床帐的样子,称之为“暖阁”。这种“暖阁”书中也多次提到。例如在第三回,贾母说:“今将宝玉挪出来,同我在套间暖阁儿里”;第五十一回“晴雯睡在暖阁里……有三四个老嬷嬷放下暖阁上的大红绣幔,晴雯从幔中单伸出手去”;第五十二回“紫鹃倒坐在暖阁里,临窗作针黹……因见暖阁之中有一玉石条盆,里面攒三聚五栽着一盆单瓣水仙,点着宣石”。

这些暖阁均是指卧房内或南或北用木隔断分隔出来的内设炕的小间。当然这种“暖阁”内不全都放炕,也可放桌椅。五十四回写贾母花厅内的暖阁:“王夫人起身笑说道:'老太太不如挪进暖阁里地炕上倒也罢了’……众媳妇忙撤去残席,里面直顺并了三张大桌,另又添换了果馔摆好”。这里的“暖阁”就是保暖的小房间了,如苏州园林拙政园中的卅十六鸳鸯馆中的暖阁。

除了上述的两种“暖阁”,还有一种“暖阁”书中并未提到,这就是在寺庙中经常见到的,供奉神佛像的,用木雕成的一个小房子,内挂帏幔,中设神佛像,设于房中。这种小木房就称为“暖阁”,例如江南第一庙“曹娥庙”中正殿内就有一座暖阁。

此暖阁位于正殿中央,玲珑剔透,富丽堂皇,有浩然之气。此暖阁通高6.5米,为三间六柱歇山重檐法式,屋面为黄色琉璃,上圆雕铁拐李、汉钟离、韩湘子等八仙人物,檐檩、额坊间以斗拱,金丝走边,下置透雕花板数道,明间双柱盘降龙两条,左右对峙,声雷目电,神态不凡。孝女曹娥凤冠霞帔端坐其中,神采奕奕。

以上,关于暖阁的情况大抵如此。

2、地炕

在前面释炕一段中,笔者已经涉及到了一种可以采暖的炕——土炕,这里我们再来谈一下“地炕”。

“地炕”又称“火炕”、“暖地”,是中国北方冬季为了室内取暖而墁砌的一种特殊地面。它的构造层是在室内陆面下,先砌墁一层砖,取齐平整,然后再在上面铺设有规则,等距离的砖垛。在砖垛上架设方砖,再在这层方砖上铺砌地面砖,这就构成了通常讲的“地炕”。

“地炕”还包括灶坑、主烟道、支烟道、烟室、回烟道、排烟口等几个部分。灶坑设在室外的台帮内或台帮外,其后部直通室内的主烟道。主烟道两侧设多条支烟道通向烟室。烟室是用砖垛架设的地面下的空间。在烟室的边沿设回烟道,直通室外的排烟口。排烟口多设在台帮上,冬季时,在灶坑内烧柴炭,产生的热气沿着主烟道、支烟道进入烟室的各个部门,使室内陆面温度升高,进而使室内温度升高。这是中国北方特有的一种室内采暖措施。

《红楼梦》第四十九回写道:“李纨道:'我这里虽好,又不如芦雪庵好。我已经打发人笼地炕去了,咱们大家拥炉作诗’……说着,一齐来至地炕屋内,只见杯盘果菜俱已摆齐,墙上已贴出诗题、韵脚、格式来了”。第五十四回:“于是大家蹑足潜踪的进了镜壁一看,只见袭人和一人二人对面都歪在地炕上,那一头有两三个老嬷嬷打盹”。

这里的“地炕”就是“暖地”,而这种采暖方式虽然能获得室内毫无烟气、温暖如春的效果,但是耗煤量也是相当惊人的,所以在古代也只有帝王及王孙贵族才能享受得起。不过从现代的角度来看,这种采暖方式倒是和现代比较流行的地采暖有着异曲同工之妙。因此我们可以说,“地炕”应该是现代地采暖的雏型了。

3、熏床

《红楼梦》中还提到了不少用于室内且可灵活移动的采暖用具,其中比较常见的有火盆、手炉、汤婆子等,此外还有现代比较少见的一种采暖用具——熏床。

这种“熏床”是罩在炭盆上的箱形罩笼,又名“火箱”,“火床”。第五十一回是这样描述的:

宝玉看着晴雯麝月二人打点妥当,送去之后,晴雯麝月皆卸罢残妆,脱换过裙袄。晴雯只在熏笼上围坐。麝月笑道:“你今儿别装小姐了,我劝你也动一动儿。”晴雯道:“等你们都去尽了,我再动不迟。有你们一日,我且受用一日。”麝月笑道:“好姐姐,我铺床,你把那穿衣镜的套子放下来,上头的划子划上,你的身量比我高些。”说着,便去与宝玉铺床。晴雯嗐了一声,笑道:“人家才坐暖和了,你就来闹。”此时宝玉正坐着纳闷,想袭人之母不知是死是活,忽听见晴雯如此说,便自己起身出去,放下镜套,划上消息,进来笑道:“你们暖和罢,都完了。”晴雯笑道:“终久暖和不成的,我又想起来汤婆子还没拿来呢。”麝月道:“这难为你想着!他素日又不要汤婆子,咱们那熏笼上暖和,比不得那屋里炕冷,今儿可以不用。”宝玉笑道:“这个话,你们两个都在那上头睡了,我这外边没个人,我怪怕的,一夜也睡不着。”晴雯道:“我是在这里。麝月往他外边睡去。”说话之间,天已二更,麝月早已放下帘幔,移灯炷香,伏侍宝玉卧下,二人方睡。

第五十二回:

宝玉听了,转步也便同他往潇湘馆来。不但宝钗姊妹在此,且连邢岫烟也在那里,四人围坐在熏笼上叙家常。紫鹃倒坐在暖阁里,临窗作针黹。

宝玉回来,看晴雯吃了药。此夕宝玉便不命晴雯挪出暖阁来,自己便在晴雯外边。又命将熏笼抬至暖阁前,麝月便在薰笼上。一宿无话。至次日,天未明时,晴雯便叫醒麝月道:“你也该醒了,只是睡不够!你出去叫人给他预备茶水,我叫醒他就是了。”麝月忙披衣起来道:“咱们叫起他来,穿好衣裳,抬过这火箱去,再叫他们进来。老嬷嬷们已经说过,不叫他在这屋里,怕过了病气。如今他们见咱们挤在一处,又该唠叨了。”

目前这种熏床在中国北方已经比较少见了,只有在中国偏远的南方或可觅见其一丝踪影。从《红楼梦》一书中,无论是用于室内保温的暖阁,还是用于室内采暖的地炕,以及采暖用具“熏笼”,无一不闪烁着中国古代劳动人民的聪明才智。在当时生产力相对落后的情况下,中国古代的劳动人民用自己的才智,巧妙地解决了许多实际的问题,并且在这些巧妙的设计中,我们已经可以看出许多现代设计的萌芽。例如地炕的设计原理与当代流行的地采暖设计同出一辙,熏笼的作用和电热毯的效果一样。因此我们从中也看到了设计的传承关系和发展趋势。

3、大观园总说

《红楼梦》从第十六回就开始了大观园的建造,到第十七回建造完成。书中是这样详细描述的:

贾蓉先回说:“我父亲打发我来回叔叔:老爷们已经议定了,从东边一带,借着东府里花园起,转至北边,一共丈量准了,三里半大,可以盖造省亲别院了。”

次早贾琏起来,见过贾赦贾政,便往宁府中来,合同老管事的人等,并几位世交门下清客相公,审察两府地方,缮画省亲殿宇,一面察度办理人丁。自此后,各行匠役齐集,金银铜锡以及土木砖瓦之物,搬运移送不歇。先令匠人拆宁府会芳园墙垣楼阁,直接入荣府东大院中。荣府东边所有下人一带群房尽已拆去。当日宁荣二宅,虽有一小巷界断不通,然这小巷亦系私地,并非官道,故可以连属。会芳园本是从北拐角墙下引来一股活水,今亦无烦再引。【甲戌侧批:园中诸景,最要紧是水,亦必写明方妙。余最鄙近之修造园亭者,徒以顽石土堆为佳,不知引泉一道。甚至丹青,唯知乱作山石树木,不知画泉之法,亦是恨事。】其山石树木虽不敷用,贾赦住的乃是荣府旧园,其中竹树山石以及亭榭栏杆等物,皆可挪就前来。如此两处又甚近,凑来一处,省得许多财力,纵亦不敷,所添亦有限。全亏一个老明公号山子野者,一一筹画起造。

这段文字详细地介绍了大观园的园址的大小、在贾府中的方位和建造过程。

对于园址大小,以前有许多文章都做了详细的探讨,这里就不再深究。在许多观点中,笔者同意关于大观园面积的“三里半大”的描述是指大观园周边之总长代表面积的这一说法。当然小说创作不同于科学研究,著书者所思的“三里半”大也只是一个估计数,不可能极为精确,只是觉得“三里半大”大小的园子,安排那么多院落应该大小差不多了。不过就算是“三里半”周长的园子,比起当时许多私家园林来说,也应该算是巨型的了。

此外,按照书中对于大观园的描述,大观园不是超大而广阔无边的,园中诸景诸院“究竟只在一隅。然处理得巧妙,使人见其千邱万壑,恍然不知所穷。所谓会心处不在乎远。大抵一山一水,一木一石,全在人之穿插布置耳”(脂批)。另外还有一点值得注意的就是这里只说是“三里半”,而不是“三里”“四里”这样的整数。留出一个零数这样的一个小尾巴,似乎也是在暗示大观园的形状不是殿方完整的,而是如脂砚斋所评多出来一块的。

最后就是,对于大观园的方位按书中的描述应该是在宁、荣国府的后半部分,是充分利用荣国府的东大院和宁国府的会芳园的西半侧合并而成。计成《园冶》中写道:“旧园妙于翻建,自然古木繁花”。大观园的建造正是利用现状园林院落进行的一项改造工程。这样做的妙处是省时、省力,又可以充分利用现状条件,因地制宜,巧妙构思,因此可以说大观园的选址、建造的构思是十分巧妙、十分成功的。

下面我们就要根据上面分析的结果绘制出大观园的平面布局图来。

本文大观园平面图的布局不同于过去以往的大观园图,以往的大观园图都是根据一条脂批“想来此殿在园之正中。按园不是殿方之基,西北一带通贾母卧室后,可知西北一带是多宽出一带来的,诸钗始便于行也”,布置成西北多出一块的刀把形;而本文的大观园的布局则是基于对怡红院位置的分析,而布置成东南多出一块的形状,以体现脂批“怡红总一园”这一立意。

(这图太瞎了……还是看上面那张吧= =)

4、大观园建造前的贾府格局

曹雪芹在设计贾府和大观园时,并不是死板地按照现实生活中的场景来进行自然地描摹,而是根据创作的需要进行了适度的夸张。例如,对于荣国府,林黛玉进荣国府从西角门到贾母院门外将拐弯处,就走了一射之地,即两百多米;而我们知道目前北京保存的最大的王府之一恭王府的府邸部分,从正门走到底也才两百多米,可见在这里曹雪芹为了突出荣国府的“侯门深似海”的效果,而进行了有益的夸张。

另外根据书中的描述,宁荣两府府门之间的距离不到一射之地,而大观园的面积是周径“三里半大”。而这三里半大的大观园如果要是按比例放到这两府门之间不到二百米的宁荣二府之后,则实在是太大了,放不下。所以在创作本书中大观园时,笔者进行了整合,使大观园的园林更加集中紧凑,才勉强放下。

而对于从西角门到贾母院的这一射之地的距离和两府门之间不到一射之地的距离,则在图中完全按比例画出,这样所做出的图来,就明显地看出前宽后紧,不太合乎正常的比例,但正是这不太合乎比例的图,却直观真实地反映出著书者的夸张及创作意图。

贾府的总体构成比较简单,就是宁国府和荣国府。两府位于街的北侧,座北朝南开大门。两府相联,中有小巷隔断。宁国府在东,荣国府在西,二府之门相隔不远,不足一箭之地,即二百米左右。

大观园的建造是贾府院宇格局发生变化的一个转折点,所以我们先从大观园建造前的贾府格局分析起。宁公居长,宁国府是长门,但书中以荣国府为主,宁国府实为宾称。

第十一回:

【于是尤氏请了邢夫人,王夫人并他母亲都过会芳园去了……从里头绕进园子的便门来……但只见:黄花满地,白柳横坡。小桥通若耶之溪,曲径接天台之路。石中清流激湍,篱落飘香,树头红叶翩翻,疏林如画。西风乍紧,初罢莺啼,暖日当暄,又添蛩语。遥望东南,建几处依山之榭,纵观西北,结三间临水之轩。笙簧盈耳,别有幽情,罗绮穿林,倍添韵致……已来到了天香楼的后门……爷们才到凝曦轩,带了打十番的那里吃酒去了……大家才出园子来……到了尤氏上房坐下。】

虽是虚写会芳园,但又与后面的文字相照应。“若耶之溪”照应后面建大观园时从会芳园引的通外河之水,“三间临水之轩”照应“凝曦轩”,“依山之榭”照应“天香楼”、“登仙阁”等处,虚而不乱。

第十三回:

【一直到了宁国府前,只见府门洞开……另设一坛于天香楼上……然后停灵于会芳园中……一并停灵于会芳园中之登仙阁……让至逗蜂轩献茶……会芳园临街大门洞开……这里凤姐儿来至三间一所抱厦内坐了。】

会芳园有“临街大门”,直通宁荣街,此门应该与荣国府贾赦所居的荣府旧花园的“黑油大门”位置相仿。

从上面摘录的文字分析可知:宁国府分为府邸和花园两个部分,花园名“会芳园”。文中对各建筑院落均泛泛而谈,方位不详,只知道宁府花园(会芳园)中有建筑“天香楼”、“凝曦轩”、“登仙阁”、“逗蜂轩”等,并有溪流通过,可想是后面所提的引外河之活水,照应后面建大观园时,从会芳园的“北拐角墙下引来一股活水”。园中西北是水面,依水建轩,东南有假山,傍山建榭。

宁荣二府,以荣为主。曹雪芹对于荣府之房舍院落,叙述得最为清楚明白,使人如历其境,下面就是书中的描述。

第三回:

【只进了西边角门。那轿夫抬进去,走了一射之地,将转弯时,便歇下退出去了……众婆子步下围随至一垂花门前落下。两边是抄手游廊,当中是穿堂,当地放着一个紫檀架子大理石的大插屏。转过插屏,小小的三间厅,厅后就是后面的正房大院。正面五间上房,皆雕梁画栋,两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉,画眉等鸟雀(贾母院)……(从贾母院出来)亦出了西角门,往东过荣府正门,便入一黑油大门中,至仪门前方下来(进入贾赦院中)……(从贾赦院中出来)一时黛玉进了荣府,下了车。众嬷嬷引着,便往东转弯,穿过一个东西的穿堂,向南大厅之后,仪门内大院落,上面五间大正房,两边厢房鹿顶耳房钻山,四通八达,轩昂壮丽,比贾母处不同。黛玉便知这方是正经正内室,一条大甬路,直接出大门的。进入堂屋中(到正院)……原来王夫人时常居坐宴息,亦不在这正室,只在这正室东边的三间耳房内。于是老嬷嬷引黛玉进东房门来(到正院耳房) ……老嬷嬷听了,于是又引黛玉出来,到了东廊三间小正房内(到王夫人院)……王夫人忙携黛玉从后房门由后廊往西,出了角门,是一条南北宽夹道。南边是倒座三间小小的抱厦厅,北边立着一个粉油大影壁,后有一半大门,小小一所房室(凤姐院)……王夫人遂携黛玉穿过一个东西穿堂,便是贾母的后院了。】

顺着林黛玉这一连串的行进路线,可知她先到荣府西路贾母院,又到东路贾赦院,此院无内部通道,要从宁荣街进去,然后再到中路正院,再到紧邻正院的东面的王夫人院,最后由王夫人院后面回到贾母院的后院。

贾母院建筑的构成是典型的北京四合院的建筑格局,中轴线上的建筑一路从南到北是垂花门、穿堂、小小的三间厅、正面五间上房。这里主要要讨论的是“一条南北宽夹道”的理解,这个词可以有两种解释,一种是“南北的宽夹道”,即南北走向的宽的夹道;另一种理解是“南北宽的夹道”,即是南北方向上宽的夹道。

笔者认为书中所指“南北宽夹道”应该是第二种解释较为合理。理由是:

第一,如果是南北走向的夹道,那么在这夹道的南端有倒座抱厦厅,北段又是影壁的建筑布局是很奇怪的,从后面第六回可以看出实际上倒座抱厦厅和影壁是挨得很近的。因此我们可以这么理解,之所以凤姐院门前出现影壁,实际上是为了挡住对面倒座的抱厦厅的门。在中国古代建筑布局中,大部分院门是布置在走道的南北两侧,所以这种南北走向的夹道两端是很难布局的;

第二,书中人物在荣府后面的走向大部分是东西走向的,因此作者既然点出这一夹道,可见应该是一条十分重要的交通枢纽,通过这两点的分析,这条“南北宽夹道”应该理解为“南北方向宽的一条东西走向的夹道”为宜。

其中有一个值得注意的地方就是在荣国府中路正院与后面辅院之间隔着这条横街——“南北宽夹道”,这一横街把贾母后院、王夫人后院、凤姐院给连接起来。这条横街的位置十分像宫殿之中前朝、后寝之间用以分隔的“永巷”,但这种“永巷”是宫廷专用,包括王府在内都不允许出现这种封闭的横巷。但《红楼梦》却运用了这么一条横巷作为贾府后宅的主要交通枢纽,从这一点可以看出,《红楼梦》建筑群的构思是集合了当时建筑群布局多方面特点甚至皇宫的某些特点而完成的。

第四回:

【咱们东北角上梨香院一所十来间房……从此后薛家母子就在梨香院住了。原来这梨香院即当日荣公暮年养静之所,小小巧巧,约有十余间房屋,前厅后舍俱全。另有一门通街,薛蟠家人就走此门出入。西南有一角门,通一夹道,出夹道便是王夫人正房的东边了。】

可知梨香院在荣国府的东北角。它与王夫人院的联系靠一南北走向的夹道。梨香院出口在西南角,王夫人院出口在东。并且梨香院有门可以直接通后街。

第六回:

【于是刘姥姥带他进城,找至宁荣街。来至荣府大门石狮子前……从这边绕到后街上后门上去问就是了……绕到后门上……跳蹿蹿的引着刘姥姥进了后门,至一院墙边(周瑞院)……逶迤往贾琏的住处来。先到了倒厅,周瑞家的将刘姥姥安插在那里略等一等。自己先过了影壁,进了院门(凤姐院)……仍从后门去了。】

从荣府的后街进后门可以到凤姐院门前,并且贾府的仆役都集中在后门一带。“倒厅”应该是前面所指的“倒座三间小小的抱厦厅”,从周瑞家的一连串动作可知“倒厅”与凤姐院相距很近。

第七回:

【谁知王夫人不在上房……周瑞家的听说,便转出东角门至东院,往梨香院来。刚至院门前(进梨香院)……一时间周瑞家的携花至王夫人正房后头来。原来近日贾母说孙女儿们太多了,一处挤着倒不方便,只留宝玉黛玉二人这边解闷,却将迎,探,惜三人移到王夫人这边房后三间小抱厦内居住,令李纨陪伴照管……便往凤姐儿处来。穿夹道从李纨后窗下过,隔着玻璃窗户,见李纨在炕上歪着睡觉呢,遂越过西花墙,出西角门进入凤姐院中……周瑞家的这才往贾母这边来。穿过了穿堂……便到黛玉房中去了。谁知此时黛玉不在自己房中,却在宝玉房中大家解九连环顽呢。】

这一回通过周瑞家的行走路线把王夫人院与梨香院、贾母院之间的交通联系点明了。

第八回:

【若从上房后角门过去,又恐遇见别事缠绕,再或可巧遇见他父亲,更为不妥,宁可绕远路罢了。当下众嬷嬷丫鬟伺候他换衣服,见他不换,仍出二门去了,众嬷嬷丫鬟只得跟随出来,还只当他去那府中看戏。谁知到穿堂,便向东向北绕厅后而去……“老爷在梦坡斋小书房里歇中觉呢,不妨事的。”一面说,一面走了。说的宝玉也笑了。于是转弯向北奔梨香院来。可巧银库房的总领名唤吴新登与仓上的头目名戴良,还有几个管事的头目,共有七个人,从帐房里出来……】

从这一段文字可以看出,除了上面所述的从贾母后院到王夫人院,再到梨香院的这条交通流线之外,还有一条从中路正院走,再往东再向北的路线,可以绕过王夫人院到梨香院。是一条绕远路的路线。

第十二回:

【悄悄的在西边穿堂儿等我……我把上夜的小厮们都放了假,两边门一关……趁掩门时,钻入穿堂。果见漆黑无一人,往贾母那边去的门户已倒锁,只有向东的门未关。贾瑞侧耳听着,半日不见人来,忽听咯噔一声,东边的门也倒关了……此时要求出去亦不能够,南北皆是大房墙,要跳亦无攀援。这屋内又是过门风,空落落……只见一个老婆子先将东门开了,进去叫西门……贾瑞瞅他背着脸,一溜烟抱着肩跑了出来,幸而天气尚早,人都未起,从后门一径跑回家去……你在我这房后小过道子里那间空屋里等我……方溜进荣府,直往那夹道中屋子里来等着……老太太那边的门早已关了,老爷正在厅上看南京的东西,那一条路定难过去,如今只好走后门……出至院外,摸着大台矶底下……三步两步从后门跑到家里。】

从这节中可知从荣国府的后门可以通过一条后面的夹道到贾母后院的东西向穿堂,而从贾母后院到前面出荣府只有两条路线:一条是从贾母院走,另一条是从中路正院走。从这一现象可知,贾母院、王夫人院与中路正院之间是紧挨着的,并没有夹道。即所谓的“僻弄”。

这段文字中较难理解的是“东边的门”和“西边的门”,这两个门从这段文字中看并非指一个夹道中的“东角门”和“西角门”。笔者认为这里所指应为贾母后院中的东西穿堂的东槅扇门和西槅扇门。根据建筑的做法,穿堂中间的一间因为作为人员穿行的通道,是不设墙的,而是在两边设门。从文中的描述中看,贾瑞到“穿堂”处,进穿堂,摇西边的槅扇门,已经关了,于是就躲进穿堂中,这时穿堂东面的槅扇门也从外面倒锁,这样一来贾瑞就被关死在穿堂中,这样的理解应该是比较合理的,如果不是这样,贾瑞完全可以从他进荣府的那条后夹道从后门逃走。

第十四回:

【是为宝玉外书房完竣】

宝玉外书房就是后面提到的“绮霰斋书房”,前后照应,一丝不差。

第十六回:

【启中门跪接……走至厅上……在大堂廊下伫立……忽见茗烟在二门照壁前探头缩脑……车犹未备,急的满厅乱转。】

茗烟所在的“二门照壁”应该是凤姐院的常说的“二门”,即“半大门”前的照壁。从后文可知宝黛后来移居到贾母后院居住,通过后院的东西穿堂可以看见“南北宽夹道”中的照壁。此时宝玉早上刚起来出到院中,正好可以透过东西穿堂看见在凤姐院的“二门”照壁前做手势的茗烟,真是一笔不错!

通过对上面各段的分析,关于荣国府内各院落的关系可以总结为:荣国府的院落主要是四路,中间一路是荣府正院,其西路是贾母院,其东路紧邻是王夫人院,这个院是带有东跨院的,荣国府最东边一路就是荣府的旧花园,目前是贾赦居住,凤姐院在贾母院后院旁。

主要的交通枢纽有两个:一个是位于贾母院后院和王夫人院后院之间的“南北宽夹道”。这条夹道联系着《红楼梦》中的三个重要人物,贾母、王夫人、凤姐;另一条是位于王夫人东跨院与梨香院之间的一条南北走向的夹道,联系着王夫人和薛姨妈。《红楼梦》中的人物主要就是在这两条路线上走动,到达各院的。

贾府的第宅规模格局与清代曼殊震钧《天咫偶闻》中卷十所载的北京大型府第并无二致。这里特别要提出的是贾母院的布局体现出典型的北京四合院的布局方式,垂花门、抄手游廊、穿堂、厅、厢房、耳房、正房,一应俱全。可证贾府房式完全是明清北京大型府邸的格局。

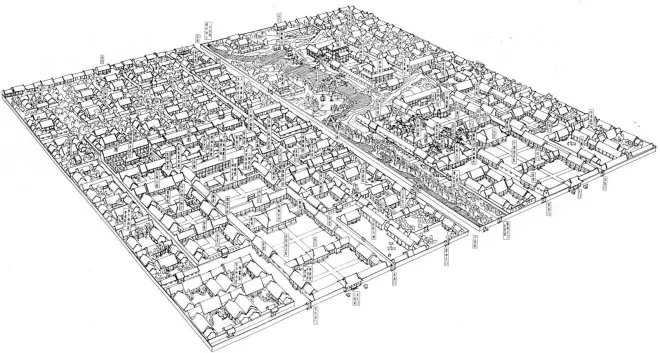

下面根据院落关系设计出建筑总平面图。

在此图的设计的过程中,笔者运用中国著名古建筑专家傅熙年院士在《中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究》一书中,所发现和论证的中国古代建筑群布局方法,参考清代北京现存的著名王府和名宦府宅设计而成。其中傅院士在书中研究清代王府平面布局的特点时一个重要的发现就是“清代王府的院落和建筑布局都是以方三丈的网格为基准进行布局的”,因此本文贾府的平面布局就是用“方三丈网格”法进行设计。

……这是成品图

5、建大观园后的贾府布局

从第十六回开始,为迎接元春省亲,贾府进行了一项重要的改造工程。大观园的建造使得贾府的建筑格局发生了一些变化,此外从第十六回至第八十回,宁荣二府中还有一些新的建筑信息点出现。

一、宁国府院落布局

宁国府在经历了大观园的建造之后,除了一部分会芳园归入大观园之外,其余的部分并未发生变化。在这第十六回至第八十回中,又有新的院落出现,这就是在第五十四回中着重写出的是宁国府中的贾氏宗祠。

第五十三回:

【且说贾珍那边,开了宗祠,着人打扫,收拾供器,请神主,又打扫上房,以备悬供遗真影像……宁国府从大门,仪门,大厅,暖阁,内厅,内三门,内仪门并内塞门,直到正堂,一路正门大开……便到宁国府暖阁下轿……皆在宁府门前排班伺侯,然后引入宗祠。且说宝琴是初次,一面细细留神打谅这宗祠,原来宁府西边另一个院子,黑油栅栏内五间大门,上悬一块匾,写着是“贾氏宗祠”四个字……进入院中,白石甬路,两边皆是苍松翠柏。月台上设着青绿古铜鼎彝等器。抱厦前上面悬一九龙金匾……五间正殿前悬一闹龙填青匾……众人围随着贾母至正堂上……贾荇贾芷等从内仪门挨次列站,直到正堂廊下。槛外方是贾敬贾赦,槛内是各女眷。众家人小厮皆在仪门之外……将五间大厅,三间抱厦,内外廊檐,阶上阶下两丹墀内,花团锦簇,塞的无一隙空地。鸦雀无闻……尤氏上房早已袭地铺满红毡……一面走出来至暖阁前上了轿。尤氏等闪过屏风,小厮们才领轿夫,请了轿出大门。尤氏亦随邢夫人等同至荣府。】

第五十四回:

【又过宁府行礼,伺候掩了宗祠,收过影像。】

书中点出宁国府西路有一所院落是“贾氏宗祠”。这里主要讨论贾母祭祖时的“正堂”是否在贾氏宗祠之内。笔者认为不在贾氏宗祠之内,而是宁国府的正堂,理由有二:

首先,在封建社会女人无权进入宗祠,所以在贾氏宗祠中祭祀这一节,我们所看到的都是男人在祭拜。女人祭祀只能在宁国府正堂举行,因为此系内室。其次从字面上看:“开了宗祠,着人打扫”“又打扫上房,以备悬供遗真影像”“宁府中宗祠祖先堂两处”很明显是在说两个地方。所以说贾母祭祖时的“正堂“应为宁国府正堂。

“便至宁府中宗祠祖先堂两处行毕礼,出至月台上,又朝上遥拜过贾母,贾政,王夫人等。一顺到尤氏上房”——从这句话可以看出宗祠和祖先堂是两个地方。

第七十五回:

【因此在天香楼下箭道内立了鹄子……就在会芳园丛绿堂中,屏开孔雀,褥设芙蓉……这墙四面皆无下人的房子,况且那边又紧靠着祠堂。】

从这几句话看,建大观园时宁府的会芳园并未全拆除,“天香楼”还在。“丛绿堂”应该紧贴宗祠后面。

此外书中写到“宁国府从大门,仪门,大厅,暖阁,内厅,内三门,内仪门并内塞门,直到正堂,一路正门大开”。曹雪芹意在渲染宁国府的广宇重门,庭院深邃,但实际上建筑布局不会这样一连串从南到北地布置。笔者认为这句话实际上是表现了三个进深的院落:

第一进院落是从“大门”到“仪门”;

第二进院落是从“仪门”到“内三门”,这一进院落中有大厅,及其大厅中的暖阁和后面的内厅;

第三进院落就是从“内三门”到“正堂”,其中“内三门”实际上应该就是“内仪门并内塞门”的组合,“内塞门”可以理解为“内仪门”即垂花门的一道屏门,较合当时建筑的做法。五十二回麝月有一句话道:“嫂子原也不得在老太太,太太跟前当些体统差事,成年家只在三门外头混,怪不得不知我们里头的规矩。”这里的“三门”就应该是“大门”“仪门”“内仪门”,所以可知宁荣府中路正院应该是三层院落。

二、荣国府院落布局

荣国府除了大观园和贾母新盖的大花厅,其余均无什么变化。

宝玉自去黛玉房中来看视……只听宝玉房中一片声嚷,吵闹起来。(第十九回)

忽听他房中嚷起来……可巧凤姐正在上房算完输赢帐,听得后面声嚷(二十回)

正闹着,贾母遣人来叫他吃饭,方往前边来,胡乱吃了半碗,仍回自己房中(二十一回)

刚至穿堂门前,只见袭人倚门立在那里(二十三回)

从这散落在好几回中的文字看,第七回迎、探、惜移居到王夫人后院,宝黛也重新安排了住处,即分房而居,但究竟住在了哪里?书中并未交代,但从文字上分析,此新的住处应该是在贾母后院中后罩房内。

贾琏只得搬出外书房来斋戒……今闻贾琏挪在外书房来(二十一回)

可知书中男主子多有内外书房,供其读书。

那粗俗过露的,都藏在外面书房里(二十三回)

明儿你到书房里来……因昨日见了宝玉,叫他到外书房等着,贾芸吃了饭便又进来,到贾母那边仪门外绮霰斋书房里来……贾芸喜不自禁,来至绮霰斋打听宝玉(二十四回)

贾母的仪门就是“二门”,就是垂花门,宝玉的外书房绮霰斋书房在贾母的二门外。

翻身走到银库上,交与收牌票的,领了银子(二十四回)

荣府有银库,位置不详。

宝玉吃了茶,便出来,一直往西院来。可巧走到凤姐儿院门前,只见凤姐蹬着门槛子拿耳挖子剔牙,看着十来个小厮们挪花盆呢……自己便往书房里来。焙茗一直到了二门前等人……说着一径往东边二门前来。可巧门上小厮在甬路底下踢球……回到书房里(第二十八回)

宝玉从王夫人院出来,进“南北宽夹道”由东向西走,经过凤姐院,进贾母院,出贾母院二门到自己外书房。焙茗到的东边二门应是王夫人院二门,让里面的婆子从王夫人院后院的通大观园的角门到怡红院去取衣服。笔笔照应。

从贾母这里出来,往西走了穿堂,便是凤姐的院落。到他们院门前,只见院门掩着。知道凤姐素日的规矩,每到天热,午间要歇一个时辰的,进去不便,遂进角门,来到王夫人上房内……你往东小院子里拿环哥儿同彩云去(第三十回)

这里有一歧义,就是“往西走了穿堂”,此在后面再讨论。从这一段可知凤姐院开门在“南北宽夹道”上。王夫人院的东侧是赵姨娘住的“东小院”。

刚才打水的人在那东南角上井里打水(第三十二回)

信步来至厅上。刚转过屏门……急走出来看时,却是忠顺府长史官,忙接进厅上坐了献茶……只因从那井边一过,那井里淹死了一个丫头……一面说一面便往里边书房里去……正在厅上干转……忙忙赶往书房中来(第三十三回)

可知荣国府的东南角有水井,应与下文马棚处相近,利于饮马。贾政除有外书房外,还有内书房。

薛姨妈母女两个与林黛玉等正在王夫人房里大家吃东西呢……说毕半日,凤姐见无话,便转身出来。刚至廊檐上……跐着那角门的门槛子(第三十六回)

凤姐从王夫人房中出来,跐着的角门应该是王夫人后院的西角门,此门通“南北宽夹道”,可到凤姐院。

南院马棚里走了水……只见东南上火光犹亮(第三十九回)

荣国府中东南部有马棚。

老婆子回说在新盖的大花厅上……一径往花厅来,耳内早已隐隐闻得歌管之声。刚至穿堂那边,只见玉钏儿独坐在廊檐下垂泪……宝玉忙进厅里(第四十三回)

凤姐儿瞅人不防,便出了席,往房门后檐下走来……才至穿廊下,只见他房里的一个小丫头正在那里站着……忙和平儿进了穿堂,叫那小丫头子也进来,把槅扇关了……忙立起来一径来家。刚至院门,只见又有一个小丫头在门前探头儿(第四十四回)

这个新盖的大花厅位置不详,从宝玉和凤姐的一连串的行动路线看,此花厅应该在贾母后院的后面,宝玉到的穿堂与凤姐、平儿审讯小丫环进的穿堂应该就是贾母后院中的“东西穿堂”。

咱们打这角门走罢,省得到了老爷的书房门口又下来……书房天天锁着的……周瑞钱启便一直出角门来……于是出了角门,门外又有李贵等六人的小厮并几个马夫,早预备下十来匹马专候。一出了角门(第五十二回)

从这段看贾政的外书房应该在荣国府中路正院的大厅的南部。

从李氏起,一一挨着,长的房中到过。复出二门,至李,赵,张,王四个奶妈家让了一回,方进来。虽众人要行礼,也不曾受。(第六十二回)

可知贾母二门外也是众仆役的居所。

一日,宝玉因各处游的烦腻,便想起《牡丹亭》曲来,自己看了两遍,犹不惬怀,因闻得梨香院的十二个女孩子中有小旦龄官最是唱的好,因着意出角门来找时,只见宝官玉官都在院内(第三十六回)

既是他们演,何不叫他们进来演习。他们也逛一逛,咱们可又乐了(第四十回)

讨了梨香院停放五日,挪到铁槛寺去,王夫人依允。贾琏忙命人去开了梨香院的门,收拾出正房来停灵。贾琏嫌后门出灵不象,便对着梨香院的正墙上通街现开了一个大门……从内子墙一带抬往梨香院来……又向南指大观园的界墙(第六十九回)

从这些文字可以看出,在建大观园时,梨香院并未圈在大观园里面,而是在大观园北側,有界墙隔断。

从上面摘录的第十七回到八十回的关于荣国府的文字看:在贾府建大观园后,荣国府新出现的建筑是贾母的新盖的大花厅,根据前面的分析,此花厅应在贾母院之后。其余各处均是照应前面写来,文中前后照应,一笔不乱,一丝不差,确实令人惊叹。

6、行走路线

在《红楼梦》的故事中,穿插着几条令人印象深刻的行走路线,下面几张图,可以让我们对这些路线有一个更直观的印象。

一、林黛玉进贾府的路线、周瑞家的送宫花的路线、宝玉探宝钗的路线

二、荣国府归省庆元宵路线、宁国府除夕祭宗祠路线

三:跟贾珍、贾政、宝玉一行人畅游大观园。

四、抄检大观园,混乱心惊的一路。

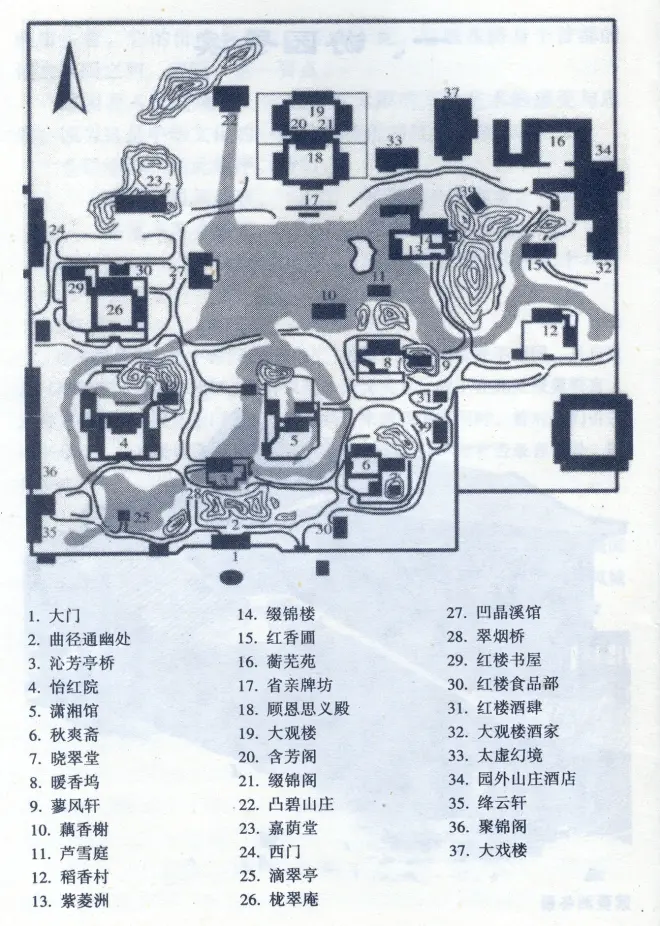

7、诸家大观园图一览

描绘《红楼梦》中建筑的图样早已有之,但都不能做到100%准确。

关于贾府及大观园的想象图众多,已知最早的图样,是清嘉庆年间丁丑憓红楼刊本《痴人说梦》中所附的贾府院宇布局图。上世纪八十年代初,人们根据对小说文本的理解,在北京、上海两地相继建造了两座风格迥异的大观园,然而按原著细校起来,皆有谬误。

此后,表现《红楼梦》中贾府的布局图时有出现。这些图如果分类的话可以分为三大类:

第一类是只表现荣国府的院宇布局的图纸,此图有周汝昌先生于《红楼梦新证》中所附的《荣国府院宇示意图》;

第二类是单表现大观园的平面布局图。这方面图纸较多,有杨乃济、戴志昂先生的大观园模型图、徐恭时先生的“红楼梦大观园平面示意新图”、葛真先生的大观园平面示意图、伯齐绘制的大观园图和张良皋先生的“大观园匠人图样意象”;

第三类图是表现贾府在大观园建成后的总体布局图。这类图纸较少,有宋鸿文先生绘制的大观园贾府院宇布局图和孟庆田先生绘制的大观园贾府建筑平面图及鸟瞰图及台湾关华山先生的《红楼梦中的建筑研究》。

虽然这些臆想复原图,各式各样,异彩纷呈,但是如果把这些形式各异的大观园及贾府图汇集起来加以分析比较,我们还是可以找出一些规律性问题的。首先原著中对于贾府及大观园中各院落的描绘可谓十分详细深入,丝毫不乱,因此反映在这些布局图就有许多相同的地方,如对于荣国府来说,贾母院在西路,贾赦院在东路,正院居中,凤姐院在后面,这一关系在各图中均相同;宁国府中尤氏等院在东路,贾氏宗祠在西路,会芳园在紧西路与荣国府相近,这在各图中也是相同的。

而对于大观园中各院落的布局,除了一些探佚派根据文中一些蛛丝马迹,故意东西颠倒外,细看各图实际上也是大同小异。大观园中轴线上一路从南到北是,正园门、翠幛大假山、沁芳亭桥、玉石牌坊、省亲别墅;这条轴线的东半区从南到北有怡红院、嘉荫堂等祭月赏月建筑群、佛寺道院建筑群(含栊翠庵)、沁芳闸桥等;这条轴线的西半区是红楼诸钗的居住区,有潇湘馆、紫菱洲(缀锦楼)、秋爽斋、稻香村、暖香坞、蘅芜苑、植物园景区(含红香圃、榆荫堂),其中滴翠亭在潇湘馆附近,藕香榭在暖香坞蓼风轩附近,芦雪庵与藕香榭相通。大观园正园门附近还有花厅(议事厅)和茶房。

因此我们可以说,正是因为曹公在书中的细腻准确的描述,使我们不难想象出大观园和贾府的布局图,但是细看这些图,还是存在几个争议点需要探讨,这也是本文写作和制图的目的所在。

在荣国府的布局图中主要的问题集中在“南北宽夹道”的布置、王夫人院是否是荣国府正院、薛家后来的“东北上一所幽静房舍”的位置这三个问题上,也就是说,正确解决这三个问题,荣国府的布局也就基本上画对了;对于大观园主要解决的问题是迎春的缀锦楼所处的紫菱洲的位置、大观园中诸钗的院落与大观园水系的关系、怡红院与大观园正园门的关系这三个问题上,如果这三个问题能够通过深入理解原著从而获得解决,那么大观园的平面布局图也就基本上画对了,而剩下的就是设计的问题了。

这里特别要提的是著名红学家周汝昌在《北京大观园》一书中的一段话,这段话点出了周老在漫长的红学研究生涯中对于大观园理解的真知灼见,这段话就是“大观园全部的主脉与'灵魂’是一条蜿若游龙的'沁芳溪’。亭、桥、泉、闸,皆以此二字为名,可为明证。一切景观,依溪为境。”“大观园的一切池、台、馆、泉、石、林、塘,皆以沁芳溪为大脉络而盘旋布置。”这段话点出了大观园布局的关键。

为了方便读者阅读,现将诸家图纸缩小附于上面,仅供参考比较,详细图纸请阅原文。

8、一些常见疑问

一、奇怪的贾赦院

历来读《红楼梦》的人,无不对贾赦在荣国府的地位感到奇怪。贾赦、贾政兄弟二人,贾赦是长子,又“袭了官”;而贾政是次子,只是蒙皇恩“额外赐了个主事之衔”。应该说贾赦的地位要比贾政高,但荣国府正府却是由贾政住着,贾赦只住在别府另院。

《红楼梦》的读者都知道贾赦院在荣国府的东部,按书中的描述是荣国府旧花园隔断过来的。荣国府中赦、政是分开住的,贾政住荣国府正府,贾赦住偏府,贾母也只跟着贾政住,到贾赦院去都要进出荣国府还要坐车,邢夫人、凤姐等往来要坐车从大街上过,可见里面并不相通。但奇怪的是,既然它是荣府的一部分,为什么它内部不和荣国府相通,黛玉、宝玉、贾琏等探望贾赦都要先出荣府,到荣宁街,再进贾赦院,兜这么一个大圈子,这不是很奇怪?难怪清代就有人认为贾赦院是在荣国府外的别院。

但我们看小说可知,贾赦院确实是在荣国府内,是荣国府的一部分,只是用界断墙界断了。第七十一回中贾赦那边的下人指着界断墙大骂王夫人那边,书中写道:“如今听了周瑞家的捆了他亲家,越发火上浇油,仗着酒兴,指着隔断的墙大骂了一阵,便走上来求邢夫人,说他亲家并没什么不是……”可见贾赦与王夫人那边是相挨着的。

对于这一奇怪的现象,就有了两种说法:

1、认为贾赦不是贾母亲生的,是庶出或私生子,所以不讨贾母喜欢,连住所都从荣府中隔断出去。

2、认为贾赦是曹公后加进去的人物,以此来跟贾政对比,所以造成贾赦奇怪的住所布局。

我们先来看看第一种说法。周汝昌在其《红楼梦新证》中,对贾赦的奇怪地位作过一番曲折的解释。周汝昌认为贾赦贾政都不是贾母和贾代善的亲儿子,而是代善之弟的儿子,是代善的侄子。代善将贾政过继为自己的儿子,而贾赦则连过继儿子也不是。

然而,曹雪芹为何在《红楼梦》中将贾赦贾政都写作亲儿子呢?《红楼梦》中的原话是这样的:“荣公死后,长子贾代善袭了官,娶的也是金陵世勋史侯家的小姐为妻,生了两个儿子:长子贾赦,次子贾政。”这又明明白白说贾赦贾政是代善的亲儿子呀!

周汝昌认为曹雪芹之所以这样写是有其“不得已的苦衷的”:“贾赦和贾政本是同生,都是代善之弟的嫡子,而一个出继于贾母系下,若分叙为两支,把贾赦直写成侄子,倒不要紧,但那样就势必得说成'代善只生了一子’而把贾赦贾政的同生关系分拆开来;这样表面似合,但实际上恐怕不如此清楚简单,心安理得。而且如此一来,也是必得连带地提起贾赦这一支,即是说,非叙他的父母、祖父母不可,那么,必须追叙'荣国公’的次子,这里面便麻烦大了!……这些极其复杂而微妙的关系,大约使得曹雪芹在运用素材和艺术创造之间发生了困难,因此才不得已想出这个变通的办法来,干脆把贾赦这一支,都挪到贾母系下来,混二支而充一支。”(《红楼梦新证》第二章,第三节)

周汝昌通过这样曲折的解释,对贾赦的奇特地位作了说明,认为贾赦只是贾母和代善的侄子,自然不能住在荣国府。

但是周汝昌的解释本身存在很多疏漏之处,其中最大的疏漏就是“袭官”问题。如果贾赦是侄子,贾政是儿子的话,那么袭官的就应当是贾政而不是贾赦。这道理很明显,如果代善没有儿子,那么他过继儿子最大的目的就是为了承宗祠,但现在书中明明是贾赦袭官,所以贾赦贾政二人不可能是代善的侄子或过继儿子,只能是其亲儿子。更何况书中明说代善“生了两个儿子”,这一点不能毫无根据的否定。

其实,解释贾赦在荣国府的奇怪地位,不必绕这么大的弯子。有一种更简单也更合理的解释,那就是:贾赦贾政当然是代善的亲生儿子,但只贾政是贾母所生,是嫡子,贾赦是代善之妾所生,是庶出。这样荣公代善去世后,因为贾母仍在,所以荣国府仍由贾母居住,贾政因为是贾母亲生,是嫡子,所以跟着贾母住在荣国府正府,而贾赦虽然是长子,袭着官,但因为是庶出,也因为贾母“偏心”(至少从贾母和贾赦的关系上来看,贾赦这样认为),所以别院另住。

贾赦在荣府中的庶出地位,书中本有暗示。第七十五回,宁荣二府赏中秋家宴玩击鼓传花的游戏,贾环得花后,步宝玉之后也做了一首诗,贾政看了不悦,这时:

贾赦乃要诗瞧了一遍,连声赞好,道:“这诗据我看甚是有骨气。想来咱们这样人家,原不比那起寒酸,定要'雪窗荧火’,一日蟾宫折桂,方得扬眉吐气。咱们的子弟都原该读些书,不过比别人略明白些,可以做得官时就跑不了一个官的。何必多费了工夫,反弄出书呆子来。所以我爱他这诗,竟不失咱们侯门的气概。”因回头吩咐人去取了自己的许多玩物来赏赐与他。因又拍着贾环的头,笑道:“以后就这么做去,方是咱们的口气,将来这世袭的前程定跑不了你袭呢。”(第七十五回)

这段文字至少透漏了三个方面的意思:

第一,贾赦在这里忽然对贾环大加赞赏,固然属气味相投,但主要还是因为他二人身份、地位相似的缘故。我们知道贾环是庶出,正因为贾赦也是庶出,所以他才借评价一首诗的机会对这个弟弟的儿子大加赞赏。贾赦对贾环的称赞,实际上是自赞,否则的话,从来不谈什么诗的贾赦忽然对侄子的一首诗发生了兴趣,岂不奇怪!

第二,我们要注意到贾赦的这一句话:“咱们的子弟都原该读些书,不过比别人略明白些,可以做得官时就跑不了一个官的。何必多费了工夫,反弄出书呆子来。”这一句话是有所指的,它指的是谁呢?谁是“书呆子”呢?我们应该记得第二回冷子兴的话:“次子贾政,自幼酷喜读书,祖父最疼”。可见贾赦的这几句话实际上是指向贾政的,再联系本回上面贾赦借讲笑话的机会抱怨贾母偏心一事,可知这里贾赦表达的是对作为嫡子的贾政和贾母偏向贾政的不满。

第三,在中国古代宗法制度上,虽然有“立嫡不立长”的原则规定,但具体来看也不是不能变通。所以在这里贾赦才对贾环说:“将来这世袭的前程定跑不了你袭”的话,而书中实际上也是庶出的贾赦“袭了官”,贾赦此话暗含了向贾母及贾政挑衅的意味:“我是庶出又怎么样,这世袭的前程还不是归了我!”

总之,从七十五回这一大段文字可以看出贾赦在荣国府内的庶出地位,而贾赦在书中的各种奇特之处,也可以由贾赦是庶出这一点来做解释!

下面来看第二种说法,这种说法的代表是张爱玲女士在《红楼梦魇》中谈到的。张爱玲认为“贾赦”即“假设”,是作者后来添加进去的,所以他住的不是“正室”,如同他在书中的地位。张爱玲从创作的角度指出宁府和贾赦一支都非初稿所有,是后来才添上的。据张爱玲考证,曹公最开始写时,没有贾赦,也没有宁国府,贾琏就是贾政的一个堂侄。好多人物都是在十年的删改中添加删改的,所以造成了这种怪现象。

著名红学家杜春耕在其书中也认为,荣宁两府及贾赦府并不是在同一时间写定的,就是《红楼梦》成书的“一稿多改说”。所以我们认为,《红楼梦》的成书是“二书合成说”,当然“二书合成”这一工作包括“二次创作”和“多次改稿”,所以贾赦院改来改去也就成了这种奇怪的情况了。

总之,贾赦的住处确实很奇怪。统观《红楼梦》全书,我们可以发现红楼梦中许多地方都是两两成对,其中有不同类型的对比,如林黛玉和薛宝钗,袭人和晴雯的相互映衬;也有正反对比着写,例如贾宝玉和贾环的对比,正面人物风雅俊俏,知书达理,反面人物形容萎祟,贪淫好色。

贾赦与贾政也是正反对比,贾赦贪淫好色,贾政好书敬儒,所以象贾政正统人物当然要处于荣府的正统地位。象贾赦这样的酒色之徒,一味高乐,不求上进,只好女色之流,只能住在供人享乐游玩的花园之中了。既然贾赦住的是荣国府的旧花园,按中国古典建筑设计的常理,这个花园应该与府邸部分有内门相通,以便于府内的人游玩,不必兜个大圈子从外街进入。象宁国府的会芳园,里面就有“便门”通之,凤姐就是从此门进的会芳园。

就算贾赦不是贾母的儿子,是私生子,庶出,过继的,被排挤得只能住到荣府旧花园里,那也应该用内门与府邸部分相通,便于内眷仆役往来,不必兜个大圈子从外街进入,每天都抛头露面,既麻烦又不成体统。连贾琏去拜见其父母,也要出荣府从宁荣街进入,这不是很费周折?

但是对于贾赦的住处,从书中的方位描述来说应该是很清楚的,只是情况不合理。纵观上述两个理由,只能认为在贾赦的住处的设计上原著确实有着疏漏,不过也可能著书者是有意为之,另有深意,只是我们暂时还不理解,这中间隐藏的秘密还有待我们去揭开!

二、大观园的水系

大观园的水系实际上是比较简单的。从第十七回贾珍的叙述中已经点明:“原从那闸起流至那洞口,从东北山坳里引到那村庄里,又开一道岔口,引到西南上,共总流到这里,仍旧合在一处,从那墙下出去。”

这段话可以解为大观园的水源头是从会芳园的北拐角墙下引来一股活水,引到大观园东北角的沁芳闸桥处,通过闸口提高水位,然后水再从东北向西流,流过萝港石洞,再流到稻香村,在稻香村处分出一股水流,这股支流流到西南方向。最后主流与支流在怡红院的后院处汇合成一股水流,从怡红院附近的大观园院墙处流出去,这就是大观园水系的总体情况。

总观前八十回,并未见有中心大湖式的水系布置,所见只有“清溪”、“河”、“池”等语,可知大观园中并没有巨大的水面,只有小小的河流经过。河流在流经过程中,河面时宽时窄,形成不同的水池。园中建筑不少是依河临池而建,如紫菱洲、秋爽斋临水而建,滴翠亭、藕香榭建在水池中,不一而足。

大观园的水系可用下面的简图示意:

三、大观园正门

大观园有五间正园门,此门设计清新典雅,不落俗套。正园门是直接与外界有联系的,何以见得?文中第十八回贾妃省亲,到大观园开宴后直接就从大观园上舆而去;第七十一回,贾母八旬之庆,各太妃来祝寿,入园游玩,均是贾母等送到园门后坐轿而去,并没有穿越荣国府。

大观园在荣国府北侧,因此大观园正门应在大观园的南侧,这是无疑的。那么这个正园门不可能直通后街,只能与宁荣府之间的小巷相通才能不穿府邸与外界有联系。因此大观园的正园门是与小巷相通的。

建筑篇完...