正本清源!淮扬菜又称维扬菜,取名自扬州古名淮扬府,别称维扬府

导言:

淮扬菜又名维扬菜、扬州菜。与鲁菜、川菜、粤菜并称中国四大菜肴,简称“鲁、扬、川、粤”,四大菜肴特点流传一句话:“食在广州,味在四川,汤在山东,刀在扬州”。淮扬菜主要奠定于两汉,成名于隋唐,完善于明清,对应扬州历史的3次辉煌。早在隋朝就被誉为“东南第一佳味”,历经唐、宋、元、明、清,直到新中国成立前后约1500年间,一直登大雅之堂。扬州当地有句俗语:“唐宋元明清,从古看到今”。

最近,我看到一些淮安网友信口开河说:“扬州是维扬菜,不是淮扬菜,淮安才是淮扬菜”。我纳闷了,淮安古名从来不叫淮扬,突然成了淮扬菜?这些网友压根没看过几本相关史料,对于扬州古名历史还是一头雾水。关于扬州历史古名淮扬,我在之前文章中已经有了较为详细的阐述,这里做一个强化补充。本篇文章继续引经据典,先从扬州古名淮扬,别名维扬、惟扬的演变史开始。

淮海惟扬州

有人会问“淮海惟扬州”,先秦九州的扬州幅员辽阔,大致包括今日东南地区,也不单指扬州?这句话是不错。但是,扬州由先秦大地理名称转化为城市名在隋朝。《隋史》中都有记载,隋文帝开皇九年(589年),改吴州(今扬州在北周旧称)为扬州,设扬州总管府,先以秦王杨俊为扬州总管,后因地势重要,遂调“冠于诸王”的杨广为扬州总管,自此,这里开始有“扬州”之名,这是一条历史分界线。

所以古人早把今扬州作为“淮海惟扬州”的历史名称继承者。由“淮海惟扬州”简写衍生出很多历史名称,有“淮海、淮扬、惟扬”;因为“惟维相通”,古人常把“惟扬”写成“维扬”。这些全部作为今扬州历史官方名或别名。试问中国历史有第二个城市同时叫“淮海、淮扬、维扬、惟扬”的吗?

明朝之前“淮扬”作为扬州的别名

1. 隋朝时期,大臣庾自直《初发东都应诏》:“二龙承玉轴,万骑翊林塘。纵观此何事,巡驾幸淮扬”。庾自直这首诗写隋炀帝下扬州,隋朝扬州就是今扬州,因此他用“淮扬”作为淮南地区扬州的简写来指代扬州。类似宋代“淮南东路”简称“淮东”一样,是一种简写方式。

《宋史-列传第十六》:“太祖亲讨泽、潞,及征淮扬,并以昭辅为京城巡检”。这段历史背景是后周攻打南唐的江北淮南地区。南唐施行双都制,西都金陵,东都扬州,扬州作为南唐在江北淮南的中心,所以后周把打下东都扬州作为首要战略目标,宋太祖赵匡胤在后周为将时,参与了征服淮南的战争,因此宋史用“淮扬”来强调指代扬州,意思说淮南地区的扬州,简称“淮扬”。而当时淮安叫楚州,连“淮”都不叫,压根和“淮扬”没关系。

明清“淮扬”作为扬州的官方名

1.《明太祖实录》

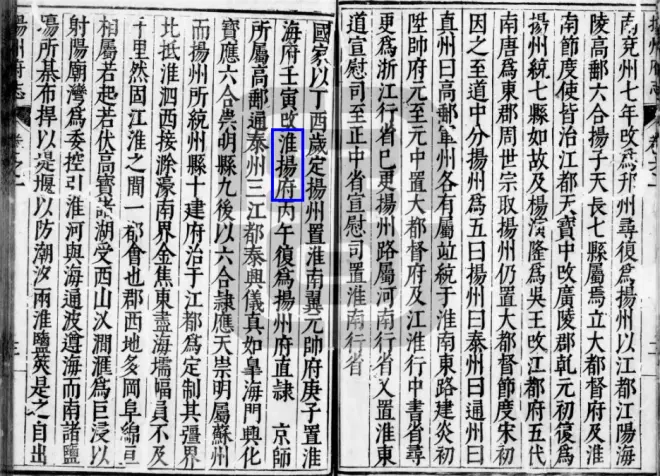

根据清朝官修正史《大清一统志》可知,扬州古名“淮扬府”,源头历史出自《明太祖实录》,根据下图记载换算时间是:辛丑年(1361年)~ 丙午年(1366年),为期6年。之后许多历史记载都在引用,为什么?因为《明太祖实录》是明朝最早的官修正史。

2. 明万历《扬州府志》

万历时期有一个微小的差异,壬寅年改“淮扬府”,壬寅年换算时间为1362年。

3. 明末清初《读史方舆纪要》

作者是明末清初的地理学家~顾祖禹,苏州府人,对省内长江对岸的邻居扬州府肯定很了解。连民间文人都知道扬州古名淮扬府,说明早已传达到民间,众人皆知了。

4. 清康熙《扬州府志》

这是清朝入关后,发布的第一本扬州官修方志,作为关外的少数民族,不可能存在自己胡编乱造的可能,内容肯定来源于明朝留下的官档。

5. 清雍正《扬州府志》

6.《清宫扬州御档》

乾隆三十八年(1773年),开始编纂《四库全书》,闰三月初三,乾隆谕令军机大臣派两淮盐政查访扬州马氏藏书,乾隆皇帝称“淮扬系东南都会”,依然沿用扬州古名“淮扬”,从隋到清约1400年中,扬州作为东南自古大都会的记载不绝于史。清初戏曲大家孔尚任游历过东南很多城市后评价:“天下有五大都会,为士大夫必游地,曰燕台、曰金陵、曰维扬、曰吴门、曰武林”,除了扬州之外,还有北京、南京、苏州、杭州。上谕中提到的“马姓家”,就是扬州大盐商马氏兄弟:马曰琯、马曰璐,俗称“扬州二马”。

明清出现大量“维扬”和“淮扬”混用记载

1. 明嘉靖《惟扬志》

明朝方志中还用“维扬”来代替“淮扬”。

2. 明万历《扬州府志》

同一本史料,记载扬州是淮扬府,却在外戚章节中记载朱元璋的外公家乡用“维扬”来代替。这里说明一下,朱元璋娘家是扬州人,追封其外公为“大明扬王”。同一本史料,“淮扬府”和“维扬府”出现混用现象。

3. 清嘉庆《重修扬州府志》

看上面,康熙和雍正的《扬州府志》都是记载“淮扬府”,到了嘉庆用“维扬府”来代替,但在具体章节中却又记载了“淮扬府”。同一本史料,又出现混用现象。

4. 晚清《扬州历代疆域沿革图说》

作者徐庭曾,扬州府甘泉县人,本地文人,同样扬州古名“淮扬府”的历史,早已世人皆知了。同样,同一本史料,再次出现混用现象。

5. 淮扬作为扬州历史古名外,还出现城市连写

为了和扬州古名加以区别。因此往往在后面明确加行政单位或者范围名词以示区别。比如“等府、二府、二郡、诸郡、地方、等地、等处、一带、之间”等,只是出于各种办公需要,比如民生、天气、水利、防治灾害等,和城市文化压根就没关系。类似的还是“淮徐”,“苏扬”等各种连写。

明清“惟扬”作为扬州的别名

明清大量文献,除了“淮扬府”和“维扬府”出现混用现象外。还用另一个别名“惟扬”来指代扬州。

打假近些年流传“淮在前,扬在后”的荒唐谬论

看到上面大量的历史铁证,“淮在前,扬在后”的谬论还能成立吗?更有甚者口出狂言道:“淮在前,扬在后,说明淮安历史地位比扬州高”,这些雷人的话完全是无知的表现。

1. 根据明清《淮安府志》记载,淮安第一次形成建制在南朝永明七年(489年),齐武帝萧赜时期,割山阳官渎以西300户置淮安,割直渎破釜以东淮阴镇下流民户100户置,“淮安县”之名始见,后又因为面积小,人口少,设立后不久被废。之后经过反反复复停设调整,隋至清,大部分时间叫山阳、楚州、淮安。其中隋唐宋长期叫楚州,元明清才稳定叫淮安。

2. 根据《隋书-地理志》和唐朝《通典》记载,隋朝的淮安郡位于今日河南的信阳和驻马店一带。强调一下,隋炀帝登基后,改州为郡,郡等于明清府级。由此可见中国历史第一叫淮安的城市还是河南的淮安郡,下辖7县。

3. 从建制上来说,公元489年至今,“淮安”第一次出现时间跨度不过才1500多年,还是小县建制。减去中途废除不存在时间,实际稳定建制都不满1500年,远不如扬州下辖县高邮、仪征等县历史长。从城市名来说,减去隋唐河南地区的淮安郡,淮安以府级叫“淮安”的历史主要集中在元明清,大致约800年。2001年,淮阴市更名淮安市,以县名取代地级市名;注意,淮阴历史距今约2200年,而淮安距今最多1500年,“大圣看桃园-越来越少”,少了700年。

4. 和扬州历史对比,扬州从吴国末代国君夫差修邗城的文字记载开始,距今2500多年历史;往前推吴王寿梦占领今扬州开始,距今约2600年历史;在往前推到西周的邗城,距今约3000年历史。隋开皇九年(589年),改名扬州开始,距今1400多年历史,减去中途零零碎碎的短暂改名,剩下稳定叫扬州至少有1300多年历史。并且扬州古代建制相当稳定,一直保持着东南大城市地位,几乎没做过县城。

5. 历史高度上限综合对比

(1)扬州历史地位,封建时期,今扬州作为两汉诸侯国都城就有226年,大隋炀帝陪都9年,五代十国作为南吴国都、南唐东都55年,南宋高宗行在2年,加上李子通、张士诚等政权,合计建都史约300年(还不包括周朝邗国建都史)。

其余不建都时期,魏晋南北朝约360年中,今扬州不是省会,就是军事重镇,亲王挂衔坐镇的战略要地;其中东晋初,一度三省(青州,徐州,兖州)省会同时设在广陵(今扬州),扬州是中国历史正儿八经的三省省会。隋唐330年中,扬州作为隋文帝三大亲王级总管府之一;唐朝作为对外门户,四大都督府之一,淮南节度使,淮南道省会驻地,安史之乱之后,经济超越长安,史称“扬一益二”。两宋300多年中,扬州作为北宋初期大都督府,长期作为两宋淮南路,淮南东路省会。元朝约100年中,扬州作为元朝江淮行省省会,淮南江北等处行中书省,淮南行枢密院,两淮都转运使司。

明清约550年中,明朝在扬州设立户部分部、工部分部、两淮都转盐运使司;清朝在扬州设立两淮巡盐察院署和两淮都转盐运使司。明清赋予扬州垄断盐业的绝对经济特权,使得扬州成为国家级经济特区,全国数一数二的经济中心,扬州盐业富可敌国,富甲天下。

(2)淮安历史地位,封建时期,南朝齐淮安才以县为建制闪了一下,之后就被废除。之后一段时间连建制都不存在,隋唐叫楚州期间,有时“州治”却在淮阴。以淮安为名同时以淮安县为“州府治”的历史主要集中在元明清,大致约800年。

淮安没有建都史,没做过都城,剩下历史上限最多设省级机构。比如明朝,今江苏当时叫南直隶,不设省会。有时根据时局需要,比如景泰二年(1451年),因漕运中断,在淮安设置漕运总督,兼巡抚临时管辖周围7个城市。明清时期淮安最多设置专务总督,以所辖专务为主职,比如漕运总督,负责税粮征收、运输及漕船入京事务这一块;也设置过河道总督,负责防洪、修缮,河道附近的治安、巡防、催攒漕粮等。“两督事虽异,一漕事本同。”乾隆这一诗句表明,漕运总督与河道总督虽事有专责,但共同目标都是为了保障漕运畅通。有甚者拿清朝漕运总督当两江总督看,“可以管辖江苏各府”,这完全是无知,管江苏各府的是两江总督和江苏巡抚,特别两江总督统辖当地的行政、经济及军事等综合事务,这些都属于封疆大吏,而漕运总督只是管漕运这一块,就和扬州盐政衙门一样,虽说管辖范围很大,但只能管盐业这一块。

(3)以上数据对比一下,淮安无论从建城时间,再到叫淮安的时间,还是城市历史高度上限,综合底蕴和扬州完全不在一个层次上,差距相当大。所以“淮在前,扬在后”的荒唐谬论简直让人啼笑皆非。

淮扬菜的历史上限

淮扬菜为什么举国闻名?不是仅仅因为两个字“淮扬”,而是看淮扬菜取得过哪些辉煌的历史成就?

1. 天下之至美(诸侯国宴~准天子菜)

《七发》中有一段吴客劝楚国太子品尝美食的文字“ 雏牛之腴,菜以笋蒲。肥狗之和,冒以山肤...山梁之餐,豢豹之胎。小饭大啜,如汤沃雪。此亦天下之至美也”。...客曰:将以八月之望,与诸侯远方交游兄弟,并往观涛乎广陵之曲江”。

《七发》文中假设西汉初期,楚太子有病,吴王派出代表通过和太子互相问答,帮助楚太子戒掉生活上的恶习。并提到我们将在八月十五这一天,同诸侯及远方来的朋友兄弟们,一起到广陵城(今扬州)郊外的江边曲江看广陵潮。当时广陵(今扬州)是吴国的国都,作者枚乘担任吴国的郎中,工作和生活在吴国国都广陵城,因此“天下之至美”说的吴国国宴今扬州菜。网上有甚者说“天下之至美说的是淮安菜”,完全是满嘴跑火车,因为西汉初还没有淮安建制,何来淮安菜?但当时有淮阴县,所以枚乘是淮阴人,不是淮安人。

2. 东南第一佳味(大隋国宴~天子菜)

隋炀帝登基后,升扬州为陪都,三京之一,作为南方的政治,经济,文化,军事中心,大兴土木修建隋宫,长期在这里办公理政,将中原宫廷饮食文化带到扬州,在扬州接见四方朝贡的外国使臣,将扬州菜作为国宴招待,盛赞扬州菜为“东南第一佳味”。《隋书》和《资治通鉴》等都有隋炀帝饮宴的记载。比如《隋书》卷三记载:“大业六年,三月癸亥,幸江都宫...夏四月丁未,宴江淮以南父老,颁赐各有差”。大业七年春二月,隋炀帝在江都凝晖殿大宴百僚,铺戏为乐,欢快之情,溢于言表。

3. 扬州饮食华侈,涉江以北,扬州为最

百度百科至今把淮安抄袭扬州的历史挂在上面,铁证如山,真假美猴王一看便知。

(1)明万历《扬州府志》记载:“扬州饮食华侈,制度精巧,市肆百品,夸视江表”。

(2)明万历《扬州府志》记载:“涉江以北,宴会珍错之盛,扬州为最”。

4. 满汉全席(中国烹饪的天花板)

(1)康熙年间诗人孔尚任在《有事维扬诸开府大僚招宴观剧》中的描述:“东南繁华扬州起,水陆物力盛罗绮。朱橘黄橙香者橼,蔗仙糖狮如茨比。一客已开十丈筵,客客对列成肆市”。

(2)《圣祖五幸江南恭录》记载:“三月十二日,...圣驾起銮,同皇太子、十三阿哥、宫眷驻跸,演戏、摆宴...”。

(3)康熙《扬州府志》记载:“涉江以北,宴会珍错之盛,扬州为最”。

(4)雍正《扬州府志》记载:“官家公事张筵,陈列方丈,山珍海错之味罗致远方,伶优杂剧,歌舞吹弹,各献伎于堂庑之下...若士庶寻常聚会,亦必征歌演剧,卜夜烧灯,肴尽珍羞,果皆异品,烹饪之法...无乃暴殄天物乎....”。

(5)乾隆年间李斗所著的《扬州画舫录》记载:“上买卖街前后寺观,皆为大厨房,以备六司百官食次,所谓满汉席也”。

(6)乾隆年间李斗所著的《扬州画舫录》记载:“扬州盐务,竞尚奢丽,一婚嫁丧葬,堂室饮食,衣服舆马,动辄费数十万。某姓者,每食,庖人备席十数类。临食时,夫妇并坐堂上,侍者抬席置于前,自茶面荤等色,凡不食者摇其颐。侍者审色,则更易其他类”。

(7)《扬州风土记略》说:“扬州土著,多以盐务为生,习于浮华,精于肴馔,故扬州筵席各地驰名,而点心制法极精,汤包油糕尤擅名一时”。

5. 扬州行宫设“茶膳房”(皇家宫廷标准)

茶膳房是内务府下的膳食机构,专门负责宫廷膳食。乾隆经常下扬州,乾隆在扬州天宁寺行宫里设置茶膳房,负责皇帝和其皇室在扬州的饮食。可以看出扬州当时的饮食水平向宫廷御膳的标准靠拢。下图中还记载了一些茶膳房的官员名单:福隆安、五福、德保。

6. 开国第一宴

1. 1949年10月1日晚,新中国中央人民政府在北京饭店举行盛大宴会,这次宴会被称为“开国第一宴”。这次晚宴由新中国第一任中央办公厅副主任兼第一任典礼局局长余心清策划、布置的,他也是新中国国家礼宾礼仪工作的创始人。周总理亲自选定以扬州淮扬菜为主,因为口味适中,追求本味,南方人和北方人都能接受。强调一下,周总理虽是淮安人,却最爱吃扬州菜(下面为北京电视台解密视频),扬州狮子头和大煮干丝,开国第一宴说白了那是周总理给扬州淮扬菜第一次做品牌代言。不仅仅开国第一宴,5年后的1954年,周总理出席瑞士日内瓦会议,身边带的都是扬州大厨。

2. 早在民国时期扬州名厨就遍及海内外了,但说北京的淮扬菜,余心清局长第一个想到的还是扬州老字号“玉华台”。玉华台饭庄,成立于民国1921年,由扬州大厨马玉华和马玉林兄弟开设于北京,主要做扬州淮扬菜,民国时期就驰名京城,民国大作家梁实秋在其《雅舍谈吃》书中写的很清楚,玉华台是扬州馆子,并表示常在此吃饭。文中提到“春华楼”暂留一个伏笔,下面会解释。参与“开国第一宴”的很多名厨都是玉华台培养出来的,耍的都是扬州饮食文化。

3. 100多年过去了,玉华台至今还在北京,全国老字号名店,店内还挂着扬州历史文化元素瘦西湖的美图五亭桥。

淮扬菜源头历史(淮扬菜又称维扬菜,扬州菜)

逯耀东先生,徐州丰县人,生于民国,中国当代著名美食家、史学家。对中国美食有较深的研究,写了一本美食书叫《肚大能容-中国饮食文化散记》。注意,逯耀东先生是江苏徐州人,徐州靠着淮安,对淮安可以说了如指掌。

(1)文中对于淮扬菜做了明确细分解释:“淮扬菜又称维扬菜”,取名自扬州古名淮扬,别称维扬,不包括其他城市,没有任何争议,并解释“维扬”是扬州别称,符合前面大量的史料举证。

(2)明确解释周总理家乡的淮安菜属于“淮扬风味”,注意是“风味”。只是傍着扬州淮扬菜的历史招牌,这就说明扬州是淮扬菜,淮安是淮安菜,这是两个不同的概念,只是淮安菜接近扬州淮扬菜风味。

(3)直接用别名“维扬菜”代替正式名“淮扬菜”来进行混用。强调四大菜系(鲁扬川粤)中“川扬并列”;川是“川菜”指四川,扬是“淮扬菜”指扬州。

(4)文中这段信息量比较大,需要分开阐述:

第一点,称呼扬州“扬帮菜、维扬菜、淮扬菜”。

第二点,烹饪界大事件“川扬合流”,民国大厨就开始创新,将川味入扬,叫“川扬菜”。这是川菜和淮扬菜两大菜系的交流,淮扬菜用“扬”来代替。

第三点,写出了在上海的许多扬州老字号“复兴园、新新楼、老半斋(半斋总会)、新半斋、扬州饭店”,还有合作的“梅龙镇酒家”。并写出了10几道扬州淮扬菜品,距今都有约100年历史了。

第四点,民国初期和解放初期,国内至少南方有名的菜系都会积聚到上海竞争,里面有扬州,却没有淮安,说明淮安菜没竞争力,没知名度。

四大菜系之一淮扬菜

1. 唐鲁孙先生,生于清末北京,出身于清代世家,家学渊源,作为珍妃的侄孙,民国时期出入官场和工商界,走遍大江南北,吃遍名人家宴和各地名菜,见多识广,对民俗掌故知之甚详,对北京传统文化、风俗习惯及宫廷秘闻尤所了然,加之出身贵胄,有机会出入宫廷,亲历皇家生活,习于品味家厨奇珍,又遍尝各省独特美味,对饮食有独到的见解而有美食之名,被称为“近代中国谈吃第一人”。下面信息量很大:

(1)“老一辈”,可见比唐鲁孙先生年长很多,估计要追溯到清咸丰时期。晚清以“珠江流域、长江流域、黄河流域”,简称“一河两江”为评判标准,全国三大菜系:“岭南派、南派、北派”;扬州是位列三大菜系历史最早的城市。上述历史距今大概有150~200年的时间跨度。

(2)“早年一些美食家”,就是说年纪比唐鲁孙先生大一些,推测大概是清末时期,和老辈观点接近,这里有个小变化,从开封的豫菜换成了山东济宁的鲁菜,其中淮扬菜还是扬州。上述历史距今大概有100~150年的时间跨度。

(3)唐鲁孙先生足迹遍布江浙地区,包括去过淮安10多次,他在书中总结江浙两省的重要菜系,江苏前5依次为:扬州、苏州、无锡、南京、镇江。压根没有淮安,再次说明淮安菜在江苏省内没知名度,如果当时大名鼎鼎会只字不提?

(4)阐述乾隆皇帝下扬州,使得扬州美食在清中期就已经举国闻名了。提到不少扬州在上海的老字号“老半斋、新半斋、精美、瘦西湖、绿杨邨”,扬州本地的“富春,金魁园”,同样写出了10几道扬州淮扬菜品,距今约100年历史了。

2. 张大千先生,生于清末,四川省内江市人,中国近现代国画家大师,对美食有较高的研究,他的观点和晚清人一样“一河两江”,说明了淮扬菜属于长江流域菜系。

3. 逯耀东先生,之前已介绍过。他的观点和晚清人一样,他加了“一城”,指长城之内,简称“一城之内的一河两江”。

4. 张起钧先生,生于民国初期北京,原北京大学、西南联大教授,著名哲学家。一生对饮食也有研究,写了一本书叫《烹调原理》。这是四大菜系最早的源头历史,排名依次为:“鲁扬川粤”,淮扬菜依旧只有扬州。

5. “淮扬菜”和“淮扬菜风味范围”的区别

翻开四大菜系的源头历史,关于“淮扬菜”的记载可以得出以下几个结论:

(1)“淮扬菜”和“淮扬风味范围”是两个完全不同的概念。民国已经明确了淮扬菜又称维扬菜,那是扬州菜,已经细分确指了,不包括其他城市。并指出“扬州夙称胜地,富商云集,放烹调之术独步一时,苏、杭、川,实皆不出其范畴”。盛赞扬州烹饪技艺高超,苏州菜,杭州菜等都超不过扬州的水平,从而对应了清代人把扬州作为南派菜系代表的历史。

(2)淮扬菜为什么出名?因为能位列中国四大菜系之一,所有四大菜系关于淮扬菜的记载,清一色专指扬州,也不包括其他城市,就此揭露了淮安所谓“发源地”的谬论。

(3)单说淮扬菜唯一发源地那只有扬州,菜系名都是取自扬州古名淮扬,周围被扬州辐射的城市只能叫淮扬风味。好比日本、韩朝、新加坡、越南都属于中国文化圈,但他们不能单独自称“中国文化”,因为他们从来不叫中国,所以中国文化只能是中国。

(4)淮安网友拿民国初期官员杨度在《都门饮食琐记》中开头一句话来断章取义:“淮扬菜种类甚多,因所代表之地域亦广,北自清江浦,南至扬镇”。来分析杨度的话概括下所述范围:清江浦、淮阴县那一片,夹在清江浦和宝应中间的淮安县,再加上扬州全部和镇江全部,按照淮安网友的逻辑,淮扬菜就来自这句话,菜系名应该叫“清扬菜”或“扬镇菜”,再或“清扬镇菜”才对啊?怎么不叫呢?说明杨度说的只是淮扬菜风味范围。

(5)看下图,我把杨度这句话完整记载发出来,全文提到“淮安”两个字吗?都是在说扬州历史,提到扬州几个老字号“宝华楼、老半斋、新半斋、天和祥”,还提到许多扬州菜品,比如大名鼎鼎的“扬州狮子头和煮干丝”。为什么所有民国名家写淮扬菜,清一色都是扬州历史?老字号,扬州菜品交代的清清楚楚,怎么对如今“自称淮扬菜发源地”的淮安只字不提呢?

(6)记得上面我留的伏笔吗?文中提到在北京最早的淮扬名馆“春华楼”,老板是当时北平名厨白永吉,北京通州人,早期春华楼是当时文化名流云集之地。白永吉不是扬州人,在北京能开淮扬菜馆,可见他的大厨团队很大可能从扬州聘请来的,为什么?因为文中写的很清楚,同在北京的扬州馆宝华楼的名菜和春华楼相仿,说明厨艺出自同一个城市。

“深度黄泛区”成为落后代名词

1. “华夏水患,黄河为大”。黄河因流经土壤疏松的黄土高原而含沙量极高。黄河进入淮河,尤其明清从省内淮河流域入海,给淮安、徐州带来莫大影响:

(1)黄河下游决溢频繁,黄河水裹沙而行,到苏北平原后由于河流变缓,泥沙淤积加速,乃至到明万历时“徐、邳、泗三州和宿迁、桃源(今泗阳)、清河三县境内河床都已高出地面”,洪水很容易从薄弱处溃决。据统计,作为入海口的安东(今涟水县)一县仅在明嘉靖1552年~万历1598年,46年间河决达10次之多。清初到康熙1689年间,徐州到清河段上计有“徐州潘家堂决口1次,邳州决口2次,睢宁5次,宿迁4次,桃源7次,清河高达13次”。1689年中运河开通后,河床负担减轻,河患有所减少,但仍有“宿迁决口5次,桃源9次,清河3次”。

(2)黄河夺淮破坏了淮安,徐州原有水系面貌,使淮河由“利河”演变为“害河”。黄河南侵后,黄淮在清口交会,因黄强淮弱,淮河入海水道遂为黄河侵占。清康熙1680年,更把繁华的泗州城及明祖陵吞入湖底,洪泽湖日益成为悬挂在里下河地区的“悬湖”,一旦高家堰垮塌,里下河地区也跟着受灾。

(3)晚清及民国对水政的疏荒,致使民国时期淮河水患加剧。1911年到1934年苏北因淮河发生6次水灾,而且4次为大水灾(1916年、1921年、1926年、1931年),造成惨重损失。

(4)黄河夺淮约700年,致使省内淮安,徐州沦为“深度黄泛区”的洪水走廊。频繁的水灾摧毁了当地农业经济,使生存环境恶化,这是导致落后的一个重要因素。解放前由于时代及自身的局限使之无法进行根治,新中国近几十年来,水利事业获得长足发展,省内淮河水患得到前所未的有效治理。

2. 明朝一位叫黄汴的徽商,在中部省份经商,后侨居苏州。他走过全国各地,写了一本明朝交通的书叫《天下水陆路程》,书中对江苏江淮地区文化作了描述:“自扬州以北,风景与江南大别矣”,说明扬州以北包括淮安在内,和扬州存在明显的文化差异。还有一句:“扬州之北,食品贱而不佳”,说明包括淮安在内,饮食水平低,和扬州明显不在一个层次。

3. 以上历史就能理解,明中期为什么要在淮安设漕运总督,清朝增设一段时间南河道总督,就负责监测水利,预防和抗震救灾,保证河道和漕运畅通,出发点不是为配套经济设置的。

扩展说明:如果不设河道总督,则交给地方上的督抚管理。清初河道总督工作负担太大,到了雍正时期将河道总督一分为三,互不统属。其中,南河道总督驻清江浦、东河道总督驻济宁州、北河道(直隶)总督驻天津。治河主要治黄河,其中最重要在由东河道总督负责的河南、山东这一段;雍正时期,东河道总督有正、副总河之分,正河驻守山东济宁,副河驻守河南开封;乾隆年间裁撤副河,嘉庆后东河道总督只在济宁,又担心河南黄河险情,东河道总督每年要常驻河南办公,等事务办完才能回济宁。为了治河,朝廷会给河道总督划拨一笔不小的经费,大量经费用在黄河治理上,因此印证上面唐鲁孙先生提到的,清代三大菜系之一来自于黄河流域。

4. 通过了解明清黄河入淮的历史,就能发现,淮安地区长期深受水灾之苦,失去了发展经济的基础条件,因此这里不可能出全国闻名的大菜系,从而解释了清代人到民国人评判四大菜系自于三大水系,却没有淮河流域的原因。

5. 淮安地区频繁的水灾,摧毁了当地农业经济,当地人因地制宜,靠酿酒来解决生计和致富,所以淮安府地区(包括宿迁,连云港)酒文化出名,已知的老品牌:洋河、高沟、双沟、汤沟。查阅历史可以看出,淮安酒文化出名,菜不出名。因此2001年,淮安想发展文化,在炒作目标方向选择上就选错了,不是“取长弃短”,反而“取短弃长”。

淮扬菜举国闻名的历史总结

1. 和帝王下扬州有直接关系,重点提到隋炀帝和乾隆,上面已做了阐述,不再敖述。

2. 盐务衙门在扬州,使得扬州成为盐商集中地,扬州盐业富可敌国,富甲天下。很多人脑海里对于扬州的富裕没有概念,先看下明朝时期“以扬州盐课当天下财赋半”,再看下清朝《清宫扬州御档》一份奏折就知道了。从嘉庆5年(1800年)到嘉庆24年(1819年)止,20年中扬州盐商捐银高达4025万多两。注意,这是白捐给朝廷,还不包括正常纳税。设想一下扬州盐业背后的运作资本有多大?为什么清代和民国美食家们一致公认扬州一座城的菜系就能单列中国几大菜系之一。

3. 民国作家曹聚仁在《万里行记》写的很清楚,“昔日扬州,生活豪华,扬州的吃,就是给盐商培养起来的”,扬州盐商每家都有头等好厨子,平时喜欢借厨,也喜欢炫富斗厨。关于周总理我上面已经阐述过了,周总理不吃淮安菜,爱吃扬州菜,1954年4月出席瑞士日内瓦会议,距离开国第一宴相隔5年,带的扬州大厨,说明从开国第一宴到出国访问饮食都是扬州大厨负责的。既然淮安菜这么出名?周总理身为淮安人怎么不带淮安厨师呢?曹聚仁在《上海春秋》写道:“本来,天下美食佳味,集中在扬州”,还提到在上海主流几大菜系,有扬州,却没有淮安。除了曹聚仁,朱自清在《我是扬州人》书中提到了在北京吃到了家乡淮扬菜,“扬州是吃得好地方,这个保你没错儿”,也强调淮扬菜是扬州盐商家厨子做起来的。

篡改淮扬菜历史分界线2001年

1. 2000年,江苏科学技术出版社发布《中国淮扬菜》,书中很明确扬州淮扬菜,不包括地方城市。并且“淮扬”的英文翻译就是“YangZhou”。当时江苏省内淮扬菜没有“淮安发源地”的概念。扩展说明:民国扬州的报刊叫《淮扬日报》,用的扬州历史古名。

2. 2000年,中国烹饪大师吴景耀先生发布《中华名菜荟萃-淮扬菜》,书中关于淮扬菜解释,完全符合历史。

3. 2001年8月开始,前扬州副市长丁解民调去淮安工作期间,为了刷点个人成绩,开始了炒作之路,看下图2003年淮宣官方发布,当时对外还承认淮安菜,属于淮扬菜风味,还不敢自称淮扬菜。文中许多错误的地方都已指出。

4. 2001年,中国烹饪协会授予江苏扬州“淮扬菜之乡”的称号,扬州成为中国各菜系中第一家“菜系之乡”命名的城市。淮安跟着效仿,于2002年也去申报个“淮扬菜之乡”,可笑的是找个民间组织“中华烹饪协会”,一字只差,性质完全不同,该组织已被取缔。更让人看不懂的是牌子却挂的“中国烹饪协会”?

5. 2005年,中国淮扬菜博物馆在扬州对外开放,扬州那是“国字号”的命名方式;2009年,淮安跟着效仿,叫“中国淮扬菜文化博物馆”,于2009年对外开放,命名只能在后面加“文化”两字。这里有一个问题,淮扬菜博物馆的“淮扬”那是扬州历史古名,属于专属历史。淮安却扛着扬州历史古名在那建馆?这不是笑话吗?淮安古名从来不叫淮扬。还有淮安的淮扬菜集团股份有限公司,也是挂的扬州历史古名,建议改成“淮安菜集团股份有限公司”。这里说一个简单的逻辑推导:明朝淮扬府和淮安府是两个平行等级的城市,扬州叫淮扬菜,那是采用自己的城市古名;而淮安近年来对外宣传不承认自己是淮安菜,强行自称淮扬菜,那淮安府又指谁呢?这不是逻辑前后矛盾吗?

6. 2019年,扬州获得世界美食之都称号,申报淮扬菜也是拿自己历史去申报的;2021年,淮安又跟着效仿,淮安菜没知名度,史料记载更是寥寥无几,不知道申报材料怎么写的,抄了扬州多少历史?文史过得了我这篇文章吗?

总结:

1. 国家保护历史文化,前提要敬畏历史,尊重历史的基本事实,某些人利用“文化搭台,经济唱戏”,大肆篡改、抄袭历史,导致历史成了现代人写的新现代史,这是对中国历史文化的严重破坏。

2. 2001年之后出版的不少淮扬菜书籍,在文史上开始篡改历史了,和我列出的源头历史已经对不上了。

3. 扬州古名淮扬府,别称维扬府;特别在明清时期,淮扬和维扬是混用的,翻来覆去都专指扬州;因此淮扬菜又称维扬菜、扬州菜,没有任何争议。

4. 晚清民国所有几大菜系关于淮扬菜解释,清一色都是写扬州的辉煌历史,压根和淮安没关系。

5. 淮安古名从来不叫淮扬,只有谈到淮扬风味范围,才会提到淮安。

6. 伪造“淮在前,扬在后”的荒唐谬论就此可以打住了;首先一个城市名称能强行玩拆字游戏吗?淮安我说成“淮南市+六安市”行吗?其次安徽淮南市,淮北市也叫“淮”,他们也是淮扬菜了哦?

7. 淮扬菜属于长江流域菜系,伪造“淮河流域,运河流域”的谬论就此可以打住了。

8. 伪造淮扬菜来自官职名,什么淮扬巡抚、漕运总督的谬论就此可以打住了。因为菜系都是以城市为单位,没有哪个菜系以衙门命名的;如果按照这个逻辑,全国各地那么多总督、巡抚、内务府下各种重要衙门,中国就不是四大菜系,至少50大菜系起步。还有北京作为当时国都,衙门级别最高、规模最大,还有国宴加持,不要说四大菜系,北京菜应该成为中国第一菜系才对啊?

9. 文中随便列举的证据图中,提到扬州菜品可以摆两桌了;至于淮安这10几年强行炒作所谓“农家乐菜品”包装进淮扬名菜的谬论就此可以打住了。

10. 历史是有记忆的,能位列全国顶尖菜系背后需要足够的史料做支撑,不是抄袭历史,傍名牌,建个山寨馆能成的,更不是搞突击运动就能遮丑的;说一个谎言,下面需要再拿100个谎言来掩盖,最终沦为一场笑话;真的假不了,假的永远不可能是真的,赝品永远是赝品。荀子有言:“欺世盗名之徒,沽名钓誉之辈,名不副实,非长久也”!

参考文献:

明嘉靖《惟扬志》

明万历《扬州府志》

清康熙《扬州府志》

清雍正《扬州府志》

清嘉庆《重新扬州府志》

清咸丰《淮安府志》

《清宫扬州御档》

《大清一统志》

《读史方舆纪要》

《天下水陆路程》

《扬州画舫录》

《扬州风土记略》

《扬州历代疆域沿革图说》

《都门饮食琐记》

《肚大能容-中国饮食文化散记》

《唐鲁孙系列-中国吃》

《唐鲁孙系列-天下味》

《唐鲁孙系列-大杂烩》

《烹调原理》

《雅舍谈吃》

《万里行记》

《上海春秋》

《我是扬州人》

《民国吃家》

《中国淮扬菜》

《中华名菜荟萃-淮扬菜》

《隋史》

《隋书》

《通典》

《宋史》

《七发》