工人村25栋:一周城市生活

《一周城市生活》是澎湃研究所·城市漫步板块专栏,每周准时“上新”,观照城市生活中的不同主题,主旨是“研习一个地方和一群人,记录城市的节奏与脉络”。

位于成都北门的曹家巷曾经是毗邻府河的水运码头,1953年成都建筑工会在这里修建起一排排的红砖筒子楼,后来逐渐聚合成了工人村。在今年的成都双年展上,曹家巷工人村的烟火气息再次以独特的艺术创作呈现在大众眼前。在成都“北改”背景下,曹家巷的改造理念和建构策略成为人们关注的热点,本周我们邀请到以漫画和文字形式观察并记录工人村变迁的撰稿人杨仕成,带领我们探索在城市更新进程中,工人村的人文底蕴和蓬勃新面貌。

(本周主持:刘懿琛)

近期回顾:七十年的工人村 芳华再现

(图/文 杨仕成,工人村1953公众号编辑、封面新闻资深视觉设计)

一扇挂着报箱的老木门,一张“屋里有菜”的告示牌,一块20孔的老红砖、一处摆放着几把旧竹椅的视听场,一段记录创作这件作品过程的29分视频,这就是装置作品《曹家巷工人村25栋》主要内容。艺术家魏葵的这件作品在今年的成都双年展上火了,火得也许是意料之中,火得也有点意料之外。

1969年出生于成都多子巷的魏葵自12岁师从国画大家学习传统绘画,四十年辛勤耕耘,多幅作品被国家级美术馆收藏,现为北京画院专职画家、成都市美术家协会副主席。2022年6月,魏葵的《城市人文水墨画系列》作品应邀在曹家巷艺文美艺术空间参展。展览现场,工人村城市更新项目指挥部负责人看上了魏葵的参展作品,对其用水墨表现城市老旧院落、幽深街巷的作品意境深有感触,甚是喜欢。在同魏葵进行了长时间交流之后,建议魏葵能以改造中的曹家巷工人村为题材进行水墨画创作。这个题材与魏葵正在坚持创作的《城市人文水墨画系列》不谋而合。魏葵欣然接受建议,开始有空就到工人村里采风,收集创作素材。

2023年3月,魏葵受邀成为成都双年展的参展艺术家。正值创作兴奋期的魏葵决定将自己关注、思考许久的曹家巷工人村系列送上展场,并用全新的艺术表现方式来呈现。接下来的时间里,魏葵多次深入工人村居民的生活院落、过道小巷寻找创作灵感:最先产生兴趣的是一段使用多年、准备替换的下水道管。几天之后,待方案完善再去现场拉下水道管的时候,魏葵心心念念的下水道管已经被当成建渣不知弃往何方;第二件作品灵感来源于在工人村摆摊几十年的老师傅,老师傅打理着一个不起眼的路边维修摊,一个已经成为工人村居民生活配套的维修摊。魏葵策划将老师傅和小摊原封不动搬到双年展现场,成为一件真实的行为艺术作品,但最后因为老师傅的坚决拒绝而未能成行。

后来,魏葵把目光聚焦到了工人村老住户梁光富的黄色木门上,已经使用几十年的老木门漆面斑驳脱落,一个弃用多年的报箱还挂在门板上,印记着互联网时代爆发前的纸媒辉煌。最终,这块见证工人村人曾经生活的门被安装到了成都双年展的白墙上。《曹家巷工人村25栋》一开展就受到观众追捧,很多年轻人在作品前拍照留影,仿佛回到了曾经熟悉的生活,打开了回家的门……一扇进进出出几代人的工人村之门。

新中国成立前的工人村这片只有曹家巷一条小街,街道之外皆是农田。1953年,成都市建筑工会在这里为下属单位的工人修建了26栋二层楼房,这些楼房就成为了新成都最早一片集中职工宿舍区。上世纪70-90年代,又有多家建筑公司相继在这片修建了多栋职工宿舍楼,最终形成了一片工人集中居住的热闹区域,大家后来也形象地将这一片通称为“工人村”。

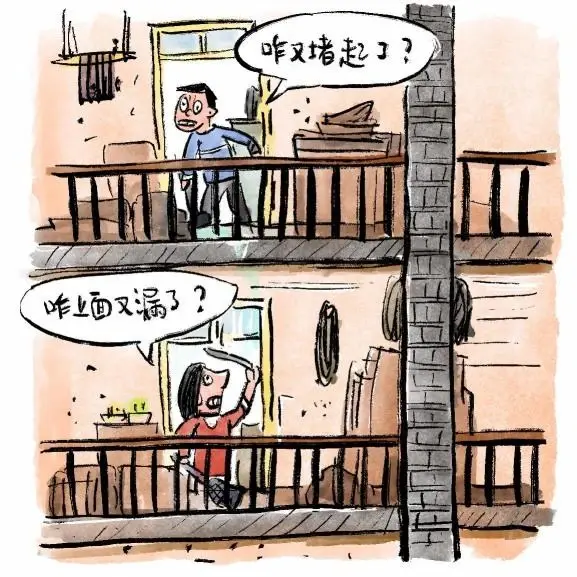

七十年弹指一挥间,如今的工人村早已经被四面林立的高楼遮掩,生活在这里的人更多感受到了老旧楼房规划过时、配套设施落后给生活带来的尴尬。迫切希望政府出面改造老旧院落,将他们从没有卫生间、不通天然气、还在烧蜂窝煤的八栋老旧筒子楼搬迁出来。

今年75岁的苏文桂是土生土长的成都人,出生在北门驷马桥,早年在灯具厂工作,结婚后搬到了丈夫所在的守经街生活,也就是如今的八宝街家乐福附近。1970年,苏文桂同邻居协商将守经街的住房互换到了如今的工人村居住,这一换就是52年,苏文桂就再也没有离开过工人村。

23岁的苏文桂刚搬进工人村时特高兴,虽然房子只有18平米、做饭要挑井水、上厕所要去公厕,但那些年普通成都人还在住茅草屋或砖瓦房的时候,她们一家却住进了两层楼房,自然觉得胜人一筹。1975年,苏文桂一家搬进了工人村重建的五层筒子楼中。这时的房屋面积扩大到了36平米,房间里有了简易厨房、有了几家人共用的厕所、用上了自来水,相比较以前又进步了不少。

随着苏文桂的两个女儿先后长大成人,工人村的周围的楼房越来越多,人流量也越来越大,有些老住户慢慢开始搬出工人村,一些外来租房户开始住进筒子楼。人员开始变得复杂、卫生状况变得越来越差,没有物业管理的筒子楼入室盗窃的事情也时有发生。这时,苏文桂希望筒子楼住房条件得到改善的愿望开始萌发,特别是上世纪九十年代初,看见周围新建的房屋通上了天然气,再看看自己还在过道里烧的煤球……

2015年,同工人村一条街之隔的曹家巷恒大广场开盘。原来同工人村一样的筒子楼、老破小慢慢变成了生活设施齐全的高层电梯楼房。苏文桂的心情越发不平静,自己年龄越来越大,在没有热水器的住房里洗澡越来越是个问题,夏天还好将就,冬天只有乘车一个小时到三环外的女儿家去洗澡,多么的不方便只有经历者才能体会。作为普通工人的苏文桂无力购买商品房,只有梦想工人村改造的大馅饼也能落在她们这批老住户的身上了。天遂人愿,工人村城市更新工作终于在2022年初开始启动,苏文桂所在的4栋也是拆除重建的范围,预计两年之后,可以住进新工人村楼房。

此次工人村城市有机更新项目主要分老旧院落改造和成套化改造两部分,涉及的改造院落有22个、房屋58栋,户数逾三千。目前,老旧院落改造已经进入收尾阶段,成套化改造的“新八栋”正处于基坑挖掘阶段。相较于前两代改造,“新老八栋”将带来跨越式的改变:在原址重建的楼房将设计安装电梯、每家每户都将拥有独立的卫生间和厨房、社区将配套规划地下停车场、下沉式菜市场和专业物业管理团队。工人村成套化改造方案设计者、上海成执建筑设计有限公司主创建筑师李雄带领设计团队耗时四个多月,多次实地考察老旧房屋的使用现状、上门了解居民的改造需求、几经易稿,才拿出了“老八栋”成套化改造项目最满意的方案。

如今走进工人村,到处都是一片繁忙的景象,看起来是配合默契、稳步推进。然而,工人村城市更新改造项目顺利推进的背后却是无数外人不知的不易。在工人村城市更新改造指挥部办公室每周发布的工作简报中,我读懂了管理部门协调工作的复杂和有效:每个周末的工作推进会,每次十多个部门同台议事,每一步工作的协调和对接,每一个问题的协商和解决。每次现场调研和部署都有图片和文字记录,所有变化都印证在工人村改造的老旧院落中,施工工人忙碌地穿梭在小巷里。

在工人村社区网格员郝亚莉为我们讲述的工作日常中,我了解到基层组织对改造工作推进的阻力和成效。比如,2022年6月,工人村老旧院落改造进入违建拆除阶段,其中一位拒绝配合的卖鱼摊贩在拆除行动中情绪激动,将现场工作人员推倒在地。郝亚莉见到自己的同事受伤,在施工方都停下来的情况下独自冲上前去用木棍掀翻了违建屋顶,也许是她的行为感染到了围观居民,之后在大家的协助下最终促使该院落的拆违行动顺利推进。

在工人村15栋院落自治小组负责人陈虹积极参与工人村更新改造工作中,我感受到了自发参与居民的隐秘力量:年满68岁的陈虹在工人村15栋住了30年,面对工人村历年来最大一次老旧院落改造,陈虹不但积极参与推进自己居住院落的改造工作,在拆除违建时还多方协调,还发动更多居民骨干积极推进更多院落更新改造。在改造进行中,工人村22栋门卫室拆除时遇到门卫不配合的状况,院落居民有担当、敢作为,自发成立了五人居民自治小组出面处理。陈虹更是在这个自治小组成立初期就多次以过来人的身份引导自治小组发挥作用,多次为相邻院落献计献策,暗暗发力。

我说了这么多,好像对工人村的城市更新工作了解很多,关注了很久。是的,我就是一名关注工人村改造过程的观察者、记录人。我想通过采访工人村的老居民、老商户、施工的工人和协调的社区工作者来记录和见证工人村城市更新工作的过程。不知道下次工人村改造待到何时,但能记录这一次改造的曲折、不易也甚是欣喜。

本周主题推荐

书|《圣地工人村》

书|《跨越边界的社区》

影|《三里洞》

影|《铁西区》

(如果您想联系我们,请发邮件至dongyl@thepaper.cn)