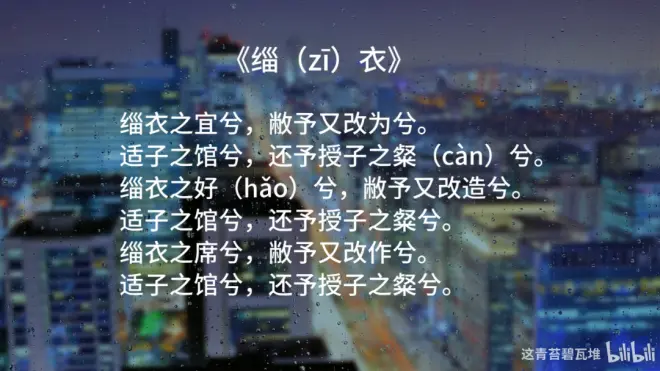

《诗经·国风·郑风》

《诗经·国风·郑风》

译文:

黑色朝服很合身,破了我再重做一套。到你的官署去吧,回来我给你饭食款待。

黑色朝服很合宜,破了我再新造一套。到你的官署去吧,回来我给你饭食款待。

黑色朝服很宽大,破了我再另制一套。到你的官署去吧,回来我给你饭食款待。

拓展:

- 毛诗序认为此诗是对郑武公的称颂,因其“父子并为周司徒,善于其职”,所以“国人宜之,故美其德”。朱熹《诗集传》也赞同此说。

- 方玉润《诗经原始》则点明为“美武公好贤之诗”。

- 另外也有现代学者认为此诗主人公是卿大夫的妻妾,诗歌描写的是二人之间的家庭温情。鉴于古时朝廷有为命官修缮朝服之制,以及“授”字极少用于下对上的习惯,这种说法尚有待商榷。

- 缁衣:古代用黑色帛做的朝服。

- 敝:破损,败坏。

- 馆:公署。

- 粲:本指上等白米,此处指代餐食。粲,同“餐”。一说新衣鲜明貌。

- 好:便宜,合宜。

- 席:宽大。

译文:

恳请我的二弟啊,不要翻越我的屋宅,不要摧折我种的杞树。难道我敢怜惜它么?我是害怕我的父母。二弟固然令人挂怀,父母的话语也可让人畏惧。

恳请我的二弟啊,不要翻越我的墙垣,不要摧折我种的桑树。难道我敢怜惜它么?我是害怕我的各位兄长。二弟固然令人挂怀,各位兄长的话语也可让人畏惧。

恳请我的二弟啊,不要翻越我的园圃,不要摧折我种的檀树。难道我敢怜惜它么?我是害怕别人多言。二弟固然令人挂怀,别人的多言也可让人畏惧。

拓展:

- 《将仲子》一诗的主题,《毛诗序》概括为讽刺郑庄公之作,影射正是郑庄公纵容其母武姜和其弟共叔段,最终酿成政变之祸的一段史实。

- 朱熹《诗集传》认为“此淫奔之辞”。对这种观点,清人姚际恒和方玉润都提出反驳。

- 现代学者一般认为这是一位热恋中的少女在旧礼教的束缚下,用婉转的方式请情人不要前来相会的情诗。鉴于古时以“仲子”称呼情人或丈夫既无先例可寻,又无确凿考证,这种说法在此不取。

- 将:表示请求或希望之意,一说发语词。

- 仲子:对兄弟中排行为第二者的尊称,相当于二哥或二弟。

- 踰:翻越。

- 里:居处,古时以五家为邻,五邻为里,里外有墙。一说里弄,街巷。

- 树杞:种植的杞树,一说杞树。杞,杞柳,一说枸杞。

- 檀:檀树,落叶乔木,木质坚硬,可制家具、工艺品等。一名“紫檀”。

译文:

小叔外出去打猎,里巷没有居家的人。难道没有居家之人?只因都不如小叔,他确实具有美德和仁心。

小叔外出去狩猎,里巷没有饮酒的人。难道没有饮酒之人?只因都不如小叔,他确实具有美德和善品。

小叔外出去郊野,里巷没有驭马的人。难道没有驭马之人?只因都不如小叔,他确实具有美德和武风。

拓展:

- 《叔于田》这首诗的内容,并没有透露给我们较多时代背景,因此对此诗的解读也有较多异议。

- 《毛诗序》认为此诗仍是对郑庄公骄纵其弟的讽刺,认为在“叔处于京,缮甲治兵,以出于田,国人说而归之”的背景下,郑庄公却不知遏制其势力,最终酿成变乱之祸。

- 朱熹《诗集传》怀疑此诗“亦民间男女相说之词也”,近现代学者有附和此说者。

- 也有人提出是赞美一位青年猎人的诗。

- 叔:本指兄弟中排行第三者,古代兄弟次序为伯、仲、叔、季,年岁较小者统称为叔。一说为国人对共叔段的尊称,一说指年轻猎人。

- 于田:去田猎。于,去,往。田,同“畋”,打猎。

- 狩:冬猎为“狩”,此处为田猎的统称。

- 服马:乘马,以马驾车。一说骑马之人。

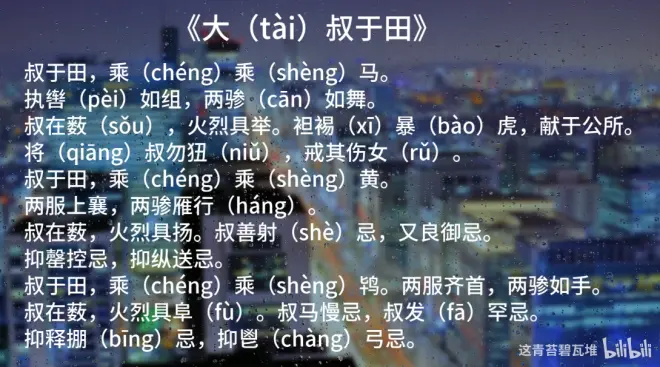

译文:

小叔外出去打猎,乘着四匹马拉的车子。他手执的缰绳好像宽丝带,外侧的两马如在舞动。小叔在草木茂盛的湖沼,队列的火把全都高举。他袒露上身赤手搏虎,带回献予国君居处。希望小叔不要轻率,警戒老虎伤害到你。

小叔外出去打猎,乘着四匹黄马拉的车子。中间的两马都是最良,两侧的两马排列有序。小叔在草木茂盛的湖沼,队列的火把全都高扬。小叔善于射箭,又擅长御马,纵马奔驰或止马不前,引弓射箭或追逐禽兽。

小叔外出去打猎,乘着四匹黑白杂毛的马拉的车子。中间的两马齐头并进,两侧的两马如双手配合。小叔在草木茂盛的湖沼,队列的火把全都旺盛。小叔的马缓慢行走,小叔射箭越来越少,打开箭筒盖把箭收起来,用弓袋把弓藏起来。

拓展:

- 关于此诗的主题背景,《毛诗序》紧承以上诸篇仍旧判为“刺庄公也”,认为此诗写的是庄公之弟共叔段“多才而好勇,不义而得众”之事。

- 刘沅《诗经恒解》则进一步揭示讽刺庄公之因,是叔段武勇善射,而“庄公不能善教之以成其材,又不能善用之以全其才,而使陷于恶”。

- 孔颖达疏云:“叔负才恃众,必为乱阶,而公不知禁,故刺之。”

- 今人对此诗的解读,则以“赞美猎人”说和“女子赞美情人”说为主。鉴于当时国人对共叔段即有“大叔”的尊称,且诗中反复渲染的四马驾车及专举火把的“火烈”等排场,绝非平民所能置办,故今人之说不足采取。

- 田:同“畋”,打猎。

- 乘乘马:乘着四匹马拉的车。前一“乘”为动词,乘坐、搭乘之意;后一“乘”为名词,古以四马一车为一乘。后文“乘乘黄”与“乘乘鸨”与此用法相同。

- 辔:驾驭马匹的嚼子和缰绳。

- 组:具有纹饰的宽丝带,织带平行排列的经线。

- 两骖:驾车四马中外侧的两马,后同。

- 薮:多草木的湖沼地带,一说人或物聚集的地方。

- 火烈:“迾”的假借。火迾,打猎时放火烧草,遮断野兽的逃路。

- 具:同“俱”,全,都。

- 袒裼暴虎:袒裼,脱去上衣,裸露肢体。暴虎,空手和老虎搏斗。

- 公所:国君居处。

- 狃:习惯,习以为常,引申为轻率。

- 乘黄:四匹黄色的马。

- 两服:驾车四马中中间夹着车辕的两马,后同。

- 上襄:犹上驾,马之最良者。一说并驾车前,一说奔马抬头。

- 忌:语尾助词,无实义,后同。

- 抑:句首语助词,无实义,后同。

- 磬控:纵马和止马,泛指驭马。

- 纵送:射箭与逐禽,泛指骑猎。

- 乘鸨:四匹黑白杂毛的马。鸨,通“駂”。

- 释掤:打开箭筒盖。掤,箭筒盖。

- 鬯弓:把弓藏入弓袋。鬯,通“韔”,弓袋。

译文:

清邑的军队驻守在彭邑,牵引战车的披甲四马矫健有力。酋矛和夷矛柄上有两重画饰,在黄河边上遨游不息。

清邑的军队驻守在消邑,牵引战车的披甲四马强壮勇武。酋矛和夷矛上用勾悬缀着雉羽,在黄河边上缓缓行走。

清邑的军队驻守在轴邑,牵引战车的披甲四马驱驰不休。左侧御者回转车头、右侧武士抽刀击刺,中军主将仪容威严。

拓展:

- 《清人》一诗的创作,有着比较明确的时代背景。公元前年狄戎侵略卫国,因郑、卫两国毗邻,郑文公担忧狄人渡过黄河南侵郑国,就派自己憎恶的高克领兵去黄河边抵御。很长时间郑文公都没有召回高克的军队,最后军队溃散四归,高克也逃奔到了陈国。

- 《毛诗序》认为此诗为郑国公子素所作,讽刺的是“高克进之不以礼,文公退之不以道,危国亡师之本”。

- 清:郑国之邑,在今河南省中牟县西。

- 清人:指郑国大臣高克带领的清邑的士兵。

- 彭:郑国邑名,在郑、卫两国边界,今河南中部。

- 驷介旁旁:驷介,由四匹披甲马挽引的战车。旁旁,强壮有力貌。

- 二矛重英:二矛,酋矛和夷矛。重英,指矛柄上有两重画饰,一说指矛上的两层缨。

- 消:郑国邑名,在黄河边。

- 麃麃:英勇威武貌。

- 重乔:指矛上悬缀雉羽的勾,一说指矛上用雉羽作的缨。

- 轴:郑国邑名,在黄河边。

- 陶陶:驱驰貌。

- 左旋右抽:御者在车左,执辔御马;勇士在车右,执兵击刺。

- 中军作好:中军,古代作战三军之一。古三军为上军、中军、下军,中军之将为主帅。主将就在中军发号施令。作好,指军容威严。

译文:

羔皮裘衣柔顺润泽,此人确实正直又威严。那样的一个人啊,即使舍去生命也矢志不渝。

羔皮裘衣豹饰袖口,此人非常勇武而有力。那样的一个人啊,就是国家正人过失的官员。

羔皮裘衣鲜艳华美,三种美德光辉又灿烂。那样的一个人啊,就是国家才德出众的贤士。

拓展:

- 对《羔裘》这首诗的解读,主要有两派观点。

- 一派是《毛诗序》的讽刺说,认为此诗通过赞美古时在朝君子反讽当今朝中大夫;

- 一派是朱熹《诗集传》的赞美说,认为此诗作以赞美郑国名臣子皮、子产。

- 这两种说法截然不同,根据清代朱鹤龄、陈启源等人论证,子皮、子产等人生活的时代比《诗经》收录诗歌的时代要晚五六十年,因此朱熹之说难以成立。

- 羔裘:羔羊皮做的裘衣,古代诸侯的朝服。

- 豹饰:古人衣袖边缘用豹皮制成的纹饰。

- 司直:负责匡正他人过失的官员,近似于今天的司法、检察类官员。

- 三英:本指皮衣上的素丝装饰,此处比喻正直、刚克、柔克三德。

- 粲:鲜明灿烂貌。

- 彦:贤士,才德出众之人。

译文:

沿着大道行走啊,执持着你的衣袖。不要对我感到厌恶,因为没有立刻实行故道。

沿着大道行走啊,执持着你的双手。不要对我感到憎恶,因为没有立刻实行善道。

拓展:

- 《毛诗序》认为是“庄公失道,君子去之”而国人思怀君子之诗;

- 而朱熹《诗集传》认为是“淫妇为人所弃”之诗;

- 此外还有“妻子送别丈夫”说、“故人相送唱和”说,及近现代学者多持的“弃妇”说等。

- 掺:执持,揽持。

- 袪:袖口。

- 寁:快速,此指立即贯彻、实行。一说立即断绝、抛弃。

- 故:先君之道。一说故旧之情,一说故人。

- 好:善道,一说交好。

译文:

女子说鸡已啼鸣,男子说天未破晓。你起来观察夜色,启明星熠熠发亮。鸟雀即将展翅翱翔,用箭射下野鸭和大雁。射落后用加豆盛装,和你一起享用佳肴。

此时适宜饮用美酒,和你一同白头到老。琴瑟弹奏起来,莫不安宁美好。

知道你慰劳我,拿杂佩送给你。

知道你顺遂我,拿杂佩慰问你。

知道你喜欢我,拿杂佩报答你。

拓展:

- 关于《女曰鸡鸣》这首诗的主题,古今也多有异议。

- 《毛诗序》认为是借古讽今之作,讽刺的是今人“不说德而好色”的堕落之风。

- 《毛诗正义》进一步指出是郑庄公之时,“朝廷之士不悦有德之君子,故作此诗”。

- 朱熹《诗集传》以为“此诗人述贤夫妇相警戒之词”。

- 而今人则多认为此诗描写了一对夫妻间的温情厚意。

- 昧旦:破晓,天将明未明之时。

- 兴:起来。

- 明星:启明星,即金星。

- 弋凫:射猎野鸭。弋,用带绳子的箭射猎。凫,俗称野鸭,常群游湖泊中,能飞。

- 加:加豆,古代祭祀宴享时盛放食物的一种容器,此处指以加豆盛放。一说射中。

- 宜:享用菜肴,一说烹饪。

- 御:使用,弹奏。

- 来:假借为“赉”,慰劳。一说到来。

- 杂佩:总称连缀在一起的各种佩玉。

译文:

有位女子与我同乘一车,她的容颜就如木槿花一般。去往四处漫步遨游,身上佩戴着精美玉石。那美丽的姜氏长女,确实漂亮又温婉。

有位女子与我同行,她的容颜就如木槿花一般。去往四处漫步遨游,身上的佩玉锵锵作响。那美丽的姜氏长女,美好的声名难以忘怀。

拓展:

- 《毛诗序》的观点较为复杂,认为此诗创作的背景是郑国“太子忽尝有功于齐,齐侯请妻之;齐女贤而不取,卒以无大国之助,至于见逐”,认为此诗正是郑国人作以讽刺太子忽的。

- 依《毛序》的观点,“有女”之女与“彼美”之女应是两个人,清钱澄之《田间诗学》说前一人为太子忽所娶陈女,后一人为齐侯之女。从诗中叙陈女只言其色,叙齐女则兼言其德,木槿花又花期不长几点来看,这种观点是可以成立的。

- 朱熹《诗集传》则怀疑这是一首“淫奔之诗”。

- 现代学者一般这是一对贵族青年男女的恋歌。

- 同车:同乘一车,形容男女结为夫妇,相爱情深。一说男子驾车到女家迎娶。

- 舜华:植物名,即芙蓉花,又名木槿花。华,同“花”。

- 琼琚:精美的玉佩。

- 孟姜:齐君之长女,排行最大的称孟,姜则是齐国的国姓。后世孟姜也作为美女的通称。

- 都:闲雅美好。

- 英:花。

- 将将:同“锵锵”,此指玉石撞击之声。

- 德音:美好的品德声誉。

译文:

山上长着扶苏树,低湿水沼中开着荷花。没有看到俊美的子都,却看到举止轻狂之人。

山上长着高大的松树,低湿水沼中生有荭草。没有看到善美的子充,却看到面容姣美的少年。

拓展:

- 《毛诗序》承袭上篇《有女同车》,判定此诗是对公子忽的讽刺,运用反语以体现其“所美非美然”之旨。

- 朱熹《诗集传》则认为此诗所写是“淫女戏其所私者”。

- 此外还有“巧妻恨拙夫”说、“女子遇恶少”说、“女子怨无偶”说等。

- 现代学者多倾向于朱熹的观点,但反对其“淫女”的定性,认为此诗呈现的是一位年轻女子以戏谑口吻与爱人欢会嬉闹的场景。

- 扶苏:一种小型树木,一说为桑树。

- 隰:低湿之地。

- 荷华:即荷花,“华”同“花”。

- 子都:公孙子都,春秋时期郑国人,原名公孙阏,字子都,公子吕之子,相貌英俊。此处用作美男子的代称。

- 桥松:高大的松树。桥,通“乔”,高大。

- 游龙:植物名,又名荭草、红蓼等,可作观赏植物或入药。

- 子充:郑国人,相貌俊美,此处亦为美男子代称。

- 狡童:姣美的少年,“狡”通“姣”。

译文:

落叶啊落叶,风吹动着你。弟兄们啊,你们歌唱我来应和。

落叶啊落叶,风飘动着你。弟兄们啊,你们歌唱我来收腔。

拓展:

- 《萚兮》也是一首简短而意蕴悠长的诗歌。此诗的主题亦说法较多,难以确定。

- 《毛诗序》承袭一贯的政治相关性,认为此诗仍旨在讽刺郑昭公,是“君弱臣强,不倡而和”之诗。

- 朱熹《诗集传》认为是“淫女之词”,却没有提供明确凭据。

- 近现代学者多认为这是一首感慨人生和岁月的诗歌,在没有其他佐证的情况下,不失为一种合理的解读。

- 萚:草木脱落的皮、叶。

- 叔兮伯兮:古时以伯〔孟〕、仲、叔、季作为兄弟长幼的排序。叔常指年较少者,伯常指年较长者,合用相当于“弟兄”之意。

- 倡:同“唱”,发起唱咏。

- 漂:同“飘”,飘动。

- 要:完成,指歌收腔。

译文:

那个姣美的少年啊,却不和我一起说话。因为他的缘故,使我无法用餐啊!

那个姣美的少年啊,却不和我一起吃饭。因为他的缘故,使我不能止息啊!

拓展:

- 《毛诗序》仍以为是讽刺郑昭公之诗,因其“不能与贤人图事”,遂致“权臣擅命”之局。

- 朱熹《诗集传》认为“此亦淫女见绝而戏其人之词”,即女子为人所弃而嘲谑对方之语。

- 现代学者则多认为是一位年轻女子遭遇失恋的内心独白。

- 狡童:姣美的少年。狡,同“姣”。

- 维:因为。

- 餐:用餐,吃饭。

- 息:止息,休息。一说安睡。

译文:

你若宠爱思念我,就提起下衣渡过溱河。你若不思念我,难道没有其他的人?轻狂顽劣的少年啊!

你若宠爱思念我,就提起下衣渡过洧河。你若不思念我,难道没有别的男子?轻狂顽劣的少年啊!

拓展:

- 《褰裳》这首短诗的主旨,从字面意思来看,很像是一位女子因恋人不来看望她而生出嗔怨之心,这也是大多数现代学者持有的观点。

- 《毛诗序》解诗则一贯与历史、政治关联起来,认为这首诗写的是“狂童恣行,国人思大国之正己也”,即是说郑国公子突僭越礼法和太子忽争位,国人希望得到大国公正的裁决。

- 褰:提起,揭起。

- 溱:郑国水名,源出河南密县东北。

- 狂童:轻狂顽劣的少年。

- 也且:语气助词,表感叹。

- 洧:郑国水名,源出河南登封阳城山,东南流与溱水合。

译文:

你的容貌丰满美好,你在巷里等候着我。后悔我没有跟你走啊!你的体格健壮魁梧,你在堂上等候着我。后悔我没有嫁给你啊!

上身锦衣外罩麻衫,下身锦衣外罩麻衫。迎亲的各位叔伯啊,驾车我和你们一同出行。

下身锦衣外罩麻衫,上身锦衣外罩麻衫。迎亲的各位叔伯啊,驾车我和你们一同归去。

译文:

- 《丰》这首诗从字面来看,描写了一位女子因故未能与一位男子成婚,后来却为此感到后悔的故事。

- 《毛诗序》判定此诗主题为讽刺郑国时弊,认为郑国存在“昏姻之道缺,阳倡而阴不和,男行而女不随”的问题,这种观点主要是从宏观层面的政治学和社会学角度而言。

- 朱熹《诗集传》概括此诗主题说“妇人所期之男子已俟乎巷,而妇人以有异志不从。既则悔之,而作是诗”。

- 丰:容貌丰满美好。

- 衣:穿上衣。

- 褧衣:枲麻类植物纤维制成的单罩衣,古代女子出嫁途中所穿,以蔽风尘。

- 裳:穿下衣。

- 叔兮伯兮:叔、伯,此指迎亲之人。

- 归:归去,一说出嫁。

译文:

东门附近有块平地,茜草长在山坡之上。他的房室离得较近,他的人却相距很远。

东门附近长着栗树,人家屋舍排列整齐。怎会对你没有思念?你却不来与我相见。

拓展:

- 《毛诗序》承袭之前的解读,仍判定此诗主旨为讽刺郑国乱象,说郑国“男女有不待礼而相奔者也”,也就是男女不通过正统礼仪私自结合之风。

- 方玉润《诗经原始》则另辟蹊径,认为此诗乃“托男女之情以写君臣朋友之义”。

- 另一清代傅恒“思怀隐士”说。

- 近现代学者多持的“女子思恋人”说等。

- 东门:东城门。

- 墠:经过整治的郊野平地。

- 茹藘:即茜草,其根可作绛红色染料。

- 阪:山坡。

- 栗:栗树,一种落叶乔木,果实称栗子,味甜可食,木材可供建筑或制造器物。

- 有践:排列整齐貌。有,语气助词,无实义。

- 即:接近,靠近。

译文:

风雨凄凄而降,鸡儿喈喈啼鸣。既已见到君子,为何还不怡悦?

风雨潇潇而落,鸡儿胶胶啼鸣。既已见到君子,为何心病不愈?

风雨有如暗夜,鸡儿啼鸣不止。既已见到君子,为何还不欣喜?

拓展:

- 与《谷风》《螮蝀》等诗类似,这也是一首以雨为背景的诗歌。

- 以《毛诗序》为代表的汉代诗学认为,此诗表达的是“乱世则思君子,不改其度焉”。

- 朱熹《诗集传》则认为此诗主人公为“淫奔之女”,所写是她“见所期之人而心悦也”。

- 近现代学者观点与朱熹接近,但反对给此女贴上“淫”的道德标签。

- 喈喈:象声词,禽鸟鸣声。

- 云胡:为什么。云,句首语气词,无实义。胡,何。

- 夷:通“怡”,喜悦。一说平和。

- 胶胶:象声词,此指鸡鸣声。

- 瘳:病愈,此指心病解除。

译文:

你的衣领颜色青青,我的心意悠悠不绝。纵然我没有去见你,你难道不继续通信?

你的配饰颜色青青,我的思情悠悠不绝。纵然我没有去见你,你难道就不再回来?

来来往往以求相见,就在城门望楼之上。一日没能与你相见,如同已有三月之长!

拓展:

- 《子衿》这首诗的主旨,《毛诗序》认为是对郑国学校教育废弛的讽刺,所谓“乱世则学校不修焉”;

- 朱熹《诗集传》则仍从道德礼仪出发,认为“此亦淫奔之诗”。

- 近现代学者主要从个体情感的角度出发,主张这是一首女子思念恋人之诗。

- 衿:古代服装下连到前襟的衣领,此指读书人的服装。

- 嗣音:保持音信。嗣,接续,连续。

- 佩:系在衣带上的饰物。

- 挑兮达兮:挑达,亦作“挑挞”,往来相见貌。一说独自来去貌。

译文:

悠扬的流水,流不走成捆的荆条。家中终究少有兄弟,只有我和你而已。不要听信别人的流言,别人其实在欺骗你。

悠扬的流水,流不走成捆的木柴。家中终究少有兄弟,只有我们两个人。不要听信别人的流言,别人其实不可相信。

拓展:

- 这首《郑风·扬之水》的内容与《王风·扬之水》比较相近,甚至诗中各章前二句也同样出现在《王风·扬之水》中。围绕本诗的主题,古今的《诗经》研究者展开了各种争论。

- 《毛诗序》认为是君子悲悯郑昭伯“无忠臣良士,终以死亡,而作是诗也”。

- 朱熹《诗集传》判定为“淫者”之间相互辩白之词。

- 闻一多《风诗类钞》中则解读为“将与妻别,临行劝勉之词”。

- 此外还有“兄弟相规”说。

- 现代学者多持的“妻子向丈夫辩白”说等。

- 扬:激扬,一说悠扬。

- 束楚:成捆的荆条。

- 维:同“唯”,只,独。

- 无信:不要相信。

- 迋:通“诓”,欺骗。

- 束薪:成捆的木柴。

- 不信:不可信任。

译文:

走出城东门,女子众多如云。虽然众多如云,却非我所思怀之人。白绢服饰或青白衣裳,聊以使我愉悦。

走出城重门,女子众多如荼。虽然众多如荼,却非我所思念之人。白绢服饰或绛红衣裳,聊以与之欢娱。

拓展:

- 《毛诗序》认为是此诗是悲悯郑昭伯时期社会动乱的作品,因为“公子五争,兵革不息,男女相弃”,故有“民人思保其室家焉”。

- 朱熹《诗集传》则提出“人见淫奔之女而作此诗”,认为此人终不为此女之美所惑,而能忠于自己的“糟糠之妻”。

- 近现代学者多认为,这首诗抒发的是一位男子对其恋人或妻子专一不二的情感。

- 匪:假借为“非”。

- 思存:思念,念念不忘。存,铭记在心,一说慰藉。

- 缟衣:一种白绢衣裳。

- 綦巾:一种青白色衣服,古代未嫁女子所穿。一说为青黑色佩巾,一说为浅绿色围裙。

- 聊:姑且,暂且,一说愿。

- 员:同“云”,语气助词,无实义。

- 闉阇:古代城门外瓮城的重门。

- 荼:茅草、芦苇之类的小白花,常形容数量众多或场面盛大。

- 且:语气助词,无实义。一说慰籍。

- 茹藘:本指茜草,此指茜草所染之绛红色。

译文:

郊野蔓延四布的草丛,其中寒凉的露水很多。有一个美丽的人,眉清目秀又温婉。与你邂逅相遇,正合我的心愿。

郊野蔓延四布的草丛,其中寒凉的露水很浓。有一个美丽的人,温婉而又眉清目秀。与你邂逅相遇,和你同成善德。

拓展:

- 《野有蔓草》一首男子表达思慕“伊人”的唯美诗章。

- 《毛诗序》认为此诗创作背景是郑国“君之泽不下流,民穷于兵革,男女失时”,所以诗中的“伊人”其实只是诗人“思不期而会焉”的想象人物。

- 明代季本《诗说解颐》则认为此是写实之诗,即“男子遇女子野田草露之间,乐而赋此诗也”。

- 蔓草:蔓延滋生的草。蔓,一说音“wàn”,指茂盛。

- 漙:形容露水多。

- 清扬:眉目清秀,也泛指人美好的仪容风采。

- 瀼瀼:形容露水浓重。

- 臧:善,美好。

译文:

溱水和洧水,水势正浩大。男子和女子,正拿着兰草。女子说前去观赏,男子说已经去过。姑且前往观赏吧!洧水之外,确实开阔又有乐趣。男子和女子,相互戏谑取乐,赠送芍药作为礼物。

溱水和洧水,水深而清澈。男子和女子,人数极众多。女子说前去观赏,男子说已经去过。姑且前往观赏吧!洧水之外,确实开阔又有乐趣。男子和女子,交相戏谑取乐,赠送芍药作为礼物。

拓展:

- 《溱洧》也是一首涉及男女恋情的诗歌。

- 《毛诗序》提出此为讽刺郑国动乱之诗,即所谓“兵革不息,男女相弃,淫风大行,莫之能救焉”。朱熹《诗集传》、姚际恒《诗经》等亦赞同这种观点。

- 近现代学者一般剥离传统道德礼仪观念,直陈此诗为叙写男女纯真爱情之作。

- 溱与洧:郑国水名。

- 涣涣:水势盛大。

- 蕳:兰草。

- 既且:已经去过。且,同“徂”,去、往。

- 訏:广大。

浏:通“漻”,水深而清澈。