关于自杀的两点误解

若我们身边一位活泼的朋友突然消失了,你会有什么反应?

或许我们第一个猜测都是:他一定出去旅游了。可万万没想到,再得到的竟是其结束了自己的生命的消息。 若这个人是我们的亲人呢?当突然得知此等噩耗,该是何等悲伤;伤痛之余不免思考,究竟什么原因导致了他的自杀? 其实这个“朋友”就是大卫,得知其死讯的亲哥哥吉尔莫回顾弟弟的一生,聚焦种种现实生活问题,只为寻找弟弟自杀的真相。最终作了回忆录《消失的人》,并获得加拿大总督文学奖。

关于自杀的误解1:活着比死容易 面对有自杀想法的人,千万别再说“你连死都不怕,还怕活着吗?” 这句话堪称“站着说话不腰疼”之最,且它很可能大大促进对方实施自杀的想法。 大部分人是怕死的,所以他们认为连死都不怕的人非常大胆,那还有什么好怕的,活着不好吗?然而事实上,对重度抑郁症患者或者想要自杀的人而言,正是因为活着太难了,所以才选择死亡这种一了百了的方法。 面对困难最简单直接的方法就是逃避。那若“生活”全部就是一个困难的,对于有这种极端看法的人而言,最直接的逃避方法似乎就是——自杀。所以对他们而言,活着真的很可怕。 这正可以解释为什么40~59岁的中年人是自杀率最高的人群(其中,中年男性又占据了中年人群的80%)。因为上有老下有小的中年人面临来自社会、工作、家庭方方面面的压力,生活中的困难扑面而来。 若曾经自己的热爱也被磨灭,如大卫一样“随着时光流逝,音乐能带给他的心理慰藉已越来越少,更多地变成了一项生存技能”,如此看来能留恋的逐渐减少,最容易选择那种简单粗暴的处理方法。 这里也是对我们的一个提醒:区分兴趣与谋生手段。一定要有一项无利益相关的爱好,它的纯粹可以给我们带来不可估量的精神慰藉。因为太现实的问题会消磨热爱:若有一天发现自己曾经的爱好给我们带来的收益越来越少,你还能欣然接受它吗?面对生存压力的同时,你还会发现自己在世界上的热爱又少了一项,油然而生的虚无感会带来双重打击。 关于自杀的误解2:什么时候最容易自杀 人们常常以为生活限难会导致自杀率上升,其实不然。自杀率上升的时期往往是生活状况看上去还不错的时候。菜斯特说:“你可能会觉得生活顺遂自杀率下降,生活艰难自杀率上升。然而,现实可能恰恰相反。当一切顺遂时,一个人便再也没有借口将问题归咎于外在因素,只能回潮自身,由此觉得出问题的一定是自己。 相信不少人认为抑郁症最严重的时候最容易自杀,看着患者逐渐展现生机家人们都会舒一口气。其实不然,恢复期才是医生最担心的时期!因为真正严重的时候,患者不具有策划这些的能力和执行力,当刚开始恢复时,逻辑思维能力恢复、执行能力提升,才是自杀高发期。

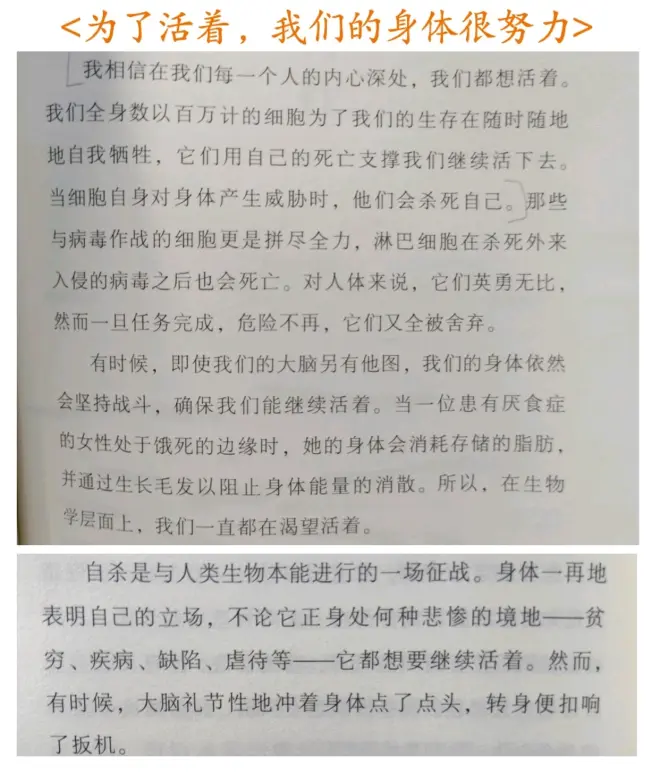

自杀的那一刻,他们会想些什么呢? 或许常人会认为他们在纠结,其实真正想要自杀的人,是“箭在弦上,不得不发”的状态。“或许,那一刻,他心中的痛苦犹如跌落山谷的瀑布,轰鸣声下已不再有理性思考的可能。” 在那一刻,他或许已不能辨认什么是后退,一如被退潮的大海紧紧包围困守的黑色潮汐,再也没有了挣脱的能力。 关于“生”的思考 或许当下的困难很多,但坚持下去,总会有办法解决的。 其实在我们每一个人的内心深处,我们都想活着,只是当下不知道如何是好才产生了永远逃避的方法。你看,我们的身体在为了我们活着做出努力: 我相信我们全身数以百万计的细胞为了我们的生存在随时随地地自我牺牲,它们用自己的死亡支撑我们继续活下去。当细胞自身对身体产生威胁时,他们会杀死自己。

我们的亲人也在为了我们活着做出努力: 为人父母,生儿育女,无程式可依且危机四伏,好像从一开始你就被设计为不可能解决所有的问题。做父母会有很多的收获与回报,但有时你也要承受无尽的痛苦。

正如凤凰传奇在《海底》中所唱:“春日雨,夏蝉鸣,明天是个好天气;秋风起,雪花轻,海底看不见四季” 最后,请相信:在不久的某天,我们一觉醒来,一定会黑暗尽逝,阳光普照!