似我非我——周贤珍人物碎片

本文节选自周贤珍的画册《似我非我》141-146页

1、出生

我注定是个不安分的人,一出生就给母亲带来了产后大出血的“灭顶之灾”,当然就推不脱有“克母”之嫌。随后,抗日战争爆发,我们举家南下,从山东到浙江又到福建....居无定所,漂泊动荡,特别在福州,莆田,永安等地读小学的日子,可以说是“逃难中的幸福童年”,留下了许多美好的记忆。当时家境清贫,兄弟姐妹又多,幸好继母操持家务非常能干,我们才不知“愁”的滋味。实际上父亲虽然是农业方面的专家,但收入拮据,每天吃的都是芥菜、萝卜,偶尔有花生米,每人也只能分到几颗解解馋。那时,我最开心的是每到放学之后,就可以钻进水果园去偷吃荔枝,桂圆(龙眼)等新鲜果子。还常常赶到祠堂前的广场去看高甲戏,什么《张文祥刺马》、《镜花缘》等。那紧张的刺杀场面,奇怪的高调唱腔至今还印在脑海里。总之,在这种兴奋快乐的气氛里我才忘记了轰炸、逃难、饥饿的烦恼,寻觅到了许多童年的自由和幸福。

不久,抗战胜利了,我父亲原毕业于日本东京帝国大学,因此让他去台湾接任工作,后任农学院院长之职。随后我们六个兄弟姐妹跟着母亲坐小船跨海去台湾,不想途中风大浪高,又遇上了海豚群,小船颠簸得把每个人的苦胆水全都吐光了,当时,我发誓永不坐船了!

2、读书

台湾是我念中学并萌动各种思想的启蒙之地。当时,全岛大力提倡学汉文讲国语,因为日本人统治时期是严禁台湾人讲汉语的。我们几个大陆去的同学普通话都很流利,也就很“吃香”了,自己还组织起“读书会”,传播标准国语,抨击时政,颇有一点新潮新青年的味道。我的姨父和母亲都是京剧票友,经常带我们去戏园子看京剧演出,锣鼓一响就勾起我小时候看高甲戏的兴奋。有一次看的竟是大陆来的话剧,布景灯光和表演所营造成的意境和京戏大不一样,好奇妙啊!我记得那次看的是《万世师表》,主演是耿震等北京来的名演员,于是,我们“读书会”也立即排起陈白尘先生的《结婚进行曲》,我演的角色叫黄瑛。当时我在学校里很怕背课文,奇怪的是背台词很顺利,记得牢,这是我生平第一次接触舞台,第一次感受到演戏比看戏更兴奋。

没想到,这次演出却带来了学校的惩罚,因为“读书会”是校外组织,又有进步倾向,演出被校方视为“越轨活动”,竟然还关了我们“禁闭”,要“面璧思过”,这又成了我生性不安分的一次旁证。

3、返乡

1948年秋季的一天,父亲告诉我们要回浙江老家了,可以吃大饼油条了,全家无不欢欣雀跃。不久果然回到了西子湖畔,还住进了“黄龙洞”,生活怡然自得读书就在建国中学。记得当时,同学们知道从台湾回来了“四姐妹”,都挺关注,尤其是姐姐和我穿着花色连衣裙,特别引人注目。因为“建中”刚从内地搬迁回杭,同学们的衣着朴素无华和我们形成了鲜明的对比。其实,我当时真正的差异是喜欢参加各种活动,尤其是高年级同学的进步集会,还秘密加入了新民主主义青年团的外围组织“YF”,学秧歌、办夜校、开展扫盲,也算是个活跃分子,1949年的7月1日,我走进了杭州市青年团干部学校,这是我人生道路上关键时刻的一次重要转折点。

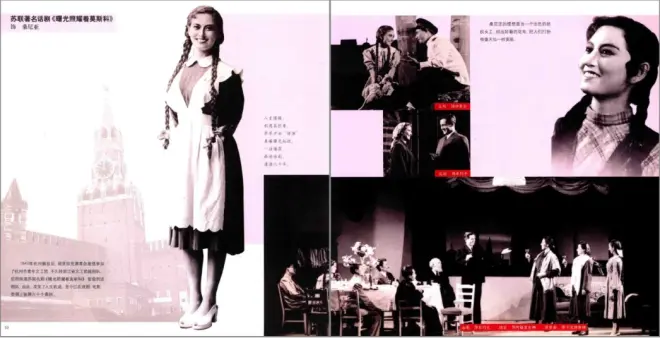

4、借演

“青干校”结业,我被分配到文工团,成了一名文工团员,但后来没有想到又被落实到“越剧队”当一名越剧演员。我的天啊,我这个不会说嵊县话的嵊州人,怎么会唱越剧呢?幸好老天有眼,不多久,中苏建交,话剧队要排一个大型苏联话剧《曙光照耀着莫斯科》,把我借去演女主角桑尼亚,一个学生出身的文工团员要出演大型话剧,毕竟战战兢兢,通过几个月的排练,专业化的艺术生活使我体会到了创造角色的艰辛和神秘,尤其是化妆彩排的那个夜晚,当化妆师用鼻油灰把我的鼻梁垫得高高的,又用双氧水将头发染成一片金黄...镜子里的我一下子变成了一个莫斯科姑娘,我好激动。演戏真神奇,直到演出结束,大幕在观众热烈的掌声中缓缓落下,我的眼泪忍不住从两颊流了下来,我知道,从这一天开始,我的生命将全部托付给这个舞台,我的情缘将永远和话剧紧紧相连。

5、迷恋

艺术创造是艰辛的,但更是迷人的。

五十年代,话剧在中国有过非常辉煌的“黄金时代”,中外名著纷纷上演,曹禺先生的《雷雨》,《日出》尤其受到广大观众的喜爱。我有幸扮演了《日出》中的陈白露和《孔雀胆》里的阿盖公主等许多性格迥异的重要角色。这是难得的机遇,也是组织的信任和培养,所以不敢有丝毫的懈怠和马虎,个人生活也完全被“角色创造”的高密度日程安排占领。

从演员自我走向角色和人物是一个艺术创造的有趣过程,更是一个学习知识,提高文化,认识社会和理解人生的过程。

我开始读懂曹禺,也开始读懂了陈白露,剧中“损不足以奉有余”的一幅幅人生画面令我震颤,使我激动,让我静思....我喜欢话剧的深邃,更迷恋自己扮演的人物。为了她们,我学抽烟,观看大量有关的小说、电影作品,整天沉浸在创造角色的世界里,甚至出差,坐火车看到车窗上的霜花也会像白露一样惊呼起来:“霜!霜!真美真好看啊...”骑着自行车去菜场买菜,一路背台词一路练笑,回家一看竟然把一块鲜肉掉在路上还浑然不知。买了东西钱包却留在了柜台上,生活中丢三落四是常有的事于是,“马大哈”的美名就落到了我的身上。

6、出局

花开花落,潮涨潮退,都说人有“命运”,可谁曾算过自己的“艺术之命”?那一年,我35岁,正当步入表演生涯的最佳档期,忽然,乌云滚滚,风雨突变,我们一大批“出生不红,根子不正”的黑子女,一夜之间都被赶下舞台,扫地出门当了工人。杭州运输段是一个修理汽车的地方,分配我去当刨工,八小时站在刨床前,整天和机器打交道,一身机油,两手污垢,艺术神经几乎被全部折断“繁红一夜经风雨,是空枝”。(注1)当时确实很失落也很想不通,难道这就是我“艺术生命”的终结?我就这样心甘情愿地永远离开舞台?不我这个不安分的人决不会“认命”放弃自己的追求”,于是又来了一次新的不安分,不仅和工人师傅交朋友,还和他们一起演起戏来。一出小话剧《山村小站》演遍杭州各县汽车站,边做演员还要边改编剧本,累得有一次稀里糊涂错吃了十多片安眠药。那是在浙江安吉山区,交通非常不便,病危通知都下来了,急忙把出差在外的老顾召来守夜待命,差一点闹出大事情。

风雨过后我仍然快乐地活着,人生的主动权不应该交给别人,出局不出局全在自己手里。就像离退休多年后我还会高高兴兴参加钱塘剧社排演《同船共渡》一个道理——“迷恋”那个舞台呀!没治!

7、延续

我并不相信冥冥之中有一只无形的手在操控人的命运,但许多不由自主的生活变迁又让人哭笑不得。动乱的年代里是“无可奈何,听人摆布”,恶梦醒来后又是”一声令下,回到舞台”,一晃十年过去,我们激动。兴奋感恩...但时光是无法倒流的,我已是年近半百的人了,女儿顾艳已经准备考大学,真的还有第二个春天吗?我劝女儿不要像我一辈子吊死在一棵树上,只会演戏,要多做几手准备。可她回答“不!要考就一定要考‘上戏’,否则宁可下乡”,我担心不安分的“遗传基因”在她身上延续,可她偏要往文艺这条路上走!也许是一首叫‘妈妈’的朗颂诗打动了考官们,硬是让她考上了表演系。几年后儿子顾怀中也进了“上戏”,这个家里四个“B型”血真是热闹非凡。先是老顾編剧我表演,姐弟同校拜师门,后来就姐弟同拍片,母子共剧团,说来说去都是艺术上的事,“共同语言”和“切磋技艺”使全家有一种特殊的温馨。

八十年代末,有二、三个春节,元旦是最开心的日子,因为央视一套的节目里总有我们家庭成员参加拍摄的重点剧目要播放,全家就聚在一起“大会餐”,像过节一样有说有笑,互相评说、指指点点、戏谑自嘲、那种幸福感可说是“半世总为天外客,一家今是故乡人”。(注2)我总算盼到了“第二个春天”,那是“延续”带来的“春天”,是生命迭加”的“春天”!

8、经典

拍摄《红楼梦》是我艺术生涯中的一次“最高奖赏”。它给了我最丰厚的知识,最珍贵的实践和最美好的回忆。这个摄制组碰上了天时、地利、人和的大好机会,以王扶林导演为首的主创集体是一批勇于探索,一丝不苟,敬业、能干,真正值得我学习的艺术家。

这部连续剧二十多年来在各种频道反复播放了上千次,是一个奇迹。它倾倒了几代人,影响了几代人,这种艺术魅力来自“经典”,来自中国文化深厚的底蕴,我能有幸参与其中,是一生的骄傲。

王夫人确实是个大配角,身份虽显赫,戏分却不多。但是,王妃和宝玉都是她的亲生骨肉,谁能和她攀比?要把握好身份,演得有气质,要看到她对各种人物的不同态度可不是一件容易的事。天下巧事也难得,我正好也有一儿一女,身份虽然不能相比,母爱和亲情却是相通的。看到宝玉被打我痛彻心肺,不由联想到儿子一人在家无人照顾,只能把钥匙套在脖子上独自生活,便心酸难耐,潸然泪下。元妃省亲,母女相会更勾起我思念女儿远嫁日本后的多次离合伤情...我想,演王夫人首先要演一位深爱子女的慈母,但正如王扶林导演说的“人是杂色的,要像找对象一样去找她、了解她、认识她”,“要像谈恋爱一样耳鬓厮磨,心心相印”,我从原著和剧本中发现,她不仅仅整天吃斋、念佛、聊天、打牌、慈善可亲,还有不可触犯的另一面,打金钏、斥晴雯,赶芳官等等都是她干的。于是一个双眼半闭、面带笑容,手捏佛珠的贵夫人忽然睁开眼睛,声色俱厉,威里带泼地向我走来.....

我曾问编导之一的周岭,你们为什么选我演王夫人?他回答:“气质像”。天啊!气质是什么呀?我至今也没有捉摸透这个东西。

9、心声

俗话说女儿是母亲的贴身小棉袄,我和女儿顾艳可说是贴身更贴心,有一次,大众电视杂志上发表了我和她的“两地书”,记者的采访抓住了我们以“切磋艺术,交流心得,探讨表演,创造人物”为主线的“超血缘”母女亲情。但是,有一天让我揪心的事终于发生了,顾艳在国际长途的那一头传来了伤心的哭声,我的心悬了起来,仔细一问,原来是因为她无法摆脱“想演戏”的情结,引起了小家庭的矛盾,顾家庭还是顾演戏,今后该安定下来过舒服日子还是继续奔波与漂泊动荡作伴?我连着几个晚上为她失眠,为她思虑,为她寻找迷雾中的道路,最后用笔向他们倾吐自己的心声——人生的欢乐来自理想的追求,家庭的幸福来自相互的体谅和尊重,时间考验着爱情,艺术陶治着人性。”女儿终于在挣扎中成长,她没有让我们失望,在新的冲浪里又顽强地冒了出来:《长恨歌》、《狗小的自行车》、《在那遥远的地方》、《娘》、《婆婆来了》等一个接一个新作问世,一个又一个新的艺术形象在荧屏,上展示着性格的魅力。在电视电影“百合奖”的领奖台上她哭了,别人笑她太失态了,“你‘飞天’、‘白玉兰'都得了还那么激动?”

但我理解她的心,这个“奖”对她来说意味着“再生”!

10、玩命

那是两军对垒硝烟滚滚的古战场,我是契丹族的首领,正威武地骑在高高的马背上督战。导演向我交待得很清楚,“不用怕,你是在马上观战,不必冲锋陷阵,有小战士保护着你”。那个战士还教了我一些应急的对付措施,但我还是有些担心,因为前几天学骑马时两条腿卡在木桩里受了伤,今天若腿用不上力,马不听话就糟了——忽然信号从天而降,整个草原霎时间吼声四起,战鼓隆隆,两军兵士个个勇猛,冲杀向前!我那坐骑早就按捺不住,也跟着冲了出去,急得我大声叫唤:“不行,停下,停下!”可它是畜牲,哪里听我的,拼命往杨家阵营里冲。由于马的速度,马的倾斜,我在几乎要从马背上摔下来的危急时刻,想起小战士的话死死抓住马鞍不放,两腿紧紧夹住马肚子。这时,整个战场已经一片混乱,当两军交战在一起时,演员们看到萧太后被围其中开玩笑高喊“活捉萧太后!”我一看自己皇冠披风全飞了,导演和制片都急出一身冷汗,他们看到我还在马背上,这才松了一口气“周老师,你真行呀!”“我呀,向张导(注:张绍林)学习,是玩命!”

11、育花

话剧跌入低谷,我的年龄也即将离退,无可奈何花落去。此时话剧团领导找我商量,希望牵头筹划搞个儿童剧团,一切从零开始,振兴话剧要重新培养观众,要为少年儿童提供精神食粮。于是,我又没得安宁了,整天“筹愁交加”。那些日子里,我们家成了儿童戏剧的创作沙龙,天高、虞哲杰、钱永明都成了老小孩,童心未泯,幻想飞天,什么外星人呀、死亡谷呀、千果树呀,都进入了美丽的童话世界,然而,也有一些同志觉得这是话剧的异化和倒退,是降低品位的瞎折腾,我们筹备组却很坚定,“开弓没有回头箭,值得干的事就不要犹豫”,继续四处去拉赞助,筹钞票,真是磨破了嘴,跑断了腿,最后终于得道多助浙江儿童艺术剧团在杭州工艺鞋厂和社会各界的支持下成立起来了。

儿童艺术剧团的第一个大型科幻儿童剧《明天飞》正式彩排的那天,我们请来了周边几个小学的师生看演出,已经被冷落多年的话剧舞台又一次奏响了欢乐的乐曲,整个剧场掌声笑声,欢呼声一浪高过一浪,孩子们疯了,老师们笑了,演员们激动了,我们“沙龙”的每一个人都像喝下了一杯鸡尾美酒,酸甜苦辣在心头。

12、交流

儿童剧、木偶剧、课本剧,还有各种艺术培训的项目,雨后春笋般活跃起来,话剧团一下子变成了“儿童乐园”,最没有想到的是儿童的事业受到世界大家庭的关爱,对外交流和境外邀请巡演都主动上门来了。日本静冈县有个著名的蒲公英儿童剧团(汤波波),天高去日本时访问过她们,被剧团缔造者小百合叶子的事迹深深感动,后来,剧团要到浙江来演出,我就请父亲把小百合叶子的资料翻译成中文在《戏文》杂志上发表,又让我们“儿艺”配合她们一起演出,她们精湛的表演、简朴的作风,敬业的精神都深深留在了我们心目中。后来,我到日本探亲时还两次到汤波波剧团去作客,看到她们的团部如此简朴,演出如此繁忙,而孩子们看戏的心态又如此神圣,不由想到我们也应该树立“为儿童戏剧奉献一辈子,无怨无悔尽心尽力的敬业精神!”我多么希望时光能倒转,补回一个真正幸福的童年!

几年后,“儿艺”茁壮成长了,童话剧《奥芝国历险记》到台湾巡演更是成功,据说两岸儿童剧的交流演出中,我们是赴台的第一团。这次,我有幸随团走遍了”宝岛”,重访了“故地”,相隔近半个世纪,那熟悉的街道,”女中”的校门,乡间的俚语,清新的海...切都没有大变,只是记忆遥远,眼前的景物反而显得浓缩了,陈旧了,亲情相聚的渴望却更加浓烈了。一别就是半个世纪呀!亲人见面,万感交集,大家期盼多灾多难的中华民族从此屹立世界强国之林,永远不再分离!

13、盛世

颐养天年,这是上辈人的幸福观,我何尝不希望能过这种悠然自得的晚年生活?但是,我还是不习惯过安宁的日子,只要身体吃得消,一个电话来,剧组有邀请我就会尽量去参加拍摄,而且心情舒畅,劲头十足,因为这种时刻使我忘记了自己的年龄,还转动起创作的思维,体现出活着的价值这不也是一种“颐养天年”的方式吗?再说,角色无论大小都有她的人生,也都有创作的乐趣。去年拍的片子《盛世武生》,我演位京剧老票友,福态、正义、崇尚艺术,是武生泰斗的老“粉丝”;今年又有个新片《我们一家人》带点喜剧风格,我的角色是一个直率、开朗、慈爱又严厉的老太太,虽然戏都不多,但我演得很投入很开心,剧组里的导演、制片人都说“演得很到位”。我能在近八十岁时再创造几个新角色,活到老,学到老,演到老,不也是盛世天年的最大幸福吗?

14、旅行

回顾我一生的艺术生涯,是一次幸福的旅行,这些“风丝雨片”给我的人生带来了丰富的色彩也品尝了苦涩的滋味,有创造的满足也有失落的痛苦,有旅途的艰辛也有成功的喜悦...记得法国著名作家罗曼罗兰说过:人生所有的欢乐是创造的欢乐。我愿把这份欢乐连同这本“珍藏”和我的朋友们一起分享。

15、后记

蓦然回首,我已是年近八旬的老人了。“青春留不住,白发自然生”。可喜的是无论在舞台演出或拍摄现场,我都喜欢拿傻瓜机子拍几张剧照留作纪念。没想到这些“宝贝”竟成了我的珍藏,留住了艺术人生中最珍贵的“瞬间”。许多关心我的朋友说:“你有这么多艺术资料,应该出个专集。”于是,便有了将散落各处的资料搜集起来,汇编成册的想法。天高、正伦立即着手策划,编纂文案,大家一起找资料,谈创意,经历了数月准备,又得到顾页设计工作室富有创意的设计,才有了这本《似我非我》。这几乎是一次艺术再创作,使我回味了漫漫六十年艺术生涯所经历的思索、创造,痛苦和喜悦,并增添了晚年生活的巨大乐趣。

这里,必须说明,“专集”中每一个艺术形象的创造都不是我一个人能够完成的。是剧组编导们给予了“机会”,是全体同仁真诚的合作,是化妆师、摄影师、灯、服、道、效等舞台美术各部门艺术家们共同创造的成果。但是,因为年代久远,剧目及部、集繁多,尤其是影视部分,剧组多为临时组合,无法一一查证合作者的名字,也就无法一一署名,只能在此一并致歉了。

艺术人生是离不开观众的,我还要感谢几十年来一直关心和支持我的观众们,你们是我最忠实的朋友,最严格的导师,最能心心相印的知音,希望这本“专集”也能得到你们的喜爱。

周贤珍

2010.7.6西子湖畔