Neuron:研究发现大脑终止决策可能与这个神经机制有关

毕业季到了,小明奔走于各大招聘会,想找到一份满意的工作。他首先判断某职位是否匹配自己的学习背景和专业技能,然后尝试了解公司的文化和价值观,从而决定是否申请该职位或继续寻找其他职位。小明这种找工作的过程便是一个经典的决策行为。大脑通过收集多方面的证据来进行决策,证据积累的神经机制已被证实主要和皮层有关,但终止决策的行为机制尚未清楚。

对于复杂事情的思考:总是会有很多杂乱的信号对最后的决策进行干扰,需要有一个标准对判断过程进行中断。2023年6月哥伦比亚大学神经所 Michael N. Shadlen 实验室在Neuron上发表文章,以恒河猴为模型揭示了从深思熟虑到决策的转变机制。在恒河猴进行决策时同时记录来自旁内侧区域(LIP,lateral intraparietal area )和上丘(SC,superior colliculus )的反应。提出了“SC 失活,使得‘判断阈值传感器’受损,并延长了 LIP 的活动”的假设。

LIP 脑区已被证实在积累证据中的重要作用。在形成“决策”前的一小段时间里,LIP 神经元会以固定速率兴奋。LIP 的主要下游目标之一:SC,是一个参与定向行为的保守中脑结构。有研究证明了 SC 在多项任务中的重要作用,包括眼球运动。此外,SC 还会向上投射到基底节和大脑皮层(包括 LIP)。但 SC 是否和 LIP 一起参与决策行为的停止还不清楚,基于高密度多通道电极技术的发展,本实验得以同时记录 LIP 和 SC 的活动。研究者猜测 SC 参与眼球运动,可能会对 LIP 的活动设定一个阈值,当到达阈值时,就终止决策行为。

LIP和SC的关系呈现动态变化

研究人员在猴子上建立了一种行为范式,使得猴子能够通过眼球运动来传达它们的选择。研究人员让恒河猴执行一项“运动辨别任务”,又称随机点运动 (random dot motion,RDM)实验:该任务要求猴子判断小点的运动方向(图1A)。小点会随机按照不同方向和强度进行移动,猴子的眼球向左或向右运动来预测小点运动的最终位置。

图1:行为任务范式建立

研究者使用一条曲线来标记猴子的选择与小点运动的关系,发现猴子的选择反应时间(RT),取决于小点的运动强度和方向(图1B):小点运动的强度越强,RT 越小;当超过向左或向右的累积证据的阈值水平时,猴子终止决策。此外,一些弱强度运动的实验进一步证实了动物的决策基于积累证据。

随后,研究者在猴子执行 RDM 任务时同时记录了 LIP 和 SC 中的单个神经元。研究者发现猴子的 LIP 和 SC 脑区在 RDM 期间的平均活性类似(图 2A 和 2B):这两个区域的活动都受到运动强度和方向的调节,并且都能预测试验向左还是向右。图 2C 和 2D 显示了控制其他因素后,刺激脉冲对 LIP 和 SC 活性的影响。结果显示LIP 和 SC 的活动与眼球运动开始和扫视过程是一致的。

根据这两个区域的不同动力学数据,研究者推测 SC 对 LIP 中的漂移扩散信号设定了阈值,超过阈值表现为“突发”。通常,“突发”会终止决策,但有时也不会。

图2:LIP和SC中神经元的试验平均反应

接下来,研究者同时记录了 LIP 中的单次试验活动与 SC “突发”之间的关系,并得出结论:LIP 的上升、SC 的爆发以及决策的终止密切相关。因此理论上,SC 爆发可能是 LIP 上升的原因,或者是由未观察到的中介,例如FEF(frontal eye field)脑区引起的。

SC脑区和终止决策是因果关系,被改变的决策阈值在LIP活动中表现得非常明显

基于上述结果,研究者进一步推测:SC 的失活应该会损害“终止阈值”。因此,他们用少量麝香酚(一种GABA激动剂)灭活 SC,同时用神经像素探针记录 LIP 中的神经元(图5A)。结果发现,局部 SC 失活增加了扫视的延迟时间;LIP 的发放率在决策终止前的一段时间提高。因此,研究者认为 SC 的失活降低了选择最终靶点时的视觉反应幅度,并导致早期积累证据率有所下降,SC 失活破坏了 LIP 上升与决策终止之间的关系。

图3:SC的局部失活影响了决策终止

结论

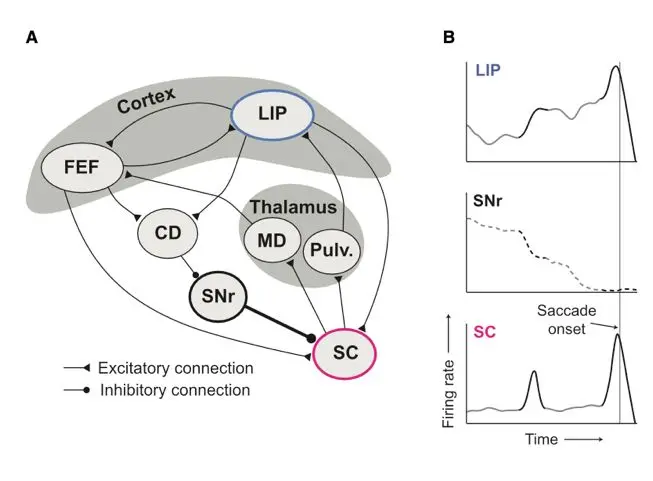

作者认为“阈值机制”几乎参与其他视觉运动关联区域,例如 FEF 和基底神经节,其中黑质网状部(SNr)(基底神经节的输出核)的作用至关重要。

他们阐述了两条“决策”环路机制:(1)当SC检测到兴奋性输入的上升时,触发“突发”反应(2)随后,来自SNr的反应抑制SC,下调LIP的活动。当LIP的活动很弱时,SC的抑制就很强。但是,LIP 和 SC 只是高度互连网络中的两个节点,整个网络中的交互对于 SC 的“突发”或许也产生了至关重要的作用。

图4:决策终止环路机制的假设

最后,研究者也在讨论中指出本篇文章并没有对 SC 的失活在扫视延迟时间中的作用做出详细解释,也不清楚 LIP 的活动是否直接接受SC脑区“突发”的影响,这或许是之后研究中所需要关注的方向。

原文链接:

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(23)00400-2

编译作者:Zoey(brainnews创作团队)

校审:Simon(brainnews编辑部)