陕西细犬历史研讨(杂记)

第一部分文献:

---祖国荣(网名平常心)搜集整理---

至今活跃在陕西关中的细狗撵兔活动,经久不衰,还形成当地的一种民族风尚。著于国内名狗档案的有产于我国山东省和河北省的细犬,主产地在山东梁山一带,那么为什么陕西关中的细犬大家却知之甚少呢?

在保护非物质文化遗产春风中,陕西蒲城细狗撵兔大型民俗竞技活动广为被新闻媒体报道,中央电视台(CCTV-10)“百科探秘”栏目,曾对蒲城民间细狗撵兔民俗活动进行过专题播报,于是一种奇特而高雅的古老、原生狩猎犬种-----陕西细狗,引起了民俗、历史、动物界专家学者的广泛关注!

陕西省蒲城县有深厚的历史底蕴,历史上是古雍州所在地;又是后稷稼穑(se) 之垠,春秋时系魏、晋、秦三大诸侯国交错占据的领地,后归秦国农耕之地。汉代为冯翊(yi) 、有左冯翊 、右扶风及京兆在内的“三辅”之称,是汉代“上林苑”核心狩猎之地。唐代因五个皇陵,特别是在“开元盛世”时,唐明皇李隆基为其父“睿(yong)宗李旦”在此修建气势磅礴的“桥陵陵园”,以及李隆基的泰陵,加之以后的三位皇帝均依山而豕(shi)乛 ,葬于蒲城境内的尧山山脉。往日陵寝宫台楼阁,有着庞大的护陵机构,“园陵犬”就是其中护陵人专门驯养犬只的机构。蒲城细狗撵兔风俗源于皇室宫廷以犬逐狡兔的娱乐之习。至唐代护陵犬的机构设立起,皇室良犬便在护陵人手中。历史的车轮已将过去载入和积淀,物是人非,如今在唐五陵周围的细狗,以及沿袭的细狗撵兔民俗,与蒲城特有的历史空间和守陵人的后裔、村落、民风、民俗不无关系。本文试图用所获取的历史、地理和调查资料,对陕西关中细狗、蒲城细狗撵兔民俗予以考证。

(1) 关中细狗的历史渊源

关中、是沿用古代对秦岭以北,渭河、洛河流域的、隶属于陕西境内的统称。汉时称西京,早在秦国时,关中腹地的蒲城就筑有秦发展农耕的---郑国渠。秦时,蒲城被称为“重泉县”,汉时称“冯翊 ”、“莲勺”。北魏时更名为---蒲城县。

(2)这种古老的围猎形式,千百年来,在这里传承延续,当地人称“细狗撵兔”。细狗,是当地人喜爱的猎犬,野兔,更是黄土高塬上特有的资源。是细狗的天然灵性成就了撵兔的猎性?还是这种风俗成就了这骄健、高雅,柔中带韧,韧中有柔的细狗血亲,在行业人士中,始终是一个耐人寻味的觅解之谜。

(3)陕西省蒲城县,地处秦岭以北的古关中腹地。历史农墨重彩地,在这里为华夏文明塑铸起灿烂的人文烙印,沃野中被尘封的秦“郑国渠”、“汉莲芍轶事”、“盛唐桥泰五陵”的恢弘壮观。而更具鲜活性的就数这兴盛不衰的细狗撵兔了。

(4)早在距今2500年前的《诗经•秦风》中,就有秦国太子携细狗狩猎的佳句:“载猃犭曷犭乔 ,车酋 车鸾辘。”猃是长嘴的细狗,而犭曷犭乔 则是一种短啄的观赏犬谓。”尔雅注:“短啄犬谓之犭曷犭乔 。”说文注:“长啄犬谓之猃。”细狗早在公元前已成为秦国的御用猎犬,名载可据。司马迁在《史记•李斯传》中,记有“牵黄犬,俱出上蔡东门,逐狡兔。”的场面,细狗撵兔的出处,在这里得到史学巨匠司马迁的认可。

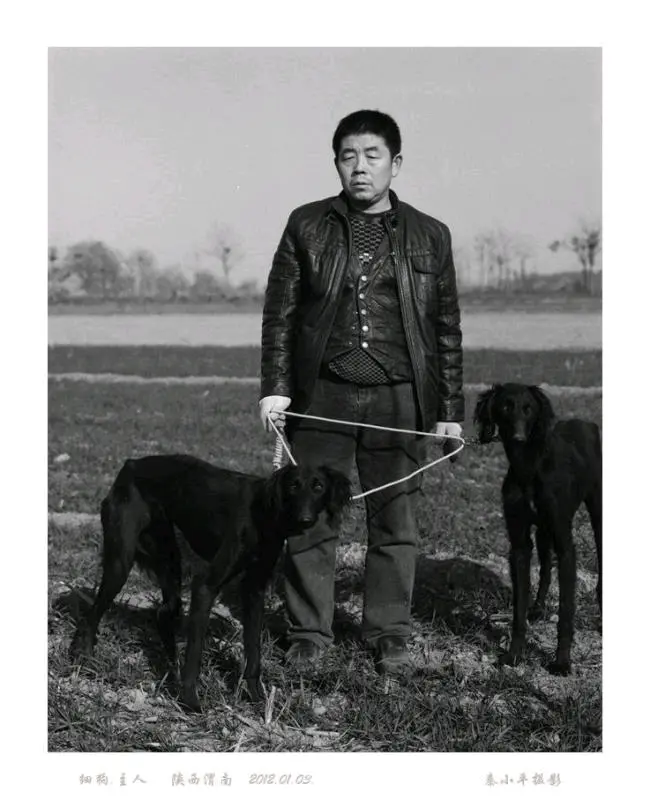

(5)钟鼎金文中铸有“唯正月,既望,癸西。王狩,王令员执犬。休善。用作父甲鼎彝”的文字。透视出执犬狩猎人的尊贵地位和显赫权利。《礼•曲礼》更将效犬上升为“礼”的最高地位:“效犬者,左牵之。”至今,在民间仍遵循着左手牵狗的习俗。甲骨文中的形象笔画,构勒的就是这种长嘴,翘尾,前弓后蹦、身体修长的细狗身姿。

(6)蒲城在西汉称“冯翊”,与京兆长安和扶风统称“三辅”之地。汉司马相如,在他的《上林赋》中,展示了一副庞大皇室园林的山水人情画卷。蒲城即是皇室围猎之苑。“兔园夹在池水,修竹复檀乐。”专门圈养野兔,供皇室猎取的兔园,早在汉时,就营造于古卤阳莲芍湖畔。《乐府诗集》“京兆歌”词中,就有“愿奉蒲菊花,为君宝羽爵。”的吉祥祝愿。这种头似皇冠,尾如菊花的细狗,已成为贵重礼品奉送,祝福。蒲城细狗得到了确切的正名与诠释。据汉代学者刘歆的《西京杂记》收录:汉时的西京即关中辖地,“有少年李享,驰骏狗逐狡兽,或以鹰鹞逐雉兔,皆为佳名。”这种陆空加击的猎兔,场面蔚为大观。细狗源产自民间,当时就有“修毫”、“白望”、“青曹”为有名的细狗。当时地处西安的万年县,就有“猛犬青马交 ,身价百金。”

(7)蒲城境内,桥泰五陵,气势磅礴。因此,蒲城曾被改为“奉先县”,列为京兆直辖的“赤县”。为大唐版图中一等县治。庞大的陵园配有庞大的守陵机构。古人作《园陵犬赋》。细致地描写出细狗为历代王朝刻意改良的御犬:“嘉彼御犬,即良且驯。蒙先朝之乃眷,向宫室而托身。”优良的细狗被集中于桥、泰二陵庞大的陵园之内,这是蒲城细狗得以集中一地的基础保障。它们“健逐天步,慵眠地茵,纟肃 组饰以炜炜,金铃奋而振振,入褚袍兮,曳尾;闻霓裳兮,率舞;循远乎金瑭,徘徊乎瑶圃。效珍比夫异兽,供命等乎迩臣。”

(8)历史的年轮,物是人非。如今,在唐五陵山脉周围,那些昔日守陵人的村落和后裔人中,典型的蒲城细狗得以延续,细狗撵兔的围猎喧啸,仍响彻不绝,此悬念并非是不可思议的未解之谜。

特别声明:本文由祖国荣(网名平常心)整理与二00九年元月。在整理本文过程中要特别感谢我公司的法律顾问、中国法学会会员魏文明老先生的鼎力相助,本文所有的古老资料都是由他收藏并无偿借阅的

ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷 ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈

2011年 Terence Clark先生访华,采集陕西细犬口腔组织样本送往英国实验室做基因比对

ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷 ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈

2017年陕西细犬研讨会部分资料

ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷 ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈ 🌷ᵕ̈

部分文献:

陕西细犬来源---摘自网络

我们知道《诗经》的成书年代在距今2500年左右,收载的是周代初年到春秋时期(公元前约1100年----公元前594年)的一些诗歌,相传为孔子所编,其中十五国风收录了当时15个地区的民风(民歌),秦---也就是现在的关中以及周边地区。

想想那时候既然使用了这个"猃"字,说明这个字已有之,至少也是先有狗后有字吧!我们有理由相信在那个时候我们的秦之地区(关中平原)已经有了一种善于奔跑的而且嘴比较长的猎犬------猃。

同样《史记、李斯列传》中也有“牵黄犬俱出上蔡东门逐狡兔”可见当时秦国地区用快狗撵兔这一活动已经非常“时髦”,深受人们的喜爱。

这种“长嘴狗”在以后的皇家狩猎活动中也经常被采用。

在陕西蒲城县志中有关于唐代皇室狩猎活动最早的记载:“唐代,高祖武德六年十一月丁酉,高祖李渊猎于伏龙原(今蒲城县城南17公里)”(《新唐书·本纪》);太宗十四年闰十月甲辰,太宗李世民猎于尧山。”当年皇家狩猎时----从者如潮,人欢马叫的恢弘场面是可想而知的。

在我国唐代陵墓里的壁画上,有不少关于狩猎的图案,这其中就能找到细狗的身影------如唐中宗李旦之懿德太子陵墓壁画中的架鹞鹰戏犬图。

可见唐代狩猎中细狗仍然被广泛的运用,同时深受器中,以至于死去的人都要带上它。

宋代李迪笔下的狗狗再鲜明不过的展现了一只步态轻盈的细狗图,明代宣宗朱瞻基(明代第五个皇帝)笔下的萱花双犬图更是把陕西细狗描绘的惟妙惟俏。

在明清以来的小说尤其是《西游记》中更是多处提到细狗。从先秦到唐宋再到明清中国文化中都有细狗的身影,可以说细狗已经深深的融入到中国古代文化之中。

同时对于一个犬种的地缘分布,我们不能太机械的理解为绝对的行政区分布,行政区域的划分是认识的划分。而做为一个物种的分布,从地缘上讲更重要的是地理和气候因素的影响,就如一个同心圆圈一样。

以某个点为中心向四种放射分布的一个泛地区概念。然而缺乏自信的国人在们看到细狗的同时,生硬的把它与萨路基或者是其他国外的犬种靠上了关系,希望藉此抬高他的身价,便有了丝绸之路时候细狗被带进中国的说法。

也有说是清代西方进贡中国或者说是洋人带到中国的,甚至说是民国时期某将军带回来的,其实这些都是没有根据的“推断”。

都是“可能”或者“好像”之类的措辞,毕竟他们谁也拿不出支持细狗是舶来品的有力证明,完全是一厢情愿的猜想罢了。