三则真实经历分享(超字数只能发成专栏)

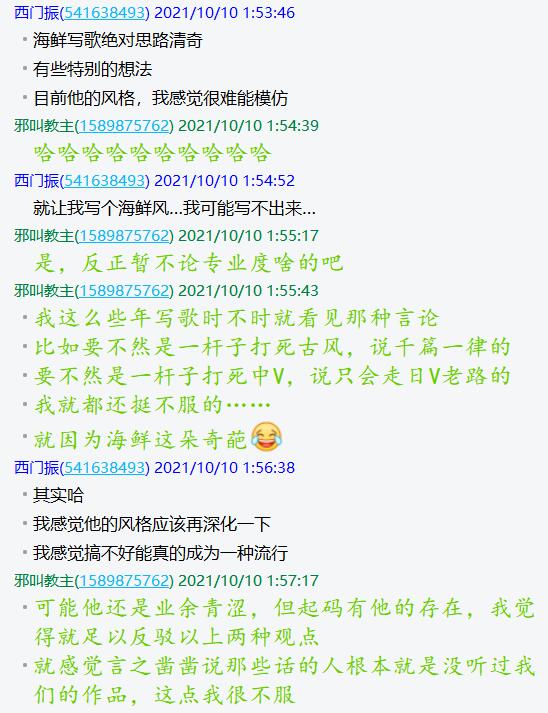

底部图是深夜瞎聊一截,而这段聊天触发我想起、想到一些东西,想与大家分享,因字多先提要:【三个真实经历,小标题:1.贞节牌坊;2.纯路人;3.春秋笔法实案】

作为小众圈里也小众的非职业音乐创作者,我认为所有对具体作品的客观点评或探讨都算得上是积极反馈。让人难以接受的是泛泛的批评、只瞥一眼的以偏概全、预置偏见立场的有意挑剔。

比如这些年来,我常常觉得如“千篇一律”、“跟风套路”这样的评语,已经被滥用到自身也成为了评论界的千篇一律和跟风套路。既有“口水歌”这一概念,很多评语也应被称为“口水评语”。

由此,我回想起了写歌以来三件让我留下记忆的创作外小事,大家自行品味,纯当幕后八卦看也行:

1. 13、14年那会儿大家发了新作品为了招徕观众还会在贴吧里发帖宣传,14年发《大唐玄怪来谒》时当然也去发帖了,我记得当时帖子回应了了,有一楼回复大意如此:“看到发帖宣传就不想去听,如果它真的好就不需要你专门发帖吸引人。”这个回复令我心里极为难受,我相信就算直接被说水平差劲也不会比被告知“我连看的机会都不会给你”的体验更糟糕。加上后来发布时遇到一点问题,数据也滑铁卢了,确实严重地打击到了我们,甚至我有点怀疑此后我们二人呈现的低产和网络低活跃度除了我们自身的性格因素外、多少可能也是由于被此事影响了心态。不过随着时间沉淀,大唐逐渐自我证明,我们的想法也经历了很多变化,那时的影响微乎其微了。

然而在八年后的今天,我还是会看到有人以“我从不听国V/古风/……”这样的言论自我标榜,我觉得这种话跟当年那个贴吧回复本质没什么区别,会让我回忆起当时的愤懑不平。我也不懂明明是局限性为何能演变成优越感,我只能称这种觉得自己听了xx流派的歌就等于被玷污了的心态为“音乐品味贞节牌坊”。

2. 我写歌这些年大多数作品都冷门,长期给反馈的都是老听众,但众所周知我16、17年参与了两个影响力较大的作品,便也为我带来了屈指可数的几次被“纯路人”前来指点的体验。比如其中一次,我记得是转发的转发里有个粉丝不少的po主将我写词惯用的第一人称曲解出了近似沙文主义的意图并予以批判,并引发了很多(根本没听的)人一片声讨,给我吓一大跳,赶紧去给她回复,诚恳地解释并邀请她听一听我其他的个人作品,以证这只是我长期的写词习惯,并没有她所想的那等暗示。她后来很快删了自己的转发。

几次“纯路人指点”基本都在我诚恳邀请对方听听我更多作品时就中断了。唯有一次,对方真的听了,并且还举出了我的作品中他相对更喜欢和更不喜欢的,且不论他观点内容如何,能真的去听也算一种对我的尊重。我一下就对他产生了更多兴趣,就觉得相比于作为网络符号的“路人”,他此刻多少更像有血有肉的真正的活人。

3. 这几年接受过几次文字采访,大概是因为我真的热爱深度交流吧(就是话多),不论采访者是谁,每一次我都不遗余力地去提供尽量详实的经历、分析与见解,即使最终能见诸于其成果的只是一小部分提炼。之前但凡公开发布的采访内容我都转发了,然而今年有一个我本来感觉跟记者聊得挺好,看完文章后却不想转发,因为即使以宽容的目光去看,我也感受得到这篇文章已经有了雷打不动的预置立场,就是那种隐约的批判以及“世人皆趋炎附势我独理中客”的蔑视——也许这并非出于撰稿人本意,而是其领导的要求。这个立场表达并不明显,我看得出来是因为我跟她聊过的所有试图打破局限视角的东西全都被裁剪了,留下的刚好只有能贴合这个预置立场的内容,我想这大概就是传说中的春秋笔法吧。