【转】「簡報王」和他們的產地IBM Power Everywhere篇

硬科技:「簡報王」和他們的產地IBM Power Everywhere篇

by 痴漢水球 2020.09.14 03:14PM

簡報時代背景:IBM在2004年初,挾著Power5那驚天動地橫掃千軍的恐怖效能,以及BlueGene/L奪下超級電腦Top500第一名寶座的氣勢,宣佈推動Power Everywhere,企圖對抗氣勢蒸蒸日上的x86陣營,避免踏上其他源自高階伺服器的RISC體系,因缺乏完善生態系統、難以推廣,而一個個步入歷史的後塵。 IBM在2004年3月31日啟動Power Everywhere戰略,計畫推動Power/PowerPC成為可「無所不在」的產業標準,並從下到上,晶圓廠、製程技術、電子輔助晶片設計工具、作業系統、一路到系統架構設計,建立完整的產業生態體系。 隨即在2004年4月,將作為BlueGene/L超級電腦與一堆嵌入式系統心臟的PowerPC 440產品線,以2億2千7百萬美元的價碼,出售給AMCC(Applied Micro Circuits Corporation),建立起Power Everywhere的附庸同盟國。

2004年12月2日,IBM在北京宣佈成立Power.org,氣勢如虹,坐在台下科科笑的筆者有幸躬逢其盛,瞻仰著Red Hat和Novell等軟體廠商,搶著搭上這班順風車的浪潮。筆者還依稀記得,IBM某院士還信誓旦旦的說「Intel的半導體製程技術,終究比不上他們」。 IBM那時有多「唱秋」?筆者就來好好盤點當時藍色巨人的豐功偉業。

伺服器:IBM Power5「Squadron」把擂台上的所有競爭對手,包含Intel Itanium 2,通通轟到觀眾席上了。32處理器/64核心的p5-595伺服器,TPC-C效能相當於「二、三、四名的總和」,計算機工業歷史上恐怕也沒有下次了。OpenPower 720也奪下TPC-H非叢集效能機種的第一名。

超級電腦:雙核心PowerPC 440的BlueGene/L奪下Top500的王座,第四名的Mare Nostrum也是採用PowerPC 970fx處理器。

遊戲機:Sony PlayStation 3的Cell和微軟Xbox 2(Xbox 360)的Xenon都是IBM產品,而任天堂NGC(Nintendo GameCube)的Gekko當然也是。

網路設備:Cisco旗艦路由器CRS-1,其路由引擎也是IBM Inside。

嵌入式處理器:AMCC的PowerPC處理器,應用在不同領域,如高階磁碟陣列卡。

個人電腦:那時Apple還是PowerPC的用戶。

所以IBM並非突然「三太子上身」創立「Power義和團」,Power Everywhere的理論基礎有其穩固的根基。

更何況,PowerPC的系統,已經隨著探測車而登陸火星了,比肩「唯一上太空的Nikon單眼相機」和「飄在無重力狀態的ThinkPad筆電」。

計算機工業史上首顆原生雙核心伺服器處理器Power4「Regatta」,在2002年拿下微處理器報導的年度最佳伺服器工作站處理器獎項,不過就筆者當年印象所及,那時也沒什麼像樣的對手就是了(Intel Itanium 2表示...)。

值得一提,衍生自Power4的PowerPC 970fx,擊敗了Intel 90nm製程Pentium 4「Prescott」和AMD Athlon 64 FX-51,也帶走了2003年的最佳桌上型處理器獎座。

自從DEC Alpha因一連串併購案而被Itanium取代後,性能王座就被IBM的Power牢牢的抓著,在2007年雙核心Itanium 2「Montecito」問世前,無人能夠威脅IBM的地位,直到一狗票x86追兵咬上來為止。

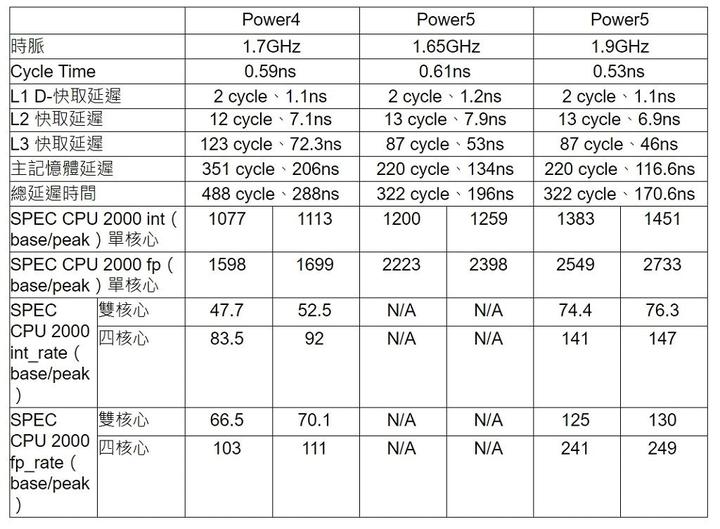

藉由整合型記憶體控制、專屬L3快取匯流排與同時多執行緒(SMT),相較於前代Power4,Power5的表現完全脫胎換骨。

這性能提昇幅度究竟有多驚人?各位科科請自行眼見為憑,關於那票還「插在」觀眾席上的被轟殺對手們,筆者就假裝沒看到就是了。

但2005年卻風雲變色,因為「對IBM的產品開發進程失望」,Steve Jobs在WWDC正式宣佈平台轉移計畫,從PowerPC轉進Intel的x86處理器,IBM變相失去了最大的「分母」,也嚴重衝擊後繼PowerPC的研發計畫。 而當年寄以厚望的「附庸同盟國」,更在2011年轉向64位元ARM架構,推出一系列的X-Gene伺服器處理器。

IBM也不得不放緩Power的產品時程表,跟著Intel一直擠牙膏,然後Power9被擠3次了,還是遲遲不見Power10的影子,只見慢慢的拖到2021年。 IBM Power 9處理器解析 地球上最強大泛用處理器 硬科技:一起在伺服器市場慢慢擠牙膏的IBM與Intel

為何Power Everywhere最終難逃雷聲大雨點小的厄運?道理很簡單:沒有Windows也沒有Android,沒有處處可見的個人電腦也沒有人手一隻的智慧型手機,除了遊戲機外,難以踏入平凡百姓家讓人感受到其存在,自然也作不大整個生態系統,即使擁有再多的輝煌歷史也是一樣。血跡斑斑的教訓,各位懷有雄心壯志的科科,應以此為鑒,科科。 IBM Power 9處理器解析 地球上最強大泛用處理器

by 痴漢水球 2018.01.14 10:00AM

新品資訊

ibm

ibm power

長期關心處理器技術發展的科科們,或多或少都曾聽聞每年有兩場IEEE(電機電子工程師學會)贊助的論壇:介紹「高效能處理器」的Hot Chips與「高效能省電處理器」的COOL Chips,也是眾多廠商趁機進行技術行銷的好場合。 剛好今年IBM分別在這兩場活動,公開了其位處計算機工業技術頂點的兩款旗艦處理器:

COOL Chips 20:發祥於1974年古老RISC之一的IBM 810計畫、高效能RISC伺服器的POWER9。

Hot Chips 29:源自於1964年S/360大型CISC主機(Mainframe)的z14。

所以我們先來瞧瞧富有傳奇色彩的POWER家族最新成員,由內而外,一層一層的抽絲剝繭。基本上,這種規格如同上帝、單價以一萬美金為單位的超級旗艦處理器,看到先跪下就對了。 IBM POWER9規格概要

最多24核心/96同時執行緒。

最高時脈4GHz。

Global Foundry 14nm FinFET製程,SOI晶圓,17層金屬佈線。

80億電晶體,晶粒面積695平方公釐。

Powe指令集架構3.0版。

模組化的處理器核心

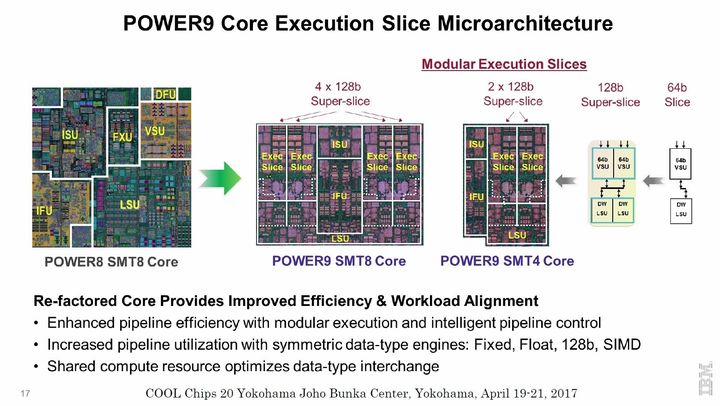

POWER9處理器核心模組化的程度,簡直跟GPU有拼。

指令管線前端與執行單元完全獨立。

一個獨立的64位元單執行緒單元:Slice。

兩個Slice組成一個128位元的Super-Slice。

可同時執行4個64位元純量、或2個128位元向量運算。

可同時進行4個記憶體載入或回存。

接著就衍生出兩種因應不同運算需求的處理器核心:

針對Linux環境追求虛擬化精細度的SMT4核心。

2組Super-Slice。

4條同時多執行緒(SMT)。

6個指令解碼器。

最多24核心,96執行緒。(不過目前僅販售最多22核心的系統,可能是部份核心損壞的良率問題)

32kB L1指令快取,32kB L2資料快取。

256kB L2快取記憶體。

配合現有PowerVM虛擬化分割區的SMT8核心。

4組Super-Slice。

8條同時多執行緒(SMT)。

12個指令解碼器。

最多12核心,96執行緒。

兩塊32kB L1指令快取,兩塊32kB L1資料快取。

512kB L2快取記憶體。

POWER9縮短指令管線深度至12到16階,較前代POWER8的15-23階,短了約5階,但仍維持相同的4GHz時脈,較短的指令管線,也意謂著較低的分支預測錯誤代價,較佳的分支處理效率,與更好的單執行緒效能。 大型化的eDRAM快取記憶體

POWER家族自POWER7開始,整合32MB大型化嵌入式動態記憶體(eDRAM),作為L3快取之用,POWER9則擴充容量至120MB之譜,由12塊10MB區塊所組成,可提供高達7TB/s的晶片內部理論傳輸頻寬。 2種不同的主記憶體配置

針對不同的平台,POWER9有兩種主記憶體組態:

拼系統數量與較低記憶體存取延遲的Scale Out(雙處理器環境):8通道DDR4直連處理器,最高容量4TB,理論傳輸頻寬120GB/s。

衝單一系統規模與記憶體損耗備援的Scale Up(多處理器環境):外接8顆記憶體緩衝晶片(Memory Buffer),最高容量8TB,理論傳輸頻寬230GB/s,這組態可以提供加倍的25G Bluelink(後面會提到)。

多樣化的「外掛」介面

IBM從POWER7+開始強化輔助加速處理器的應用,POWER8追加支援CAPI(Coherent Accelerator Processor Interface),而為了與nVidia合作,特別開發支援NVLink的特規POWER8也早已眾多皆知。 POWER9更進一步,除了加強晶片整合的解壓縮與加解密功能,也擴充了相關的「外掛」界面。

48 Lane PCIe Gen4:192GB理論雙向頻寬。

連接一般的PCIe裝置。

CAPI 2.0,提供POWER8的四倍效率。

48 Lane 25G Bluelink:300GB理論雙向頻寬。

NVLink 2.0,前一版的兩倍。

OpenCAPI 3.0(或稱為New CAPI):理論頻寬高達200GB/s,預留連結加速器、儲存設備或網路。

無愧地球上最強大汎用處理器的寶座

基本上,IBM POWER家族的歷代效能都沒啥好懷疑的空間,而論各類伺服器應用,POWER9大致上可以提供POWER8近兩倍的單處理器效能,地球上最強大汎用處理器的寶座應該是跑不掉的,而藍色巨人數十年來在虛擬化管理,領先世界的幅度也沒有令人質疑的地方。 不過在最後,筆者還是得不厭其煩的提醒各位:「大型主機」這個字請千萬不要亂用,POWER和IBM大型主機一點關係都沒有,那是S/360後代Z系列的專利,謝謝收看。 除了蘋果A系列、IBM的POWER家族外,還有什麼的處理器是你有興趣的呢? 硬科技:一起在伺服器市場慢慢擠牙膏的IBM與Intel

by 痴漢水球 2018.10.12 06:53PM

專家觀點

硬科技

intel

ibm

處理器

伺服器

2017年八月HotChips 29的Intel:Skylake微架構的Xeon。

2018年八月HotChips 30的IBM與Intel:繼續冷飯熱炒Power9和Skylake微架構的Xeon。 筆者也只能陪著這兩間大廠一起擠牙膏了,看看能擠出什麼有趣的花樣。

不過一般讀者甚少有機會接觸到這些超旗艦等級的高效能處理器,各位科科還是可以瞧瞧這個「PowerAXON」帶來何等強大的擴充性。 連接多處理器的Scale-Up環境:

作為NVLink 2.0連接大量NVIDIA繪圖晶片:

作為OpenCAPI、透過SCM (Storage Class Memory) 擴充DDR4主記憶體容量:

基本上,看到這些令人匪夷所思的「超高規格」以及讓人連想都不敢想像的高昂價格,除了只能跪跟拜,好像也不能作什麼事情了。 原來去年發表的是Power9 SO (Scale-Out),今年的是Power9 SU (Scale-Up),看來還有擴充更先進I/O和記憶體子系統的Power9可以慢慢擠,期待大家明年再相會,繼續看著藍色巨人表演擠牙膏。 但說到擠牙膏,還有另一家更專業、各位科科絕對耳熟能詳的大廠,雖然他們好像也快擠不出什麼東西來了。

Intel Skylake-SP的後繼者:「Apache Pass」總算被擠出來了 號稱「集Intel x86伺服器技術大成」的Skylake-SP「Purley」平台,早在2017年七月發布,並遭受AMD EPYC的猛烈狙擊。今年的Cascade Lake-SP僅為Skylake-SP的微幅改版,基本上改進了三個地方:

原本Skylake-SP就應該支援的「Apache Pass」:採用Optane (原名 3D Cross Point)技術的非揮發性記憶體模組「Optane DC」。

AVX-512指令集的VNNI擴充:強化短整數運算效率,增強人工智慧和深度學習的應用。

針對先前因處理器預測執行而導致的安全性漏洞,追加防範措施。

Optane DC可作為「速度較慢、容量更大、不怕斷電」的主記憶體或超高速SSD之用。其實新世代高效能非揮發性記憶體的應用,是一個非常有趣的主題,留待日後有機會再深入探討。

參考文章:硬科技:Intel邁向人工智慧晶片的一小步:Knights Mill 「新」AVX-512指令集的VNNI強化了短整數的運算效能,更適用於人工智慧與深度學習。

參考文章: 硬科技:被Intel處理器漏洞嚇傻前 科科們要先知道的事(上) 硬科技:被Intel處理器漏洞嚇傻前 科科們要先知道的事(中) 硬科技:被Intel處理器漏洞嚇傻前 科科們要先知道的事(下) 對於因預測執行機制而衍生的諸多處理器漏洞,Intel在Caslake Lake-SP也做出了亡羊補牢的補強措施,但實際效果如何,包括Intel和Google,大概也沒人希望受到真正的考驗吧。

值得注意的是,在HotChips 30,有一場時間長達一小時45分、簡報多達70頁的主題演講 “Spectre/Meltdown & What it means for future design”,主講者包括資訊科班無人不知的RISC大師John Hennessy與揭發Intel處理器漏洞的Google員工。這主題有點複雜,希望筆者以後有動力可以「補完」這個失落的環節。

行文至此,看著滿滿的過往文章被「重見天日」,筆者都覺得自己在擠牙膏了,真是太可怕了,這麼糟糕的行為,各位科科千萬不要學啊。 但為何IBM與Intel會從當年「小步快跑」的Tick-Tock (鐘擺),演變成今天的擠牙膏大賽,究竟是製程技術遭遇瓶頸、在製程研發過度投資、還是市場本來就不需要如此頻繁的產品更迭,就值得各位科科多多想想了。

5 則回應

Bing Rui Tsai 當初如果沒蘋果iphone橫空出世,現在的手機就沒有像現在這麼先進方便,也才短短幾年的時間 2018-10-14

Lu Miku 要小心擠著擠著就...像哪個KODAK 2018-10-14

Kaoru Li AMD搞CMT的殷鑑不遠 激進不全然是好事 2018-10-13 .

硬科技:歷史上著名的逆轉秀IBM Power5

by 痴漢水球 2021.04.06 02:27PM

專家觀點

硬科技

AMD

ibm

硬科技

Power5

2004年第二季,除了NVIDIA在NV40表演了一場華麗的逆轉秀,那年的夏天,在高階伺服器CPU市場更上演了一場空前絕後的「效能大屠殺」:藍色巨人IBM在7月14日發表了採用Power5(代號”Squadron”)處理器的伺服器,包括雙處理器的p5-520、四處理器的p5-550和16處理器的p5-570(當然後來又追加一堆機種,像「開放」的OpenPower 720)。 硬科技:「簡報王」和他們的產地IBM Power Everywhere篇 IBM早在2003年的HotChips 15初步公開Power5的技術概要,2003年底的Microprocessor Forum發布規格細節,大家也都很清楚Power5是以Power4為基礎的延伸加強版。但世人萬萬沒想到的是:結合同時多執行緒(SMT)和大翻修後的記憶體子系統,Power5的效能表現竟然會「剌麼厲害」,把所有擂台上的競爭對手通通轟到了觀眾席。 硬科技:AMD同時多執行緒SMT4是什麼?圖解CPU各種核心與執行緒關係

博學的科科一定會很好奇:1999年底披露、2001年上市的Power4(代號”Regatta”),是計算機工業史上首顆原生雙核心泛用CPU,不僅相容了IBM所有的商用RISC指令集(RS/6000、AS/400、PowerPC),也有大量個人電腦無緣一親芳澤的尖端技術,那為何Power5會如此令人感到震撼?

答案很簡單:因為Power4的效能表現實在有點讓人感到差強人意,並沒有替當時的IBM帶來明顯的優勢,而Power5橫空出世的好戲,也清楚告訴大家Power4的弱點究竟在哪裡,也充分彰顯了後來x86處理器的幾個重要的技術趨勢。 首先,Power5導入同時多執行緒(SMT),每個處理器核心等同於2個邏輯處理器。科科們也許會馬上反應:Intel的HyperThreading也不就這樣嗎?但IBM畢竟是那個領導計算機工業數十年的伺服器王者,做出來的東西也絕非「區區個人電腦背景」的Intel AMD所能比擬,除了在AIX作業系統可「動態」啟動關閉SMT模式,當無須第二條執行緒時,就將資源集中給單一執行緒(你的眼睛絕對沒看錯),更可藉由分配「8個」指令解碼器給2條執行緒,調控執行緒的效能優先權(你的眼睛還是沒看錯)。

相較於Intel在Pentium 4實做HyperThreading僅增加5%功能電路,為了充分提高效能,Power5比Power4整整多出了24%,如更充沛的實體暫存器檔案等等。

其次,記憶體子系統更是Power5的重頭戲,L3快取記憶體控制器直通處理器核心,變相成為L2的延伸,並整合了記憶體控制器,也提昇了不同Power5晶片之間的匯流排(和多處理器延展性息息相關的快取資料一致性協定、和大型多處理器架構層面的改善項目,就不須在這裡解釋了)。2003年底Microprocessor Report那句 “Power5 Tops On Bandwidth” 標題,堪稱最好的註腳。 硬科技:AMD移除用了17年的整合式記憶體控制器 AMD為何這麼做?

大幅縮減的L3快取與記憶體延遲,有如激增效能的威而剛。

L3快取記憶體也透過多晶片封裝跟處理器包在一起,整合度更高,也精簡系統架構的複雜度。

從1964年的S/360為起點的IBM大型主機,其虛擬化領域的獨門絕活,也陸續「下放」到Power體系,Power5具備微分割區(Micro-Partitioning),最多配置10個分割區,以1%為基本單位,可精細的設定每個分割區的資源比例與使用權限(別再懷疑了,你的眼睛沒有問題),可將所有運算能量都砸在刀口上,毫無一絲一毫浪費。這些看似外星科技的特性,也一直存在於IBM的高階伺服器並持續進化中。 什麼是「大型主機」?

好啦,前面扯了這麼多,那Power5到底是厲害到什麼程度? 在TPC-C公佈的測試數據,16顆雙核心Power5的p5-570,足以抗衡「64顆」Intel Itanium 2的HP Integrity SuperDome。SAP SD-2 Tier測試,8顆Power5勝過「32顆」Itanium 2和「36顆」Sun UltraSPARC IV。至於SPEC CPU,Power5一舉創下浮點項目的歷史新高,單核心效能更是Intel Itanium 2的「2倍」。更扯的還在後面,2004年11月的p5-595(32顆Power5),創下TPC-C世界紀錄,效能相當於「二、三、四名的總和」,和同級產品相比,不是人家的2倍3倍,就是4倍5倍,甚至快要6倍。 簡而言之,就是「1個核心打對方2個還有剩」的概念。同樣擁有SMT和整合記憶體控制器,IBM和Intel/AMD相比,同樣是肝藥處方,相同提煉,做法不同,成本效果也不同,斯斯保肝... 呃,總之就是天差地遠。 最後,那Power4的弱點是哪些?說穿了不外乎「佈署龐大執行單元但使用效益不佳」和「記憶體子系統不夠有力」,IBM就對症下藥,在2004年的夏天,再次確立其伺服器王者的地位。順便講一下,Power4的總工程師叫做Chuck Moore,後來跳槽到AMD主動並操刀推土機的研發... 然後?就沒有然後了。

硬科技:回顧AMD Zen微架構和EPYC (上)硬科技:回顧AMD Zen微架構和EPYC (中)硬科技:回顧AMD Zen微架構和EPYC (下)IBM Power 9處理器解析 地球上最強大泛用處理器

不過,想必科科們一定會好奇,像Power5這種各方面都強到誇張的高階伺服器CPU,1顆大概要多少錢?筆者只能說,當年IBM的替料維修報價,Power5都是「10000美元為基本單位」起跳,保證讓你看到連科科笑都笑不出來,也難怪IBM Power10敢用外界質疑良率不佳的Samsung 7nm製程了。科科。

硬科技:大型主機Mainframe到底是什麼?

by 痴漢水球 2018.07.27 05:20PM

專家觀點

ibm

伺服器

大型主機

因有人一直好奇「IBM不是已經有傲視世界的Power處理器了,為何還有看起來好像更厲害卻又不知道到底用來幹嘛的Z系列,而且還是藍色巨人真正的伺服器台柱?」,筆者不得不重炒「大型主機(Mainframe)」這盤歷史超過半個世紀的冷飯。不過為何方便各位科科迅速進入狀況,就採用腦內補完的問答,希望不會被編輯部視為詐騙稿費的不當行為。 今日的大型主機,其定義是什麼? 如果要筆者真心話大冒險,根據當下的市場現況,只要一句「從1964年的IBM S/360一路發展到今日System Z的徒子徒孫」就打死了,但這極度的政治不正確,所以請各位科科繼續爬文看下去。

是不是電腦看起來比較大,外觀像冰箱,就叫做大型主機? 不對,大型有其嚴謹定義,就算賣出一堆高階伺服器的IBM,也不會用「大型主機」稱呼其源自IBM 801計畫的RISC體系伺服器,僅System Z一家,別無分號。 大型主機是不是超級電腦(Supercomputer)? 當然不是,大型主機是針對一般交易需求與多工環境而打造的高可用度集中式系統,超級電腦則是為了高密度浮點運算而最佳化的分散式運算平台,但好像一直不少人傻傻的搞不清楚這兩者的差別。 大型主機的優點和訴求是什麼? 首先,須提供足以支撐大量使用者與巨大交易量時(如每個月五號發薪日),依舊可穩定輸出的表現,所以必備極高的可靠性、超強的I/O效能、一絲不苟的加密安全性與極致的虛擬化能力,軟硬體高度垂直整合到完美的程度,實際上可以展現的真實世界效能,遠遠超出帳面上的MIPS數字,這也是有別於超級電腦截然不同的特色。 其次,因數十年來採用COBOL語言撰寫的核心業務程式碼,往往不會也不能被更動(因為恐怕已經沒有人完全看得懂裡面的商業邏輯),大型主機應具有毫無妥協的指令集回溯相容能力,確保過去的程式都可穩定的在新系統上執行,這對銀行和金融機構特別的重要。 是不是一定要古老的CISC指令集,才有資格被稱為大型主機? 在高階語言編譯器技術尚未成熟,記憶體容量小的可以的1960年代,透過微碼(Microcode)組成功能強大、盡其所能的貼近高階語言、並能支援豐富的字串與十進位數字處理的複雜指令集,並執行大量COBOL語言,算是大型主機誕生時的必備條件。但隨著時間演進,這定義也逐漸受到挑戰,也許連作業系統都無法買斷、須按時繳交「保護費」的封閉特性,才是唯一有意義的基準。 既然如此古老,那應該也引領了無數計算機工業史的創新? 基本上,大型主機堪稱近代計算機技術發展的縮影,而IBM就更具代表性。

計算機結構(Computer Architecture)一詞,就是IBM為S/360而創,代表指令集如同電腦的語言,指令集相同的不同電腦,可以執行同樣的軟體,這是歷史上的創舉,在S/360之前,包含IBM在1950年代的前兩代大型主機,不同電腦就會有不同的指令集。

微碼組成的處理器控制單元。

軟碟機,最早用來存放微碼。

1 Byte = 8 Bit的工業標準。

虛擬記憶體。(S/360 Model 67)

快取記憶體。(S/360 Model 85)

虛擬化。(VM/370)

先前引發CPU安全性疑慮的非循序指令預測執行,也是起源於大型主機(S/360 Model 91的Tomasulo演算法)。

為何近20年來,一直都有「大型主機換機潮」? 除了維護成本高昂,使用者如同被廠商綁架的肉票,更重要的因素在於「難以符合業務需求」,大型主機的封閉性延長了新服務開發測試佈署的時間成本,尤其對分秒必爭、盡速導入新服務的金融業者來說,大型主機讓他們難以「Time To Market」,人力市場長期缺乏COBOL人材更是致命的誘因。 不像台灣一狗票只想鼓勵大家多作功德即可「產業自動轉型,人人通通加薪」的無能政客、慣老闆企業和熱愛加班的奴工,以IBM為首的大型主機業者也不是躺著等死,從開始支援Java、作業系統可選用Linux、一路到「擁抱開源碼軟體社群」的純Linux大型主機,積極的進行一連串「讓自己看起來更加開放」的改革。畢竟羊毛出在羊身上,成效如何,在此按下不表,但唯一可以肯定的是,這些「活化石」依舊是支撐IBM伺服器業務的骨幹,位居傲視伺服器世界的頂峰。