美国陆基战略核力量演变史(二)和平卫士

一.前世今生

上篇我介绍了民兵系列弹道导弹,但是如我所言,这款导弹确实十分拉胯,连苏联都得带上单弹头才能打动。但是,有剑不用,和没有剑,不是一回事。美国手上还是有不拉胯,甚至定义了世界最先进固体燃料洲际导弹标准的东西——LGM-118/MX“和平卫士”洲际弹道导弹。和平卫士于1971年由战略空军司令部提出计划,1973年开始预研,1979年正式开始研制,由马丁·玛丽埃塔公司总负责,1983年首飞,1985年8月首次地下井起飞试飞。

以下是其试射记录。

该弹于1986年12月开始服役,在沃伦基地部署50枚。2005年根据1993年“美俄关于进一步削减和限制进攻性战略武器协议”全部退役。当然,一同被拉下水的还有它的苏联老对头——SS-24弹道导弹。关于SS-24的介绍,请翻阅我前面的文章。

二.弹体设计

LGM-118弹道导弹包括头部、整流罩、释放舱和弹体。整流罩由三段圆锥壳体组成,既能适合弹体的大直径和容纳10个子弹头,又能使导弹长度缩短、质量减小。该弹的三级发动机直径一致,便于增大弹体容积,从而搭载更多的弹头。释放舱外形呈圆柱形,直径也与弹体相同,起承载和释放子弹头的作用。子弹头为10个MK21分导多弹头,放在释放舱上面的整流罩内。导弹弹体呈圆柱形,由四级组成,其中前三级为固体燃料助推级,第四级为液体燃料末助推级。全弹除整流罩外,外表面均包覆一层防护层,用于在发射期间保护导弹不受尘埃、碎片、核辐射的浸蚀和破坏。LGM-118弹道导弹整个弹体平时装在发射筒内,可从地下井或机动发射车进行冷发射。它的部署方式我们一会再聊。

三.动力设计

一级发动机:采用锡奥科尔公司的SR-118固体火箭发动机,海平面起飞推力约209.103吨,真空环境理论最大推力250.4吨,平均推力188.77吨,燃烧时长52秒。一级发动机全重48337kg,燃料质量44433.52kg,装药比为0.9192,海平面比冲2498.7,高空比冲2665.5。是美国迄今为止用作地对地战略导弹的最大固体火箭发动机。它没有采用白杨导弹的四组元推进剂,却采用了AP/HTPB/Al三元推进剂。配比具体是69/10/19,剩下2%估计为增塑剂、燃速调节剂、交联剂等添加剂。由于固体含量高达88%,且金属燃烧物的比例相当之高,高达19%的铝粉,尽管没有采用任何高能材料添加剂,MX一级燃料的能量基本上逼近了三元复合推进剂的极限。高固体含量的三元复合推进剂在工艺流程上有着很高的挑战,主要是大型药柱在浇筑时的力学性能问题,低流动性的推进剂混合物在贴壁浇筑上困难不小,这是一个重要的技术难点。

尽管发动机的规模前所未有的庞大,但由于在三叉戟C4潜射洲际弹道导弹一级发动机上的研制经验,使得锡奥科尔公司在生产MX一级大型发动机上得心应手。高固体含量HTPB,复合材料喷管,EPDM绝热层,点火器以及带有后翼槽的圆柱形药柱等技术要点均已经在三叉戟C4和公司先前的234厘米直径试验发动机上得到了验证。SR-118发动机相比于公司之前取得的技术成就,难点主要在于凯夫拉纤维壳体。

SR-118发动机是由凯夫拉纤维缠绕成筒,再加上两头的封头和压板组成的,拥有较轻的质量与极好的抗拉强度。一级发动机的燃烧室由有机纤维凯夫拉-49和环氧树脂UF-3283缠绕制造,仅重2008千克。

一级喷管总质量743kg,扩张比为16,平衡了地面和高空的效率。喷管部分于1981年2月在锡奥科尔公司首次测试,在后续试飞中从未出现过问题。发动机采用单个潜入式摆动喷管,配备有黑色的碳布-酚醛衬层以抵抗高温燃气的冲刷。

二级发动机:采用航空喷气通用公司的SR-119固体火箭发动机,全重27322kg,燃料质量25200kg,装药比为0.9223,工作时间54.2秒,真空比冲2893。与一级不同的是,二级采用了更高能量水平的推进剂,设计师向里面加入了奥克托金,即HMX,也因此该推进剂成为了四组元HTPB推进剂:AP/Al/HMX/HTPB,配比为58/20/12/10。壳体材料基本上与第一级相同,为凯夫拉-环氧树脂材料。

SR-119发动机在喷口设计上有一些独到之处,最有趣的便是可伸缩出口锥(Extendable Exit Cone,EEC)设计,也就是喷口在未点火之前处于收缩状态,当点火后,外层喷口套筒会向后运动,和前端组成一个更大的喷口,这个过程仅需要0.5秒,该设计的目的是在不增加全导弹质量的情况下,增加发动机比冲。

这里单独说说扩张比和比冲的关系。喷管的出口面积和喉部(就是截面积最小的部位)的面积之比被称为“扩张比”,在海平面和真空中扩张比对发动机比冲的影响是不同的。对于海平面来说,比冲曲线有一个高点,过低或者过高的扩张比都会降低比冲;而对于在高空甚至是接近真空的上面级发动机来说,我们更多看的是真空比冲,而真空比冲则是随着扩张比增加而单调上涨,也就是说,假如完全不考虑喷管的质量,那么喷管最好无限大,这样比冲最优化。但是回到现实,增加扩张比就意味着增加喷管的质量,所以显然不能无限扩张。具体到MX这样的洲际导弹上,由于导弹采用发射筒井射,导弹不能过于长,此外如果喷管过长,还会导致一二级级间段的长度过长,导致超重。所以一个可以伸缩的喷管显然可以很大程度上兼顾长度的限制和比冲优化。

SR-119发动机的喷管扩张比,在没有接上拓展喷管时为33,接上了则增加至57。这使得推力增加了5-7%,比冲提升了3-4%。

三级发动机:根据齐奥尔科夫斯基公式,不论是洲际导弹还是运载火箭,其越靠近末级的发动机的性能对火箭的整体运载能力的影响就越大。所以各国设计师会对第三级又是增加比冲又是减重,以使导弹的速度增量更高。其三级发动机为赫克里斯公司的SR-120固体火箭发动机。为了提高比冲,该公司在导弹上大量使用NEPE-73(即固体物质AP/AL/HMX含量73%)推进剂。它结合了双基和复合固体推进剂的优点,利用基于硝酸酯增塑的聚氨酯作为粘合剂,把大剂量的HMX炸药填进去,在保证力学性能的同时,提高了推进剂的能量。事实上现在敢生产这种推进剂并应用到战略导弹上的只有中美法三个国家,可见其技术难度之大。这个推进剂不像一二级火箭发动机的推进剂那样固体物质含量动不动就是接近90%,因此其药浆流变性能更好,大大减轻了火箭燃料浇筑的工作量。

SR-120发动机保持了和一、二级发动机相同的外径,这使得三级发动机看起来十分扁平,燃烧室总体来看呈球型,这是为了保证固体燃料燃烧面在整个发动机运行过程中尽量均匀,避免出现过高或者过低的推力,带来加速度上的不良影响。

SR-120发动机同样使用了用可伸缩出口锥设计,三级采用了三层套筒,并且由四个福特航空公司研制的液压动作筒带动喷管的展开,可以使得喷管扩展比从24.14延伸到67.46,也使得该发动机拥有了前所未有的高喷管效率,配合前所未有的高能燃料,真空比冲高达2922.4,也就是298.2秒,这个比冲甚至已经达到了长征2、3、4号的二级火箭发动机,燃气发生器循环的,采用偏二甲肼/四氧化二氮的液体发动机YF-24系列的水平!(一般来说液体燃料比冲高于固体燃料,安全性能上液体燃料更差。目前已知的真空比冲达到300秒的固体推进剂只有中国的N-15推进剂,后面还会有更强的。正如伟大的火箭和航天先驱谢尔盖·科罗廖夫所说,液体燃料适合航天,固体燃料适合导弹。)

SR-120发动机燃烧室平均压力5.2MPa,真空比冲2922.4,工作时间65秒,总质量7650.2kg,燃料质量7047.76kg,装药比0.9213。

PBV:采用洛克达因公司的RS-34液体燃料发动机。采用一甲基肼/四氧化二氮推进剂,采用挤压循环,自重34千克,推力为13.3千牛,工作约175秒,比冲308秒。这台发动机是固定的,它通过两个90°间隔液压动作器整机双摆15°,喷管采用烧蚀冷却。它至少有三个作用:一是对于多弹头分导导弹来说,由于每一枚导弹的打击目标不同,所以需要导弹在三级工作完毕后把弹头送入不同目标对应的弹道。核弹头本身是没有制导系统的,所以末助推级必不可少,一枚弹头分离后,继续启动发动机直到满足下一枚弹头的释放条件,再使下一枚弹头分离。另外一些单弹头导弹也具备PBV,这是因为固体发动机点燃后无法关机,所以需要一个可以精确控制推力和工作时间的液体发动机来修补一些速度和姿态,保证打击精度。最后一个用处便是提供一些额外的ΔV,在已经具备很高初速度的情况下,多提供一点ΔV就能极大增加射程,所以PBV经常被称为第四级,就是这个道理。

PBV和前三级保持了同样的外径,长1065毫米,总质量1265.5千克。整个第四级外表包裹着一层防护层,使其不受碎片、尘土和核辐射的破坏。防护层由黑色的腈基丁二烯橡胶和乙烯丙烯二烯单聚物制成。值得一提的是,PBV在减重上也下了大力气,除了外部结构一级内部主要承力部件使用了铝合金外,中间的支架、接线板、对接框、蒙皮等部件均采用了先进复合材料,这样就把原先金属材料179.5千克的质量大幅降低到了132.4千克。

四.制导系统

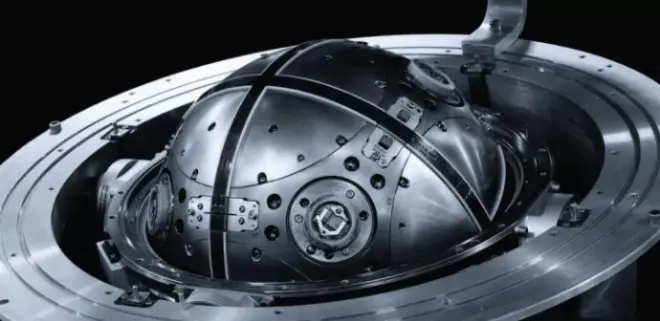

LGM-118弹道导弹的制导系统全重仅181.4kg,最著名,也是最核心的部件就是诺斯洛普公司研制的极其复杂的高级惯性参考球(AIRS)。为了研制这么一个不到半米直径的,篮球大小的球体,花掉了超过13亿美元(2021年币值),且硬件的研制费用是软件的4倍。高级惯性参考球全重就有52kg,内含3轴陀螺仪和三轴加速度计,被誉为机械式陀螺的巅峰之作。悬浮系统使球体在低粘度的碳氟化合物液体中悬浮起来,并使其精确地定中心。其零偏不稳定性低于0.000015°每小时,相较于民兵3的NS-20制导系统直接下降了2个数量级,简直是奇迹般的精度。霍尼韦尔公司研制的加速度计分辨率10^-7g,精度也出奇的高。整个AIRS由10444个电子元件组成,光是球体铍合金外壳就要400多道工序。在如此高精度制导系统的加持下,MX可以到达前所未有的90-120米CEP,这对苏联加固导弹发射井造成了极大的威胁。

当然,苏联人也不是白痴,他们当然知道导弹精度越高,对弹道导弹发射井的威胁就越大。因此在苏联人看来,它们首要防御的目标是高精度核巡航导弹的打击,其次才是和平卫士。因此苏联才会变态的加强弹道导弹发射井的抗压强度,并且拉远导弹发射井的距离,然后发展TEL机动部署和铁路机动部署,以求在美国第一次核攻击下仍有部分井射弹道导弹和大部分TEL存活。同时大力发展巡航导弹拦截机。比如米格-31截击机就是这种思想的产物。

为了探究一下和平卫士的打击能力,我计算了一下。和平卫士的主要打击对象——SS-18弹道导弹,其发射井据称抗压强度为365kg/cm^2。也就相当于3577N/ cm^2,相当于5000psi。

可见只要2枚W87即可轻松掀翻SS-18的发射筒。杀伤力可谓是恐怖。

五.弹头

MX导弹PBV上部接着的便是弹头释放仓,弹头本身以及整流罩,底部直径相同,长4.43米,重2590千克。整流罩质量达到了340千克,采用整体抛罩。在导弹达到100公里的高度后,端部一台固体火箭发动机点火,将整流罩带飞。

下面是MX的弹头参数,MX当时部署的核弹头均为30万吨当量,它可以通过增加高浓缩铀材料来提高当量至47.5万吨,以面对苏联可能的超级加固井。

六。射程和投掷能力

满载10枚MK21时,MX的投掷质量为3515.5kg。

结合前文确定的质量分布,我们可以确定,当第三级发动机燃烧完毕并分离后,此时的导弹已具备6533的速度增量,理想情况下,此时PBV已经可以释放第一枚弹头了,这枚弹头具备稍低于8000千米的射程。假如我们希望PBV全力推进十枚弹头全部打击尽可能远的目标,且不在垂直于行进方向上产生速度分量,PBV可以增加约679.3米/秒的ΔV,也就是说MX可以将10枚MK21弹头投射超过12000km距离!在计算中我们可以发现,当MX把弹头数量从10降至4后,它甚至可以通过PBV,直接把4枚核弹头送入近地轨道,简直是武德充沛。

在此,我引用一段《三体3死神永生》的描写,来让大家一睹和平卫士改造的运载火箭的充沛武德:

“‘和平卫士’洲际导弹的集群发射已经进行了半个小时,之前发射的六枚导弹的尾迹重合在一起,浸透了月光,像一条银色的天国之路。这以后每隔五分钟,就有一团火球沿着这架银桥升上高空,周围的树影和人影在它的光芒中像秒针般走动。首批将发射三十枚导弹,将三百颗核弹头送入地球轨道,它们的当量从五十万到二百五十万吨级不等。与此同时,在俄罗斯和中国,“白杨”和“东风”导弹也在不间断地发射中。这很像世界末日的景象,但程心专业的眼光从这条天国之路尽头的弯曲度看出,这不是洲际攻击轨道,而是太空发射轨道。那些本来可能致几亿人死亡的东西,现在一去不回了,用它们那巨大的能量去把那片羽毛推进到光速的百分之一。”

显然,大刘的设想估计还停留在和平卫士的最大投掷重量上。但稍有常识的军迷一看就知道洲际弹道导弹的射程和载荷不能兼容,为了达到大射程,高速度增量必须牺牲载荷,反之亦然。

回到正题上来,从美国的沃伦基地起飞(需要的射程最长),MX导弹可以轻松覆盖苏联全境和我国几乎全境,注意我此时计算的是10个分导弹头满载时的射程,完全可以通过减掉一点弹头来完整覆盖我国全境。如果把美国当前450个民兵井都改成MX井,那么直接就是4500个MK21弹头,投射总当量高达13.5亿吨TNT当量,足以对一个幅员辽阔的大国造成毁灭性打击。

当然同样武德充沛的是发射质量更重,且还能躲在列车里到处跑的苏联SS-24固体洲际弹道导弹,也能带10枚大当量弹头。美国玩精度,苏联玩机动,如此而已。

七.部署方式

美国在考虑MX的部署方案时,着重强调了以下三点:较高的生存能力;减少占地面积,施工影响,尽可能少的影响当地民生(??);良好的指挥、控制和通信并抵御苏联的干扰。

这三点是纲,除此之外,还必须满足成本,进度,技术等一系列其他条件。

那么最后美国采取了哪种高大上的部署方案呢?

答案是完全没有。MX其实是采用了加强版的民兵发射井的方案,50个加固井全部被部署在沃伦基地。。当然美国空军也做了一些改进,把地下井的抗压标准从2000psi增加到了5000psi,达到了SS-18的抗压水平。并且用了一种特制的隔振平台来直接支撑装在钢制发射筒内的MX导弹。

早起美国曾设想过数种部署方案,最后被寄予厚望的有两种,一种即为多防护结构垂直掩体方案,另一种和SS-24殊途同归,采用了铁路机动部署。

多防护结构垂直掩体方案:它可以被理解为一个防护能力偏低的简易地下井,由混凝土套筒构成井壁,导弹放置于其中。一共部署200枚LGM-118A和平卫士弹道导弹,携带2000枚MK21/W87弹头。发射井分成200组,每一组均有23个发射井,每一口井和任意另外一口井之间都相距至少1.6公里,一共需要建造4600个发射井。对于每一组发射井来说,只有一个井里才有真实的导弹,剩下的22个井都填充有假导弹。有特种装填/运输两用车在每一个井组中活动,可以随机调换导弹和假导弹。相比于民兵导弹当时2000psi的加固标准,垂直掩体井只有约1200psi的加固标准,通过降低防护水平和附属设施,减少单个井的建造成本,而把数量提上去。这种被1979年的美国空军评估为最佳的部署方式的垂直掩体方案的好处显而易见,那就是理论上强到爆表的生存力。想象一下,作为攻击方的苏联为了消灭全部的200枚MX导弹,就几乎必须对每一口井发射一枚弹头,在精度不是足够高的情况下,甚至还需要2枚弹头打击一个井,这样为了消灭美国的陆基核力量主力,苏联就至少需要消耗4600-9200枚弹头,而苏联陆基弹头总数也不过6000枚左右。如果苏联觉得打击MX发射井太麻烦,选择直接打击工业、城市、人口和其它军事目标,那么2000枚MX弹头将给苏联造成难以承受的损失,联合民兵导弹可以基本上摧毁苏联的全部城镇目标。要知道,这还是完全不考虑空基和海基核力量的情况下的计算。

冷战时期双方核力量之恐怖,可见一斑。

铁路机动部署;1991年,美国对已经部署在民兵3弹道导弹地下发射井中的50枚LGM-118弹道导弹,计划耗资200亿美元,从1992年开始改成铁路机动部署方式,原来预计1994年具备作战能力。如该计划实现,LGM-118导弹就成为美国第一种机动发射的洲际弹道导弹。对计划移动部署的LGM-118弹道导弹,美国军方曾采用MGM-118A弹道导弹的编号。

MGM-118A弹道导弹的铁路机动部署方式采用待机阵地的布局。平时,装载导弹的列车隐藏在待机阵地的掩体(阵地上建有四个并排的掩体)内,并随时处于戒备状态。待机阵地将建在美国空军的七个基地上,50枚导弹分别装在25列火车上,每列火车装载2枚导弹。当形势紧张或出现非正常的军事活动征兆时,导弹发射列车接到战略预警命令后,立即从七个基地以平均时速48千米的速度(最大时速可达80千米)开出,12小时后,25列火车可疏散在11万千米的铁路线的任何位置上。如果这些列车遭到苏联150枚各携带10个弹头的SS-18洲际弹道导弹的攻击,MGM-118A弹道导弹的生存概率仍可达90%。若来不及疏散,只要打开车厢顶盖,也可以在待机阵地发射导弹。由于美国后来取消机动部署弹道导弹计划,所以MGM-118A导弹并未投入生产。要不然苏联人还可能把它冠以一个“美版手术刀”的称号。

八.米诺陶系列运载火箭

2005年和平卫士弹道导弹全部退役,但它的真身却没有死,正相反,轨道科学公司的米诺陶3,4,5号运载火箭就是用的它的弹体,发动机等部件。

米诺陶三号运载火箭:它是一款被定义于发射中地球轨道的运载火箭。包含SR-118第一节、SR-119第二节、SR-120第三节以及Super HAPS第四节。运载能力是向6700公里的中地球轨道运载3060kg物资。

米诺陶四号运载火箭:它结合了美国LGM-118A和平守护者导弹的固体燃料发动机以及轨道运载火箭技术,包含米诺陶一号运载火箭、飞马座号运载火箭以及金牛座运载火箭的技术。米诺陶四号运载火箭包含SR-118第一节、SR-119第二节、SR-120第三节以及Orion38第四节。运载能力为1735公斤到185公里、28.5度角轨道(从卡纳维拉尔角发射)。米诺陶四号运载火箭于2010年4月22日从范登堡空军基地进行首次发射。值得一提的是,本型号也被作为美国常规快速全球打击任务的载具。

米诺陶五号运载火箭:它属于五节式运载火箭,可以外加另外的上面级来将卫星送至地球同步轨道、月球轨道甚至是星际任务。美国国家航空航天局已经授权轨道科学公司,运载经由美国空军主导的太空发展测试飞行器以及粉尘环境管理系统到月球轨道。