侵略、解放还是维和?——1939年苏联出兵波兰问题之考

写在前面:

尽管“苏德瓜分波兰”,“苏联侵略波兰”这种句子已经被屡屡提及,但部分人仍然坚持这“是当代西方学界对于苏联的污蔑” “苏联从未侵略波兰,发兵是出于维和目的(保护乌克兰和白俄罗斯人)” “苏联占领的西乌克兰、西白俄罗斯地区不属于波兰,故算不上侵略” “波兰政府在苏联出兵前已经瓦解,苏联不构成国际法上的入侵”并宣传这些观点。

鉴于此,本文将就1939年8至9月之间的历史做一分析,明确苏联出兵波兰的合法问题。同时从波兰自身、国际反应和事件影响三方面考察事件前后的一系列问题。

正文:

一、战前波兰政府的内政与外交

(一)“萨纳奇”与波兰化

在1926年5月,出于对当时波兰议会民主在经济危机前低效无能的不满,毕苏斯基以“萨纳奇”(Sanacja)为口号发动政变,组织新政府。“萨纳奇”的原意是治愈、救赎,在政治上则引申为“医国”;它强调国家利益,在政治上实行军事专制,削弱议会和政党的力量,加强中央集权。

不过1926年到1930年之间,波兰还算是一个半民主政府,各个反对党都能在议会拥有席位。在1930年毕苏斯基担任波兰总理并下令逮捕部分反对党领袖或处以罚款之后,波兰转为了一个威权政府,由政府合作无党集团BBWR独揽大权,占据了56%的议会席位。但即使在这一阶段,反对派的活动在很大程度上仍是不受限制的,毕苏斯基在1933、1934年,还分别禁止了新生的法西斯性质的“更大的波兰”运动和法西斯政党“国家激进阵营”,在1936年BBWR最大的反对党社会党领袖去世时,萨纳奇政府甚至为参加葬礼的人提供免费车票,并举行了全国默哀活动。

但另一方面,作为一个保守的威权政府,波兰政府采取了一些近似于法西斯的政策措施(在那个时期非常普遍)。1930年末,萨纳奇政府将一批进行反政府示威者关押进布列斯特要塞,在同月的国家大选结束后才将其释放,而10名中左翼反对派领袖则在布列斯特审判中被判处1.5到3年的监禁。1934年6月15日,由于内政部长布罗尼斯瓦夫·皮拉茨基被乌克兰极端组织刺杀。萨纳奇政府下令建了贝雷扎·卡特斯卡监狱(集中营性质),关押共产主义者、法西斯主义者、乌克兰种族主义者、国家民主党等反对人士。在该集中营5年的运营期间,有约3,000到10,000人入狱,其中大部分人都遭受了不同程度地折磨,并导致13到20人死亡。布列斯特审判和贝雷扎集中营是波兰萨纳齐政府进行的最残酷的政治迫害。此外,在1937年8月波兰大罢工时,波兰警方采取了暴力镇压,导致数百人被捕,44人在冲突中死亡。

波兰化政策在波兰第二共和国成立之初便开始实施,在1926年毕苏斯基政变之前,旨在同化乌克兰人等少数民族;在1926年之后,新上台的萨纳奇政府转为试图构建少数民族对波兰国家的认同。少数民族集团也在1928年大选以15%的得票率成为第三大党,但由于大波兰主义下对少数民族的歧视与民族国家自身安全的考虑,波兰政府只接纳了很少比例的乌克兰等少数民族群体任职,受教育的乌克兰人比例也低于波兰人,以1934年沃伦的统计为例,乌克兰儿童入学率只有69%,相比波兰人少了27%。对于犹太人,尽管萨纳奇政府并未推行反犹政策,但也很大程度放任了波兰民间天主教传统的反犹情绪。在1937年,为了安抚右翼政党,萨纳奇政府通过了《犹太长凳法案》,限制犹太人进入大学学习。

总体而言,萨纳奇政府的民族政策有些自相矛盾。波兰化政策不可避免地制造了民族矛盾,一定程度上也导致了乌克兰民族主义者的恐怖主义活动,新的政策也没能做到公平,只是一种更怀柔的波兰化政策,这为其他国家的军事介入提供了潜在的借口。

(二) 平衡外交

二战前波兰第二共和国政府对外执行的是平衡外交政策,着眼于本国利益的同时不倒向苏德任意一方。

在东欧成立“海间同盟”(也称“海间联邦”)和肢解苏联的“普罗米修斯计划”相继破产后,波兰曾一度选择与法国结成同盟,换取安全保障。但随着法国在1929年的世界性经济危机影响下陷入长期的危机和混乱,依靠失去霸权地位的法国来制衡德国和苏联可能的领土威胁已不再是可选项。面对纳粹德国逐渐破坏《凡尔赛条约》和苏联的快速发展,波兰政府认为无论倒向任何一方波兰都会沦为未来双方冲突的前线,于是选择缓和同苏德双方的矛盾,分别在1932年7月和1934年1月与苏德两国签署互不侵犯条约(为了不让后签的《德波互不侵犯条约》刺激苏联,波兰外长贝克在次月就赴莫斯科续期了与苏联的互不侵犯条约)。

尽管签署了互不侵犯条约,但波兰始终明白德国威胁的严重性,故而一直在寻求罗马尼亚、匈牙利、英国、法国的支持,其中成功与罗马尼亚和匈牙利保持了友好关系;另一方面,在德国1936年进军莱茵兰时,波兰声明会履行法波同盟的义务,法国政府却对德国做出又一次退让,让波兰大失所望,只能继续维持和德国的关系。这种小心翼翼的平衡甚至维持到了《慕尼黑协定》之后,波兰参与瓜分捷克斯洛伐克、反俄和对犹太人的歧视性政策让纳粹认为波兰政权可以为其利用。但波兰政府拒绝加入《反共产国际协定》,也拒绝出卖格但斯克给德国,显然是有意和德国保持距离,防止刺激苏联。波兰还向苏联保证“波兰在任何情况下都不会听命于德国的统治,也不会纳入德国势力范围之内”。同样,在1938年苏联提出借道波兰保卫捷克斯洛伐克,甚至1939年苏联提出在波兰驻军保护波兰时,波兰政府也都予以拒绝。

1939年8月25日,二战爆发的前夕,波兰和英国签署了《英波互助协定》,结成军事同盟,最终争取到了针对德国的安全保障。可以说,波兰对苏德两国平衡外交坚持到了最后一刻。

但平衡外交最终招致了苏德双方的不信任,在1939年3月,德国外交部长里宾特洛甫警告波兰,“不能再在苏联和德国之间采取中间道路”,希特勒也对波兰试图从英法获取安全保障的行为大为愤怒;而波兰“对于集体安全的怀疑态度,以及他试图加强波兰地位而不过分刺激柏林,又造成了令人生疑的印象——波兰正与德国独裁者相互勾结。”波兰在慕尼黑协定之后,“收复”与捷克斯洛伐克有争议的地区切欣也被认为是和德国法西斯相勾结,让苏联也无法信任波兰,在一定程度上促成了苏联对波兰的占领计划。

二、苏联出兵波兰的性质

(一)苏联对波兰第二共和国领土的承认

凡尔赛条约并未给新生的波兰划定一个具体的边界,为了寻求对今乌克兰、今白俄罗斯地区的控制权,波兰与新生的苏联政权进行了苏波战争,最终签署了《里加和约》。双方共同瓜分了这块无主之地,并承诺不向新边界之外索要领土,互相尊重主权,互不干涉内政。列宁在与蔡特金谈及《里加和约》时也说道:“在目前的情况下,苏俄只有以自己的态度来证明它之所以进行战争,只是为了自卫,为了保护革命;证明它是世界上唯一的和平大国,证明它没有夺取土地、压制各国或发动帝国主义冒险的任何意图,它才能够成功。”在斯大林时代,苏联和波兰直接陆续参与或签订了《侵略定义公约》《非战公约》和《苏波互不侵犯条约》,即波兰第二共和国的疆域在波兰战役之前得到了苏联的承认。

而“苏联占领的西乌克兰、西白俄罗斯地区不属于波兰”这一说法是糅杂了少数独立派立陶宛人、乌克兰人、白俄罗斯人、以及当时“替这三个民族着想”的苏联人的观点和英国、法国人等既想削弱苏俄又不愿让波兰做大以及试图把祸水东引思想的历史发明。因为这一说法既不符合苏联在1939年出兵波兰时的声明,也不符合二战爆发前国际社会对波兰领土的承认范围。

按照这一说法,苏联要么是占领了一块“肯定不属于波兰,应该出现但还没有出现的三个国家的领土”,要么苏联就是立陶宛、乌克兰和白俄罗斯民族之解放者。当然,这一问题涉及到1918年到1991年甚至更广的历史范围,本文不对此做更多分析,下文也一律不采纳该观点的任何内容。

“苏联从未侵略波兰,发兵是出于维和目的。”这一言论实际是承认了人道主义干涉的合法性的,但要注意,在1945年前人道主义干涉并非国际法承认的合法制度,也未成为习惯法;纵观人道主义干涉的实践历史,从1827年英、法、俄联军以保护基督徒免受迫害为由出兵干涉土耳其,到1931年日本万宝山、中村事件,几乎所有干涉的动机都是出于本国利益,根本就没有真正为被干涉国人权、为世界人权着想的;而二战后禁止干涉的原则不断强化,更是根除了人道主义干涉合法性依据,在进行分析前,应明确这一点。

“维和”这一说法的直接来源是苏联出兵波兰前对波声明,但分析这一问题,必须从1939年8月的《苏德互不侵犯条约》入手。

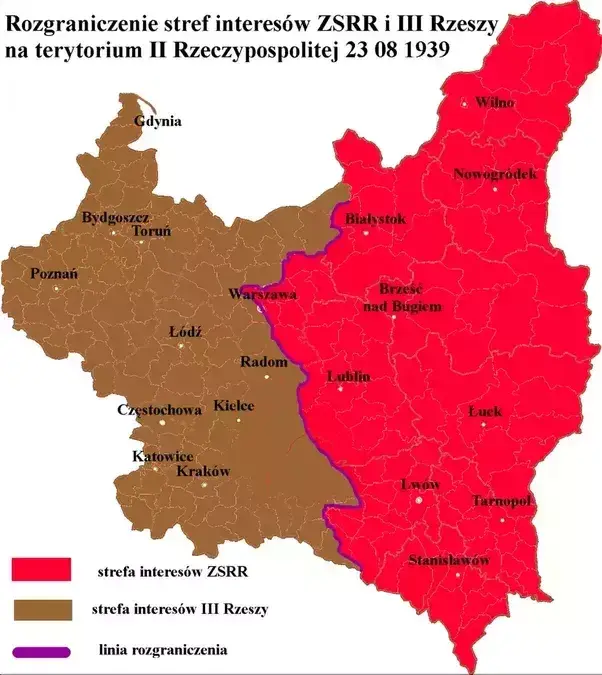

《苏德互不侵犯条约》签署于1939年8月23日。它还有一份秘密协议,其中划定:

如波兰发生‘政治再分配’,苏德势力范围将大致以纳雷夫河、维斯瓦河和桑河为界。

此时波兰第二共和国依然无恙,苏联和德国却已经把势力范围画到了它的土地上。协定本身不会说话,但倘若我们就此认为苏联没有出兵波兰的打算,则完全是自欺欺人。

既然兵是一定要出的,那么又该何时出,怎么出呢?

目光转向诺门坎,苏日第二次诺门坎战役还在进行。在《苏德互不侵犯条约》签署的后一天,8月24日,苏联包围了两个日本关东军主力,但27日便被日军突围。诺门坎虽远离莫斯科,缺乏装甲部队的日军也不敌苏军,但毫无疑问,苏联如不能解决苏日问题,便无法全力应对西面的变动,换言之,在稳住日本之前,苏联更倾向于观望波兰可能发生的一切。

在纳粹疯狂的扩张欲望下,可能化为必然。

1938年8月31日午夜,数十名身着波兰军服的德国死囚在党卫军指挥下突袭德国格莱维茨电台站(Gleiwitz radio tower)并播放反德广播,以此为据,在几小时后的1939年9月1凌晨,德国对波兰不宣而战,第二次世界大战正式爆发。

面对突如其来的攻击,波兰城市、道路和桥梁遭到猛烈轰炸,由于上月30日的波军动员遭到法国破坏(法国人一直试图同纳粹和谈),那些接敌的波军也很快遭到惨败。波兰大部分飞机虽已提前转移到秘密机场,但向英法订购的上百架先进战机交付无几;波军波军的7TP坦克虽然先进,但面对十几倍于自己的装甲部队时也回天乏术。

在波兰东边,德国在入侵的头几天曾通过驻莫斯科大使舒伦堡(Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg)敦促苏联“发挥作用”,但因为时机未到,苏联一再推托。

就这样,德军在进攻,波军在抵抗,苏军在等待......终于,9月15日,苏日诺门坎停战协议签署,于次日生效;同日莫斯科还收到德国外交部拍来的急电催促:“如果苏军再不派军队进入‘德国势力范围以东’的地区,那里将形成政治真空”(德国驻苏联大使第360号电报,该电报中德国也为莫斯科提供了详细的声明建议)。

1939年9月17日凌晨3点,莫洛托夫传唤波兰驻莫斯科大使瓦茨拉夫·格日波夫斯基(Wacław Grzybowski),并递交了声明:

The Polish-German War has revealed the internal bankruptcy of the Polish State. During the course of ten days' hostilities Poland has lost all her industrial areas and cultural centres. Warsaw, as the capital of Poland, no longer exists. The Polish Government has disintegrated, and no longer shows any sign of life. This means that the Polish State and its Government have, in point of fact, ceased to exist. In the same way, the Agreements concluded between the U.S.S.R. and Poland have ceased to operate. Left to her own devices and bereft of leadership, Poland has become a suitable field for all manner of hazards and surprises, which may constitute a threat to the U.S.S.R. For these reasons the Soviet Government, who have hitherto been neutral, cannot any longer preserve a neutral attitude towards these facts.

The Soviet Government also cannot view with indifference the fact that the kindred Ukrainian and White Russian people, who live on Polish territory and who are at the mercy of fate, should be left defenceless.

In these circumstances, the Soviet Government have directed the High Command of the Red Army to order the troops to cross the frontier and to take under their protection the life and property of the population of Western Ukraine and Western White Russia.

At the same time the Soviet Government propose to take all measures to extricate the Polish people from the unfortunate war into which they were dragged by their unwise leaders, and enable them to live a peaceful life.

——People's Commissar for Foreign Affairs of the U.S.S.R. V. Molotov, September 17, 1939(Soviet official English language version)

“波兰和德国之间的战争,揭示了波兰这个国家内部之腐败,在十天的敌对行动中,波兰已经失去了它所有的工业区和文化中心区。华沙作为波兰的首都,已经不复存在。波兰政府已经解体,不再显示出任何存在的迹象。这意味着波兰这个国家及其政府其实已不复存在。同样,苏联和波兰之间缔结的协定也已不再有效。在失去装备和有希望的领导下,波兰已成为处处充满危险和意外的地方,这些原因可能对苏联构成威胁,到现在为止仍然中立的苏联政府,面对这些事实再也不能保持中立的态度。

苏联政府同样也不能无视生活在波兰领土上的乌克兰和白俄罗斯人,他们正任命运摆布、手无寸铁。

在这种情况下,苏维埃政府指示红军最高司令部命令部队越过边界,并保护乌克兰西部和白俄罗斯西部居民的生命和财产。

同时,苏联政府提议采取一切措施,让波兰人民摆脱他们不明智领导人强加于他们自身的战争,以确保他们能过上和平的生活。”

此乃苏联出兵波兰的官方说辞。

波兰失去所有的工业区和核心文化区了吗?

利沃夫(Lwów),波兰第二共和国第三大城市,重要的文化和科学中心,自9月12日遭到德军陆军攻击后,又于18日同苏军交战,坚持到了21日才投降。

维尔纽斯(Wilno),波兰第二共和国第五大城市,拥有东欧最大的无线电工厂,9月19日被苏联攻占。

卢布林(Lublin),波兰第二共和国第十一大城市,距华沙170千米,拥有波兰最大的飞机制造工厂(Lubelska Wytwórnia Samolotów),同时也是商业、文化和高等教育中心,在历时四天的科克战役(Battle of kock)后于10月6日沦陷。

显而易见,苏联在1939年9月17所言:“波兰‘失去了所有的工业区和核心文化区’”与事实严重不符,完全是苏联人自己的一厢情愿。

波兰政府解体了吗?

By The Associated Press,

CERNAUTI,Rumania,Monday,Sept .18-Large sections of the Polish Army were pouring across the frontier into Rumania early today following the flight of President Ignaz Moscicki and the apparent collapse of the Polish Republic.

M.Moscicki arrived during the day with Foreign Minister.Josef Beck and a government party of fifty-six.

——《New York Times》September 18 1939

Bukarest,18.9.(ETA)(DNB) Cernauti lennuväljal maandus täna ennelõunat umbes 60 Poola eralennukit.Kella 17 paigu saabus siia ka suur hulk sõjalennukeid.Praegu asub Cernauti lennuväljakul umbes 200 Poola eralennukit.Kella 17 paigu saabus siia ka suur hulk sõjalennukeid.200 Poola lennukit,neist umbes pooled sõjalennukid.Poola sõjalennukite pilootidest on paljud haavatud.Cernauti lennuväljakuljakul töötab praegu Rumeenia sõjaväekomisjon,et üle võtta ja desarmeerida Poola lennukeid.

Poola piirilinnast Zaleszczykist,kus viimaseil päevil viibis Poola valitsus, valgub alates täna hommikust üle piiri tohutu põgenikelaine Rumeenia piirilinna Crisciateci.

õhtupoolikul saabus rumeenia piirile üksikuid Poola väeosi,kellelt võeti relvad. Kuna snyatini juures põgenike-vool on väiksem,on see eriti suur Kuty juures.Seal on üle piiri tulnud umbes 400 autot,enamikus valitsusliikmetega.ametnikega ja nende pakkidega. Kõhja-ja Lääne-Bukowina maanteedel liiguvad pikad autode-voorid ja autobused sisemaale.Kolm põgenikerongi,mis moodustati Kolomea lähedal,ei ole enam jõudnud piirile.

——《Päevaleht》September 18 1939

1939年9月6日,由于德军的迅猛攻势和空袭,波兰政府开始向华沙东南方向的卢布林转移,随着德军推进,波兰政府又转移到克列梅涅茨(Kremenets),但这里也马上遭到德军轰炸,15日下午,波兰政府陆续前往扎列希基市(Zaleszczyki),直到17日清晨苏联进入波兰时,波兰政府对内仍控制东部六省,也仍控制着中部五省的部分土地总计14万平方千米土地;据波兰历史学家、政治家莱斯泽克·莫祖斯基(Leszek Moczulski)回忆,9月中旬时,波兰东部的学校依然在上课,波兰政府仍对内拥有最高权。

那对外呢?波兰政府仍拥有独立权,行使自卫权,迁至卢布林的波兰政府从未停止过对德国的侵略的反抗。

雷兹·希米格维(Edward Rydz-Śmigły)元帅,作为波兰武装力量的总司令,在9月11日下令不惜一切代价捍卫首都华沙,二十五万士兵正在中部阻击靠近维斯瓦河的德军;在其他地方,波罗的海沿岸、莫德林、布祖拉,枪声从未停下;更多的波兰军队前往、保卫罗马尼亚桥头堡地区(在波兰东南部),等候英法部队的支援(英法两国于9月3日对德宣战)。可波兰士兵、波兰政府不会想到,英法正忙着打“静坐战争”,他们同德国苦战换来的不是支援,而是苏联七个野战军的进攻。

My father managed to get into the car and then started to make room for his friends. So a few parts of equipment ended up in the fields and after a few km everyone was inside. They connected the radio station and listened in to the news from Warsaw: they knew where the Germans and the Russians were and so managed to reach the Hungarian border by 4am on 18th or 19th September 1939 - with some luck as by 6.00am the road was closed by the Russian army.

——Franciszek Nedza(Polish prisoners of war)

面对德国和苏联大洪水一般的夹攻,面对必败的局面,波兰政府投降了吗?没有!一些学者放言波兰政府在16日就已经逃到罗马尼亚,然而实际没有任何史料能佐证这一点;另一些学者称波兰政府在苏联进入时已经被罗马尼亚软禁(被软禁即瓦解),这也其实也与事实向悖。

一直密切关注波兰战事的《纽约时报》在9月18日的报纸头版写道:“波兰总统在罗马尼亚,华沙仍在抵抗”。

下面的详情新闻中明确写道:“美联社罗马尼亚切尔诺夫策9月18日星期一讯:在伊格纳齐·莫希奇茨基总统的逃亡和波兰共和国明显倒台后,大批波兰部队在今天早些时候涌入罗马尼亚。在白天,莫希奇茨基(总统)与外交部长约瑟夫·贝克和五十六个党派成员抵达。”(原文见上引文)

另一则提到波兰政府的报道则写道:“美联社罗马尼亚切尔诺夫策9月17日讯,波兰政府下午从扎列希基市越过罗马尼亚边境。”

而前一天17日的纽约时报头版用大字写道:“苏联军队在晚十一点进入波兰”,这里要注意,该头条没有讯头,此处晚上11点指纽约时间16日23点,算至苏军的位置要加7小时,即当地时间早上6点,这也符合德国驻苏联大使第372号电报报告的“斯大林宣布红军将于早6点跨越边境”(the Red Army would cross the Soviet border this morning at 6 o'clock)的记述。

另一份持中立态度的大(1939年时爱莎尼亚最大)报纸《日报》(Päevaleht),在9月18日写道:“ETA、DNB通讯社布加勒斯特9月18日讯:今天下午,大约60架波兰私人飞机降落在切尔诺夫策机场,大量军用飞机于下午5点抵达此处......在下午,波兰各部队抵达罗马尼亚边境并解除了武装。由于snyatini(应指斯尼亚滕)的难民人数较少,因此在库提市(Kuty)的难民特别多,大约有400辆汽车越过边境,其中大多数是政府人员,官员及其包裹。”(原文见上引文)

这里要强调一个常识,爱沙尼亚不是纽约,和波兰同属一个时区,爱沙尼亚当天的报纸是不可能报道波兰当天的事件的,故9月18日《日报》关于波兰的报道实际是17日发生的——18日爱沙尼亚另一份报纸《Sakala》“17日19点30分波兰议长逃至罗马尼亚”的报道就佐证了这一点。

有了这些,只要肯稍稍运用智力,就不难发现——波兰政府是在苏联早6点出兵波兰之后,于当天下午开始陆续向罗马尼亚撤离,即使我们假定《纽约时报》多此一举地算上了本不应该加入的时差,波兰政府也没可能赶在苏联17日早6点出兵波兰前逃到罗马尼亚接受软禁。

为何本文如此纠结这统共不到三天的时间差?因为苏联出兵波兰时波兰政府是否存乃在是判断苏联是否构成侵略的决定性因素:苏联是否构成侵略并不取决于苏联进攻过程中波兰政府是否失效,而是取决于苏联进攻的那一刻波兰政府是否失效。

1933年的《蒙得维的亚国家权利义务公约》对作为国际法人的国家作出条件规定是国际习惯法的一部分,该公约明确规定一个国家要作为国际法人存在需要拥有常住人口、领土主权独立、政府有与他国建立关系的能力。而一个被他国拘禁、不能对国内实施控制的政府,是一个无效的政府。它的国家,也不再是一个国际法承认的国家。所以,但凡波兰政府在第一个苏联士兵的长靴、第一节苏联坦克履带踏进、轧入波兰领土时丧失效力,苏联就是以中立的态度在西乌克兰、西白俄罗斯地区进行维和、进行人道主义救济!

苏联外长莫洛托夫在草拟出兵声明前和德国大使舒伦堡商讨过程中就称“波兰国家已崩溃并不复存在;因此,(苏联)与波兰缔结的所有协定都是无效的”。而9月17日声明中苏联也提出一样的论点,这也是日后某些学者“波兰政府失效论”的来源。

苏联出兵后的下午4点30分,波兰总统、总理和外交部长在波兰境内的库提共同起草了告国民书。上午在科洛梅亚的波军总指挥雷兹·希米格维元帅得知消息后起初打算派出军队抵抗苏联,但他很快认清了形势,于17日晚10点命令军队向罗马尼亚、匈牙利撤退,尽量避免和苏军交战,以保存实力并设法前往法国重组;城市驻军保持原部署不变。

在罗马尼亚桥头堡地区,波军维持着东西两侧的防线,承担波兰政府撤往罗马尼亚时的防御任务。在那些因轰炸而失去与司令部通讯的地区,波军与敌人继续交火,克里伯格(Franciszek Kleeberg)的部队坚持到10月6日才向苏军投降。

迫于苏德两国压力,罗马尼亚政府拘禁了陆续撤入其境的波兰政府和军队,被拘禁的波兰政府不能再对国内发布任何命令,直到这时,在苏联出兵波兰之后,波兰第二共和国政府才可算在实质上解体。

分析完波兰政府,那华沙呢?

华沙不复存在了吗?

War has broken out! Since last week, Poland has been fighting with Germany. England and France also declared war on Hitler and surrounded him on three sides. But he isn’t sitting idly. Enemy planes keep flying over Przemysl, and every now and then there’s an air raid siren. But, thank God, no bombs have fallen on our city so far. Other cities like Krakow, Lwow, Czestochowa and Warsaw have been partially destroyed.

But we’re all fighting, from young girls to soldiers. I’ve been taking part in female military training—digging air raid trenches, sewing gas masks. I’ve been serving as a runner. I have shifts serving tea to the soldiers. I walk around and collect food for the soldiers. In a word, I’m fighting alongside the rest of the Polish nation. I’m fighting and I’ll win!

——Renia Spiegel(Polish Jew)

华沙不复存在了吗?

如果华沙不复存在,那难道华沙自9月15日被围到9月27日投降期间的枪炮声,全是纳粹为庆贺手上赃物放的礼炮吗?

如果华沙不复存在,那难道1939年9月25日德国侵略者那一千一百五十架次轰炸,五百六十吨高爆炸弹七十二吨燃烧弹是砸给自己的吗?

如果华沙不复存在,那难道波兰第二共和国首都华沙那二十五万平民百姓的生命,都是伸着脖子任凭德国鬼子砍下的吗?

如果华沙不复存在,那难道华沙驻军在9月29日摧毁的重型装备、藏匿的武器军火,不是为了地下抗战而是炸着玩藏着玩吗?

华沙不复存在了吗?

华沙的毁灭,是苏联人一篇声明,编出来写出来念出来的毁灭。不!华沙没有毁灭,波兰没有灭亡,是德国钢铁洪流扼住了她的手腕,苏联八十万军队朝波兰脊背猛劈砍一斧才肢解了她!

在苏联出兵波兰第11天,苏德谈判并修改了《苏德互不侵犯条约》的秘密协议,把维尔纽斯从计划中的德国范围转到苏联范围,而东华沙省和卢布林省归于德国势力范围。1939年9月28日,苏联和德意志帝国发表联合声明:

After the Government of the German Reich and the Government of the USSR have, by means of the treaty signed today, definitively settled the problems arising from the collapse of the Polish state and have thereby created a sure foundation for a lasting peace in the region, they mutually express their conviction that it would serve the true interest of all peoples to put an end to the state of war existing at present between Germany on the one side and England and France on the other. Both Governments will therefore direct their common efforts, jointly with other friendly powers if occasion arises, toward attaining this goal as soon as possible. Should, however, the efforts of the two Governments remain fruitless, this would demonstrate the fact that England and France are responsible for the continuation of the war, whereupon, in case of the continuation of the war, the Governments of Germany and of the USSR shall engage in mutual consultations with regard to necessary measures.

“在德国帝国政府和苏联政府通过今天签署的条约后,波兰国家瓦解后产生的问题最终解决,从而为该地区的持久和平奠定了坚实的基础之后,他们相互表态坚信,结束德国、法国和英国的战争状态,将符合各国人民的真正利益。因此,两国政府将共同努力,与其他友好力量一道,为尽快实现这一目标而共同努力。但是,如果两国政府的努力仍然没有结果,这将表明这样一个事实,即英格兰和法国对战争的继续负有责任,因此,在战争继续的情况下,德国和苏联政府应就必要措施进行相互协商。”

苏德两国绞尽脑汁,发现了按兵不动的英法对战争继续负有责任的“事实”,却忽视真正的事实——

纳粹德国引以为豪的恩尼格玛密码机机制和破译方法已经被波兰密码局和波兰数学家们掌握,波兰“炸弹”(bombe)密码破译机蓝图已然送至英法之手。在波罗的海的四十二万平方千米的海面上,波兰海军早已完成“北京行动”(Operation Peking),三艘波兰驱逐舰正停泊在英国港口,潜艇“鹰”(ORP Sęp)号更是突破德国海军层层封锁与皇家海军汇合;在陆地上,十几万撤往罗马尼亚、匈牙利的波兰士兵正在诸国默许下前往法国备战,成吨的黄金更是横穿罗马尼亚,在康斯坦察港的英国船只上被装载;在那些被德国和苏联认为已经屈服了的土地上,新的军队又站了出来,漫长的游击战争才刚刚打响!

而波兰总统伊格纳齐·莫希奇茨基(Ignacy Mościcki),虽然经历了法国逼迫他任命“一日总统”鲁格绍夫斯基(Bolesław Wieniawa-Długoszowski)为其继任者的闹剧,也坚持到了9月30日才辞职,波兰第二共和国自此在形式上正式瓦解。而次日,瓦迪斯瓦夫·拉奇凯维奇(Władysław Raczkiewicz)领导的波兰流亡政府旋即成立,波兰没有灭亡!

把目光放回波兰的土地,苏联人对她其他的声明又如何呢?是否有如苏联所说的那番义正辞严呢?

“同样,苏联和波兰之间缔结的协定也已不再有效。”

——1939年9月17日苏联对波兰声明

苏联和波兰之间的协定不再生效了吗?

不错,在1938年9月23日苏联人曾明确照会波兰,如果它吞并捷克斯洛伐克切欣地区《苏波互不侵犯条约》(Pakt o nenapadenii mezhdu SSSR i Pol’shey)就立即作废,但苏联在波兰吞并切欣后10月31日强调该条约仍然有效,并在1938年11月26日再次重申条约有效,如无变故,《苏波互不侵犯条约》将一直生效到1945年12月31日。

由于波兰政府解体之说并不成立,苏联并非是在“原波兰”的无主之地上维和。不应有疑,苏联人同德国人单方面撕毁《德波互不侵犯条约》以及未来的《苏德互不侵犯条约》一样,是单方面撕毁了《苏波互不侵犯条约》。不只一个条约,苏联同样单方面撕毁了《里加合约》、《国联盟约》、《侵略定义公约》和《非战公约》,也符合苏联自己编撰并签订的《侵略定义公约》中定义的侵略行为!

“苏联政府同样也不能无视生活在波兰领土上的乌克兰和白俄罗斯人,他们正任命运摆布、手无寸铁(在18日美联社的采访中,苏联称乌克兰和白俄罗斯人为“blood brothers”,并指出在波兰治下他们“even formerly were without rights”)。在这种情况下,苏维埃政府指示红军最高司令部命令部队越过边界,并保护乌克兰西部和白俄罗斯西部居民的生命和财产。”

——1939年9月17日苏联对波兰声明

苏联人真的视乌克兰和白俄罗斯人为血亲兄弟吗?

Molotov conceded that the projected argument of the Soviet Government contained a note that was jarring to German sensibilities but asked that in view of the difficult situation of the Soviet Government we not let a trifle like this stand in our way. The Soviet Government unfortunately saw no possibility of any other motivation, since the Soviet Union had thus far not concerned itself about the plight of its minorities in Poland and had to justify abroad, in some way or other, its present intervention.

——The German Ambassador in the Soviet Union (Schulenburg) to the German Foreign Office,No. 371 of September 16

如果苏联真的视西乌克兰和西白俄罗斯人为自己的同胞,那它为何还要底气不足地告知德国大使“苏联此前并未关心波兰少数族裔的困境”,并希望德国能接受苏联防止“第三大国可能试图从混乱中获利”这种“令德国人感到不舒服”的照会?

一切都明明白白,苏联是看到波兰在战争中的崩溃趋势后,才突然视西乌克兰和西白俄罗斯人为同胞的,保护这些临时起意的同胞更不会是其介入的真正动机。

苏联保护了乌克兰和白俄罗斯人的生命和财产了吗?

Every line of Lenin’s letters and proposals vibrates with an urge to accede as far as possible to those nationalities that have been oppressed in the past. In the proposals and declarations of Stalin, on the contrary, the tendency toward bureaucratic centralism was invariably pronounced. In order to guarantee “administrative needs,” i.e., the interests of the bureaucracy, the most legitimate claims of the oppressed nationalities were declared a manifestation of petty-bourgeois nationalism. All these symptoms could be observed as early as 1922-23. Since that time they have developed monstrously and have led to outright strangulation of any kind of independent national development of the peoples of the USSR.

——Leon Trotsky《Problem of the Ukraine》

据波兰历史学家沃西切·罗斯科夫斯基(Wojciech Roszkowski)统计,苏占区人口约一千二百万人,其中波兰人占38%,乌克兰人37%,白俄罗斯人14.5%,犹太人8.4%,俄罗斯人0.9%和德国人0.6%。来自德国占领区的难民有33万人,大多数是犹太人。

这些被苏联视为同胞的乌克兰和白俄罗斯人,以及声明中没有提到的犹太人,由于此前一直受波兰的歧视性政策,普遍对苏联抱有期望,纷纷捧出面包和盐,夹道欢迎苏军,苏联国防委员会军官列夫·梅利斯曾告知斯大林“西乌克兰人民视苏联军队为真正的解放者”。乌克兰民族主义者组织(Організація Українських Націоналістів)更是积极与苏联合作,在苏德还未踏足的土地上发动起义,希望借此建立独立的乌克兰国家。更是但很快,这些乌克兰人、白俄罗斯人(白俄罗斯民族在波兰第二共和国的独立欲望一直不高)就意识到苏联人无意于让他们独立建国,他们的复国活动同等的遭到苏联镇压,取而代之的是,苏联在10月7日起发起真实性严重存疑的公投(选票被登记编号,进驻的红军也参与了投票)将西乌克兰地区并入苏联控制下的乌克兰社会主义共和国。面如这番行为,先前力挺苏联的乌克兰民族主义者组织开始进行反苏活动,与NKVD冲突不断。显然,乌克兰和白俄罗斯民族自决问题,被苏联“根据整个社会发展的利益和无产阶级争取社会主义的阶级斗争的利益,分别地加以解决”了。

同时,苏联政府致力于没收城市中的商业资本,并对城市进行再建设。在利沃夫这座由波兰在乌波战争中吞并的城市,四分之一的人口是乌克兰人。苏联人于9月21日进城后,低价收购和没收了这座城市几千家商店的“非法所得”,并用于城市的战争重建工作。在前波兰纺织业中心的比亚韦斯托克,工厂设备被转移至苏联。此外,苏联人对拥有大量乌克兰信徒的希腊礼天主教教会施以歧视性政策,一些教堂被拆毁,没收除一些教堂外的全部教会财产,教职人员被征收重税。这些举措的共同作用导致了初期的小规模的饥荒。

不过,苏联对富农土地的没收和再分配工作及城市经济崩溃后的工业化工作,特别在利沃夫和比亚韦斯托克两城市中的再建设工作进展良好。在广大的农村地区,苏联建立了农村医院,提高了农民的健康保障。同时苏联在农村进行了社会主义的土地改革。在苏联出兵波兰之前,东波兰超过50%土地归地主,而75%的乌克兰农民只拥有不到2公顷的土地。在土改后,所有地主土地都被没收,一半分给了失地农民,一半投入集体农场。尽管农业集体化运动因遭到农民抵触而进展缓慢,但平心而论,主要由波兰少数族裔构成的广大贫农和技术工人得到了较波兰第二共和国统治时期和德占区更好的待遇。

在教育方面,苏联领导下的教育改革让学校新加入白俄罗斯语、乌克兰语和俄语课程,以取代之前单一的波兰语教学,对乌克兰和白俄罗斯人更加公平公正。同时,教育部还组织东西乌克兰的学生进行文化交流,高等教育取消了学费,给课程中加入共产主义教育,体现了苏联社会主义教育的先进性。

综上,如果苏联在“西乌克兰”和“西白俄罗斯”的工业化和社会主义改造能持续下去,无疑能让乌克兰和白俄罗斯人过上远优于他们在波兰第二共和国时期的生活(也远远优于可以预见的德占区生活),但事实是,纳粹德国巴巴罗萨计划打断了一切可能。从德国侵略者最初来到这片土地时的反响来看,苏联忽视东西乌克兰人文化差异(包括但不限于东正教与希腊礼天主教)将其合并,暴力压制(西)乌克兰民族自决和宗教信仰的做法也严重伤害了当地人民的感情,为日后乌克兰民族内斗埋下祸根。

总的来说,以牺牲当地宗教信仰和高涨的独立呼声为代价,苏联政府的确在1939年10月至1941年6月保护了大部分乌克兰和白俄罗斯人民生命和财产(广大农民、工人在社会主义改造中必然是收益的),在客观上也传播了共产主义。

“同时,苏联政府提议采取一切措施,让波兰人民摆脱他们不明智领导者强加于他们自身的战争,以确保他们能过上和平的生活。”

——1939年9月17日苏联对波兰声明

波兰的战争是波兰人民不明智的领导者强加于他们的吗?

然而,贝克(波兰外交部长)对于集体安全的怀疑态度,以及他试图加强波兰地位而不过分刺激柏林,造成了令人生疑的印象——波兰正与德国独裁者相互勾结。

——《A Concise History of Poland》

认为波兰在波兰战役的爆发、第二次世界大战的爆发中是纯粹的受害者,否认波兰“萨纳奇”政府要为战争负责或是单方面强调波兰之无辜性——鼓吹这种主张的人,他可能不是一个波兰人,但却一定是一个大波兰主义者;否则他必然有什么不可告人的意图。

1938年10月波兰趁火打劫,用武力逼迫捷克斯洛伐克放弃切欣地区,充当了希特勒的帮凶,这在一定程度上促成了苏联朝德国的外交转向。同时波兰始终和苏联保持距离,拒绝苏联借道或驻军波兰的做法也破坏了苏联和英法针对德国的战略部署。换言之,波兰推动了纳粹德国的扩张步伐,波兰对二战爆发无疑负有责任。

但必须要说明的是,对于波兰二战责任中备受关注的切欣问题,它实际上是捷克斯洛伐克制造的。切欣作为波兰和捷克斯洛伐克之间的争议地区,最早归属于波兰皮亚斯特王朝;根据奥匈帝国1910年的人口普查,切欣的波兰语人口占54.8%,捷克语人口只占了27.1%,而波兰人口在切欣四分之三的地区都占绝对多数。双方在1918年11月5日依民族线划定了临时边界,各自驻军并进行边界磋商。但捷克斯洛伐克政府觊觎波兰民族聚居地内的铁路和煤炭资源,不愿按照民族自决原则同波兰进行谈判,在1919年1月23日对波兰不宣而战,打死上千名波兰民兵和守军,强占切欣。在国联介入之后,捷克斯洛伐克又说服国联的英法代表不以公投方式解决切欣问题。由于时值苏波战争的华沙战役,波兰根本无力争辩,国联的仲裁最终严重偏向捷克斯洛伐克,捷克斯洛伐克分得切欣1269平方千米土地,占切欣总面积56%,并获得了关键的煤矿产地和铁路枢纽。随后的十几年,占这些地区一半人口的14万波兰人遭到了捷克斯洛伐克政府的捷克化政策的歧视。

捷克斯洛伐克强占切欣的做法让波兰耿耿于怀,当看到1938年希特勒向捷克斯洛伐克索要的土地包含之前被强占的切欣铁路枢纽博谷明时,波兰政府认为这是收复波切欣的最后机会,最终在《慕尼黑协定》签订的第二天向捷克斯洛伐克政府发出最后通牒,要求其全面撤出切欣,捷克政府于次日接受最后通牒,波兰接管了近800平方千米的捷占切欣。而出于平衡外交的考虑,波兰政府并不希望此举被视作与纳粹相勾结,也没有索要捷克人占绝对多数的切欣地区。

可见,切欣问题原本就是捷克斯洛伐克拒绝民族自决原则,使用武力强占才制造出来的;波兰在1938年逼迫捷克斯洛伐克放弃切欣是19年前切欣问题的延续,是对捷克斯洛伐克当年暴行的回应和报复,也是民族主义叙事下收复故土的举措,有其合理性的一面。

同时也应该看到,波兰作为一个在苏德之间的弱国,它的外交选择是非常有限的,出于本国安全考虑拒绝对波兰抱有敌视态度国家的军队驻扎和经过,不应过分指摘。

此外,称波兰战役是波兰领导者强加给波兰人民的战争,难道不是在给即将入侵波兰的苏军塑造“和平之师”形象吗?难道没有忽视英法等国对德绥靖的责任吗?难道没有掩盖德国作为侵略者的战争责任,袒护德国法西斯的侵略行径吗?

扪心自问,战争真的是仅仅是波兰第二共和国政府强加于波兰人民的吗?难道真的没有第二者第三者甚至更多国家要对此负责吗?

苏联政府让波兰人民过上和平的生活了吗?

同样,苏联把近100万(笔者注:根据最新的研究,这一数字被缩小到31.6到32.3万人之间)社会背景不良或被怀疑有反苏情绪的人——大部分是波兰人和犹太人,但也有乌克兰人——迁往西伯利亚、中亚和俄罗斯北极地区。

——Paul Kubicek《The History of Ukraine》

苏联人的到来让波兰人,特别是那些不愿放弃波兰国籍的人迎来了灾难。前波兰社会党(萨纳奇政府最大的反对党)和波兰地下抵抗运动成员杨·托马兹·格罗斯(Jan Tomasz Gross)回忆,苏联人向少数民族呼吁“纠正他们在波兰统治下二十年来所受的不公”,煽动乌克兰等民族对波兰民族的仇恨,此举直接导致乌克兰极端民族主义者对波兰人的暴力袭击。在首轮来自民族主义者的报复结束后,33万波兰人和不计其数的或拒绝接受白俄罗斯与乌克兰公民身份或表现出反苏情绪的犹太人被驱逐出苏联划定的西乌克兰地区,以完成这些地区的“乌克兰化”和“去波兰化”。

那些留下来的波兰人处境同样悲惨,上百万波兰退休者从未能在苏联政府手上领取任何退休金。波兰人普遍信仰的罗马天主教教会同乌克兰人信仰希腊礼天主教会一样遭到迫害,教堂被大量拆除,教职人员即使免于强征、驱逐和逮捕,也必须上缴重税。在学校,波兰语书籍被有计划地焚烧,波兰文学和语言研究课程被取消。显而易见,苏联试图抹除该地区的波兰文化痕迹。

除了文化政策,1939年12月21日,苏联政府还禁止了波兰货币兹罗提的流通,高购买力的兹罗提被以极低的汇率兑换成卢布,此举让波兰人失去了毕生积蓄。在1940年3月7日,苏联内务部部长贝利亚下达了《关于被关押的波兰军官家庭成员强行迁往哈萨克给乌克兰和白俄罗斯内务人民委员的命令》,要求将波兰军队警察系统职员、政府部门官员、工厂主和地主家属流放至哈萨克地区。4月到5月间,苏联担心一些波兰精英可能从事反苏活动,于是制造了“卡廷惨案”,秘密处决了2.2万波兰人。这些人还只是作为反苏分子处决的一小部分,根据波兰史学家统计,至少有15万人死于1939-1941年的苏联镇压下。

这种情况一直延续到次年6月,1940年6月28日,斯大林接见了前波兰共产党员(波兰共产党在大清洗后于1938年8月被共产国际解散)旺达·瓦西列夫斯卡(Wanda Wasilewska)后开始调整先前对波兰的灭绝性政策:基础波兰语教育、高等学校中的波兰语教学被恢复,苏联政府也举行了一些庆典活动,尝试缓和之前对波兰人民的伤害。

但伤疤已经烙下,纵览苏联1939年10月至1941年6月间对待波兰人民的态度,它一点也不比“他们不明智领导者”的态度更好。喜爱钻研字眼的人们当然可以为辩称波兰人民的确生活在和平里,因为他们没有处于任何战争之中;但是,纳粹德国占领区惨遭屠戮的波兰人,他们不也同样处于宏观上的和平之中吗?纵使会被指责偷换概念,但是不,本文不能承认这段时间苏联治下的波兰人过上了和平的生活。

“在失去装备和有希望的领导下,波兰已成为处处充满危险和意外的地方,这些原因可能对苏联构成威胁,到现在为止仍然中立的苏联政府,面对这些事实,再也不能保持中立的态度。”

——1939年9月17日苏联对波兰声明

在苏联撕毁互不侵犯条约的情况下,波兰因为与俄罗斯民族的世仇历史和被纳粹扩张的状态,已成为处处充满危险和意外的地方,这些原因可能对苏联构成威胁,到现在为止仍然中立的苏联政府,面对德军在波兰大肆攻城略地、苏联远东局势稳定的事实,再也不能保持中立的态度。

更何况,

二十年以来,苏联红军在波兰的各处战俘营和维斯瓦河畔的尸首在看着。

二百年以来,俄罗斯帝国在波兰-立陶宛联合王国土地上的尸首在看着。

由此上溯至一六零九年,从那时起,死于与波兰战争的俄罗斯人在看着。

所以,尽管声明断然被波兰大使拒绝接受,被波兰大使馆厉声斥责;尽管华沙还没有沦陷,波兰政府还作为一个主权国家在世。

苏联七个野战军共八十万人也仍在17日凌晨,在所有人都不曾料想的方向——悍然侵略波兰。

三、苏联出兵波兰的动机

苏联和德国共同出兵波兰,首先是对1939年8月23日签署的《苏德互不侵犯条约》的实践。

对于《苏德互不侵犯条约》的性质,虽然在国内外都已进行了长久的讨论,但始终缺乏共识,之前有学者认为其“既考虑苏联利益又兼顾全人类利益”,也有认为是“使苏德达成事实上的同盟,是一份地地道道分赃合同”的,即使在近年还有学者分析认为条约“作为对西方‘慕尼黑阴谋’的反击……既保障了苏联安全利益,又创造了国际革命机会。”。

但不论条约性质如何,该条约还有一份秘密协议,其中包括“在属于波罗的海国家(芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛)的地区发生领土和政治再分配时,立陶宛的北部边界应代表德国和苏联势力范围的边界。” “在属于波兰国家的地区发生领土和政治再分配的情况下,德国和苏联的势力范围应大致以纳列夫河、维斯瓦河和桑河为界。”

而在德国出兵波兰的第三天,德国外长里宾特洛甫就发密电给德国驻苏大使舒伦堡,要求他询问苏联是否打算“对波兰军队采取行动并占领这片领土”莫洛托夫在得知后表示“我们绝对有必要开始采取行动”,甚至于9月8日打电话给舒伦堡:“我收到了你关于德国军队进入华沙的来信。请向德意志帝国政府转达我的祝贺和问候。”并于次日告知舒伦堡“苏联军事行动会在未来几天内发生”,结合后面莫洛托夫和里宾特洛甫共同起草出兵声明来看,苏联在出兵波兰问题上和德国是有充分交流和合作的,旨在实现对波兰地区的瓜分控制。不过苏联在30年代的大多数时间都在推行“集体安全”策略,希望和欧洲其他国家一起遏制德国。在1939年8月与德国合作瓜分波兰仍是苏联出于形势做出的决策,而非目的或者动机。

苏联出兵波兰的真实动机是将东波兰作为战略缓冲地带,以应对来自德国的威胁,这一点在1939年4月开始的苏联与英法的谈判中表现得尤为明显,在谈判中苏联“集体安全”联合东西欧国家包围德国的策略发生了转变,提出了“间接侵略”的概念,变为寻求对东欧国家的控制,以防止这些弱小的国家倒戈德国,从而威胁苏联。这种转变可以看出苏联“集体安全”策略正向苏联“自身安全”策略转变。由于和这些国家有历史上的纠纷,苏联需要和英法合作来得到介入东欧的合法性。但是英法同样不愿看到苏联在东欧势力的扩张,坚持平衡外交的波兰也拒绝苏联在本国驻军,最终导致集体安全破产,苏联也由此完全转向本国安全利益,开始积极寻求其他保障本国利益的手段,甚至是与德国合作。

故从因果来看,正是苏联“集体安全”策略的失败才促成苏联和德国的合作,《苏德互不侵犯条约》以及日后的占领东波兰都是“间接侵略”理念的延续。

而从苏联这一时期其他试图建立战略缓冲,防止间接侵略的实践中来看,早在苏联出兵波兰之前,苏联便向它的另一个邻居芬兰提出了交换领土的要求,要求租借其汉科半岛并在其上驻军,并要芬兰让出卡累利阿地峡这样的南部战略要地。当时与芬兰谈判的外交委员李维诺夫就说芬兰湾岛屿“对保卫列宁格勒入口处是必不可少的”被芬兰拒绝后,苏军就在1939年11月制造战争借口入侵芬兰,并夺取了这些战略要地。同样在苏联占领东波兰之后的1940年,苏联也向波罗的海三国驻军并扶持了新的卫星国政府。

这都说明,苏联出兵波兰只是苏联为防止“间接侵略”实践的一环,是苏联保障“生存空间”,建立战略缓冲策略计划的一部分。

四、苏联出兵波兰的影响

苏联出兵波兰最直接的负面影响在于其帮助希特勒的军队能快速从波兰战役中抽身,避免了德军在波兰战役的进一步损失。苏军进入波兰还大大加快了波兰国家崩溃的速度,促使法国放弃萨尔攻势,使原本接近德国齐格飞防线的法军撤回马奇诺防线,减少了德国侵略波兰在军事和外交上的压力。

从结果上看,苏联出兵波兰建立战略缓冲地的效果不但有限,也制造了新的敌人。

首先,1941年6月22日德国发动巴巴罗萨行动的一周多后,原东波兰的土地就全部沦陷。由于苏联没有做好战争准备,新的莫洛托夫防线未能建成,旧有的斯大林防线却因建设新防线而被削弱了,这让苏联在战争的初期就遭受了巨大的损失,很大程度上浪费了占领东波兰对本土防御带来的缓冲作用,而苏联在原东波兰土地上压制乌克兰人独立倾向的行为也导致一批乌克兰人和纳粹合作。

其次,苏联出兵波兰加剧了东欧国家对苏联的不信任,和苏联在1939-1941年间吞并波罗的海三国和入侵芬兰一道,苏联“间接侵略”理念的实践将除了它实际占领区域外的其他中东欧国家都推到了苏联的对立面,让它“失去了更多的朋友”。

苏联出兵波兰在思想界也制造了混乱。在苏联出兵波兰10天后的1939年9月28日,苏德发表联合声明:

在德国帝国政府和苏联政府通过今天签署的条约后,波兰国家瓦解后产生的问题最终解决,从而为该地区的持久和平奠定了坚实的基础之后,他们相互表态坚信,结束德国、法国和英国的战争状态,将符合各国人民的真正利益。因此,两国政府将共同努力,与其他友好力量一道,为尽快实现这一目标而共同努力。但是,如果两国政府的努力仍然没有结果,这将表明这样一个事实,即英格兰和法国对战争的继续负有责任,因此,在战争继续的情况下,德国和苏联政府应就必要措施进行相互协商。

声明指责打静坐战的英法两国破坏和平,称纳粹德国是友好力量,这样颠倒黑白的声明无疑败坏了苏联政府的国际形象。苏联政府为了向人民解释它和德国的合作,不得不停止了反纳粹德国的宣传,也大幅减弱了反法西斯宣传的力度,反而开始鼓吹苏德友谊。在1939年10月31日最高苏维埃会议上,莫洛托夫甚至称苏联“同德国的关系彻底改善了” “一个强大的德国是欧洲持久和平的必要条件”。这些宣传造成了思想界的严重混乱,为抗击德国法西斯的斗争制造了困难。

苏联出兵波兰同样破坏了当时的国际共产主义事业,导致了受共产国际领导的欧洲各国共产党的思想混乱。在纳粹德国入侵波兰的第二天,英国共产党就发布声明“支持反法西斯战争”。9日,法国共产党发表声明号召党员保卫祖国反击纳粹主义。这些声明都是遵循共产国际七大建立反法西斯战线决议而发表的。结果在苏联进军波兰之后,共产国际却要求各国共产党转变斗争路线,把“反帝国主义”放到“反法西斯主义”之前,将纳粹德国描述成“一个力争尽快结束战争与要求和平的国家”让这些共产党投身于反对本国参与同德国战争的斗争中去,阻止政府反德国的活动,维持欧洲的“和平”。

在同年11月共产国际通过的《纪念十月革命二十二周年宣言》中延续甚至进一步发展了这一错误的精神。宣言绝口不提德国的纳粹、希特勒是侵略者,反而声称发动在波兰的战争的“罪魁祸首是一切资本主义国家的政府”,是“非正义的、反动的、帝国主义的战争”要求各国共产党“不能拥护这种战争”,更要“反对本国(对德国)的战争策略”,仅在本国进行反帝国、反资本主义斗争,等待来自苏联“社会主义的和平政策”。这些号召完全推翻了七大建立反法西斯战线的精神,把法西斯主义的侵略战争定性为一战那样的帝国主义战争,名为反战,实际上转移了各国共产党的视线,是让他们向对世界和平与民族解放威胁最大的法西斯主义示弱,追求不切实际的和平,给希特勒的侵略计划行了方便。

为了给与德国一起瓜分波兰的苏联辩护,《宣言》坚持了苏联“从波兰地主资本家手中拯救波兰少数民族”的说法,称苏联的做法“缩小了欧洲战火的范围”,甚至称9月28日发表的《苏德边界友好条约》是苏联“对和平事业的新贡献”。

这样罔顾事实,避重就轻的说法表明苏联完全把共产国际作为苏联的外交工具,把国际共产主义事业让位于本国利益之下,视各国共产党为保障苏联本国安全的工具。这样的错误的指导不但在短期内导致了当时各国共产党因反对共产国际指挥发生的大规模退党现象,让留下的共产党走向了错误的反战路线,纵容了希特勒的侵略行为;在长期上也败坏了国际共产主义事业的声誉和正义性,影响不可谓不恶劣。

五、国际对苏联入侵波兰的反应——以报纸舆论为例

(一)美国报纸的反应

《纽约时报》在第二次世界大战之前被认为是美国最负盛名的报纸之一,是美国最接近全国性日报的报纸。

在苏联出兵波兰问题上,在17日的震惊之后,9月18日《纽约时报》的标题便是“俄国人的背叛”,后又在社论中攻击苏联“毫无疑问,这是希特勒和斯大林安排的交易。这是斯大林计划背叛法国和英国的出价,他表面上一直在与法国和英国谈判建立反纳粹联盟。现在德国杀死了猎物,苏俄将夺取德国无法使用的那部分尸体。”紧接着又讽刺了苏联的出兵声明:“苏联政府认为向其亲爱的乌克兰和白俄兄弟伸出援助之手是‘神圣的’,毕竟众所周知,苏俄对待少数派意见的态度非常友善。”社论在最后评论道:“希特勒主义是棕色的共产主义,斯大林主义则是红色的法西斯主义。”在19日,另一篇名为《重聚波兰》的社论评论了苏联和德国军队在布列斯特的遭遇:“《布列斯特条约》让俄国付出了土地和人民的代价,而这次在布列斯特的相遇让俄国人失去了荣誉。”

除了对苏联出兵行为的讽刺和批评之外,《纽约时报》还注意到了苏联行为更深远的影响:“俄国人帮助他们的传统敌人离他们的门户更近了,同时也摧毁了使共产主义成为世界上一股生力军的‘理想主义’信仰”。

在后续一个月的社论中,《纽约时报》的主基调是猜测苏联和德国的进一步行动、感叹欧洲局势的不确定和表达对流亡波兰人的同情。其中掺杂一些阴谋论的观点,包括10月1日《纽约时报》的一篇社论提出“俄德联盟”的基础是双方源自相似的极权主义,都是独裁统治且为了目的不择手段;文章最后提到这是一场“意识形态战争” ,认为波兰人的前途很不乐观。

(二)英国报纸的反应

英国报纸舆论在苏联出兵波兰问题上从一开始就呈现出不同的声音,有对苏联趁火打劫的机会主义作风表示愤慨的社论,如9月18日的《泰晤士报》上就有社论称苏联出兵波兰的论点(保护乌克兰和白俄罗斯少数民族)与希特勒一贯采用的论点非常相似,而在此前苏联媒体还驳斥过希特勒的这种论点。也有像9月19日萧伯纳在《标准晚报》上为斯大林欢呼,称其使希特勒第一次遭受挫败的论调。

但是很快,社论的风向就发生了改变,《泰晤士报》放弃了对苏联的敌视立场,开始积极为其行为辩护,称“俄国不能坐视乌克兰和白俄罗斯省份落入纳粹之手,纳粹会把它们变成分离主义傀儡国,并对俄国构成威胁。”英国前首相劳合·乔治在《星期日快报》上撰文《斯大林目的是什么?》,攻击波兰“阶级分化严重”,赞扬苏联将他们的乌克兰和白俄罗斯兄弟“从波兰的枷锁下解放出来”。在接受《曼彻斯特卫报》的采访时,他补充说波兰人“和他们的所有邻居……都发生了争执,他们就要遭到报应。”

在苏占区边界确定之后的9月30日,《泰晤士报》的评论包含了对苏占区范围的一定肯定态度:“斯大林正在将他的部队从纯粹的波兰领土撤回到一个大致的民族边界。这意味着只有乌克兰人和白俄人被带进了苏联……”

(三)苏联报纸的反应

苏联报纸在出兵波兰之前保持了严格的克制,如苏联国防部的机关报《红星报》在出兵的当天,头版还只有全国征兵运动获得成功的报道。在9月18日的苏联报纸上才出现了红军进入波兰的报道,其内容大多是复述苏联出兵声明中提到的“波兰政府及其国家已不复存在”,强调波兰国家已经沦陷,红军进入波兰是为了和平。

苏联报纸的焦点在几天内进行了调整,开始密切关注此前波兰政府对少数民族的迫害和剥削,强调苏联出兵拯救这些乌克兰人和白俄罗斯人的必要性。另一方面,开始渲染苏联士兵在东波兰的解放活动受到当地少数民族的欢迎。这两点在9月19日的《真理报》上都有集中体现,中央委员会委员叶梅利安·雅罗斯拉夫斯基发表的社论中指出,西乌克兰和西白俄罗斯是波兰的殖民地,当地人不被允许学习自己的语言并且一直反对波兰化政策,苏联有义务帮助这些同胞。在提及红军行动时,作者写道:“我们的部队所到之处,我们的兄弟们都以异常的热情迎接英勇的红军。他们含着喜悦的泪水投入他们的怀抱,献上苹果和牛奶。他们是如此喜悦,以至于每个农民都准备将最后一杯牛奶、最后一片面包分享给红军战士。在许多地方,人们撕毁波兰国旗和政府办公室标志,在街上悬挂红布。”

在9月28日的《苏德联合声明》发表后,苏联报纸又将矛头指向英法帝国主义政府准备战争的行为,称其破坏了欧洲的和平。

(四)其它国家报纸的反应

● 德国报纸对苏联出兵波兰的消息只给予了很有限的关注,在《人民观察家报》9月18的报纸里只占了头版的十分之一,内容基本是复述了苏联的出兵声明。不过结合当日的头版“战争罪犯放弃了他们的游戏 潮水般涌入罗马尼亚”的标题,可知德国报纸也强调了波兰国家不复存在,苏联出兵是为了原波兰地区的和平。后续的报道也呈现出和苏联媒体一定的一致性,强调德国和苏联的合作是为了和平,波兰少数民族会在苏联治下得到解放,战争罪魁祸首是英法的煽动。

● 作为波兰的友好国家,匈牙利的立场受到了考验。匈牙利通讯社9月18日在匈牙利报纸《凯奇凯梅特区报》(Kecskemét és Vidéke)的报道中讽刺了罗马尼亚人不遵守他们和波兰的同盟条约,没有军事援助波兰的做法,同时说匈牙利按兵不动是遵守“匈牙利政府的严厉命令”。另一份报纸《晚报》(Esti Ujság)9月19日在谈及波兰时悲观地表示:“波兰的悲剧已经结束”。很多报刊都开始回顾波匈两国的历史友谊,表达了对波兰的同情。

● 日本的报纸,有的转载欧美的相关报道,有的发表相关社论。例如《大阪每日新闻》9月16日的社论先转载了德国柏林报纸9月14日的特别报道,称“苏联早在数日前就在波兰国境集中大军,窥探干涉德波纠纷的机会。14日,苏联塔斯社报道了波兰飞机侵犯国境的事件。由此推断苏联开始进击波兰东部国境的期限正在临近。”同时称“苏联方面的态度得到德国方面的暗中谅解,军事上屡战屡败的波兰,在东部边境进一步感到苏联的重压,形势对波兰愈发不利”。

《大阪朝日新闻》9月19日发表了题为《苏联进攻的影响》的社论,指出苏联对波兰东部全境进行全面进攻,德苏两国再次瓜分波兰的形势不可避免,苏联采取的是收复失地的手段。该社论还分析了英法两国绥靖政策的影响,以及美国的茫然自失的反应等。

● 中国报纸舆论普遍认为“波兰之有今日,是咎由自取”,首先是在《解放》的社论《苏联利益与人类利益的一致》。该社论称 “波兰政府是一个法西斯政府,是波兰地主资产阶级的反动政府,它残酷地剥削工农,压迫波兰的民主主义者;它又是一个大波兰主义的政府,因为它在波兰民族以外的许多少数民族中……施行残酷的民族压迫,它本身是一个帝国主义的政府。”并且认为波兰“一贯地反对苏联,在英法苏谈判中,坚决地拒绝苏联军队的援助”,而苏联“则是采取了完全正义的行动”,其动机在于解放东部波兰少数民族,并用“这几天的电讯指明这些少数民族是怎样地箪食壶浆以迎红军,把红军看做他们的救星”作为证据,证明苏联出兵波兰“是正义的、非掠夺的、谋解放的战争,是援助弱小民族解放、援助人民解放的战争。”

在国民党方面9月23日《中央日报》的社论中,则评价波兰“对内残虐异族,对外纵横排阖,东西飘忽,国有外悔,不及经月,土崩瓦解,覆亡随之。”认为苏联出兵波兰是波兰对内欺压少数民族,对外见风使舵导致的。同期的报刊都维持了类似的论调。

(五)对各国报纸反应的比较分析

各国报纸对苏联出兵波兰问题表现出的不同态度,很大程度是由于它们各自国家在这次事件中所处的不同立场所决定的,即它们和当事国的关系与其在欧洲的利益多寡。

● 美国在1939年还是一个坚定的孤立主义国家,波兰问题和美国几乎没有利益关系,所以美国的报纸舆论更多是站在旁观者的角度来看待苏联出兵波兰问题。首先是苏联出兵波兰的做法被看做趁火打劫,出于对苏联大清洗、共产主义和独裁、一党专政等不良印象或偏见,美国人强调苏联的行为令人不齿。美国人对苏联缺乏了解的现实也为带有阴谋论色彩的社论提供了土壤,对苏联出兵波兰的目的做出了一些肤浅和充满臆测的判断。但另一方面,正因为美国置身事外,才让其关注到苏联出兵波兰对国际共产主义事业的影响,并做出客观评价。

● 英国作为欧洲事务的积极参与者,在8月25还与波兰签订了《英波互助协定》。这是英国报纸在开战日出现谴责苏联声音的原因。

另一方面,英国政府不愿意站在苏联的对立面,这是英国报纸舆论风向快速转变的原因。

为英国大众所不知,英波互助秘密协定中规定,英国对波兰的安全保障只针对德国入侵的情况,并没有针对苏联,当初推动这项协定的哈利法克斯子爵也指出英国政府没有任何义务向苏联宣战,而是否宣战的决定应该取决于哪一个最有助于实现两国击败德国的共同目标。英国糟糕的战备情况让其不希望站在苏联的对立面,也不希望把苏联继续推向和德国合作的道路。在英政府18日的声明中称苏联“这次袭击针对的是我们的盟友,不能以苏联政府提出的论点作为依据”,来表达轻微的不满,这其中浓重的绥靖主义色彩极大地影响了国内的舆论导向,催生了报纸对苏联出兵声明和动机的分析和肯定。另一方面,畏惧战争、不愿因波兰而进入与苏联战争状态的心态也催生了波兰罪有应得的言论。究其根本,肯定苏联、否定波兰的做法都是在为英国自己安心游离在战争之外开脱罢了。

在28日的苏德联合声明发表之后,英国政府和报纸舆论进一步试图寻找苏联出兵行为的合理性来为本国的不作为开脱,而苏占区大致按照英国1919年划定的寇松线进行划分的做法也迎合了这种情绪。在11月,英国一份以反法西斯和贴合大众著称的报纸《图画邮报》不乏讽刺地指出英国人在对苏立场上的谨慎态度:“纳粹军队的入侵和苏联红军的干预”。

新成立的波兰流亡政府也意识到英国对苏联的微妙立场和波兰的尴尬处境。流亡政府总理瓦迪斯瓦夫·西科尔斯基认为公开宣称波兰和苏联处在战争状态会招致英法对波兰的奚落,10月12日流亡政府和张伯伦的会谈备忘录中写道“任何针对苏俄的活动都要避免,因为俄罗斯尚未加入德国阵营,俄罗斯仍可能保持中立。扎莱斯基(流亡政府外长)被告知,波兰人必须与盟国保持一致,不得越过,使他们的政策与盟国的目标保持一致……任何情况下,波兰都不能指望英国对苏俄宣战。”由于担心自己遭到孤立,波兰流亡政府在苏联出兵问题上保持了相当的沉默,而这种被侵略国的失声无疑助长并参与塑造了当时英国“苏联出兵合法”的舆论认识。

● 苏联作为一个实行书报审查制度的国家,报纸必须严格履行国家宣传工具的职能。而苏联作为入侵波兰的实施者,自然要在国内报纸上正当化自己的行为。在解释波兰国家已经沦陷,红军进入“原波兰”领土不违反和波兰的互不侵犯条约之后,报纸马上着眼于此前波兰对少数民族的剥削,红军保护并受到乌克兰白俄罗斯人欢迎;在苏德联合声明发表后指责英法与德国的战争状态破坏和平。

● 德国作为瓜分波兰的另一个参与者,其报纸出版完全由帝国新闻处控制,参与新闻工作的人员必须加入帝国新闻协会,它的报纸是纯粹的国家宣传机器。对于苏联出兵波兰问题,首先其重要程度次于德国在波兰的战事,所以受关注程度有限,其次为了表现出德国当时与苏联的合作姿态,德国的报纸和苏联保持的口风保持了一定程度的一致。

● 匈牙利当时已加入《反共产国际协定》,但它同时又和波兰保持了友好的外交关系,为此匈牙利甚至不惜拒绝了希特勒借道进攻波兰的要求,在28日德国明确警告之前保持边界对波兰难民开放。因此在苏联出兵波兰问题上,匈牙利陷入了既同情波兰,又要顾忌苏德的合作关系的两难境地,这反映在报纸对波兰人未来的悲观预期和对苏联出兵行为中立的报道上,多少体现出匈牙利作为一个东欧小国的无奈。

● 日本当时虽已加入了《反共产国际协定》,但是在战略方向和德国未能达成一致,8月23日《苏德互不侵犯条约》的签订更是导致平沼内阁辞职,日德关系快速恶化。另一方面,苏联出兵波兰前的6到8月日本关东军还在诺门坎地区与苏军交战,在苏联出兵前两天才签署停火协议。可以说,彼时的日本与苏德关系都非常紧张,尚处在“北进”到“南进”思想的转向期,而战时体制下的日本新闻业正受到内阁情报局的监管。因此对于苏联出兵波兰这种涉及苏德合作的问题,日本媒体采取了谨慎的态度,没有贸然评价苏联的行为,只是站在第三者的角度进行报道和推测事件发展,并转而关注作为“南进”障碍的英法美势力的反应。

● 远离欧洲事务的中国,其报纸舆论之所以在苏联出兵波兰问题上一边倒地指责波兰政府,是出于两种心态。

一是考虑到了苏联与中国的关系,如《解放》上文章就是应中苏文化协会邀请所写。苏联当时对于一般民众和国共两党来说是援助中国进行抗日战争的盟友,在进步人士和中国共产党眼中还有对社会主义苏联的特殊情感,因此舆论场上有亲苏的倾向。

另一个理由则像胡愈之在《反侵略》上的文章《论欧战与我国外交:反侵略与中立》说的一样:“现在一般人的看法,以为波兰是被侵略的,反侵略的……这一前提是不是正确,也还是问题。我们总不会忘记,当国联投票表决制裁日本的时候,只有波兰是弃权的。波兰的法西斯政府直到最近为止,是一贯的充当欧洲侵略者的助手的。”波兰因为在哈尔滨有自己的侨民,因此当日本实际控制并扶持伪满洲国之后,选择和伪满洲国签订经济互助协定,在事实上承认了伪满洲国;同时波兰也向日本示好,在“七七事变”之后的国联制裁日本投票时选择了弃权。这些做法都被作为“媚日”的罪证被当时的中国报纸广泛报道,因此当波兰自己被苏联入侵时(尽管苏联当时直接承认了伪满),中国的舆论自然是不同情波兰,认为波兰是罪有应得。此外波兰在1938年占领切欣的不光彩行为也加剧了中国舆论场对波兰的反感态度。

● 总体而言,像中美这样相对远离欧洲事务的国家,对苏联出兵波兰问题的反应评价往往基于他们以往对苏联和波兰两国的印象,并在这些认识基础上对两国表现明显的好恶。

日本当时与苏联关系紧张,处在“北进”到“南进”思想的转向期,且对内实行书报审查,故新闻报纸在政治考量下不对苏联出兵作立场表态,更关注英法美等南进障碍国家的反应。

而像英国这样积极实行绥靖政策的国家,其舆论也会受到本国政府积极避战、试图争取苏联对抗德国思想的影响,在起初的谴责之后马上转为正当化苏联出兵和本国的不作为,表现出浓重的妥协和绥靖主义色彩,伦敦波兰流亡政府的失声也加剧了这种倾向。

至于苏德这种既是入侵瓜分波兰的参与国,又是实行国家对报纸审查制的国家,它们的报纸舆论则和其国家当下政策高度一致,成为宣传苏德和平、合作的工具,致力于传播苏联出兵波兰的正义性。

匈牙利这样的欧洲小国,它在波兰问题上的态度取决于它和波兰的关系和其当时所处的国际环境,作为法西斯阵营国家,匈牙利只能有限地表达对波兰的同情,其表态往往体现出对未来的担忧,表现出身不由己的无力感。

说到底,各国报纸当时对苏联出兵波兰问题的不同表态,还是由于它们各自国家在这次事件中所处的不同立场和各自不同的利益所决定的。

在民族主义的时代,本民族的利益往往被置于首位,理想主义被抛之脑后——“公理和正义只在大炮的射程之内”这是苏联入侵波兰的原因,是当时欧洲人坐视苏联入侵波兰并在报纸上为苏联辩护的原因,也是第二次世界大战之所以爆发的原因。

写在后面:

● 苏联入侵波兰后,以英法两国为首的西方社会反应远不如今天提及这段历史时的欧美学者激烈,这与当时两国政府及其影响下的绥靖主义热潮密不可分。也因为这个缘故,英法没有对苏宣战,国联也没有制裁苏联,一些英法媒体甚至称苏联占领半个波兰是“使希特勒遭到挫败”,这种说法不是无知,而是幼稚。历史也证明,英法两国试图挑唆苏德对立、积极避战的主张是何等失败,以至于一直暗中作梗的法国连动员都来不及完成便被德军攻穿。

● 苏联出于国家安全利益和对抗纳粹的考虑,势必要建立一个缓冲区,以免于和德国直接接壤,但对就是对,错就是错;没有侵略了一点,只有侵略和没侵略。

● 《苏德互不侵犯条约》为苏联赢得准备战争的时间的观点难以成立。不签订条约,苏联也不存在着首先陷入战争的可能性。条约签订到苏德战争之前一年半的和平时间并非因条约签订而赢得,而是苏联自身固有的和平时间中剩下的。

● 在东波兰一半的土地上,乌克兰人占多数,但这些人的民族自决呼声很大程度上被全世界忽视了。民族自决还是作为少数民族,其根源在于国家认同的构建,这从来就是一个非常复杂的问题,笔者没有足够的能力进行讨论。

● 先进政权是否有主动进攻落后政权的合法性?马克思主义战争观之下,入侵和解放的界定?苏联在此事上能否作为一个足够先进的政权?是否跟根本上有别于历史上的其他政权?苏联在波兰问题上的行动在马克思主义战争观之下足够正义吗?这些问题似乎有充足的论证空间,又好像没有多少回旋余地。太多矛盾的历史记载,太多缺憾,太多被辜负的理想。

● 目前对“萨纳奇”政府定性问题存有巨大争议,从法西斯主义到权威主义到社会保守主义再到民族保守主义一直争论不休,但可以肯定一点,“萨纳奇”绝非什么先进政体,其治下的波兰第二共和国内部有着尖锐的民族矛盾——政府和议会中普遍的大波兰主义、乌克兰民族主义者组织的乌克兰复国主义和恐怖主义活动、浓厚天主教传统带来的反犹情绪和政府对此的纵容助长都屡见不鲜。不过也应看到,从英国萧伯纳“如果你们不能证明自己的价值,我们就不能让你们活在这个社会”的演说到墨索里尼“黑衫军”进军罗马,权威主义和极权主义正在全欧洲横行霸道;从美国人不敢明说的霸权主义到纳粹德国的日耳曼优越论,民族主义热潮随着一战结束而腾起;在美国的大学里,在捷克斯洛伐克的登记簿中,在波兰的长凳前,在契卡的大棒下,在奥地利的水晶之路上......反犹太主义正在犹太人驻足的每一个地方蔓延。(特注:罗曼诺夫王朝强烈的反犹主义残存了很长时间)

无意比烂,只是在批判、反思波兰第二共和国最反动、为人斥责的政策和问题时,也应当考量整个时代。

● 美国的Grover Furr教授(曾于2014年来应邀来京),他正是文本所驳斥观点的集大成者。Furr教授研究认为,苏联没有入侵波兰,他甚至激进地提出9月5日(实为6日)后的波兰政府因为离开华沙,就已经自行瓦解,失去了对国家的控制,波兰作为一个国家已经不复存在。

该教授通过对苏联史料研究同样得出了三次莫斯科审判是公正的,被告人没有被诬陷的结论,而理由是这些被告人全部承认了他们被指控的罪行;他也否认乌克兰大饥荒存在人为因素,认为这不过是农作物歉收导致的自然灾害;而“大清洗”是NKVD和苏共党内叛徒私自进行的倾覆行为,斯大林发现这一暴行后立即将其制止;卡廷惨案则是纳粹所为,与苏联没有任何关系......一言以蔽之,他“yet to find one crime – one crime that Stalin committed.”

事实上,Furr教授在蒙特克莱尔州立大学一直任英国中世纪文学讲师,中间兼任过一次美国新闻史讲师,他直到61岁时(2005年4月)才发表了第一篇有关苏联的文章。

抛开Furr教授的履历,他的论证同样是靠不住的,他引文多为二手史料、孤证;在苏波问题上,他为了证明波兰政府在苏军出兵前就不复存在,甚至不惜使用纳粹德国毫无依据的文本(甚至不是直接文本,而是经过其二次引申过的,引文见上文中的第360号电报)而抛弃更为可信的罗马尼亚、美国人的观点,同时,他也有意忽略掉、篡改(当然他也可以解释为是自己的错误理解)掉了对自己观点不利的史料(如时间日期),对其避而不谈,对客观历史事实(国联没有制裁苏联),Furr教授无视了各国行为的内在逻辑,没有对各国行为动机进行分析,将无效的证据按照自己的意愿解读并使用,他也不惮把自己朴素的正义观作为研究具体历史问题的重要依据——这些都不是进行历史研究应该有的态度和做法。

有必要提到,本文其实采用了一些Furr教授的引用的、可信的史料(如纽约时报),只不过本文也同等采用了这些史料中对Furr教授观点“相当不利”的内容。

● 对学术史的简要回顾

在冷战的大多数时间里,“1939年苏联出兵波兰”问题都被作为一种政治博弈的论据,这期间的研究大体在政治需要下展开,价值非常有限。

在戈尔巴乔夫新思维、1989年波兰第三共和国成立和紧随其后的苏联解体、冷战结束之后,史学界对苏联出兵波兰的认识呈现出了新的趋势。原苏联卫星国,特别是波罗的海国家和波兰,达成了1939年苏联出兵波兰是非正义性质的共识。

如果说刚刚脱离苏联控制的卫星国对这场战争的认识得出相反结论还有“对政治正确的反弹”因素,那么近几年的东欧史学界对于该问题又达到了新的认识层次,从兼论波兰-立陶宛维尔纽斯问题和苏联的关系到追溯“苏联合法干涉波兰”理论的起源,关注于二战时期西方国家宣传策略、政治基础和波兰流亡政府将军西科尔斯基的对苏妥协态度。这些研究拓宽了研究苏联出兵波兰性质问题的角度,把这个问题放到更广或是更具体的尺度上进行思考,并且跳脱了情绪化的表达,开始更多地思考波兰第二共和国本身的责任和问题。

与此相对的是俄罗斯在这方面的史学研究,与其他国家不同,俄罗斯史学界在1939年苏联出兵波兰问题上出现了戏剧性的反复。

在戈尔巴乔夫晚期到叶利钦时期,俄罗斯史学界受西方自由主义史学观影响非常大,从斯大林到勃列日涅夫时代的不少固有认识都遭到了质疑和反弹;加之1989年苏联人民代表大会通过的《关于对1939年〈苏德互不侵犯条约〉的政治和法律评价的决议》对该条约做了全面否定的定性。《苏德互不侵犯条约》秘密瓜分波兰和苏联实际出兵波兰在这一时期被广泛认为是斯大林的独断阴谋,是不道德的,破坏了苏联声誉,违反了苏联和国际相关法律。

而到了普京执政时期,一切又都颠倒了过来。在普京政治生涯的前半程,俄罗斯学界还在对此事做有限度的批评,而在2014年俄罗斯吞并克里米亚而和西方国家进入紧张关系之后,这样的趋势则完全表露出来,无论是2019年二战爆发80周年还是2021年苏联卫国战争爆发80年的官方口径,亦或是俄乌战争爆发后,2022年10月6日俄罗斯外交部司长评价波兰向俄罗斯就二战问题索赔时均指责波兰人“不道德”“忘恩负义”。俄罗斯史学界对苏联出兵波兰问题的定性也随之从否定为主变为了肯定为主,在保留苏联时期对英法绥靖的批判的同时还采用生存空间理论、苏联利益优先这种不同于苏联时期的论证方式。

在试图重新塑造自身强势大国形象和民族自豪感的政治需要、地缘政治裹挟人文学科的背景下,史学研究也不过是俄罗斯民族主义和爱国主义教育的工具。由于现代俄罗斯史学界对1939年苏联出兵波兰问题几乎完全从俄罗斯的国家利益角度出发和考量,且完全放弃了马克思主义战争观、列宁战争观作为工具指导,因而在所有的文献中,这部分文献的价值是最小的,实属遗憾。

● 在初版成文的2020年4月,本文曾试图倚靠“三手史料”来写,但互联网文章上充斥错误和偏见实在令我无法接受(它们大多呈现出一种二元对立的状态),特别要提到《二战苏军入侵波兰:拆光工厂大厦,被富裕景象惊呆》一文,这篇文章对于苏联的抹黑已经到了令人发指的地步,其不单完全忽视了苏联在西乌克兰、白俄罗斯地区社会主义改造的先进性,也严重夸大了波兰的实际经济情况和苏联在当地的破坏性行为。其文所引用的两本书《不折之鹰》和《抵抗者》,它们作为二手史料都夹杂着作者强烈的个人感情,在引用时必须加以甄别。

● 这篇文章的初版《侵略、解放还是维和?——1939年苏联出兵波兰合法性之考究》成文于2020年4月21日到2020年4月25日(删除于2023年3月30日),后其中的一些史料被我用于个人论文写作之中,而本文内容是基于我的论文修改而来(懒,拖了挺久,脚尾注不好排版删了)。

最后,我反对把苏联是否构成入侵波兰当做一个抽象的、要依靠民族构成统计、法理、甚至正义观来解决的问题。因为当我们采用这样不确定的准绳而非历史事实把问题复杂化的同时,无疑也为另一些国家的侵略行径提供了口实,这种影响无疑是很恶劣的。

PS:如有1940年至1941年苏联在乌克兰苏维埃社会主义共和国和白俄罗斯苏维埃社会主义共和国进行社会主义建设的史料,欢迎补充。

原写于2020.4.21-2020.4.25,增改于2023.7.10