设计别话(四十):教育是以人为最高目的,接受教育是人的最高价值的体现

【壹】

在一席上看了两位学者的演讲视频,略有感悟。

一场是设计理论和设计史专家王受之先生的“我们的设计出了什么问题”,另外一场则为清华大学美术学院柳冠中教授的“从造事到谋物”。

第一场王教授并没有准备PPT演示,而是干讲,但全程听下来并不觉得枯燥乏味,反而充满了乐趣和很多引人深思的地方。

正如王教授所言,他那个年代的设计是院校领先有企业,当代的设计却是反过来的,可以说现在的企业遥遥领先于院校。

这么多年过去了,我们虽然在设计院校的规模上达到了去全球第一,但设计的质量却差强人意。

像985/211这一类的名校倒是还在严格把持着生源的质量,越往下的教育质量就越难保证。

昨天和好友柯就谈到了这个话题,同是大学毕业,重点大学对待毕业生的态度和我们一般大学截然不同,把关相对比较严格。如果不这样为之的话,他们毕业以后进入工作岗位,如在能力上没有得到应有的发挥,这对它们名校本身的名誉也是一种损失。

至于为什么会出现这样的情况,其中有个因素不得不提,那就是学校师生配比率。

比如在美国,师生比一般控制在1:3、1:4左右,虽然人家学费昂贵,但兼职老师多。

有人就会质疑,兼职老师怎么行啊?又不是专业从事教育行业的科班人才出身,他们能够把学生教好吗?但是,这并不影响他们这些在各自专业领域摸爬滚打多年的精英把自己的经验知识倾囊相授给学生呀。

况且,这些兼职老师的质量并不差。比如汽车系老师有来自福特汽车公司的设计总监和宝马汽车公司的设计总监等。

而我们国家呢?1:20、1:30应该是常态,甚至高达1:50的都有,那我们拿什么来保障教育出来的学生的质量?

当然,这里还有另外一个因素也必须提到,即扩招。

自1999年出台《面向21世纪教育振兴行动计划》扩大招生规模以来,全国各地高校纷纷响应,到985/211重点院校到普通一本,再到二本、三本、专科,合并的、升档的,可谓遍地开花。

大二暑假期间在县城学车,住在教练家,和他聊天的时候感觉被他戏谑了,他说现在大学生毕业的水平充其量也只能算他们那个时候的高中毕业,听罢顿觉头皮一阵发麻,脸都不知道往哪搁。

没有立马去反驳他说的这段话,但从某个角度来说他所言并不过分。

不容置疑,扩大招生是一把双刃剑,利弊均有。

在国际上常认为,高等教育毛入学率的标准如下:

15%以下为精英教育阶段,15%-50%称高等教育大众化阶段,大于50%则称之为高等教育普及化阶段。

而我们国家现在的就是朝着50%的高等教育普及化教育目标去的,提高高中升学率,圆更多学生的大学梦。

除此之外,国家还需拉动内需,大肆发展经济。往高的层面来说,这样有助于提高国民的整体素质,提升学历。

像上面这张图大家应该都不会感到陌生,这是上个世纪初每隔3年就举办一次的索尔维会议合照留念现场。

图中有许多张熟悉的面孔,比如居里夫人、洛伦兹、爱因斯坦、波尔、普朗克等,他们都是物理学或化学领域顶尖的人才。

要知道那个时候能够接受高等教育的人基本上是非富即贵,他们那个时代才是属于真正的精英教育阶段,穷人家的孩子一般很难上学的。

随着高等教育的普及,弊端也日渐凸显。教育质量的下滑,基础设施远不能满足原来的要求,于是在很多地方的高校掀起了基建的热潮,导致很多学校因资金周转出现问题背上了巨额负债。

记得当时我在县一中就读的时候,就听我们老师说我们学校还背负着好几千万的外债,每年都需要偿还一定的债款。

对比之下,我觉得还是应该庆幸我们现在还有书读,可以享受9年义务教育学费全免的政策优惠。

我还是愿意相信我们的国家有能力去解决和协调这一系列的问题,也相信这个社会朝着更好的方向发展。

演讲的尾声王教授说了这样一句大实话,即我们的设计真实基础应该回到原点,为老百姓服务。

值得肯定的是,我们设计师是务实者,同时也肩负着引导大众走向一个良性社会发展方向的责任,而不是一味地做大、做多、做奢。

最后还探讨了一下艺术和设计的区别:

艺术是for me,设计是for you。前者真实的艺术是自我的艺术,讨大众喜欢的艺术叫商业艺术。

这个观点我在之前的某一话中有所提及,现在再做进一步的补充和说明。

上周在帮好友琢画图的时候,我们就谈到了艺术为何物的话题,他的态度很坚决,即认为艺术就一定是要让人看懂的那种,让别人看不懂又摸不着头脑的不能称之为艺术。

当时我试图用我自己的观点去说服他,但最后在一番讨论后我只好故作恭维的认可了他的观点。

随后我去查阅了这方面的资料才窥得一二,他所言的这种让人看得懂的艺术其实是最开始大家对于艺术的认知,因为艺术有一个发展阶段,在不同阶段或时期有不同的理解和派别、风格。

艺术和其它学科门类一样,它也有自己的发展历史,现代艺术之前的艺术创作仅局限于绘画和雕塑。

那个时候的欧洲社会,宗教组织具有至高无上的权利,他们掌握且享受着这个社会的优势资源,可以接受上等的教育,而下面的宗教信徒们大多数是不识字的,为了让他们明白和了解某些意识形态的东西,便通过绘画或雕塑的形式去进行教化和供他们交流。

相比于音乐、诗歌、舞蹈这三种时间艺术,以绘画、雕塑、建筑为代表的空间艺术更加直观,更容易让人看懂和接受。

但是随着时间的推移,艺术的发展到了一个革新的阶段,这个时候就需要有人站出来打破传统。

比如说艺术大师杜尚,这位来自法国的先锋派画家,作为“达达主义”的代表者就敢于挑战传统古典艺术,开创了新的艺术史篇章,为近代艺术的发展奠定了基础和拉开了序幕。

这幅经典油画作品叫做《走下楼梯的女裸女》,杜尚打破了一切传统规范,融入了它自己的新观念。放在现在再来看这张图倒是还可以接受,只是画得有点抽象而已,不是那种被大家都能接受的写实风格。

但是那个名为《泉》的小便池就让人百思不得其解了,我引用一下某位网友的理解:它表现出的是对一切传统艺术观念彻底的否定与批判, 此前的任何艺术流派,哪怕再激进,起码承认艺术品必须要有艺术家的创作过程,而且一般来说,艺术起码要表现美。而《泉》的出现,则连这最“起码”的艺术观念也被否定了。

继杜尚之后便涌现了一大批近代艺术大师,比如波普艺术的代表安迪沃霍尔等,他的这张玛丽莲梦露的经典之作也别世人广为流传。

除此之外,艺术的种类也在不断的发展和丰富着,比如被称为“第七艺术”的电影和“第八艺术”的电视,可以预见的是,未来的艺术将会更加的多姿绚烂。

接触了以上观点和流派后,我算是在心中有个大概的判断和认知了,那就是你自己喜欢的就是艺术,真正艺术的本身没必要去取悦任何一个人。

就像我现在进行的创作一样,至少目前悦己才是我最大的享受。

【贰】

第二场的柳教授应该是个性情中人,该批评之处批评,该褒奖的褒奖,在台上丝毫不掩饰自己内心真实的感受,但全程听完便会觉得,他说的内容基本上都是在批评。

正如先生所言,设计是一种智慧,更是一种思维方式,我们可以称之为“第三种智慧”。

现如今设计出来的东西需要经历这么四个社会程序:

第一个,产品。从概念到实物生产出来被大家认知。

第二个,商品。赋予了价值和使用价值,作为商品流通于市场。

第三个,用品。物物交换之后到了使用者那里被使用。

第四个,废品,当其使用价值用完之后变为废品退出流通市场。

换言之,设计的东西拥有一个周期。就像软件生命周期一样,从软件定义到软件开发,再到软件运行维护三个阶段。人的一生不也是这样吗?生、老、病、死。

和本篇第一小节中写到的那样,当代中国社会的“设计审美”取向有严重偏差,趋向于“以多为美”、“以大为美”、“以奢为美”。

这一点我在前面写过的某一话以及上个学期写的那篇《时代变革下规划师的职业道德自修》中均有提及。

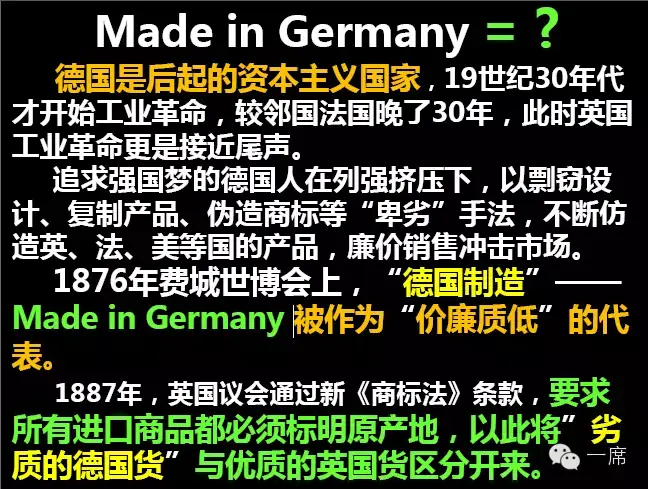

举个例子,比如我们大家都知道的“德国造”是严谨且无可挑剔的,但是却不知一开始他们也面临着“Made in Germany”的窘境,这一点和我们现在的“Made in China”难道不是很像吗?

社会的生存资源是有限的,所以设计需要制约,创造一个合理的生存方式,对资源最大利用化。

同时也应该倡导供人使用而不倡导私人占有,里有余地,适可而止。

在《设计别话(十八)》中我介绍一位我比较喜欢的建筑师刘家琨,他的“低技理念”和这里倡导的资源最大利用化不谋而合。

还有一位日本建筑师坂茂也不得不提,他和他的团队一直致力于用硬纸管、竹子、泥砖和橡胶树等可以容易找到且可以再生的材料进行二次加工开发后,变得坚固实用且可回收利用。

总的来说,基于设计我们的思维绝对不能被禁锢住,老老实实做事务实是前提,但同时也应该保持对新鲜事物充满好奇的心态,不断去深挖自己的思维。

就像我的电脑桌面上那张壁纸上面写的“设计十诫”一样。

【叁】

关于教育,我有买过郑也夫先生编写的《吾国教育病理》和《科场现形记》这两本书。

碍于此类话题比较深刻,我没有怎么去翻着两本书,但一直都在关注这方面的信息。

比如我之前有关注过一个叫“王开东”的微信公众号,这是一位中学的校长,也算圈内一名小有名气的网红老师吧。

他每天雷打不动地坚持早上六点准时更文,写的大多是自己对于教育教学方面的思考和感悟,也是我点击次数比较频繁的一个号。

我收藏了好几篇他写的文章,比如“今天的学生,为何如此萎靡不振?”、“教育的隐形杀手”、“谁才是自我价值唯一的鉴定者”、“知识为什么不断的贬值?”等。

现在由于出处在备考期间,我取关一系列包括他在内的公众号,但以后我一定会重新关注的。

这让我很快想起了矗立在高中母校“励志园”内的那块高高的石碑,上面赫然地刻着三竖醒目的大字。

“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”,就摆在了入园口处,醒目且清晰。落笔是邓小平。于是遂从空间里面翻出了这张旧照。

大一初读邓公的传记,好像是一位外国学者写的,一本封面红色里面纸张发黄A5大小的书。

一直记得他那句被众人熟知的话:

“我是中国人民的儿子,我深情地爱着,我的祖国和人民。”

邓小平基于“文化大革命”后我国经济社会发展和国家建设的要求以及80年代的国家形势,着重阐述了一系列有关教育方面的问题,在此基础上逐渐形成了“有理想、有文化、有道德、有纪律”的“‘四有’新人”的认识。

小平同志是改革开放的总设计师,对待教育同样也具有非凡的战略眼光。

上周去图书馆期刊阅览室阅读杂志,恰好看到了一本教育期刊杂志上的一篇名为“‘培养什么人’问题70年探索”的文章,主要从历史发展的角度论述了这方面的相关问题。

总的来说,“培养什么人?”这个问题不仅是一个实践问题,也是一个政治问题。过去的70年,无论具体的表述和内涵上有什么差别,其实质都是强调人才培养的社会属性和社会主义价值取向,强调所培养的人才要为新中国建设、社会主义革命和建设,尤其是中国特色社会主义现代化建设服务。

再来看一下200年前德国的教育宣言是怎样的?

他们的培养目标完全是另外一个样子,不仅仅是技能类的培养,更多的是深入发掘学生自主学习的动力,启发心智,培养学生自我主动学习的能力。

两场演讲的分享者都是这个行业的领头人物,但我并不会把他们所说的话奉为圭臬,也不会把他们捧上神坛。

以上这些话题我会一直关注下去的,不仅关乎自己未来自身发展,更关乎下一代。

我喜欢和别人交流和分享自己一些思考与感悟,同时也提醒着自己在交谈的时候要注意这几点:

第一点,不要急于表达,安静的做一个倾听者,先听别人说完再发表自己的意见。切忌不要等别人还没有说完你就说“你说的这个我都知道”或者急着附和“这个我早就听说过了”之类的话。

第二点,不要轻易打断别人,即使他对方说的内容是你知道和熟悉的领域,也要给足别人充分自由表达的空间。

《设计别话》这个系列的创作我仍然会继续下去的,我即可以接受别人的指教和认同,也可以接受别人的诋毁和打击。

因为我就是我,是颜色不一样的烟火。

2019.04.14 子时 收笔