标准化就是任性-上海地铁体验4

上海地铁近几年大力发展GOA4无人驾驶的地铁(重电铁)线路,现在,上海地铁的无人驾驶线路有10,14,15,18四条。

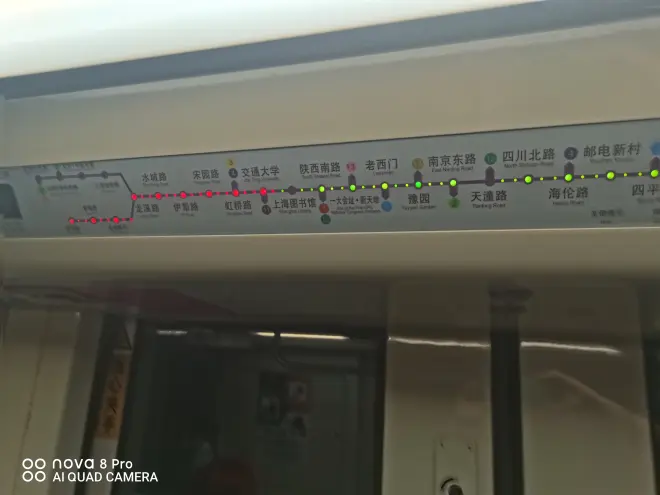

上海地铁10号线是全国第一条无人驾驶的线路,连接了虹桥和保税区。10号线有主线和支线,支线可前往虹桥机场。列车采用浦镇的阿尔斯通鱼车,最开始是有独立驾驶室的,在实行无人驾驶后,拆除了驾驶室挡板。据说10号线每一列车都有自己的昵称(写在车头),但是我乘坐时没有找到。值得一提的是,交通大学地铁站附近是上交的老校区,几乎停用,上交的主校区在闵行区,离交通大学地铁站有20多公里。

上海14号线是上海最新的地铁线路,横穿上海东西,连接了江桥,静安寺和陆家嘴。作为一条开通时就受了疫情冲击的新线,14号线客流非常恐怖,使用了8A编组,早高峰时满载率目测可以达到70%。14号线东段和浦东大道一起修建,西段横穿老城区修建难度大,所以工期拖得比较长,人送外号“上海地铁鸽王”

上海14号线的站房装修采用了国内比较少见的简单设计。站台使用灰色为主色调搭配条形LED灯,站台使用红色大字壁,不设吊顶,简单素净,但感觉非常典雅大气,以实用性为主要考虑方向,充满现代风格。但是,有些重点站使用了非常创造性的设计方案。地铁14号线的安全门采用半封闭设计,不是完整的玻璃和金属墙(甚至玻璃都不是落到地面的),上面和下面都有通风孔,与南京2号线相似。安全门上面也有长LCD屏幕,可以显示列车到站时间,满载率等内容。但是,车站内的空调非常给力,改变了我对半封闭安全门的印象。

静安寺站受施工空间影响,上下行站台彼此分离,以通道连接,一半站台使用顶管法修建,。即先在基坑里放一台顶管机,然后在后面用液压泵把顶管机向前顶。顶管机配有刀盘和运送渣土的装置,可以削下前面的结构。顶到不能再顶时,就在顶管机后面加一圈预制管片,继续向前顶,如此反复,顶管机后面就形成了一个地下空间。静安寺站受顶管法影响,使用分体式站厅。换乘的乘客仅能从一侧上楼。同时,静安寺2换14和2换7都使用了长通道换乘,14号线换乘7号线需要经过整个2号线站厅,步行距离较长,和北京平安里站相似。

静安寺到黄陂南路站的距离达到了离谱的3公里。这是因为受征地影响,14号线无法在长乐路和巨鹿路加站,只能在下面穿过12号线,无法设置车站。黄陂南路站采用上海老城区的梧桐树为主要设计元素,站台的饰板有绿色的梧桐树抽象图案,用灯光模拟出阳光照在梧桐树上的剪影,走在站台上,仿佛走在旧城区的林荫道里,非常惬意。只不过现在这个站叫一大会址·黄陂南路,离中共一大纪念馆很近。1号线部分就有南湖红船的宣传画。

豫园站是上海最深的地铁站,请了专业艺术家来设计。整体使用黑色墙砖,拱形立柱和线形吊顶,模拟出黄浦江缓缓流动的江水,富有流动感,但整体又给人一种清净的感觉。立柱采用曲线设计,与顶棚的连接更自然。吊顶上加了LED灯条,可以呈现不同颜色的灯光,在站台上就可以看灯光秀,和线性吊顶搭配,让人们感觉仿佛进入了梦境。只不过黑色墙壁确实有点太沉重了

14号线的列车使用新庞的牵引系统,内藏门。座位上面有LCD屏幕(这个UI的设计就很不错),端面有充电插口,车头驾驶室为开放式设计,没有司机室小门。乘客可以看到前面的隧道。只不过车内采用浅蓝色设计,非常清爽,让人联想到蓝天,与14号线主色调不同。14号线的车头采用了一个富有科技感的设计,车头使用了大量直线元素和LED灯条,属于比较硬朗的风格。

本人乘坐时,14号线线路上发生了车辆故障,列车在站台上停了很长时间。到真新新村时,我们列车前面有一辆区间车从真心新村发车,我们就在它后面吃了好几个机外。不得不说CBTC的追踪距离真的近,机外停车时从后面的列车上就可以看到前面列车乘客的脸。值得一提的是,曹杨路有14-11的联络线,可以在东行站台看到。

上海15号线横穿上海城区西部,功能与北京15号线相似。连接了闵行新区的普陀区,长宁区等市区外围组团。但是受征地影响,15号线与10号线无法换乘,与2号线仅能出站换乘。车辆采用阿尔斯通的新optonix,和南京7号线是一个系列,车头造型被拉的很长,有车身延长过来的黄色色带,比较圆润。我体验的区间里,车站采用黄色主题,非常明亮,充满活力,但是有点缺少特色,过于千篇一律,整体上设计理念和苏州11号线相似。(讲个笑话,南大路不在南京,也不在南昌,而在上海)

上海15号线虽然平时是无人驾驶,但是我坐的时候两个司机在开纯手动。我知道,上海地铁为了训练司机的应急处理能力,在周末是全天手动。但是我去的那天是周五啊,就比较令人迷惑。不得不说,那天纯手动的司机技术真的一般。我从娄山关路上的车,然后司机在长风公园欠标二牵,然后刚出长风公园就超推荐速度施加最大常用制动,到了梅岭北路又欠标二牵,然后刚出梅岭北路,列车牵引给猛了直接超速起强制EB了,车就停在了隧道里。二牵在北京6号线我也碰到过。但是连续的二牵这还是第一次。而且,我最开始是以为是司机看不见停车标,结果我一看,上海的停车标比南京地铁和北京19号线都大不少。而且当时停车的时候离停车标还差着一个安全门的距离呢···我坐北京19号线的时候也见过纯手动,但是司机每次都停的非常准。真的服了。不过,司机的指差确认非常标准,每一项检查都指到,说到(只不过确认安全门间隙时是看监控屏幕,15号线的列车没有司机室小门),给个好评。可以看出,两个司机都是在认真开车,只不过就是缺少经验。

上海15号线采用卡斯柯的CBTC系统,驾驶台受逃生门限制比较窄。左侧屏幕为信号屏,有CBTC速度表,最左侧为CBTC标尺,预选模式FAM(没看到当前模式),门模式手动/手动,显示下一站信息,右侧屏幕为车辆信息屏(不知道当地怎么叫),也使用了表格式布局,但分了好几个表,只不过他们欧系车的信息我们北京的铁粉看不懂。屏幕右侧为与信号系统联动的速度表,有红色的速度码,与北京13号线相似,下面是双针风压表。平台上最右边是车钥匙和“蘑菇”,然后是主驾驶杆和换向杆,中间有车载电台的话筒。右边是一系列控制按钮。