[初中物理]一道错题

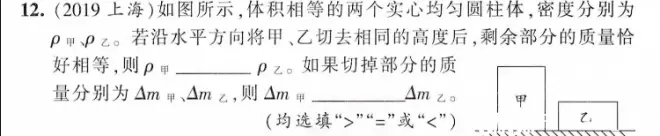

这是一道我作业中遇到的题。我的第一反应简直和答案完全一致:S甲=圆柱底面面积,S乙=一个宽不大于2r,长为h的矩形。

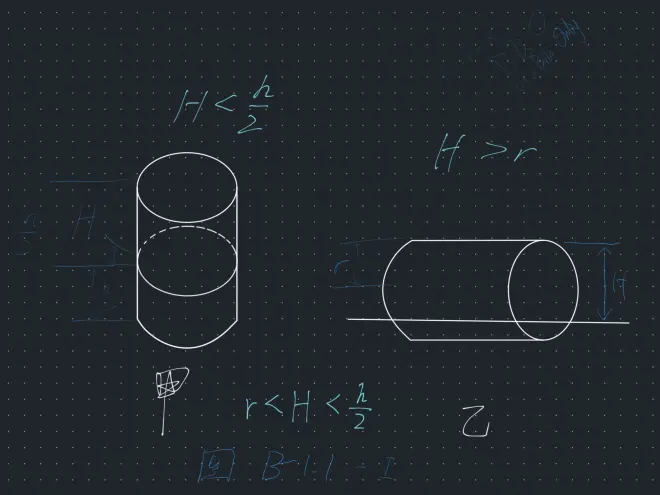

但因为直觉,我迟疑了一下Really????我脑中第一时间呈现的是这张图

好,暂停一下,在具体解决问题之前,我们需要一些参数。

不妨设:r=甲乙圆柱半径,h=甲乙圆柱高,H=切去部分的高度

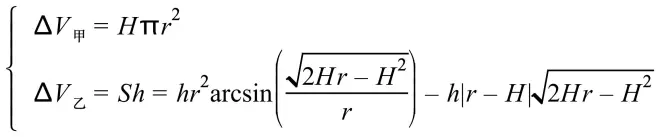

答案使用了体积公式:甲的体积并没有问题,但乙的切下部分从上到下不均匀。如果按答案的话算出的“ΔV乙”会比真实的“ΔV乙”大。所以S很明显并不是截面的那个矩形,而应该看成“月牙”的面积,高=h.

A-1:求S-思路

根据上述,主要问题已然明了:求“月牙”的面积S.

那么怎么求?半圆、圆的面积我们小学就学过,但这里的S是一个圆上用直线截下的一块。我们已经不能用初级方式去计算S了

求面积,在数学中有一个强大的工具:定积分。这时我们就应第一时间想到它,因为只要知道解析式、区间长就可以算出面积S。

A-2:求S-列式

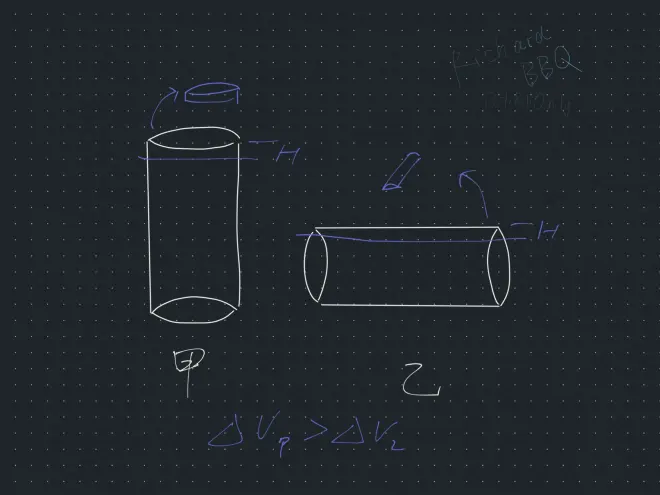

首先我们要把整个圆放到平面直角坐标系中,用x轴截取S,这样比较方便。我们需要的差不多是这样一个东西(图A-2-I)

众所周知,圆的标准方程为

这里我们要让圆下移(r-H),因为“上减下加,左加右减”,则(PS:暂时先讨论切去的高不大于半径,其实算出这个,大于半径的也就显然了)

根据勾股定理,积分区间为

故

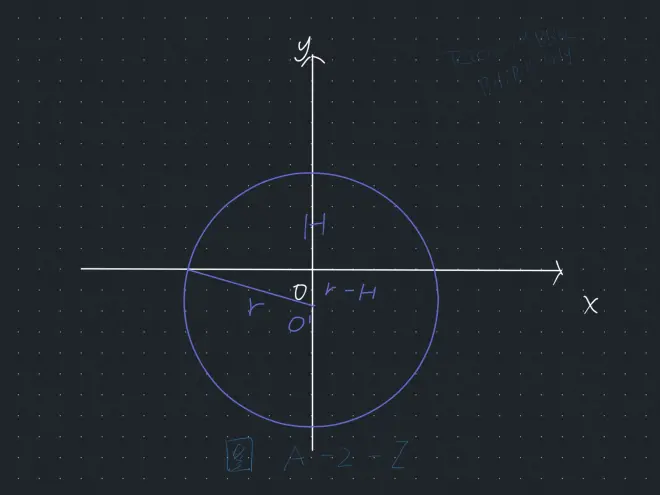

Emm…这个积分对于我还是有点难的

既然如此,不如将一个定积分拆解成拆成几个不定积分,然后逐个击破。

A-3:解S和ΔV乙

首先解第一项(∵r≥0,故原函数中的sgn(r)=1,省略)

代入,得

Step B-1:以具体数值比较ΔV甲与ΔV乙(H≤r,h=C_1,H=C_2)

根据上述,我们已知:

那么共有三个自变量:r=甲乙圆柱半径,h=甲乙圆柱高,H=切去部分的高度.和两个需要比较的因变量:ΔV甲,ΔV乙.本人能力有限,这步只能使用平面直角坐标系中的图像比较,即便如此,也需要剔除两个自变量,不妨先设H,h为常数。

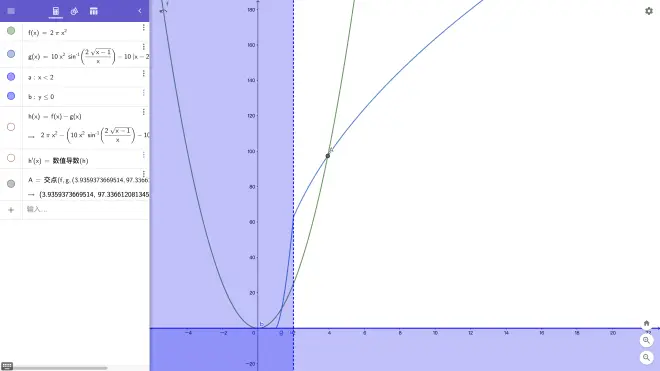

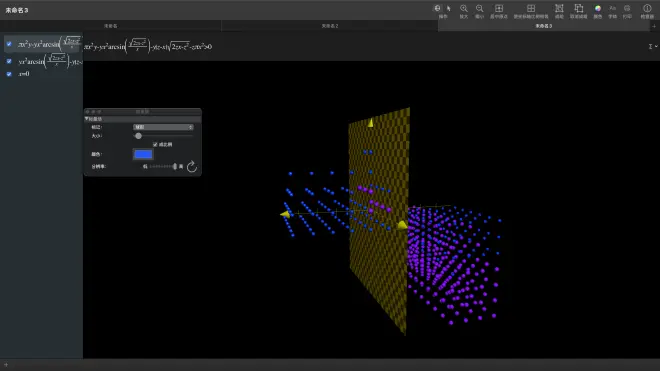

y=ΔV>0,x=r>0,H=2,h=10,H=2≤r=x,即仅考察第一象限或特定区域的图像(下图设非蓝色区域为可行域)

为方便记忆,表达式很复杂的是ΔV乙,反之则是ΔV甲

很明显的,当2≤r<3.935…时,ΔV甲<ΔV乙,符合题意;但当r≥3.935…时ΔV甲≥ΔV乙

Step B-1.1:小总结

到这里,我们成功证明了“题目有BUG”为真命题。但我们让“题目没有BUG”,方法一很简单:把“圆柱体”直接换成“矩体”。

方法二:不妨设ΔV甲<0.5V圆柱<ΔV乙.我形象地称其为“参数比较法”,这里我们就不需要ΔV的表达式,在这里,0.5V圆柱将成为“参照物”,让ΔV甲和ΔV乙与“参照物”比较,实现“曲线救国”(图B-1.1-I),可得当r<H<0.5h时,ΔV甲<ΔV乙

虽然我们以及找到并解决了BUG,但我认为我不该也不能止步于此。所以接下来,我们继续从数值比较,在慢慢找到三变量之间数量关系对ΔV的影响

我知道这将非常困难,让我直接解一个三元不等式是不可能的。接下来,必须全程依靠计算机的辅助

Step B-2:以具体数值比较ΔV甲与ΔV乙(H≤r,h=C_1,r=C_2)

同理,设 y=ΔV>0,x=H>0,r=2,h=10,H≤r=2,即仅考察第一象限或特定区域的图像

WOW!看来当”r,h”确定时,似乎是恒成立的

虽然很不明显,但当H很小时两者大小发生了变化;并且随H增大,差也会增大

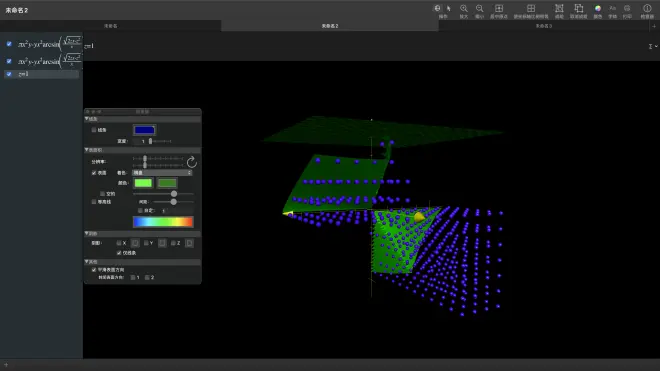

Step C:标量场

(r,h,H)=>(x,y,z)

应该知道是什么意思

我也只是正为这个不等式发愁时偶然发现的标量场——一个似曾相识的名词

当研究物理系统中温度、压力、密度等在一定空间内的分布状态时,数学上只需用一个代数量来描绘,这些代数量(即标量函数)所定出的场就称为数量场,也称标量场(www.baidu.com)

也就是说,在某一空间区域中,物理量的无穷集合[此处为(r,h,H)]表示一种场

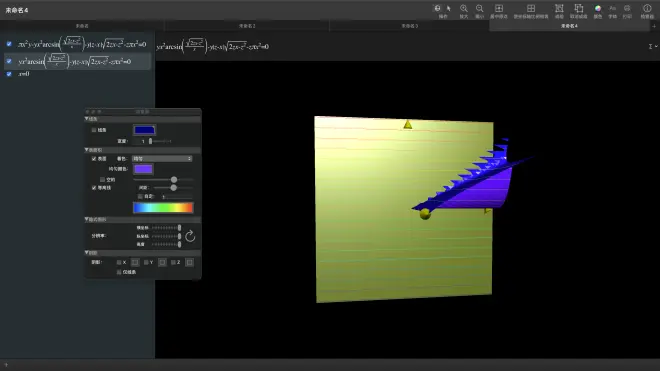

我们此处使用实标量场,仅考察第一卦限<=>(x,y,z)>0

此处用一个个紫色圆球表示标量场,最上方为z=1的平面,为演示单位长度,“覆盖”在球上的面为F(x,y,z)=0

TIP:实际上球应该是完全“覆盖”在“里面”的,可能是用球表示点集导致的渲染问题

现在我们还缺H>r的讨论,也没那么复杂,只需在ΔV乙的表达式中将H替换成(2r-H)即可

然后就会发现非常的amazing啊,这个式子是”轮换对称式”(并不符合严格定义,但有异曲同工之妙)

当H>r时,ΔV乙=V圆柱-ΔV乙(replaced)然后故计重施

整合

其实满足ΔV甲<ΔV乙的区域大概也就一半模样

D:总结

这个问题的后半(C)到这里也就不了了之,我不确定该不等式的解集,甚至不知道是否有明确的解集,像二元一次不等式用可行域表示也说不定。总之对于此,我想把这个问题留给以后

至于前半(AB),我们也证明了“题目有BUG”并提出了改进方法,此处不多作说明。

……

再会。