执子之手,共度存亡——非洲狭吻鳄

前言(强者生,弱者亡)

非洲大陆,南窄北宽,是世界第二大陆。该大陆被四海所环绕(地中海、红海、印度洋、大西洋),独特的地理环境造就了其“野性大陆”的称号,因为这里是世界上野生动物资源最丰富的大陆之一。

然而这里每天都上演着弱肉强食的基本自然法则,且发生频率是如此之高,即使是刚出生的小羚羊也要面对这残酷不堪的现实。被嗜咬、被撕裂、被吞噬、被啄食,这是非洲大陆一成不变的剧本,为了生存下去只有变得更强,而食物链就像一层层枷锁将非洲大陆的生灵们牢牢地禁锢在一起,被踩在底下的弱者永远是上层强者的饱腹之物,鳄鱼对此则颇有感触......

尼罗鳄率先开始了生存战争,它们是非洲最大的爬行动物,凭借庞大的体型及恐怖的咬合力使得它们统治着非洲大陆的大片淡水流域(下图中的马达加斯加岛瞩目)。

非洲侏儒鳄则将自己隐匿在森林灌木中,一是为了躲避敌害,二是森林地区有很多适合非洲侏儒鳄捕食的昆虫及两栖动物,三是因为它们无需过度依赖淡水。

西非鳄则置身于沙漠之中,享受着被当地人尊为神的待遇。它们在绿洲中过着着无忧无虑的平静生活,故西非鳄云:“与世无争,岂不美哉”?

但是本文的主角——非洲狭吻鳄则深感到心有余而力不足,虽然在非洲它们的体型仅次于尼罗鳄,而且也是真鳄科成员,但它们的吻部偏狭,这严重地限制了它们猎杀中大型猎物的能力。虽说吃鱼虾蟹什么的也能生存下去,但它们不得不担心来自尼罗鳄的威胁,况且它们也无法像非洲侏儒鳄那样较好的适应陆地环境。这样看来,造成它们濒临灭亡的人为因素似乎不是主流因素......这是自然界的物竞天择吗?它们心中默念着......

地理分布(何处才是我们的天堂)

非洲狭吻鳄(Crocodylus cataphractus)属于真鳄科家族成员,它们主要分布于非洲西部及非洲中部的湿地。

在安哥拉、贝宁湾(西非海岸的大西洋海湾)、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得湖(位于非洲中北部,是非洲第四大湖)、刚果民主共和国、赤道几内亚、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍共和国、利比里亚、马里、毛利塔尼亚、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂、坦桑尼亚、多哥联合共和国、赞比亚等地皆有可能见到它们的身影。

体型(我的力量源泉)

(一)非洲狭吻鳄为中型鳄鱼,同时也是非洲第二大鳄鱼。其成体体长通常在2.5m左右,体重可达50kg;成年雄鳄的体长范围大概在3~4.5m之间,体重范围则在100~230kg之间;在一项研究鳄鱼轨迹的实验中测得一条非洲狭吻鳄的体长为149cm,重7kg。

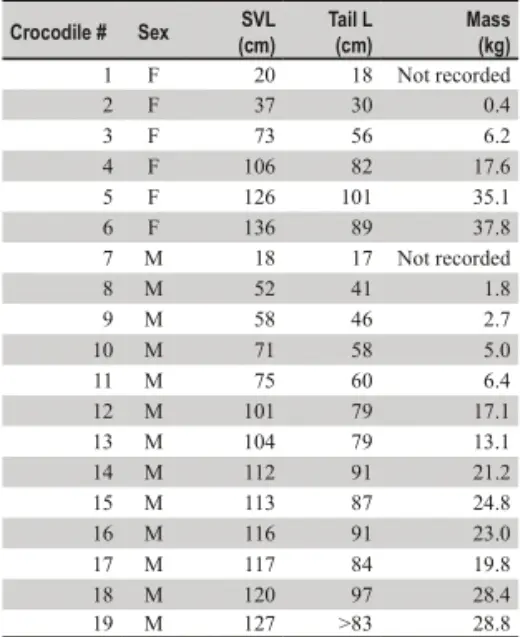

一组非洲狭吻鳄的体型数据如下图所示

(注:SVL为肛吻长,Tail L为尾部长度)

(二)人中吕布,马中赤兔

非洲狭吻鳄在喀麦隆南部的森林地区非常罕见,但是在这里人们发现并杀死了一条巨大的非洲狭吻鳄。其头骨长度约为75cm,据此估测这条巨大的非洲狭吻鳄的体长可能达到了15英尺(约为4.5m),这差不多是非洲狭吻鳄的极限体型了。现在这条鳄鱼的标本被存放在艾克佩大厅里。

特征(我只想成为我自己)

(一)头部:非洲狭吻鳄最明显的特征就是它那狭窄的吻部(这一点与同为真鳄的奥里诺科鳄及澳洲淡水鳄有几分相似),其颅骨至上颌有一道约30度角的缓坡且上颌骨有微微向上扬的趋势。

它们的下颌两边分布着黑色斑纹(部分个体下颌的黑斑会显得黯淡),一些成体的上颌有时也会有黑斑。

这一点在幼鳄刚出生时就显现出来了(幼鳄上下颌皆有黑斑)。

非洲狭吻鳄的上下颌分布着64~70颗锋利的圆锥型牙齿,其中前半端的牙齿要长于后半端并且有着向后弯曲的趋势(部分个体有着明显弯曲的前半端牙齿)。

(二)鳞片:

比起其它中大型的真鳄科成员,分布在非洲狭吻鳄颈部的大鳞甲显得十分特殊。首先按比例大小来看,非洲狭吻鳄的大鳞甲算是比较小的;其次按排布位置来看,分布在非洲狭吻鳄后枕的小鳞片为四枚,分布在其颈部的大鳞甲为四枚,按两排排列(大鳞甲两侧无与之相连的小鳞片),紧挨在大鳞甲后的小鳞片则按1~2排排列(每排两枚)。

食谱(我的生存指南)

非洲大陆的淡水生态丰富,拥有很多鱼类资源。非洲狭吻鳄狭窄的吻部适合快速捕鱼,加上锋利且略弯的牙齿使得鱼类表面光滑的鳞片及黏滑的黏液皆无用武之地,它们后半端的较短的牙齿则可以咬碎甲壳类动物的硬壳(甲壳类硬壳的主要成分——甲壳质表示很绝望)。故非洲狭吻鳄的食谱主要是鱼类和甲壳类,当然,如果有哺乳动物在河边喝水的话(并且大小合适)非洲狭吻鳄也会设法将其杀死。

非洲狭吻鳄狩猎哺乳动物的实例:

1995年8月6日,人们发现了一条被渔网缠住而淹死的非洲狭吻鳄,这条鳄鱼全长256cm,重52.5kg。人们剖开它的腹部时发现了一具幼年水鼷鹿(斑鼷鹿属)的遗骸,包括腿、蹄片及一些其它部位的骨骸。

基因(我们得以长存于世)

一项基因研究实验对非洲狭吻鳄线粒体全基因组(mtDNA)进行了测序。整个基因组长度为16847个碱基对。与其他脊椎动物一样,它也有22个tRNAs、13个蛋白质编码基因、2个rRNAs的编码,以及一个控制区(D-loop)。tRNA基因【tRNAPhe和tRNASer(AGY)】的基因顺序和重排与已测序的其它鳄目动物一致,但不同于典型的脊椎动物结构。这再次表明鳄鱼的基因顺序是相当保守的。

八百年的分离亦无法完全将我们的血脉彻底分裂

(西非狭吻鳄与中非狭吻鳄)

(一)无法被忘却的历史:

过去非洲狭吻鳄被分为两个亚种——狭吻鳄西非亚种和狭吻鳄中非亚种。本来早在1935年,M.leptorhynchus(即后来的中非狭吻鳄)就是经过完整的正式描述和命名过程的物种,这是研究人员Shirley、Amote、爱荷华大学及佛罗里达大学同事们共同的研究成果,只可惜该物种的标本在第二次世界大战中被德军在轰炸伦敦的过程中被炸毁(棘龙和鲨齿龙:和我们是同一类型的遭遇呢),所以之前的一切努力都付之东流了。但根据近年来的研究,研究人员发现二者有着巨大差异,这种差异已经超出了亚种的范畴。最终,新物种“中非狭吻鳄”诞生了。

(二)巨大的差异:

1、皮肤

中非狭吻鳄的皮肤相对于西非狭吻鳄(非洲狭吻鳄一般指西非狭吻鳄)显得更光滑。

2、鳞片

分布在中非狭吻鳄身上的鳞片凸起程度较西非狭吻鳄更低,整体呈弱棱;西非狭吻鳄的鳞片的比中非狭吻鳄的体积更大。

3、头部

中非狭吻鳄上下颌都没有西非狭吻鳄那样明显的黑色斑纹,且其颅骨至上颌的缓坡不明显,上颌也几乎没有向上弯曲的趋势。

4、碱基对

基因往往可以在动物学分类中起到决定性作用。据研究人员所述,中非狭吻鳄与西非狭吻鳄基因中的碱基对差异超过了5%,这项数据是促进中非狭吻鳄与西非狭吻鳄分类的高效催化性酶。

(三)造成二者分离的原因:

生物学上,造成原本是同种的生物拥有巨大基因差异的原因常常是基因突变、基因重组和染色体变异(染色体结构变异和数目变异),而生物的进化往往是自然选择的结果,生物进化的实质则是“种群基因频率的改变”。

地理隔离可以形成不同的亚种,但不同亚种之间在一定条件下仍可进行基因交流,只有生殖隔离才可证明新物种产生(即使两个不同的物种产生了子代也无法使子代去繁衍下一代,例如狮虎兽、骡子)。

根据动物遗传学显示:中非狭吻鳄和西非狭吻鳄的基因在八百多万年前首次出现了分裂,由于现在喀麦隆及其周围出现了火山(火山往往诞生于地壳剧烈的活动,同时地震也能引起火山喷发)

所以研究人员认为是火山活动造成了非洲狭吻鳄的地理隔离,于是在八百多年的岁月里被相隔的两个种群逐渐发生了变化。即便如此,二者之间的血脉联系仍存在着联系,那千丝万缕的碱基对可不是区区八百年就能斩断的......

被雾霾笼罩着的旅途

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索

——屈原

西非狭吻鳄与中非狭吻鳄如今都面临着灭绝的威胁,其数量等级已经达到了极危。此时相隔千里二者却执起彼此的手,望着夜空中划过的流星~它们决定,无论面对怎样的困境它们都要共度存亡!