山西夏县王村东汉壁画墓

山西夏县王村东汉壁画墓

选自《文物》 1994年08期 山西省考古硏究所、运城地区文化局、夏县文化局博物馆

1989年7~9月间,山西省考古研究所会同运城地区文化局、夏县文化局博物馆对王村的一座被盗掘壁画墓进行了清理发掘。

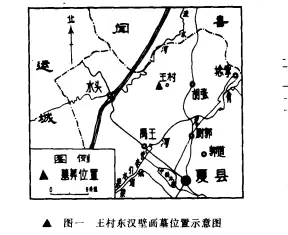

王村在县城以北约15公里处,村西“鸣条岗”上为一处古代墓地(图一),方志中记载,这里传为“夏后氏陵”气岗上分布大小不等的冢丘25个,另有11个被平整土地时铲平。1989年春,这里多墓被盗,我们在协同公安局调査时,发现该壁画墓,编号为XWM5。

一 墓葬形制

XWM5 地面有高大的封 土冢,高 11.5、周长 100 米。累土夯筑,夯土层厚0.3-0.5米;夯打不实,夯窝排列稀疏,径7厘米,夯土为黄土中杂株红色粘土.

该墓为一座砖砌多室券顶壁画墓.坐东朝西,方向256。。由墓道、甬道、横前室(附南、北耳室),两个并列的后室组成(图二)

墓道:斜坡状;钻探长度25.2米,实际发掘13米。其上部开口处被耕土层直接覆盖,上宽3.6米。两侧自上而下呈台阶状内收,台阶三级,底部宽1.2米。近墓门处有小面积砖铺地面与甬道相连,最深处6.62米。墓道上部回填土经夯打,下部土壁平整并有工具挖掘痕。砖的规格为36X17X7.5厘米。

甬道:为过洞式;用条砖泥浆错缝平砌两侧墙壁,券砌拱券顶。进口处券顶上迭砌两层砖为门额。甬道口有封门砖一道,砌法为人字形侧立。门洞里侧两壁下部内凹,形成宽0.2、深0.1米的承门坎槽,槽内有木板朽灰痕。进深3.88、内高1.72、宽1.36米。甬道西段已塌毁。铺地砖作纵列错缝人字形排列,通贯墓室内的中部。

横前室:平面呈长方形,与甬道形成T字形格局。东部有两条门道分别通南、北后室,南、北部有门通南、北耳室。四周墓壁为错缝平砌,东、西墙底部凸出的一层砖棱。砌至1.84米时侧立砖两层起券顶。铺地砖由中'部呈人字形向南北两旁斜排,铺满整个室内地面。前室南北长6.84、东西宽2.64、高2.68米。北部墓顶有早期盗洞,东南角有现代盗洞。

耳室:位于横前室两端,形制相同,南北各一。南耳室已全部塌落。以北室为例予以介绍。此室在横前室北端,外口宽1.72、高1.52米。其后内收,平面呈长方形,长2.72、宽1.4、高1.36米。自1.16米起券,铺地砖同横前室错缝斜排。

北耳室原被封闭。内填土,原因不详。清理时,仅出土陶耳杯残片2块,菱形骨片、小石片、铜较各1枚。在封砖墙的铺砖之下,侧立一道排砖,里侧埋置一陶瓮,内装秽土(图三)。

后室:南北并列,有甬道与横前室东壁相通.南后室压于封土冢下,因被盗墓者挖空,塌落成很大的空洞,扰土移积于横前室内.北后室保存较好,甬道偏于南侧,进深1.24,高、宽皆1.36米。后室平面作长方形,长3.2、宽2.08、高1.72米。并列条砖券顶,地面铺地砖铺作人字形。

二 壁画

此墓除北耳室外,墓内砖壁土皆有彩绘痕迹。作画前先在砖壁上抹拌有草糠的白灰泥一至二层,厚0.5至2厘米。待绘画前,再刷一层很薄的白灰浆做底。因淤积漫濾•,加之盗墓者铲剥破坏,现存壁画不多。

以墓顶与墓壁相接的起券处为界,壁画可分两部分,墓顶及与其等高的端墙上部绘云气仙灵、乐舞宴饮图画;墓壁以界格分层彩绘迎奉队列、车马出行场面,前室东壁绘墓主夫妇宴居、后室东壁绘庭院建筑图画。

(一)甬道东段顶部残存小块画面,面积35X40厘米。有左向奔驰的二骑。前一马仅存后部,扬蹄翘尾,黄衣骑者返身张弓。后一马残存前身,奋力奔驰,骑者着红袍,左臂前伸,右臂弯曲,返身向后,也似在弯弓射箭,二骑的上方云气回荡,一长尾鸟身已中箭,尚作挣

扎(图四)。

横前室墓顶南段,残存210X300厘米一块。在大笔涂刷灰色画底的墓顶上,以土红色点簇卷曲云朵纹。一笔一朵,运笔快速流畅,云朵尾部露飞白。在券顶东侧绘峦嶂。山间云雾流动,点缀以稀疏的红色树枝。并绘被山遮挡,只露出头和尾的虎(图六)0东壁起券处则画骑鹤、乘鱼的羽翼仙人。仙人肩生双翼,身着交领长袍,鹤展翅振翩,鱼巨首修鳞(图五)。

横前室北端墙上部,有红色界格与墓壁区别,残存260X84厘米一块。壁画斑剥特甚。仅可辨识其中部上有方形榻,上端坐二名红衣人,下有二人宽衣褒服,婆娑起舞。地上散置一些黑色物件,似耳杯。左边立一饰红色垂葆的建鼓。画面左侧下有3名属吏右向踞坐,右侧有伏地跪拜的红衣属吏,面前皆有红色圆案,案中有物。应为乐舞宴饮图。

(二)甬道两侧墙壁均分三层界格构图,上两层各高0.43,下一层高0.49米,最下有0.1米的空白灰泥带。甬道北壁上层残存官吏八人,面向墓道排列,画面长114厘米。人物头戴平上幘,身著交领袍,下着特,足蹬黑履。腰间佩刀及箭館,双手拱于前胸,捧一彤弓和三支箭(图七、八)。在甬道南壁上层,也有同类题材的迎奉官吏六人,右向墓道排列,画面长78厘米(图九)

甬道北壁中层,自西向东残存两块,长66.宽55厘米。左前有骑吏,随后为士卒队列;此画为出行仪仗。

甬道北壁下层残存左向列队的士卒十七人,画面长168厘米。人物皆头戴介峻,身穿交衽长袍,拥盾持矛。所着服、持盾以红黄色间隔排列(图一O).

横前室墙壁四层构图,其每层高0.4米,底部留一条宽0.1米空白灰带。

横前室东壁中段(面对甬道)壁画残块长220、宽184厘米。自上而下的第一层画面模糊,左行辂车一乘,从骑六名。最后二名骑吏前身较清楚。第二层画面绘左行辂车一乘,骑吏四名,皆持槩戟,后有步行伍佰二人,皆举箭执弓。最后一乘双辕黑盖安车,红色车箱;御者着红缘白衣,乘者头戴彩绘黑帔,穿朱红袍。车后二骑并马而行(图一五)。以下两层分左、右段构图。左段第三、四层各绘向左跪拜的属吏五名,除第四层右首一人着红衣,余者皆着青衣。右段通幅绘土红色帷帐,垂饰绛色帷幕,又用青黑色束带分三段系在两侧的軽柱上。内端坐一位中年人;头戴黑色平巾幢,身著皂缘领袖的朱红袍服。神态恬静,蓄八字须,類下有胡。其人物头右侧榜题墨书:“安定大守裴将军”(图一三、一四)。身后露黑色几案一端。右侧尚有一人,现仅存所着朱红袍服的下摆,推测当为墓主人之妻(图一一、一二)。

横前室西壁南侧残存出行图,长200、宽140厘米。画面第一层已毁。第二层残存左行辂车一乘,从骑一名。第三层左行曲辕辂车二乘,后车白布车盖处榜题“为上计掾”(图一六;一九:1),从骑一名,直辕棚车一乘。第四层绘左行骑吏五名,题记“式(弍)进与功曹”(图一七;一九:2),又有白布盖辂车二乘;题记“进守长”(图一八;一九:3)。从骑三名。壁画中的御、乘者皆着黑色袍服;曲辂红缰,骑吏胯下马具有鞍无镜,马作奔驰状(图二O、二一)。

横前室西壁北侧壁面尚存,但画面已模糊难辨;长272、宽184厘米。其内容类同于上述南侧壁出行图。

北后室东端壁面(下部残缺),长210、宽130厘米。画面为两个并列的院落,院内各有一殿堂;画面上的建筑木构件为红色,白色墙面,青黑色顶。以左院为例,四周为廊虎,廊内四周立柱,柱头斗棋为一斗五升,不出跳,横身直接插入木柱。

大门左侧有持彗门吏。正中殿堂下为一斗三升斗楼承托平座,有台阶通堂内,堂内有明柱支撑屋顶,下部四面均设卧根构架栏杆。

顶上覆盖板瓦、筒瓦,正脊很短而翘起,右院落中绘二株红色树木和一趋行侍从(图二二)

三 随葬器物

在墓道近墓门处上部填土中,出土一件铜灯。在横前室的早期盗洞下方淤土中,清理出一石碑残块。另有一村民交回从此墓中得到的一面铁镜。发掘时,在墓内扰土中出土少量的陶器碎片,可识器种有槌、壶、仓及釉陶奁等。现将部分修复的陶器介绍如下。

铜灯1件(M5:1)。完整。分灯和承盘两部分。灯盘径11.2,承盘径22.6、通高6厘米.灯盘敞口,直壁平底,中心有一烛钎.底下附三蹄足。盘壁外沿有一周三角刻纹,口沿平出一鎏,阴线刻铭“土孙夫人铜镜”(图二三)。承盘侈口平底,素面(图二六;三三:1)O

铜条形器1件(M5:11)。长10.2,宽09、厚0.6厘米.长条形,一端环首,另一端略呈蹄形(图三O:1)。

碑残块1块(M5:2)。宽12.5、高8厘米.刻方界格。现存有完整隶书字二、残损字四(图二四、二五)。

铁镜1枚(M5:3).锈蚀。直径21、厚0.5厘米。扁圆纽。四叶柿蒂纹纽座,叶纹间填字。外区为内向连弧纹组成圈带,宽平素缘(图三三:2)0

陶案1件(M5:4).灰陶质.长52、宽33.8、高11.7厘米。扁平长方形,四周有凸起的边棱。四蹄足。案面周边施黑色带(图二七、二九)。

陶盘2件。M5:5为灰陶盘。残。口径35.7、高6.2厘米。折沿,圆唇,浅折腹,平底。内壁及盘底各有1道凸棱。底内圈刻一龟,龟背鳞纹。外圈刻三条游鱼(图三一;三三:9)M5:6为釉陶盘,色浅黄泛铅白。外径24、高4厘米。敞口,折沿,圆唇,浅腹平底。盘外壁接近底部饰凹弦纹一周,内壁饰凸弦纹一周(图三三,5)。

陶罐2件。均灰陶质。M5:7口径16、高23.8厘米。小口,束颈,方唇内折,圆肩,深腹,平底。领口处一周点状的连弧印纹,腹部饰一道弦纹(图三二;三三:6)«M5:8残。口径11.2、高10.8厘米。矮领方唇,平折沿,圆腹,平底。肩部饰一周弦纹(图三三:4)。

陶钵1件(M5:9).釉陶,色浅黄微绿。口径20.3、高6.9厘米。敛口.浅腹微鼓,平底,假圈足。外壁口沿处起一道凸梭(图三三:8).

陶耳杯1件:(M5:10)。釉陶,浅黄色。口径长13.6、连耳宽10.8、器高4厘米(图三三:3)。

瓮1件(M5:14)。灰陶,完整。口径28.5,高38厘米。卷沿圆唇,直领,短颈,深腹微鼓,平底。领部饰细绳纹,压印三角纹。肩部刻划一道宽弦纹。并戳印一周断续三角纹(图三三:7)。

骨片1件(M5:12).长3.7、宽2.1、厚0.25厘米。菱形,磨制,刻四个同心圆涡纹(图二八:左.三O:3)。

石片1片(M5:13).为边长2.5厘米的正方形,厚0.3厘米。细砂石质,其上残留墨迹(图二八:右;三O:2)。

四 结语

夏县王村汉壁画墓是继平陆枣园王莽时期壁画墓之后气山西省发现的又一座汉代壁画墓。此墓以横置前室组成的拱券顶多室为特点。壁画内容丰富,惜多已脱落。

从墓葬形制而言,斜坡墓道,横置前室,前、后室之间由甬道相连,并列式券顶的甫道等,这些特点与洛阳烧沟的五型汉墓相仿。铺地砖类同烧沟汉墓8、9式,封门砖砌法类同烧沟5式。

墓中出土的陶案类同于洛阳烧沟M1009 B:24,陶盘与陶钵类似于烧沟M1027的同类器物,残碑的字体风格近于曹全碑。

王村墓壁画的绘画题材、构图、人物服饰均为东汉时期风格。

依据以上资料判断,该墓时代为东汉晚期,相当于桓、灵帝之际。

这里的墓葬,顺山岗走向呈东北——西南向排列(东依中条山,西面凍水河)。且多数墓葬面朝北方,相距不远,时代相近,当为一处家族墓地。

此墓壁画先以木棍在墙壁上起稿,再用大笔敷色,最后以墨或赭色线条勾勒形体轮廓,以红、黄色点饰局部,技法網熟、色彩协调。

参加清理工作的有王克林、刘永生、王传勋、梁子明、商彤流、李永智、傅仁杰、李恩泽,王再京等。

执笔:高彤流 刘永生 摄影:梁子明 王传勋 绘图:商彤流 畅红霞