笔法(上)

花样滑冰:腾空而起不倒,跳水:压水花,水花小

精熟又精致

笔法的地位:神气

形--神,用笔赋予灵魂

用笔、结字、章法称为“书法三要素”,墨法相比于“三要素”,其重要性不可同日而语。

书以用笔为上,而结字亦须用功。 --赵孟頫

予尝谓天下万事万理,皆出于乾、坤二卦。即以作字论之,纯以神性,大气鼓荡,脉络周通,潜心内传,此乾道也。结构精巧,向背有法,修短合度,此坤道也。凡乾以神气言,凡坤以形质言。 --曾国藩

字中有笔,如禅家句中有眼,非深解宗趣,岂易言哉! --黄庭坚《山谷题跋》

一切的审美理想,均需借助用笔才能实现。

笔法的基本概念

中锋、侧锋

偏锋:侧锋到极致

顺锋、逆锋、逆笔抢锋

藏锋、露锋

提笔、按笔

疾、缓

笔法的成长之路

字形:繁--简,篆书-隶书-楷书-行书、草书 (甲骨文-金文,简-繁)

笔法:简-繁,篆书-隶书-楷书-草书、行书

笔法最丰富的书体:行书

笔法的巅峰--王羲之,妍美

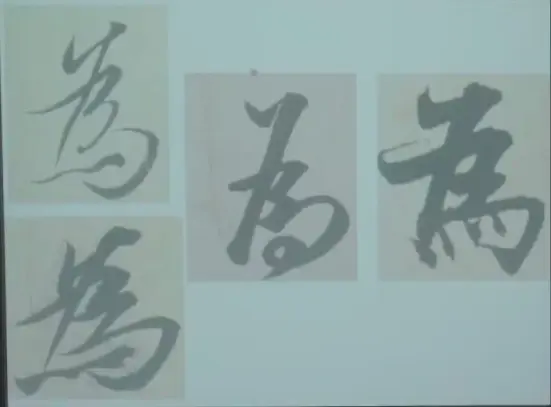

侧锋取妍

大量使用侧锋-侧锋无处不在

王羲之以审美的自觉,将“侧锋”的使用推到一个前所未有的新高度,使之成为实现自己的审美理想的艺术语言。几乎可以说,是王羲之赋予了侧锋以新的意义和价值。

即侧即中,即中即侧 -- 黄惇

观察书法不能只是静态的看,更需要“动起来看“--观察书写时的笔锋运动,就像看舞蹈演员、体操运动员的表演过程。

八面用锋

笔画(点线面)形、势的千变万化

王羲之的笔法,几乎无“盲区”

通常的用笔习惯(右手)

竖

横

竖

撇

捺

点

八面用锋,即意味着:八面入锋(起笔处)、八面出锋(收笔处)。进一步说,在运笔过程中“八面”即意味着用到了圆锥形毛笔的每一个面,也可以说是360度无死角。

手之运笔是形,书之点画是影。故手有惊蛇入草之形,而后书有惊入草之影;手有飞鸟出林之形,而后书有惊蛇入草之影。其他蛇斗剑舞,莫不皆然。 --明.徐渭 论笔法

八面用锋,意味着笔锋时时刻刻地运动变化--变化万千

学书法,学笔法动作比学点画形态更重要。有什么样的笔法动作,才会有什么样的点画形态

一画之间,变起伏于锋杪,一点之内,殊衄挫于毫芒

惟笔软则奇怪生焉。 --东汉蔡邕《笔势》

毛笔的“天性”:柔性、笔锋(圆锥体、有尖)、墨水

王羲之,是第一位把“毛笔的性能”发挥到极致的书法家。书法史上,后来精于用笔者无不受其沾溉。

就好比乐器,每一种乐器都各自有其质性,高明的演奏者总能将其质性充分发挥。

王羲之书法笔法--点画的千变万化,堪比自然物象的万千变化。他是一个能用笔法创造自然的大艺术家!

篆籀笔意,即:中锋用笔多,侧锋少一些。

王羲之的伟大贡献:质朴(古)-- 妍美(今),侧锋较多

颜真卿的伟大贡献:楷书、行书 -- 复归于“朴”,中锋更多一些

妍美-雄浑,文-质

颜真卿的这种行、草用笔法,源自他的老师张旭。唐代李肇《国史补》:“张旭草书得笔法后,传崔邈、颜真卿。“

质-妍-质(经历了妍美之后的“质”)

唐以后书家,笔法基本未出这两家的大范围。直至清代碑学兴起,笔法发生改变。

笔法服从于审美

笔法何为:传递美感(共性、个性合一)

共性追求:书法的审美精神(生命观)

个性追求:心画、心印

唐人小楷《转轮圣王经》与南宋姜夔小楷

苏东坡审美观:短长肥瘦各有态,玉环飞燕谁敢憎?