阅读:游戏中的沉浸(Flow in Games)——陈星汉(JenovaChen)

为什么搬运?

陈星汉作为非常强的游戏设计专家,他的理论自然值得我们学习。但站内只有一些视频粗略的讲解了陈星汉老师的理论,没有原文的解析。所以我在网上找来其他人翻译的版本,一边阅读,一边整理补充,旨在按照原文的形式展现。会插入一些相关资料来进行补充。最后声明一下,我可不敢投自制昂!(我本来想做一些标记,但全文就9000多字,而且每一句话都很有价值,就不画蛇添足了)

英文原文链接:http://jenovachen.com/flowingames/Flow_in_games_final.pdf

简述视频:

论文原文

概要(Abstract)

本论文的主旨在于提供一种独特的方法论,用以指导游戏设计中的以玩家为中心的动态难度调节(DDA)。

本论文并不是采用分析游戏过程数据的方法来产生被动的DDA体验,而是基于M.Csikszentmihalyi的Flow理论(心流理论)让玩家作出潜意识里的选择,进而帮助玩家定制出更适合自己的游戏体验。 在这里,主动DDA将被作为分析游戏以及确定为何某些游戏拥有更广受众时的一个新参数。

介绍(Introduction)

“2300年前亚里士多德说过:不论男人还是女人,他们所追求的无非是快乐……”

- Mihaly Csikszentmihalyi (1990)

动机(Motivation)

在最近的30年里,视频游戏作为一种娱乐形式已经从受限的娱乐厅活动发展成为了一种成熟的媒体。它已经深入地渗透到了我们的日常生活以及社会中来。

一如玩具丰富了每个孩子的想像力,玩家的主动参与则让现代游戏成为了可以承载最多可能性的媒体。游戏伴随着越来越多的人的一起成长。对于他们来说,游戏不仅是一种艺术形式,更是严肃的媒体。

尽管如此,游戏在“大多数人”的眼中——那些并不玩游戏的人——仍然只不过是肤浅的、会挑起争斗的玩意而已。自己玩游戏和看别人玩游戏,这两者之间可以用天差地别来形容。要想减轻这种对游戏的偏见和抗拒,最有效的方法就是创造出让这些非玩家也愿意去玩的游戏。当一个非玩家找到了一个适合自己口味的游戏,他也就不会再继续认为:“游戏是肤浅的”。

因为商业市场的天性,专门为这些非玩家开发游戏是一件高风险且不尽现实的事。但另一方面,游戏开发者们又都在不停地寻找扩大他们产品受众的方法。从小说、电影当中所获取的文化素材让一些非玩家开始接受一些游戏。但是如果想要你的游戏同时让玩家和非玩家觉得“好玩”,这仍然是一个不小的挑战。

如今,一款典型商业游戏的开发预算和商业价值可以很容易就达到2千万美元以上。但颇具讽刺意味的是,游戏的丰富程度和长度却反过来常常让大多数玩家无法完成整个游戏。这些游戏对于它们预定的目标受众来说并没有什么问题,但是对于其余的玩家来说却容易显得过于无趣或是困难。如此一来,百万计的产品价值便被白白浪费了。

随着游戏市场的扩大,下一代的游戏正迫切地需要一种让游戏去适应和吸引不同类型玩家的设计方法论。

启示(Overview of the Thesis)

20年前,M.Csikszentmihalyi在解释“快乐”的过程中,发现了“Flow”(心流)——当人们在进行活动时如果完全的投入情境当中集中注意力,并且过滤掉所有不相关的知觉,即进入一种沉浸之状态。(我找到的翻译者将Flow翻译为沉浸,但现在大家通常称之为心流)

Csikszentmihalyi发展出了一系列的理论来帮助人们进入心流状态。之后,这些理论便被应用于各个不同的领域以改进交互体验。在众多成就当中,最令人鼓舞的成就之一是“Flow Zone”(心流区域)的定义,用我们熟悉的话说就是“有感觉”(原文是“the zone”,意指投入于一件事。)

为了维持一个人的心流体验,他所参与的活动需要在“活动本身的难度”和“参与者的能力”之间达到一个平衡点。如果活动的难度超过了他的能力,参与者会因其活动被压制而产生焦虑;反之,如果活动的难度低于他的能力,参与者又将感到无聊。幸运的是,人类拥有忍受的能力,这使得在“难度过高”与“太无聊”之间存在一个模糊区域,一个不会产生焦虑和厌倦的区域。

因为“难度”和“能力”的关系,心流理论已经被应用于教学和体育等领域当中。著名的GRE考试就是基于心流理论的一项设计。

“心流”之于玩家体验指的是当一个玩家完全投入到一个游戏当中时的体验。当这一体验发生时,玩家将不再注意身边的时间并忘记所有的外界压力。很显然,能不能让玩家进入“心流”是玩家评价一个游戏的重要标准。

正因为如此,有许多关于利用“心流”理论对游戏体验进行评估的研究正在进行当中,但是其中只有为数不多的研究者把时间花在“如何实现游戏中的心流这一主题上。

当前,仍然没有一个完整定义的方法论来指导游戏设计者如何去维持玩家的“心流体验”。

论文总述(Overview of the Thesis)

本文的其余部分分为四章。

在“基本原理”部分——我们将进一步探讨M.Csikszentmihalyi的心流理论,同时引入DDA(动态难度调节)的概念,并举出其他关于DDA的方法论及研究。

在“在游戏中设计心流”部分——我们将深入地讨论在游戏中实现“心流”以及“面向玩家DDA”的方法论。

在“在游戏中实现沉浸”部分——这里介绍两个专门用于测试“面向玩家DDA”的游戏,以及测试所得的结果。

在“总结及应用”部分——我们将总结我们的方法论,考虑下一步的研究方向,并把目光投向除了游戏之外的应用可能。

本文贡献的概述(Summary of the Contribution)

Jenova Chen的MFA理论研究是为了探索和开发不同的设计技术以增强视频游戏中的“沉浸”体验。内容包括了通常的沉浸设计理论、对现有游戏的分析,以及如何利用这些技术在游戏中实现沉浸。

针对这一目标,本论文的贡献包括:

· 从游戏设计的角度对M.Csikszentmihalyi的Flow理论进行重新塑造

· 对当代面向系统DDA的研究及技术的概述

· 用面向玩家的概念创造新的DDA

· 两个嵌入了面向玩家DDA的新游戏以及对其工作状况的讨论

· 对于“在游戏设计中实现沉浸”这一主题未来研究的进一步方向和未探索途径的概述

基本原理(Foundation)

沉浸=乐趣(Flow as Fun)

人们把许多情感与“乐趣”(fun)联系在一起,永恒、一致、愉悦、集中、直接。所有的这些(感觉)都具有“乐趣”的特征。

我们都知道这样一个事实:当一项活动的难度与参与者的能力之间无法达到一个动态平衡时,“乐趣”是决不会产生的。要想让一个人达到心流的状态,唯一的途径是让他找到与自己能力相应的挑战难度。

当你的作品能够成为“乐趣”,这就说明你所创造的是复杂但却灵活的挑战:个人可以选择参与或是不参与,也可以选择采用高强度或是平稳的进行方式。

从这层意义来看的话,我们就可以把“乐趣”理解成“心流”,即挑战与能力之间的平衡。

心流的元素(Elements of Flow)

根据M.Csikszentmihalyi的研究以及广泛的个人观察,“心流”这一现像有8个主要的构成元素。

1. 一个对能力有要求的挑战

2. 行动与奖励相互融合

3. 明确的目标

4. 直接的回馈

5. 集中于当前的任务

6. 控制感

7. 自我意识的消失

8. 时间感的变换

但在一个沉浸体验当中,并不是所有的这些元素都是必需的。

一旦我们理解并掌握了如上元素,然后用游戏设计的视角来重新审视它们,我们可以发现,以下四个元素在引发游戏过程中的沉浸体验时是必备的。

1. 作为前提,游戏是奖励性质的,且玩家有能力进行游戏。

2. 游戏提供了符合玩家能力的正确的挑战难度(量),从而允许玩家深入到游戏当中。

3. 玩家需要拥有对游戏中活动的个人控制感。

4. 作为结果,游戏将会让玩家丧失时间感以及自我意识。

为了让一个游戏可以被不同类型的人所接受,游戏本身必须保有以上四个元素,尤其是第二项,即基于玩家的能力对游戏挑战(难度)进行调节。

动态难度调节(Dynamic Difficulty Adjustment)

动态难度调节,简称为DDA,是游戏设计领域当中一个较为直接且理想化的概念。顾名思义,即一个游戏的难度应根据玩家的能力和表现进行动态的调节。

但是,设计和实现一个DDA系统并非一件小事。有时候,DDA系统会超出设计者的控制甚至反过来控制设计者,因为它总是有可能产生一些潜在的问题,而一般的线性游戏则不会。只有不多的开发者在他们的商业游戏中实现了DDA,而将这些DDA系统提供出来的人则更在少数。

总的说来,在构成“心流”的核心元素当中,DDA只不过是其中一部分,它并不能独立地让玩家达成心流体验。对于游戏设计者来说,与其专注于为游戏设计出一个DDA系统,放眼于构成“心流”的元素整体,并设计一个常规的“心流”系统往往显得更加直接且有效。

在游戏中设计心流(Design Flow in Games)

作为媒体的视频游戏可以被看作具有两个基本元素:

游戏内容 - 游戏的灵魂:游戏所传达的特定体验

游戏系统 - 游戏的躯体:让玩家通过视觉、音频及交互与游戏内容进行沟通的交互软件

把“心流”当成游戏内容来看的话,它的定义就显得太过广泛了。如果非要这样,它几乎可以在所有的游戏中找到。然而要想让一个游戏显得与众不同,仅仅只是心流体验就显得太过单薄了,我们需要更细致的内容。

但如果把“心流”当作一个游戏系统来看待的话,它就能帮忙解释为什么某些人钟情于某种特定的游戏,还有他们是如何对这类游戏着迷的(上瘾)。如果一个游戏具备了构成“心流”所需的所有核心元素,那么任何一项游戏内容都有可能变成对玩家的奖励,且任何一项前提(或解为设定?)都有可能变得具有吸引力。

从《俄罗斯方块》的简单到《文明4》的复杂,视频游戏已经证明了这一点:当玩家进入沉浸状态,任何东西都可以成为乐趣。

扩大沉浸区域(Expand the Flow Zone)

假定一个游戏的“游戏内容”对玩家很有吸引力,那么接下来所要做的游戏设计,很大程度上就是关于如何让玩家保持心流状态并最终完成游戏。进一步说,就是游戏系统需要把不同玩家的体验保持于“心流区域”当中。

在图2中,红色曲线代表了一个玩家在一段游戏过程中所实际获得的体验。这些游戏体验当中的某个特定部分可能会让这个玩家感到比自己的预期更难或更容易,不过对于这些情况他仍然可以忍受,于是他的沉浸体验便可以维持在“安全区域”当中。

如果实际获得的体验远离了“心流区域”,那么负面的精神效应——焦虑、厌倦——便会打断玩家的沉浸体验。见图3。

不幸的是,不同的人拥有不同程度的技能,就像指纹一样,每个人的“心流区域”也各不相同。 一个设计得不错的游戏可以让普通的玩家保持心流,但却有可能无法那些骨灰级的玩家或是菜鸟玩家沉浸其中。见图4。

举例来说,在FPS当中,像射击这样一个简单的动作,对于一个还未上手的休闲游戏的玩家来说,却有可能是一件很困难的任务。尽管游戏接下来的部分对于这个休闲游戏玩家来说有可能是很不错的,但一个糟糕的开始却往往会让他放弃继续游戏。

为了让一个游戏得到更广泛的受众,游戏给玩家的体验不应该是线性甚至是静态的。相应的,我们需要提供更加广泛的潜在体验来适应不同玩家的“沉浸区域”。

要想扩大游戏的“沉浸区域”,游戏的设计应给予游戏性以更广的变化。从极简单的任务到很复杂的解题,游戏应该可以让不同类型的玩家在沉浸的过程中不断地得到难度适度的挑战。这些不同的游戏性选项应该可以被玩家所感知,从而让玩家可以在游戏开始时分辨出相应(适合自己)的游戏体验并投入其中。

创造动态的心流(Create Dynamic Flow)

游戏调整和静态心流(Game Tuning & Static Flow)

玩家经常会把一个“好玩”的游戏形容成“调整好(平衡)的”,在这里调整代表着一个游戏设计者通过游戏测试来反复调节自己的设计以求达到可以让玩家进入心流状态的过程,但这相当于是用手工进行打磨。随着游戏市场的扩张,这种手工的调整就无法再满足数量庞大的受众了。

要通过测试对游戏进行调整,通常需要多名测试人员一起工作才能发现游戏中的潜在的心流信息(熵)。一方面,这些信息可能会明显地表现在一些具体的现象中,如死机、错字、贴图错误或对话框错误等;另一方面,这些信息也可能来自于非具体的难以识别的宏观层,如核心机制的瑕疵、区块划分、关卡难度以及游戏的全局进程。如今的游戏测试也非常不连贯。不同的测试者所负责的段落是相互独立的。缺少了全局观,宏观意义上的沉浸实际上无法得到测试。

游戏(平衡)调整也确定了最终游戏体验的刚性度和线性度。这样获得的游戏体验仅仅来自于设计者以及测试人员,而他们是无法代表数量巨大且各不相同的受众的。在这一类(手工调整的)游戏里,沉浸其实是静态的。它们无法适应不同类型的玩家。

被动的心流调整(Passive Flow Adjustment)

为了设计出适用面更广的游戏体验,我们不仅需要提供一个较宽的“沉浸区域”,同时我们还需要一个具有高度适应力的系统来把丰富的游戏性融合到一起,并以玩家为出发点对沉浸体验进行调整。

在沉浸的调整上有一个最让人头痛的问题,我们是否要创建一个为玩家调整游戏性的系统?这种被动的(调整)系统可以通过系统的反馈来改善玩家的游戏体验。

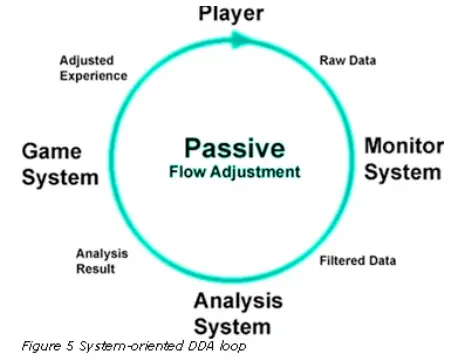

以玩家在游戏中的表现为依据来调整难度,有许多人正以此为中心进行研发。这一类种面向系统的DDA的工作机制实际上是一个反复调整的循环。

这一循环由以下四个元素构成:

1. 玩家 - 他们在游戏里的行为成为了原始数据

2. 监视系统 - 从原始数据当中挑选能够反应玩家心流状态的数据,并送入分析系统

3. 分析系统 - 分析玩家的心流状态并通知游戏系统进行相应的变动

4. 游戏系统 - 响应分析系统的请求对游戏性进行变动

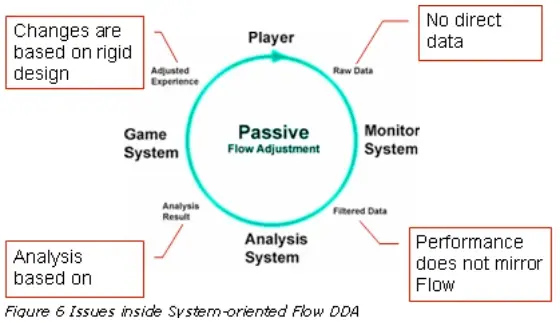

理论上来说,这一通过收集玩家信息并做出反馈的系统是可以保持玩家的心流状态的。但是,仍然有一些尚未解决的问题让这种被动调整系统暂时难以实现。

缺少直接的数据(No direct data)——游戏还没有办法知道玩家的思想。直到今天,玩家和游戏之间的联系仍然是建立于连接二者的控制器(手柄、键盘、鼠标等)之上的。通过有限的输入,是不太可能直接了解玩家的心流状态的。就算目前市场的生理回馈设备,人们也还缺少相应的知识来把获取的数据与人的心流和情感联系起来。眼下的大多数(心流)测量仍然只是基于假设或是不完整的统计。

玩家的表现并不能反映心流——游戏设计者和研究者们已经知道了一些评价玩家表现的方法,他们会利用一些有限的数据采样如“杀敌总数”、“命中率”和“爆头”等。但与客观的表现不同,心流 是一个主观的概念。假如某个玩家在《MARIO》里只是跳来跳去但没有打完一个关卡,而他却又享受其中(即沉浸),这时(被动的)DDA系统便遇到麻烦了。

基于假设的分析——对于数量巨大的用户,假设永远是无效的。当一个玩家在《GTA》里颇为惬意地玩着自杀似的高难度绝活,而DDA系统却根据玩家的死亡次数判定说这个玩家的技术很差劲,那就显得太荒谬了。

基于刚性设计的变动——系统调节自身难度的一个途径是通过设计者的预设。设计者们是根据各自不同的偏好来决定需要进行怎样的变动的;但是,设计者的个人偏好永远无法反映出大众的喜好。

主动的心流调整(Active Flow Adjustment)

大多数的面向系统的DDA设计把注意力过多地集在了一个方面,即心流的核心元素里的“平衡难度与能力”。但是,他们忽略了另一个重要的核心要素,那就是让玩家感受到自己对游戏活动的控制感。

M.Csikszentmihalyi经常把“心流”说成“就像顺着河流泛舟”—— 一方面,自由自在地操舟可以带来对微观动作的控制感;另一方面,顺波逐流则带来另一种宏观活动上的控制感,于是“心流”就被唤醒了。

在通常意义的被动媒介里——比如说水流——控制感来自于对进程的感受以及正面的回馈。在视频游戏当中,玩家并不仅仅从游戏的进展当中得到控制感,同样的,他们可以通过“操舟”来获得控制感,这里的“操舟”对于玩家来说,就是意味着作出有意义的选择。所以,为什么我们不给玩家在游戏中选择的权利,让他们来为自己的沉浸体验“导航”呢?

为了创建这样一个游戏,正如我们在“扩大沉浸区域”里提到的,游戏应该像是一个有着宽幅活动且适合不同类型玩家的大水池。因为玩家各自的口味不同,他们将会在游戏里做出各自不同的选择,并以不同的步调来展开他们的游戏。

一旦在游戏里应用了选项网,玩家就可以在游戏当中定制自己的沉浸体验了。如果他们对当前的进程感到厌倦,他们会选择更高的难度,反之亦然。

在游戏性中嵌入选择(Embed Choices into Gameplay)

面向用户的DDA提供了一种让玩家自行控制游戏中沉浸体验的主动机制。但是,要实现这些选择也不容易。

为了可以动态地调节心流体验,同时排除那些不良的影响,游戏中的选择应该以相对较高的频率出现。然而这些频繁出现的选择却又会成为打扰心流区域中的玩家的潜在因素。

我们可能会马上想到创建一个监控系统来确定向玩家提出选项的正确时机。但是,目前的监控系统仍然没有成熟到足以检测玩家心流状态的程度。所以唯一的办法是在游戏性当中嵌入选择(或是说把选择融合进游戏性中),让玩家把“作出选择”当成是游戏本身的一部分,并最终让他们忽略掉这些选项的存在。这样做还有一个好处,就是玩家所作出的选择能更接近直觉并反映出他们真实的愿望。

总结(Conclusion)

要设计一个可以让广大玩家可以进入“心流”的游戏系统并不难:

1. 扩大游戏的心流区域:提供广泛的游戏性、不同的难度和口味。

2. 创建一个面向玩家的主动DDA系统,让不同的玩家能够以他们自己的步调进行游戏。

3. 在核心游戏性机制当中嵌入DDA选择,并让玩家在进行游戏的过程中作出选择。

如果一个游戏设计者可以将以上的方法论应用到自己的设计过程当中,那么他所设计的游戏将可以更加灵活并且更具有弹性,因为有更多的人愿意投入到游戏当中并且完成它。

在游戏中实现沉浸(Implement Flow in Games)

我们在前面已经提出面向用户的DDA系统,要检验这一系统和相关方法论,最好的办法就是用这些方法论作为指导创建游戏,并比较使用了DDA系统的情况与未使用DDA系统的情况之间的差异。

《Traffic Light》

《Traffic Light》是我在测试面向用户DDA是否能够改善沉浸体验时所做的第一次尝试,它只是一个简单的原型。

概述(Overview)

《Traffic Light》是一个具备了最小规模交互的游戏,它的开发目的是测试基于DDA的选择功能。在游戏里玩家所要做的只不过是进行预测,并尽可能迟地在红灯亮起前点击按钮。

在缺省的设定中,玩家每一回合有三次尝试的机会。如果玩家能够赢得3局中的2局,那么他就可以保持他的积分并进入下一回合。但如果玩家在某个回合中失败了,那他将失去所有的积分。

在每个回合之间,系统会询问玩家是否希望让游戏进行得更快、更慢或是保持原速。

界面(Interface)

在屏幕的左上的灯是代表玩家在每回合当中可以尝试的局数。如果玩家输了,代表那一局的灯就亮红色,反之亮绿色,还未进行的局保持空白。

玩家可以用下方的两段滚动条来改变游戏速度以及每回合的局数。

在右方的两行数字代表了玩家的积分以及玩家在红灯亮起提前了多少秒按下了按钮。

测试结果(Test Result)

基于面向用户DDA而设置的选择有效地延长了游戏沉浸时间,它将这个简单的计时游戏的寿命从1-2分钟延长到了5-12分钟。

然而,频繁的DDA选择打断了玩家的沉浸。虽然它给了玩家以控制感,但却最终削弱了玩家的控制。

《FlOw》

概述(Overview)

《FlOw》是为了测试“在游戏性中嵌入面向用户DDA选择”而创建的游戏。

在《FlOw》中,玩家用鼠标光标来引导一只生物在一个超现实的生物圈中游动,捕食其他生物,进化,并前进到深处。

为了评估DDA的效率,游戏性机制被特意地设计成极小的规模。玩家可以进行的动作只不过是四处游动并吃掉嘴前的其他生物。

扩大沉浸覆盖率(Expand Flow Coverage)

虽然《FlOw》用了最简单的控制让休闲游戏玩家与非玩家都可以参与进来,但它同时保留了一定的空间让骨灰玩家来掌握。游戏提供了较广的游戏性范围,从“简单的四处游动”和“捕食”一直到“有选择地进化”和“高强度的战斗”

调整沉浸(Adjust Flow)

《FlOw》被分为20个关卡,每个关卡都引入新的生物和新的挑战。在不同形式的传统游戏中,玩家需要完成当前的关卡才能够进入到下一关,但《FlOw》给了玩家控制游戏进程的权力。在游戏中,玩家可以随时通过吃不同的食物来选择进入更难的一关或是回到更简单的一关。游戏也将死亡惩罚降得很低,如果玩家在某个关卡中死了,他只是被推回到相对容易的前一关。除此之外,玩家也可以选择避开挑战,跳过这一关,并在以后再返回这一关。

在游戏性中嵌入DDA选择(Embed DDA Choices into Gameplay)

在《FlOw》中,玩家可以通过核心游戏机制(即游和吃)自然地定制自己的沉浸体验。通过“接近其他生物”、“远离其他生物”、“吃不同类型的食物”等行为,玩家在下意识的过程中完成了他们对自己的沉浸体验的平衡。

当前版的《FlOw》是用Flash8完成的原型。在《FlOw》发布最初的两周内,它吸引了350,000次的下载。

“让人上瘾的”是喜欢《FlOw》的玩家用来形容它所用的最普遍的词语。在GDC2006期间,《FlOw》收到了一年一度的Experimental Gameplay Workshop的邀请。2006年五月,它赢得了由EDGE杂志所设的“当月网上最佳游戏”。

为了清楚地了解《FlOw》在网上受到欢迎的程度,这里引用了来自一些网上社区的评价:

“花了一整个早上的时间在这个进化游戏上,我一定是哪里有些不对劲…… 它没有枪、血和爆炸,但有一些东西把我粘在了椅子上不让我起来。还好,我的小东西终于找不出吃的了,而我也终于可以被迫把它关了。看看我的变形吧~(最好的一次花了我3小时!)”

“这个可爱的充满想法的《FlOw》真让人感动。清澈的纯蓝海洋里住着那些几何细胞生物还有你的缓慢进化着的T-toy草履虫。《FlOw》用婉婉扭动的物理定律把你吸了进去,然后用一点点不断增加的挑战把你牢牢抓住。一个像打砖块一样简单的潜水艇版《PACMAN》!《FlOw》赢得了令人赞叹的美感,让人沉思,让人着迷!”

“不知为何,我无法停止玩这个游戏。它并没有什么意义,但我想不通为什么我愿意继续玩下去。不过这个游戏几乎是带有安慰功效的。画面和声音令人惊奇地完美。试试吧,你不会失望的。除非你认为所有的FLASH游戏都是在浪费你的时间。”

“漂亮、令人放松又让人困惑,《FlOw》让你掌握一只生活在变换的海洋里的、同时扮演捕食者和猎物的、身上带着铲子的微生物的进化命运。

优点:

容易上手/无止境的/令人上瘾、令人放松/用极简单的图形营造出了非常有吸力的氛围

缺点:

它让人上瘾的感觉就像政府在自来水里加了某种东西:你上瘾了但你却不知道上的是什么瘾。

几乎过于晦涩”

总结(Conclusion)

如何在游戏中设计心流(How to Realize Flow in Games)

基于M.Csikszentmihalyi的建设性的精神学研究,人们在进行活动时如果完全的投入情境当中集中注意力,并且过滤掉所有不关的知觉,即进入一种心流之状态。要达到心流,有很多条件。

而在游戏设计领域,(要达到心流)有三个基本条件:

1. 作为前提,游戏是奖励性质的,且玩家有能力进行游戏。

2. 游戏提供了符合玩家能力的正确的挑战难度,从而允许玩家深入到游戏当中。

3. 玩家需要拥有对游戏中活动的个人控制感。

为了加强心流体验,让设计出来的游戏获得更广的受众,以下是游戏设计师可以加以应用的方法论:

1. 扩大游戏的心流区域:提供广泛的游戏性、不同的难度以及口味

2. 创建一个面向玩家的主动DDA系统,让不同的玩家能够以他们自己的步调进行游戏。

3. 在核心游戏性机制当中嵌入DDA选择,并让玩家在进行游戏的过程中作出选择

从《Traffic Light》和《FlOw》所提供的证据,以及其他实际适合上述方法论的成功的商业游戏来看,“设计出让玩家和非玩家都乐意玩的游戏”是完全可行的,而且,为了扩展游戏市场以及让游戏成为更成熟的媒体,我们也应该朝此方向努力。

在其他媒体上的应用(Application in Other Media)

面向用户的DDA,也称为主动DDA,是一项强有力的设计工具,这并不仅仅针对游戏设计。

它可以用在几乎任何具有人类交互行为的领域。举例来说,如果主动DDA被应用到了GRE考试用以取代原代来的被动DDA当中,以下的变化将会发生:

1. 没有总分限制。学生可以在考试的过程中尽可能多地获取分数。如此一来,就算是顶尖的学生也可以继续参加考试以挑战自我。

2. 学生在完成每个问题的时候都可以看见自己的得分,如此可以让他感受到回答正确时的快乐,进而鼓励他们回答更多问题。

3. 每个问题的分数和问题本身的难度应该是关联的。越高的难度意味着越高的奖励。

4. 学生应该可以感知每个问题的难度,如此便可以主动选择避开过难的问题。

你应该也不难想像,当考试从被动地回答一个又一个的问题,变成了主动的分数收集竞赛,那给人的感受会有多大的不同。

你又会如何在广告、谈判甚或是约会中利用主动DDA呢?任一领域的设计师都应该能够使用这些方法论。

下一步是什么?(What’s Next for Flow in Games)

目前对于心流的研究一直主要集中在“挑战和能力的相互关系”这一很容易引起注意的要素上。然而,类似心流的体验也同样存在被动媒体如电影、文学和音乐当中。

像《Sims》(模拟人生)和《Cloud》(云)这样的游戏已经证明了,除了“挑战与能力”之外,在沉浸的领域中还有许多有趣的角度可以研究。进一步来说,我们在研究游戏的灵魂的时候,是否也可以把目光放到“挑战”和“冲突”之外的地方呢?

参考文献目录(Bibliography)

Bernie Dekoven, Of Fun and Flow, DeepFun.com, http://www.deepfun.com/ funflow.htm

Christine Bailey & Michael Katchabaw, An Experimental Testbed to Enable Autodynamic Difficulty in Modern Video Games, Department of Computer Science, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, 2005

Elizabeth Debold, Flow with Soul - An interview with Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, What is Enlightment Magazine, Issue 21, 2002 http://www.wie.org/j21/csiksz.asp

Ernest Adams, Balancing Games with Positive Feedback, Gamasutra.com, January 4, 2002 http://www.gamasutra.com/features/20020104/adams_01.htm

Greg Costikyan, Dynamic Difficulty Adjustment, Game*Design*Art*Culture, Jan 2004 http://www.costik.com/weblog/2004_01_01_blogchive.html#107539921797922680

Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: the Psychology of Optimal Experience. Harper Perennial, 1990

Penelope Sweetser & Peta Wyeth, GameFlow: A Model for Evaluating Player’s Enjoyment in Games, ACM Computers in Entertainment, Vol. 3, No. 3, July 2005

Robertson Holt, Examining Video Game Immersion as a Flow State, B.A. Thesis, Department of Psychology, Brock University, 2000

Will Wright, Dream Machines, Wired Magazine, Issue 14.04, April 2006 http://www.wired.com/wired/archive/14.04/wright.html