太康之治 第二节 家国

本作品是对史图馆专栏的投稿,仅代表作者个人观点;本作品并非严谨的历史学术研究,仅供参考;未经授权,禁止二传,违者必究。

本文作者:锦帆游侠

成为晋王的司马炎,现在只等着迈上皇位的最后一步了。

司马炎显然是不可能自己和曹奂提出要当皇帝的,必须有人来做这个推手。这个推手不能是司马氏的自己人,那样吃相太难看,但也不能是没有话语权的人,那样分量不够。

扬州都督石苞、荆州都督陈骞以及豫州都督王沈就充当了这样的人物,毕竟作为一方都督,他们手中真正握有着实权。

“陛下,天命有常,魏室历数已终,陛下还是趁早顺天应人,将皇位禅让给晋王吧!”石苞和陈骞经常在曹奂面前传递这样的消息。

其他公卿请求禅让的言语自然也不少,但石苞、陈骞和王沈的表态尤为重要:他们是出镇地方的都督。尤其是石苞和陈骞,分别是曹魏淮南和荆州的都督,手中的军事实力自不必言。他们的出面,基本代表着对曹奂的最后通牒。

与此同时,掌管禁军的重要职务中领军,由贾充交给了羊祜,洛阳周围临时还新增了四个护军,给了曹奂极大的压力。

走到这一步了,曹奂也明白,已经没什么好说的了。

“晋王祖孙三代功盖魏室,泽被四海,朕决意将皇位禅让给晋王。”

大家彼此心照不宣:走完该走的程序,三请三让之后,在何曾和王沈的反复“劝说下”,司马炎终于“勉为其难”的接受了。

在仪式上,哭的最为伤心的是一把鼻涕一把泪的司马孚。

“陛下!臣到死的那一天,仍然是大魏的忠贞之臣啊!”

在这样一个境遇下,我司马孚也别无选择。我有着自己的政治信仰,但我做不到为了政治信仰让我的家族就此族灭。至于我身后的骂名,也只能选择去承受了。

禅让后的曹奂,被封为陈留王,在金墉城度过了他的余生。而这只是金墉城在这段时期内的历史的开始。

晋王朝最终取代了旧的魏王朝,历史上被称为西晋。

许多人会认为司马家的篡位是所谓“得国不正”,并将西晋的所有问题归咎于所谓“得国不正”中。诚然,在篡位的过程中,司马家在政治手段中使用了许多为人所不齿的行为,而司马氏的功业不足,也让这份政权的建立显得看起来不足以服众。但阴谋和血腥本就是政治所自带的属性,所谓的“得国正”并不能给一个政权带来行政效率上的属性加成,也不会给任何一个政权在政治上给予其长治久安。

为了弥补功业上的不足,司马氏也曾为此做出了许多措施,例如废除屯田制和士家制度,给士族以更高的地位来收揽人心。

其实,晋之所以能取代曹魏,最重要的原因是——它确实在许多方面比曹魏做的更好。

近代的历史学家马植杰先生和何兹全先生都报以这样的观点,而作为对手的吴国大臣张悌,也报以这样的观点。

早在伐蜀之役开始前,有人就请教了吴国的大臣张悌:司马氏从掌权以来,发生过不少事变,也没有得到百姓的服从,现在还要劳师远征,怎么可能战胜蜀国呢?

但张悌有着不一样的想法:如果司马氏真的是一个只会玩弄权谋,没有政治能力的集团,又谈何能够取得现在的地位呢?

只能说,无论是曹操还是司马炎,乃至之后所有取得最高权力的人物,他们之所以能够登上帝位,是因为他们顺应了时代的要求。

曹魏之所以能够取代汉室,乃是由于他们取代了东汉末年以来腐朽的上层,解决了底层农民流离失所,饿殍遍野的景象,并逐步恢复了生产能力。同时在政治上,给予了士族一定的话语权。

但没有十全十美的政策,曹魏的屯田制和士家制度的是为了解决当时的存在的问题,但屯田制度和士家制度毕竟主要是由军事层面来解决问题,在给当时的社会注入了一剂强心剂后,逐渐恢复的生产力也让底层人民愈发感受到这两项制度带给他们的沉重负担。而同时在这个时代逐渐崛起的士族,也在政治上要求着更多的话语权。

用权谋和军事手段维持的制度毕竟不能长久,对民众也是一个沉重的负担。

司马氏正是着手解决了这两项问题,收买到了人心,也就让淮南三叛和弑杀曹髦这样的事件,也没能阻挡司马氏禅代的脚步。并最终灭亡了蜀国,给自己的功业增添了一笔。

伴随着屯田制和士家制度被取消,司马氏逐渐用相对宽松的政策取代了这两项制度,进一步进行着休养生息,虽然底层人民依然承受着沉重的压力,但相对之前而言,他们在负担上算是得到了一定程度的解放。(详情参见拙著《阡陌行伍——曹魏政治制度的兵制渊源》)

而司马氏用政治上的红利,取得了士族广泛的支持。大家彼此心照不宣达成了交易:司马氏去趟上篡位这条步步陷阱的地雷以为士族谋取利益,而作为回报,司马氏也自然得到了士族的支持以获取更高的奖赏:皇位。

因此,魏晋之际的禅代虽然是一个政权取代另一个政权,但和之前秦汉之际的政权交替不同,本身的血腥性降低了许多。因为,司马氏其实也出自于曹魏的政治网络,尽管在禅代的过程中也伴随着“夷三族”、“弑君”这样的故事,但总体而言,不管是司马懿还是司马师乃至司马昭,都并不想彻底破坏曹魏原来的政治结构:过于激烈的株连只能导致政局上的大动荡,从而导致外部的强敌取得可乘之机。因而这样一种和平的禅代,让士族们不过是从一个政权转移到了另一个政权,他们没有遭受到“洗牌”,更没有遭受到“革命”。除开单独被剔除出的反对者之外,他们的家族、姻亲和政治地位仍然大体保存了下来。

尽管王凌参与了淮南三叛,但太原王氏仍然在西晋的政权中扮演者重要角色。

尽管诸葛诞也参与了淮南三叛,但并不影响嫁给了司马懿三子司马伷的诸葛王妃的地位——她正是诸葛诞的长女。

同样,尽管夏侯玄参与了反对司马氏的政治活动,但并不影响夏侯玄的侄子夏侯庄的政治地位:他娶了司马师的妻子羊徽瑜的堂妹,在政治上仍然发挥着他的光芒。

在这样微妙的动态平衡中,士族选择着对他们更为有利的政权,而政权之间的代替没有通过“洗牌”和“革命”,在某些方面而言算是好事:平衡的政权交接不会引起政治上大的震动;但同样,上一个政权中没有得以彻底解决的问题,仍然会给新的政权带来困扰。

自然,晋也对这些没有解决过的问题也进行过思考:曹魏为何会灭亡?

曹魏对亲支宗王的防范,被晋王朝看作是标准答案:当士族力量日益强大的同时,没有宦官和外戚作为倚仗的皇权,其实最需要宗室的拱卫,然而曹魏排斥了亲支宗室对政权的参与程度,最终让皇权没有值得依赖的宗室加以拱卫。

那么,是曹魏的执政者蠢吗?

也并不是。

其实曹魏当然也想到过这一点,事实上,曹魏的对策是利用远支宗室来平衡士族的力量。曹真、曹休、夏侯尚作为曹魏的远支宗室,出任地方都督,掌控者曹魏的军事力量,对曹魏皇权的拱卫起到了很大作用。

但,曹魏没有将宗室拱卫皇权作为一项制度执行下去,也由于没有制度规范,原本都督的职位一般由远支宗室掌握的潜规则会被某些突然事件打破,而首先打破这个潜规则的,正是司马懿。

同样,曹叡在临终前也考虑过让远支宗室担任辅政大臣,而在各方势力的影响与运作下,最终宗室作为辅政大臣的计划也被修改,原本并不在辅政大臣考虑内的司马懿,最终成为了辅政大臣之一。(详见拙著《代魏立晋 第一节 托孤》)

只有宗室才是拱卫皇权最可靠的力量,这是西晋的上层统治者们共同得出的结论。

其实,在这样一个皇权逐步衰弱的时代,某种程度上来说,宗室和士族对这个时代的政权而言都是毒药,然而这些政权都必须选一瓶喝下去。

因为,在皇权逐渐削弱的时代,必须找到足以依赖的力量来保证皇位的巩固。汉末证明了宦官和外戚的不可靠,曹魏的成果最终被士族的代表所攫取,对西晋王朝而言,剩下的只有宗室。

当然,对宗室的力量,司马炎并非毫无防备。这位年轻的统治者对宗室的情感仍然处于一种比较复杂的境地:一方面,宗室的力量能够辅助他对抗力量日益强大的士族,以作为他权力的拱卫,避免士族之中出现权臣削弱皇权的现象;另一方面,他也时刻需要防备宗室的力量过于强大,由此而反噬皇权。

自然,也必须利用士族这样一支政治力量来制约宗室。让宗室和士族互相制衡,从而维持政权上微妙的平衡,但同样,也必须处理好宗室和士族的力量,避免这两支力量的内斗,削弱自己的统治基础。

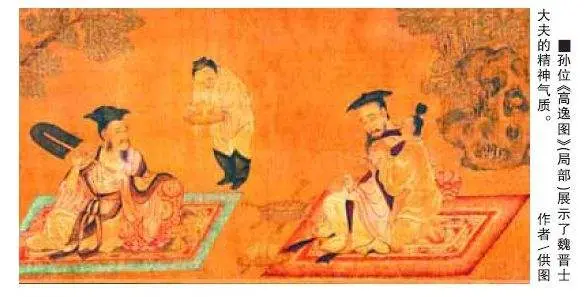

年轻皇帝司马炎的登基,正是这样一种政治形态的写照。虽然名义上司马炎是晋王朝的开国之君。实质上,政权的基础是由父祖给他打下的,而司马炎本身也没有经历过政治历练,也缺少属于自己的行政班底。他登上皇位所能倚仗的,正好是以裴秀、荀顗、王祥等人为代表的士族,以及叔祖司马孚、叔叔司马干、司马亮、司马伷等人为代表的宗室。

因此,必须将宗室和士族作为这个政权的两支足以倚仗的力量进行依靠,同时互相进行制约,才能让汉末以来脆弱的皇权得以进一步巩固。

刚登基的司马炎立即着手进行了几项措施,以达成这样的目的。

首先,有曹魏的教训在前,宗室的力量必须得到进一步加强。因而,刚登基的司马炎分封了宗室中的二十七人为王,其中叔祖司马孚被封为安平王,飨食邑四万户,成为宗王中最强大的一支,叔祖司马孚之下的子孙例如司马望等,也享受了较高的待遇,冀求能够让这些封王的宗室,成为拱卫皇权的藩篱。

这些司马氏的宗室在禅代前后的关键时刻,部分已经是出镇一方的都督,掌握着战略要地,例如司马骏担任的是豫州都督、司马亮担任雍凉都督、司马伷担任兖州都督。这些都督所掌握的军事力量,为政治基础薄弱的司马炎的权力巩固提供了很大的倚仗。作为酬报,封王正是对这些宗室在禅代之中所贡献的力量进行的报答。

受封后,部分宗王之国进行着对封国的治理,一部分在中央担任着高级官职,一部分出镇地方成为一方都督,在这个新政权中发挥着重要的力量。

但同时,诸王的力量也必须得到制约。

西汉初期实行分封造成的“七国之乱”仍然历历在目。

汉初,同样抱着冀求宗室能拱卫皇权的思想,树立了许多刘姓诸侯王分封到各地,诸侯王掌握着封地的财政权和军事权,能利用封地的军事力量来供养军队,以至于让诸侯王能够威胁到中央的地位。

这一点,西晋的统治者同样考虑到了。

诸王的封国绝大多数不过一郡,封国内的相由朝廷任命,而并不掌握地方政权。并且,除开年岁最高的司马孚,宗王们的封国最多只有两万户,所得收入只能保留三分之一,其余仍然要上交给朝廷。这就断绝了宗王们割据一方的经济基础。

并且封国内的军队,大国只能保留五千人的军队,中等封国只能保留三千人的军队,小国只能保留一千五百人的军队。同时诸侯王不能轻易征兵和出兵,一切和军事有关的行动都需要得到中央的批准。在军事上断绝了宗王们拥兵自重的可能。

这样的制度严格来说并不能算“分封”:诸侯王只是名义上封国的领主,但并不实际享有封国内的政权和军权,在地方上的权力仍然受到了极大的制约,被分封的诸王并没有享受到许多政治上的实际权力。这样的“分封”和西汉“七国之乱”所造成的宗王叛乱,有着本质上的不同。

并且,对于封国最大的叔祖安平王司马孚,司马炎也利用年龄的优势着手进行了削弱,这位叔祖至死仍然以大魏的纯臣自居,也成为了司马炎的一块心病。在这位自诩“不伊不周,不夷不惠,立身行道,终始若一”的叔祖死后,司马炎立即着手对安平国的封邑进行了削减,并不断让旁系的宗亲出继司马孚所在的宗室,以此来削弱司马孚这一支的力量。

不过,宗室和士族虽然需要互相制衡,但本质上他们都是这个新政权足以倚仗的力量,必须在政权内给他们留出足够的位置,以让他们掌握话语权。

前面说过,被分封的诸王,一部分去了封国对封地进行治理,一部分在中央担任着高级官职,而还有一部分担任地方都督,对地方的军事力量进行着掌控。宗王出任地方都督的现象,从魏末开始就已经逐步显露,在新政权中,对这样的现象有了一个新的称呼:宗王出镇。

宗王出镇一方面让地方上较为强大的军事力量掌握在宗室手中,避免军权落入权臣之手,在军事力量上皇权得以拥有足够的保障;另一方面,宗王的封国也不足以供养一支强大的地方军,各地主要重镇的军事力量的经济供给,仍然倚仗中央提供,同时宗王对军队的调度必须经由中央批准,宗王并不拥有对军队的私人掌控。因而中央仍然能够有手段制约地方军队的叛乱。

并且,在中央是由皇帝和士族们共同执掌朝政,而在地方上,出镇地方的宗王,仍然需要招揽官员尤其是地方士族为其服务,因而同时也形成了地方宗王和士族的共同体来掌握地方事务的现象。

于是宗室和士族就在这样一种制度上保持着微妙的平衡,在中央和地方,士族和皇权以及宗室,作为这个政权的主要力量发挥着作用。

这样制度的建立本质上其实是让司马氏作为最大的士族代表,享受着最大的士族权力,也享受着最大的士族封赏。本质上其实是让宗王政治成为士族政治的一种变体,使宗室作为最大的一支士族力量参与到政权之中。皇帝和王爵,正是对司马炎和他的宗室们作为这个政权的第一家族,在爵位上给予的尊崇。而在其下的各等士族以不同的阶等分别在中央和地方掌握着不同的话语权,让这个政权的等级显得尤其分明。同时,为了将司马氏和士族真正能够融合在一起,皇帝和士族、宗室和士族、士族和士族之间,达成了各种各样的姻亲关系,因而让这个政权成为了一个真正的士族共同体。

这个构思看起来非常巧妙,很好的平衡了宗室和士族的力量,让双方都能得以在政权内发挥重要作用,又能够互相平衡,不至于让任何一方的力量过于强大以至于反噬皇权。同时大家也都能维持表面上的团结,为大晋新士族主义发挥着重要作用。

然而,大家都忽视了一个重要的问题:作为一个国家而言,家有了,国呢?

在这样一个制度下,大家优先考虑的都是自己的“小家”的家族利益,作为“大家”的国家利益去了哪呢?

一颗不安的种子就此种下,成为这个政权致命的弱点。士族政治所拥有的最大缺陷也正是这一点,之后的许多现象都会反映出这个缺点。

不过,显然年轻的皇帝司马炎并没有意识到这一点,他怀着一个仁君的理想,继续实施他的政治理念:宽仁。

必须承认,即位的司马炎确实是以宽仁的形象给大家留下了深刻印象:他一即位,就解除了对曹魏各宗室的禁锢。并在两个月后同时解除了对汉献帝山阳公后代的禁锢,允许他们在晋王朝中出仕担任官职。

这在历朝历代中对亡国之君后代的待遇都难得一见。

同时对政敌的后代,司马炎也难得的表示了宽待。许允的儿子许奇对此一定印象深刻。

作为司马氏的政敌,许允曾经参与过反对司马师的活动,并死在了流放的途中,而他的儿子许奇得以被宽宥,担任了新王朝的太常丞的官职,负责宗庙祭祀相关的事宜。

有一次,司马炎要在太庙中进行祭祀,按礼,应当由太常丞进行主持。有人提出了异议:许奇作为反对者的后代,别说当太常丞了,陛下您就算宽容,也应当让他外放去做官,还能让他就这样在陛下近前服务吗?

司马炎摆摆手:许允是个人才,我相信他的儿子也不会比他的父亲差,就让他当祠部郎,进一步掌管祭祀的礼仪吧!

说一下:太常丞是七品,祠部郎是六品,等于进一步提拔了许奇。司马炎对政敌后代的宽容可见一斑。

不仅如此,司马炎还废除了士家制度中对部曲将领和长吏的质任制,并在洛阳的东西市分别修筑了两座名为“常平仓”的粮仓,丰年收购粮食,灾年出售粮食,避免谷贱伤农和谷贵伤民的现象发生。

皇帝和宗室已经展示了他们初步的形象,在这个新政权中拥有同样重要话语权的士族,又将会有怎样的作为呢?

参考资料:

[1]房玄龄等. 晋书

[2]司马光. 资治通鉴

[3]王仲荦. 魏晋南北朝史

[4]唐长孺. 西晋的分封与宗王出镇

[5]陈长琦. 六朝政治

[6]仇鹿鸣. 魏晋之际的政治权力与家族网络