野兽和天使之间:旺代,1793-1796 (IV)

IV- Media vita(生命之中)

IV-i. “战运”(Fortune de guerre)

旺代军在南特城下铩羽而归,与东部的拉罗谢尔海角军团的角斗却屡屡得利。七月初,勒斯居尔和亨利率军前往沙蒂永(Châtillon),与斯托弗莱和马里尼(Marigny)的部队会合,使用突然袭击和埋伏的战术,把来不及组织人手反抗的怀斯特曼一举击溃。共和军士兵或者战死或者被俘,城中所有火药和枪炮都被缴获。怀斯特曼只来得及带着五百名骑兵逃脱。

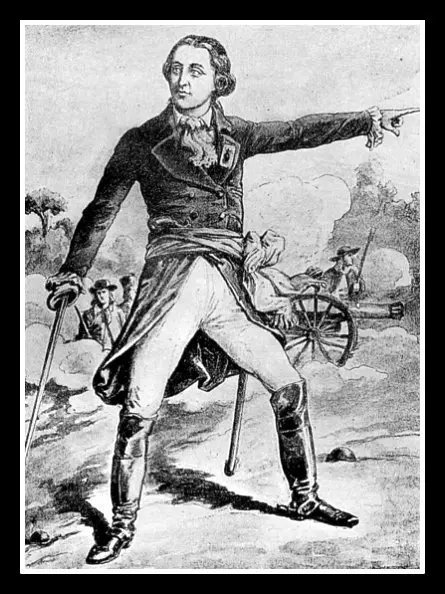

另一边,旺代军在维耶(Vihiers)也取得胜利。对阵的巴黎营队不战而逃,桑泰尔逃脱时纵马跳过了一米多高的墙,因此出了名。因为桑泰尔逃跑的情景太富有戏剧性,被画了下来流传后世。

七月十四日,卡特利诺在圣佛洛朗伤重身亡。“大军”召开的军事会议上,德埃尔贝被推选为新的总指挥。另一个呼声最高的人是邦尚。进行选举时两人都没有出席,邦尚因为受伤留在了雅莱。

旺代军委员会开始讨论接下来的计划。亨利和斯托弗莱希望趁最近两场胜利向北进军,策应其他不满共和政府的省份的起义。邦尚则建议北渡布列塔尼,与当地的反军合兵,同时通过沿海港口联系英国的援助。塔尔蒙支持邦尚。布列塔尼是塔尔蒙兄长的属地,他自信仅凭特雷穆瓦耶的姓氏就足以在那里引来大批支持民众。此外他流亡时去过英国,和海外的亲王们有联系。

德埃尔贝不同意任何形式的进军。他认为旺代军的首要任务是捍卫本土地区。尤其攻打南特失利后北进愈发困难,最好还是先攻打防守薄弱的南部城镇,占领南部沿海的港口。

激烈的争论过后,会议采用了德埃尔贝的保守方案。旺代军开始向南部的吕宋进军。

旺代军中,主张进攻和主张防守的首领都有他们各自的道理:主攻方明白,内战一旦打响,只有到一方取得压倒性的胜利时才算结束;最好是趁着现在形势有利,一鼓作气趁势猛进。再次,旺代本地的资源有限,总有匮乏的一天。共和国却能够调集全国资源碾压他们,他们迟早会被耗干。消极固守无异于坐以待毙。唯一的机会只有走出西部的密林和沼泽,向国外的反法同盟和亲王们的流亡军求援,或许还有一线生机。

以德埃尔贝为代表的保守派的考虑也很实际。他认为与其它势力联系的前提是他们能够固守住西部地区。虽然“大军”人数众多,但专业的常规士兵很少,农民们只有保护家园时才会积极作战。冒险进军陌生地区变数太大,英国人的许诺更不可靠。最妥善的策略还是稳扎稳打,最大程度的利用本地资源尽量长久的抵抗。

值得注意的另一点是,如前文所述,德埃尔贝并不是“国王或死亡”的极端强硬保王派,他对武力复辟没有多大信心。或许他也在思考,如果他们能够在旺代坚持够长久,总有一天政府会被迫寻求合议。强固的防守地位显然能争取到更有利的和谈条件。

德埃尔贝反对在这个时候进军还有另一个理由。他正在进行一项重要的任务,就是在旺代军中建立常规军队。德埃尔贝成为总指挥后,立刻命令各军团的首领组织起规模至少在千人的常规部队。这显然无法在短期内能完成。

IV-ii. 美因兹军(Armée de Mayence)

1793年的七月到八月之间,旺代军和共和军在吕宋地区展开一系列战斗。这是旺代军第一次在开阔战场上进行正式会战,这次战斗也把这支数量庞大的军队的弱点暴露无遗。

七月底,两军在吕宋第一次接战。共和军指挥官是唐克(Augustin Tuncq,1746-1840),一个同样在革命后的军队里飞速升迁的职业老兵。之后他年轻的总指挥欧谢(Hoche)评价他是个“不道德的人,既没有正气也没有才能”。不过在1793年的旺代和罗西诺的拉罗谢尔海角军团里,唐克至少具有经验。

七月二十八日,两军在吕宋地区展开激战。旺代军人数众多却缺乏秩序,在共和军的猛烈炮轰下全面溃退。危急时刻塔尔蒙带了五十名骑兵,反复向追兵冲锋掩护中军撤退,德埃尔贝和大部分军队才得以脱离战场,不至于全军覆没。

八月中旬,两军再次交锋。勒斯居尔提出梯形阵的作战计划。将军队分成几个部分排开,由较强的侧翼率先展开攻击,中军随之跟上。力量较弱的一翼避免过早与敌军交火,等战斗有了突破性的进展后,再将投入战场巩固战果。

勒斯居尔的方案完全没有问题,问题在于旺代军做不到。他们不可能像正规军一样有序行动。农民军们不习惯执行命令,按照次序进退;战斗时也没有稳定的通信系统,能让各个部队协同作战。

而共和军的一边,指挥作战的还是唐克。之前他屡次与总指挥罗西诺发生争执,后者下令将他撤职拘捕。这时旺代军卷土重来兵临城下,军中的两个特派代表把他放了出来,复职指挥。

唐克自然清楚,这次如果战败,罗西诺必定不会放过他。等待他的肯定是军事法庭和断头台。好在他手上的军队是以北方兵团为主力组建的精良士兵。背水一战,不一定不能取胜。

战斗开始后,旺代军很快因为各个军团之间缺乏联系陷入一片混乱。夏雷特的右翼过早展开攻击,一侧的勒斯居尔只能指挥部队追赶他。德埃尔贝的中军按照计划赶来时,他的部队与右翼之间已经产生了一个巨大的空隙,这时也只有硬着头皮发动攻击。共和军的炮兵埋伏在中军步兵后面,指挥将领立刻下令步兵散开,炮兵开火射击。在训练有素的共和军炮兵的连续轰击下,旺代军的中军顿时陷入溃乱。

右翼不见踪影,中军情势危乱,亨利和斯托弗莱带领的左翼在困惑中迟迟没有加入战斗。马里尼(Marigny)的炮兵因为路上前进不顺,战斗开始后才投入战场,结果拥入塔尔蒙的骑兵阵地。

中军遭受炮轰时,德埃尔贝试图把部队调整成松散队形应对。训练不足的农民在恐慌中无法按照命令组成队列。唐克抓住战机,抛开旺代军右翼,收缩两翼准备吞没旺代军的中军。

这个时候对旺代军来说,最明智的举动只有尽快撤离战场,避免更大的灾难。塔尔蒙在战斗期间把骑兵交给佛斯缇尔(Frostier)指挥,独自去追亨利的左翼。大概刚好能追上殿后的德埃尔贝和亨利等人。他们在大军北撤的桥头据守,与追来的共和军缠斗了近半个小时。因为撤退及时,旺代军没有遭受到太大的损失

与此同时,旺代人在下普瓦图的战斗也不理想。永河畔罗什(La-Roche-sur-Yon),共和军击退了伯克利夫妇带领的小股反军。伯克利夫人瑟莉斯德(Céleste Bulkeley,1753-1832)和她的爱尔兰丈夫并肩作战,亲自掩护部队撤退。

罗什之败后伯克利夫妇加入下普瓦图的反军首领Joly的部队。之所以没有加入夏雷特,据说是因为伯克利顾忌以风流闻名的夏雷特对他颇具风韵的妻子出手……这些传闻应该只是谣言。夏雷特的副官尚宾诺对此直言不讳:夏雷特先生确实举止轻浮,但他不至于丧失理性——伯克利夫人是夏雷特的亲姑母!

现在是1793年八月底。四个月的战斗后,普鲁士军队攻陷美因兹。守军许诺一年之内不与反法联盟的国家作战,带着军事荣誉投降。显然无论国民公会还是美因兹守军的士兵,都认为旺代的反军不包括在这个条件内。救国委员会命令一万四千名经验丰富的美因兹守军士兵前往西部,协助当地军队平定旺代叛乱。

眼下最迫切的问题是:这些美因兹军士兵应当并入拉罗谢尔海角军团,还是布莱斯特海角军团?

两个军团都积极争取这个能对战局产生决定性影响的精锐之师。坎科洛和总参谋长格鲁希讨论后制定出一套大致的作战计划:首先在海岸沿线重点设防,防止反军联系海外援助;接着,美因兹军和部分布莱斯特海角军团合并,军队分三个部队沿主要道路深入旺代内地;拉罗谢尔海角军团整体处于防守状态,两个军团战略性的围住整片旺代地区,从四面向反军施压;九月中旬,两军在蒙泰居连成一片,统一向绍莱进发,歼灭残余反军。

在美因兹军的归属问题上,争取最积极的是布莱斯特军团中的几个特派代表。当拉罗谢尔军团的侯撒(Ronsin)攻击坎科洛和格鲁希都是“残渣余孽”(ci-devant)时,莫兰毫不客气的立刻还击,举报侯撒行为不轨:“搞乱了拉罗谢尔军团,现在还想搞乱布莱斯特”。另一个特派代表Pierre Philippeaux则直奔巴黎,说服救国委员会只有坎科洛的方案才切实可行,拉罗谢尔海角军团屡战屡败不堪重用。

除了顺手印了一摞指控侯撒和罗西诺的宣传手册,在街上到处散发之外,Philippeaux还发表了一些非常有趣的观点:“土匪们对和平的居民们犯下的罪行不比我们的士兵更多……多么奇怪,这些为暴君而战的保王党士兵们是真正的‘无套裤汉’:毫不放纵,没有薪酬,只有一点面包吃;但是我们为了伟大自由而战的士兵,在战争中带着奴仆并纵情享乐……”。

侯撒听到消息,也赶往巴黎向公安委推行他的方案。侯撒主张将全军分成六个部分,其中两支部队由美因兹军组成,从五个方向进入旺代内地,驱赶歼灭反军。他声称这个计划能立刻投入实施。最后,他没有忘记指控坎科洛和格鲁希都是潜在叛徒。

救国委员会先同意了布莱斯特军团的计划,经侯撒游说后又有些犹豫。他们通知Philippeaux说虽然支持他的计划,但觉得侯赛的计划也很有道理。让他们开会讨论做最终决定。

九月初,两军中的特派代表和两军主要指挥官,包括美因兹军的丢博耶(Jean Baptiste Annibal Aubert du Bayet,1757-1797),在索米尔召开会议,就两个作战计划进行辩论,然后投票表决。

会议上,Pierre Philippeaux激烈反对罗西诺的计划,他声称把军队分成几部分后深入地形复杂的陌生反叛区,很快就会被占据人数和地理优势的反军分割围歼;再说整个旺代地区只有两条大路,军队的后勤补给也会成为大问题。在Philippeaux等人的唇枪舌剑之下,罗西诺没有坚持太久。一轮投票过后宣布不参与之后的表决,但是如果采用他的计划,他同意在坎科洛麾下听命作战。

这场争夺以布莱斯特军团的胜利告终。会议通过了坎科洛的作战方案,美因兹军归入布莱斯特军团。“索米尔计划”将在坎科洛的主持下投入实施。

坎科洛没有过多参与会议中的辩论,因为他的支持不仅来自他自己的军队:似乎“祖国长子”在战场上的名声已经传到了北方边境,美因兹军士兵听说要与拉罗谢尔军团合兵,人人激愤抗议。他们称拉罗谢尔军团为“欧罗巴眼中的绝对耻辱”,拒绝听从罗西诺的指挥,要求归入更有经验的坎科洛——守卫了南特的英雄——麾下。

IV-iii. “索米尔计划”(“plan de Saumur”)

索米尔会议后,美因兹军进入南特。南特市民们涌上街头欢呼迎接,他们充满好奇和敬畏的打量着这些远道而来的客人,和他们之前见过的“士兵们”截然不同:这些经历过战火洗礼的老兵昂首阔步,带着军人特有的骄傲。虽然每个人都风尘仆仆,显然经过长途跋涉,但军容肃整并充满威严。随军而来的军官中有很多之后会熠熠生辉的人物:丢博耶(Dubayet),克莱贝尔(Jean-Baptiste Kléber ,1753-1800),马索(François-Séverin Marceau,1769-1796),博普(Michel de Beaupuy,1757-1796), 阿克索(Nicolas Haxo,1749-1794)……他们将首先在西部展露头角。

南特人对这些身经百战的老兵们十分热情,相信他们必然能尽快结束内战。当地军队的军官们却似乎没那么友善。克莱贝尔会在日记中提到在旺代作战的将领们之间的“嫉妒”和明争暗斗。尤其是他的阿尔萨斯老乡贝瑟,毫不掩饰对他的芥蒂。

美因兹军投入西部战场并没有立刻扭转战局。旺代军方面,经过吕宋的三场战斗,“大军”重新召开会议调整作战方案。他们决定不再使用花巧的战术,继续沿用以往的战斗方式。九月以来,旺代军接连赢得两场胜利。

九月五日的尚托奈之战中,唐克因为受伤没有亲临战场指挥,旺代军获胜后夺回了在吕宋之战中损失的火炮。共和军的守备军官指责唐克离开前没有安排好防守措施,给他留下必要的战斗安排。罗西诺趁机指控唐克失职,拘捕他之后押送巴黎。在拉罗谢尔城中的国民公会代表又指控唐克胆敢扬言:“一个统帅着胜利之师的将军用不着听任何人说教”。在巴黎的军事法庭上,埃贝尔亲自指控唐克。幸运的是,首都的革命形势变动飞快,不久之后埃贝尔派统统上了断头台。被判处死刑的唐克逃过了一劫,仍在牢里被关到次年的热月政变。

尚托奈之败后,原本就对索米尔计划没多大信心的罗西诺召开会议,改变原有的作战计划。或许他的决定并非不明智,问题是他没有通知在西面的坎科洛。后者以为他还在按照原定计划推进。此后,几个身处前线的将军陆续收到与原计划相互冲突的命令。有些人消极服从,有些人选择暂时按兵不动,发信请示负责指挥作战的坎科洛。

东面的拉罗谢尔海角军团接连失利时,西面的布莱斯特海角军团正节节取胜,按计划向旺代内地深入。无论是尚托奈的陷落还是罗西诺改变了原定计划,坎科洛都没有在第一时间得到消息。知道东面的状况后,他仍决定继续进军:虽然拉罗谢尔军团屡遭挫折,布莱斯特军团方面的形势却实在太有利,他认为完全值得冒险一搏。

很快,克莱贝尔的部队在托尔福遭遇的不走运会让他改变想法。

九月十九日,旺代军与共和军在托尔福-蒂福日地区交战。分析和讲述托尔福战役的资料已经有很多,这里笔者希望原封不动的摘取一段当地人对那场战争的叙述。毕竟讲述托尔福之战是属于“旺代人”的特权。

1832年,一个年轻人在旺代四处周游寻访当年战争故地。当他在托尔福郊外徘徊时,看到一位坐在榕树荫下休息的老农妇,就向她询问托尔福之战的故址。老人顿时眼睛闪闪发光,“自豪的”告诉他脚下踩的就是“他们战斗过的土地”:“上来田畔,我会统统告诉你——”

年轻人感谢了她,农妇说:“不要感谢我,让一个旺代人讲述托尔福战役总会让她高兴。我丈夫在那里,尽了他的职责。我也是:那时候女人们也得有男子汉的心性。

战斗刚开始时,一些不够老练的小伙子们很害怕,被冲散后开始奔逃。我们的屋子刚刚被烧掉了。我们都很愤怒,想要报复。熊熊火光中,我叫来了邻居。我们拿草叉,镰刀和棍棒武装起来,挡住了逃跑的人们的去路。我们对他们喊:懦夫!你们在这儿干什么?回去战斗!共和军烧了你们父亲的房子!回去战斗!否则你们会死在我们手上!

他们为自己的懦弱感到羞耻,回去加入了夏雷特将军。远远就能看见他帽子上的白羽毛。他纵马而来,高喊:我们必须在这儿胜利或消亡!为天主和国王!为天主和国王!我的朋友们,如果你们逃跑,一切就完了!你们再也不会在你们的队伍前面看到我!

很快邦尚先生也来了。他受了伤,坐在担架上。不过世上没有什么事能让他放过打败共和军的机会。

那天我们所有好样的都来了:德埃尔贝,道提尚波,勒斯居尔!是那些会倾尽全力,为国王服务的人们。我们从没见过那样的(共和军的)溃败。他们的火炮,他们的车具,他们的行李,所有那些东西都堆满道畔。他们的炮兵也是法国人,全部战死在火炮边:他们也像旺代人一样战斗。

他们的将军克莱贝尔在战斗中受伤了。像邦尚先生一样,他也坐在担架上指挥,激励他的士兵;像夏雷特先生一样,他也高喊:我们必须在这儿胜利或消亡!但他没有办法,蓝兵们不再听从指挥,向四面八方败逃。我们这边的人对他们心怀恨意,紧追其后杀伤了不少。第二天,啊!实在惊人!战场上准有两千多具尸骸,遍地都是。我也去帮忙掩埋了他们。愿天主使他们息止安所!

他们的伤亡可能更多,如果不是因为一个了不起的人。我丈夫认识他,虽然他在蓝军里。他的名字叫Chouardin。他的将军(克莱贝尔)对他说——Chouardin,和你的连队战死在波塞桥上,保护军队撤退。——是,将军。Chouardin回答。他赶往波塞桥,战死在那里。整个连队也服从了命令:没有一个人生还。”(Vicomte Walsh, 《Lettres vendéennes ou correspondance de trois amis, en 1823》 )

托尔福的灾难完全在于近在咫尺的贝瑟没有应约付援。听说克莱贝尔在托尔福被围攻,坎科洛和丢博耶立刻亲自率军前去接应,他们拦住了追击的旺代军,克莱贝尔部得以平安撤回。

回到营地后,克莱贝尔问贝瑟在哪里。坎科洛说贝瑟以为收到两道命令后才能行动。

这个借口很不高明。贝瑟所在的蒂福日离托尔福不远,能听到交战的枪炮声【去过当地的笔者作证,在蒂福日甚至可以看见托尔福的炊烟】——据说交战之前贝瑟正在吃饭,连续接到几个不确实的消息后,他不耐烦的让传信兵别再来打扰他。

大概看在坎科洛的面子上,克莱贝尔没有当众深究,他照常把所有话都写进了日记:“贝瑟是个没心没肺的乐天派(roger-bontemps ),享乐之神能满足他的所有需求;毫无节制的轮番沉溺在酒神和爱神怀中……毫无一点最基本的军事常识”。

托尔福之战后,坎科洛的立场变得困难:一方面完全无法和东面的罗西诺配合作战,一方面他的军队深入反叛区腹地,有被反军吞没的危险。次日,坎科洛决定向南特后撤,决定下一步行动。这时贝瑟的部队在蒙泰居。为避免贝瑟暴露在敌军的攻击之下,坎科洛下令他即刻从蒙泰居撤空,跟上回撤的主力部队。

贝瑟收到命令后没有立刻行动。他有很多理由,此外他的士兵还在忙于洗劫周边地区。发现战机的德埃尔贝迅速扑向蒙泰居,攻进城中大败共和军。负伤的贝瑟只身返回南特。

收到贝瑟的蒙泰居战报,坎科洛的处境从困难变成了凶险:如果这时旺代军发起进攻,完全能切断他们撤回南特的退路,把他们彻底围歼。没有丝毫迟疑,坎科洛立刻下令全军收集辎重,迅速有序撤退。在一天之内有惊无险的回到南特。克莱贝尔在日记中对坎科洛的果决赞叹不已,近乎崇拜的描述了他的沉着冷静和算无疑策。

德埃尔贝确实计划要趁胜追击,彻底击垮美因兹军。但他不能够。因为他没有足够的支援兵力。蒙泰居之战时,夏雷特和勒斯居尔率军前去攻打Saint-Fulgent。虽然获得胜利,但也让旺代军失去了摧毁敌军最强大的战斗力的绝佳机会。战争中运气之轮旋转不定,这样的机会不会再出现第二次。

七月底,第二次吕宋战役之前,旺代军的委员会曾接待过一个来自英国的信使。来客称在英国的流亡军团已经准备好协助他们的行动,但他们需要夺取沿海的据点接应军队登陆。

邦尚,道提尚波和塔尔蒙始终主张前往布列塔尼。他们希望旺代军能策动当地舒昂党人的起义,并按照信使所说,夺取海岸城市接应援军。邦尚提议让他的布列塔尼军队单独渡河,去进行这些活动。塔尔蒙建议全军北渡。德埃尔贝,勒斯居尔和亨利等人都反对军队离开旺代。

德埃尔贝和勒斯居尔本来就是保守派,何况现在的形势与战争初期大不相同,旺代军无法承担任何冒险计划。战争初期,亨利也提出过向中部挺进的计划。据说斯托弗莱曾声称“让我们进军巴黎,找到我们的小国王(路易十七世),在绍莱加冕他!”(对旺代人来说,最适合进行法兰西国王加冕仪式的城市无疑是绍莱!)那时亨利支持他的提议。但和旺代的农民兵们并肩战斗了几个月后,军旅出身的亨利很快认清了现实:这支所谓的“军队”根本不可能进行任何真正意义上的侵略性军事行动,他们只有在旺代的土地上才能发挥出最大的战斗力。

现在是1793年的十月初,上普瓦图和安茹军中主张北渡和主张固守的两派相持不下,无法达成一个统一的作战计划。而得到精锐部队增援的共和军正在咄咄进逼。至于下普瓦图地区,始终没有一个能完全服众的首领。夏雷特的声望只局限在马什库尔和莱日一带,合兵作战时往往要指望其它首领的慷慨和道义。

与安茹不同,下普瓦图的反军首领除了个别人是贵族以外,几乎全是平民:小商人,医生,学生,农民,等等。不少反叛者其实反感贵族,加入反军只是因为他们更反感共和国:一个他们认为除了混乱和破坏没有给他们带来过任何好处的政府。

无论选择政府还是选择首领,下普瓦图人的态度都近乎吹毛求疵。尚宾诺(Championnière)在回忆录中依次点评了当地的几个主要首领:Joly,太冷酷无情,无法激发人们的信心;Savin,过于冷静缺乏英勇;de couëtus,太温顺手软,无法服众;胡波耶兄弟中的幺弟博丹(Prudent),太年轻,太勇莽……等等。渐渐的,下普瓦图人聚集到了夏雷特的周围。虽然夏雷特不算是一个完美无缺的人选,至少他有足够的荣誉和忠诚,任何情况下都不会抛弃他们。

IV-iii. “自由之敌”(les ennemis de la liberté)

起草“索米尔计划”时,格鲁希认为布莱斯特和美因兹合军,共和军进军旺代腹地后,“十六天之内反军就会被迫投顺”。值得注意的是,他使用的词汇是“投顺”。无论格鲁希还是坎科洛,从来没有人提出过要“毁灭旺代”。他们的目的完全相反:尽快结束一场法国人之间自相残杀的残酷内战,稳定地方情绪恢复国家秩序。必要的武力只是“迫使反叛者恢复理智”的手段。

但任何人都无法说服原本就拥有理智的人恢复理智。所有反军首领都知道武装反叛不明智,几乎没有胜算。但对他们和参与反叛的民众来说,这时无论继续战斗还是缴械都是死路一条。

国内反叛不断,反法同盟的军队持续在边境上施压。新生共和国的处境似乎岌岌可危。救国委员会中主持军事的是“胜利的组织者”拉撒路 扎诺(Lazare Carnot, 1753-1823)。扎诺以他数学家的精细和镇定,将狂热的革命情绪变成严密的行动计划,再一丝不苟的投入实践。他有条不紊的操作着共和国的战争机器,应对来自外部和内部敌人。八月23日,扎诺下达“全国皆兵令”(levée en masse),把法国全境变成了一座巨大的兵工厂和共和派训练营,同时也成为了所有“国家之敌”( les ennemis de la nation)的监狱。

随着救国委员会掌握国家实权,山岳派势力逐渐占据国民公会。在激进派的宣传之下,西部的反叛不是“内战”,而是“对自由的威胁”,需要被彻底碾灭。随之颁布的法令也愈发严苛。八月初,国民公会通了过针对旺代反叛区的相关决议,要求军队把当地丛林树木全部砍光烧平,包括反叛者的房屋和田地;粮食和地里的作物全部收归军用;但“妇女老幼应带往室内,保障他们的人身安全并提供生存所需”。

拉罗谢尔海角军团方面,怀斯特曼等人不需要任何命令指点他们应当如何对待这些“自由之敌”(les ennemis de la liberté)和“国家之敌”( les ennemis de la nation)。除了坎科洛,怀斯特曼是共和军中另一个众所周知的天主教徒。攻占帕尔特奈后,他让宣誓神父在当地教堂献唱谢主词(Te Deum Laudamus)激发士气。同时,怀斯特曼也以作战勇猛和行为暴烈闻名。第一个旺代战争通史作者Alph. de Beauchamp(1806)说他“喜欢杀人”:他常在战斗最激烈时脱了外套卷起袖子,拔刀下马冲进人群中左砍右杀。

怀斯特曼以“旺代屠夫”(Le boucher de la Vendée)的绰号名留史册,他的部队经过处往往满目焦土横尸遍地。他会在处决后公开放话,威胁要烧平所有胆敢参加反叛或抵抗的村庄。Crétineau-Joly让他写下了那篇著名的报告:“……没有旺代了,共和国公民们。他死在我们自由的刺刀下,连同他的妻子和孩子……我遵从了收到的指令,我把孩子们踏碎在马蹄下;我屠杀了妇女,那些人至少不会再孕育更多土匪。我没有一个会让我蒙受责难的俘虏。我把他们全消灭了”。

直到今天,旺代人仍对怀斯特曼念念不忘。他成了当地儿童读物中经典的“坏人”形象,名下挂着一长串他做过或是没有做过的事……父母们会用他的名字恐吓小孩!当地人尤其记得是他烧毁了属于勒斯居尔家族的克利松城堡。大火烧了一个多月。勒斯居尔夫妇闻讯后都不太在意,“早料到了会有此一日”。至今不愿释怀的是他们的乡邻。笔者上次经过克利松,听到游客中心的工作人员这样介绍当地:“战争时大半个镇子都被共和军烧毁了,城堡就是那时被烧掉的……你知道‘那场战争’吗?旺代战争”。

布莱斯特海角军团一边,坎科洛试图尽量宽大的执行太严苛的法令 。不仅出于人性,更出于理性:过分侵扰反叛区居民会迫使他们加入反军,让本就兵力不足的共和军陷入四面迎敌的不利境地。再者,或许大肆烧杀抢掠并不是宣传“自由,平等,友爱”,和激发反区民众对共和国的热爱的有效手段?

尽管一些军官和行政官员或公开或悄然的尽力减少内战的危害,但真正能从根本上停止流血的方式只有一个,就是尽快结束战争。八月底,坎科洛上报公安委,称已经在执行国民公会月初下达的指示。

九月,他的总参谋长格鲁希向特派代表陈情,要求他们发布法令整顿军纪:没有将军的命令禁止士兵在反叛区焚烧房屋屠杀妇孺,禁止肆意抢劫:“土匪的所有财产都属于共和国”。

没有资料记录这件事的后续发展(这条陈词后来出现在指控格鲁希的罪状中),但旺代军炮兵指挥波维(Bertrand Poirier de Beauvais, 1750-1826)在回忆录中讲述了他九月中旬在旺代乡间的见闻。目睹共和军清洗过后的村庄惨象,波维在书中愤怒的指责坎科洛助纣为虐人心尽丧:“坎科洛将军,您那甚至可以说是简肃(austères)的纯粹举止,获得了您周围公民们的一致尊敬,在您身上他们终于能看到所有美德的外在表现;您那始终被来自我们的信仰(notre Religion)的活泼信德激发的灵魂——您,革命前每周第八天都与天主共融,通过领受至圣的圣体圣事!啊,您承受了多么大的痛苦,经历了多么大的磨难,去执行这些残酷的指令!责任让心陷入沉默。”

当地居民当然不会区分“蓝兵”中复杂的指挥系统和军队从属,人们只会说在下普瓦图烧杀劫掠的是“坎科洛的军队”。就像在马什库尔,所有人只会说在城里处决“爱国派”的是“夏雷特的人”。

1793年三月,保王派在马什库尔(Machecoul)对共和派的屠杀标志着下普瓦图反叛的开始:暴动者们占领马什库尔后,在周边地区到处搜寻疑似的“爱国者”,扭送进当地监狱和保王派组建的法庭进行“审判”后处决。其它地区的囚犯通常会当地堂区担保释放,被关在马什库尔的大多难逃一死。

一个月的时间里,马什库尔城里接连处死了数百人。全部是亲共和的行政官员,国民卫队士兵,宣誓神父,商铺老板,手工匠人等。这件事因为共和派的宣传在当时广为人知,后代共和派学者也常用大量篇幅绘声绘色的描述城中惨状,遇难人数从六百到一百浮动不定。人数不重要,重要的是屠杀的事实。而第一次占领马什库尔时,夏雷特也在军中,他的部下尚宾诺在回忆录中忠实记录了这场“可怕的屠杀”。正因为如此,战后白方常谴责夏雷特在马什库尔无所作为,相当于蓄意纵容。

夏雷特确实没有试图阻拦过城里的屠杀,他在马什库尔没有停留太久。因为一个情绪激动的反叛者半夜冲进他的房间,挥舞着手枪把他从床上叫醒,要求城里的指挥官交出被关押的“爱国者”。

夏雷特尽量冷静的回答他即不知道谁是城里的指挥官,也不知道他说的“爱国者”被关在哪里。这场意外之后夏雷特睡意全无,立刻穿好衣服连夜离开了马什库尔。

马什库尔的屠杀显示了旺代军中一个普遍的现象。至少1793年上半年,大多数旺代首领都不赞成不加区分的大量处决俘虏或都“爱国者”。如果没有尽力阻止,就会被指责为放纵。期间安茹农民们的举止更是惊人:1879年的《旺代和布列塔尼文摘》收录了Abbé Louis Augereau的一篇有趣的文章,讲述他经过沙特尔时一个年轻人在车站跟他搭话,得知他来自旺代后非常兴奋的要去找他父亲——他父亲曾是一名共和军士兵,1793年在旺代作战。因为“非常厌恶在他眼前发生的罪行”,这名不开心的蓝兵脱队逃跑,去找旺代军的首领。他拒绝加入反军作战,说是想返乡。旺代军的首领们不仅给了他路费,还让人护送他穿越交战区。他们沿途借住在农场,农户们“像自家人一样”接待他们。临走前农妇会硬把面包塞进他的口袋:“‘带上它们’她们说,‘这种时候最好有些提前预备的干粮,因为有时候所有人都可能被迫逃跑或躲藏’”。年轻人平安回到家乡,之后结婚生子,不断向儿子夸赞旺代人的友善。

旺代的“大军”首领中行为最激烈的是炮兵总指挥马里尼。这个昔日亲切温和,分文不取的给全县村民当兽医的英俊乡绅似乎完全变了一个人,作战时格外暴烈狂躁。勒斯居尔夫人在回忆录中说“战争让他(马里尼)失去了理智”。马里尼在沙蒂隆带领满腔仇恨的农民亲手处决俘虏时,逃脱的俘虏跑去找勒斯居尔。勒斯居尔立刻冲到监狱和马里尼对峙。杀红了眼的马里尼手持战刀,对挡在他面前的勒斯居尔说:“先生,让我宰了这些烧了您的城堡的畜牲”。这场短暂的冲突以勒斯居尔带有宗教意味的严厉指责结束:“你太残忍了,马里尼,你会死于剑下”(Matthew 26:52)。一语成谶。

面对类似的情况,德埃尔贝也求助于宗教。四月,在舍米耶(Chemillé),愤怒的农民要处决五百个共和军战俘,报复不久前对共和军在一个村庄中进行的屠杀。德埃尔贝挡在监狱门前,劝阻愤怒的人群:“如果天主教徒像共和军一样野蛮,那么他们就跟共和派没什么两样”。劝说无果后,他请求他们至少先为感谢战斗胜利念一遍天主经。当农民们念到“求你宽恕我们的罪过,如同我们宽恕别人一样”时,他高声喊道“不要对天主撒谎”。这句话对虔诚的农民们很有效,他们纷纷散去,没有人再提报复。

这里尤其值得提起萨皮诺(Sapinaud)。战后萨皮诺的二妹索菲和姑母萨皮诺夫人分别写了回忆录,书中没有过多讲述这方面的细节。但是包括了一个“失败”的“宽恕”事例:1793年九月初,旺代军在尚托奈附近获胜,俘虏中包括"复仇联队"(Le Vengeur battalion)的士兵。这个联队以“烧掉所有东西和杀掉所有路上遇到的生物”在旺代“声名远扬”。“大军”委员会裁定,枪决这个联队的俘虏以儆效尤。被俘的连队长官Monet中尉写信给萨皮诺夫人求情,因为他的妹夫曾因为后者说情获释。他恳请对方以母亲的心体谅自己的父母,提出家中愿意为他交付任何数目的赎金作为答谢。萨皮诺当时有事不在,萨皮诺夫人找到军队的副指挥,对方说他们犯下的罪行和他们得到的惩罚相比根本微不足道,绝无宽恕的可能。

萨皮诺夫人给他的回信中,“满怀哀恸的”向他表示这次自己无法遵循心愿行事,并提醒他因为他的罪行而流离失所的孤儿寡母们;她鼓励Monet领受告解圣事:“投身于天主怀中,先生,当似乎这世上的所有都已经抛弃了我们时,只有天主如父亲般接受并迎接我们”;“当你在他的显现中时,不要忘了我”。信使告诉萨皮诺夫人,这个中尉哭着读完了信,要求见一个神父作告解。

之后,一个从处决场地归来的军官向萨皮诺夫人讲述了当日的所见所闻。消沉的军官表示这是他第一次也是最后一次观刑,因为“Monet中尉之死的画面在他眼前挥之不去”。他说处决前Monet对其它人说:“我的朋友们,没有什么罪行是我们没有犯过的,以我们即将接受的死亡作为补偿实在太轻松了。这些一无所用如果我们不真心痛悔”。他念了圣母经,吻了地面,站起来时对行刑士兵们说:“朋友们,尽你们的职责!”最后军官说他“绝不会再观看处决,否则必定会因为悲痛而死”。

旺代军的公报中粗略讲述了这件事。共和军的Savary和共和派历史作者Chassin收录了这封公告,但表示绝不相信这是真的。无视当事人萨皮诺夫人1820年出版的回忆录中的详细叙述。所以为Monet中尉之死伤心的似乎只有他的“敌人”们。

所以之后萨皮诺与一个被俘后关押在他的城堡中的共和军军官成为好友似乎在意料之中……“因为在音乐和艺术上的相同品味”!

下普瓦图首领们的态度各不相同。夏雷特本人“很少处决战俘”。“只要他在军中,就不会有人处决俘虏”。而在必要的情况下,比如部队需要供养庇护大量难民时,他会在战前下令“不接受降兵”。另外,他一直保持了放走敌军指挥官的习惯;La Cathelineau的理由很简单“杀或被杀”。他的部队中有一个“面无表情的红胡子矮个男人”,专门负责处决战俘;老 couëtus被尚宾诺称为“全旺代最诚恳善良的人”,“总会尽他所能拯救所有落到我们手上的不幸的人”;最冷酷的是Joly,他仇恨所有“蓝兵”。他的长子在共和军中作战,被俘后Joly“头也不抬”的命令把他就地枪决。

单从战争角度来说,动乍释放成百上千的俘虏,让这些人跑回营地后立刻拿起枪炮继续作战,无疑是愚蠢的行为。旺代军的首领当然没有天真到认为他们能凭“义行”感化敌人。他们知道这些人回去后仍会朝他们开枪,但也没法说服自己心安理得的大开杀戒。为了解决这个道德困境,之后旺代军普遍采取了一个更实际的做法:他们在释放俘虏前会要求他们发誓,不会再进入旺代和他们作战。坚持不屈的士兵会被处决后埋葬,承诺的士兵会被剃掉头发留作“记号”。如果他们再碰到这些光头兵,就会毫不犹豫的杀死他们。

战争初期,坎科洛也使用这种方式对待旺代军的俘虏。这些行为之后成为他“有嫌疑”的证据。国民公会中的一个代表会说:“坎科洛是那种属于旧制度的人,他是旧制度造就的。虽然不是一个叛徒,但这种跟贵族分子有关系,偏好他们的廷臣作风的人,往往会在不自知的情况下背叛。最安全的措施是不要用他们”。【好一个“旧制度造就的”“贵族分子”!好一个“廷臣作风”!】

双方这样的“礼尚往来”持续到1793年六月底:国民公会颁布法令,不承认共和军俘虏对反军所发的不在旺代作战誓言。所有被释放的俘虏都要返回军队继续作战,所有接受不作战誓言的人会被“宣布为懦夫和背弃自由者,剥夺公民权十年并予以逮捕”。

IV-iv“毁灭旺代”(“Détruisez la Vendée”)

这时是1793年十月,边境和内地的战争在巴黎引发的风暴越来越猛烈。托尔福之战在首都引发的震荡远比在旺代要大得多,美因兹军被反军击败的消息在国民公会内引发一片惊骇。装备低劣的反叛农民们居然能够战胜精锐的专业士兵,这简直不可思议:是将领们作战不力?还是军队中有叛徒?

任何经验丰富的军官都很清楚,战场上的胜负除了实力还取决于“运气”。虽然托尔福失利,但因为坎科洛调度得当,军队并没有遭到实质性的严重打击。退回南特的第三天,坎科洛就制定出新的作战计划,他将军队分为两个部分,进入旺代内地对反军发动攻击。军中特派代表通过了他的方案。九月25日,军队再次从南特出击。十月一日,共和军重新占领克利松,坎科洛在城内建立了指挥部。看上去这次战况进展的很顺利。

但是巴黎方面已经开始急躁不安。坎科洛进入克利松的当天,Bertrand Barrere在国民公会发表了著名的“毁灭旺代”(Détruisez la Vendée)演讲,质疑为什么这个“不可理喻的旺代”仍然存在。

“毁灭旺代,瓦朗谢纳和孔代不会再处于奥地利的控制之下。

毁灭旺代,英国人不会再跟敦刻尔克来往。

毁灭旺代,将从普鲁士手中解放莱茵。

毁灭旺代,西班牙将因此被绍莱和蒙泰居的胜利士兵征服。

毁灭旺代,一部分这些内地士兵将增援常被背叛的北方军团。

毁灭旺代,里昂将不再抵抗;土伦将奋起抵抗西班牙人和英国人;马赛的民心将企及共和革命的巅峰。

最后,你们对旺代的每一次打击都将在反叛城镇,联邦主义地区和被侵略的边境回响。旺代,总是旺代!这里是吞噬法兰西共和国的心脏的政治烈焰,这里必须要予以重击”。

Barrere还在演讲中给出了“毁灭旺代”的具体日期,十月20日:“这些土匪必须被击败,被消灭在他们的家园中。就像巨人只有在接触到土地时才不可战胜,他们必须被连根拔起并打倒在地,通过把他们从他们的土地上驱逐出去”。

“毁灭旺代”很快成为国民公会中一致的口号:巴黎的危机就是整个共和国的危机,是全体“法国人”的危机;发动叛乱的“旺代人”是伙土匪,是代表黑暗旧时代的噩梦和顽疾,应当尽快从共和国内被彻底剔除。连同他们的愚昧,野蛮,狂热,贪婪,虚伪和顽固守旧——共和国面对的所有内外危机都将迎刃而解,只要“毁灭旺代”。

这些口号和言论后来成为支持旺代战争是有计划的“种族屠杀”的证据。这个指控未免有点太过沉重。说到底口号只是用来煽动群众,达到某些目的的手段。任何一个理智正常的人,都能看出这个口号并不现实:内战和城市暴动不同。空间有限街道狭窄的城市中,无论多么顽强的抵抗势力,迟早会在猛烈集中的炮火轰击下被摧毁。很多人都这样做过——但是试问在18世纪,如何用不足十万,近半混乱无序的军队“毁灭”掉一个地形复杂,漫布密林沼泽,总面积约一万平方千米,总人口七十五万余,城市居民不到百分之五的地区?……在20天之内!

然而不久之后,两个近乎魔幻的人物会以近乎魔幻的方式,把这个看似浮夸的“毁灭旺代"计划变成现实。

巴黎的政治风暴渐渐刮向全国各地。旺代的情况很快会发生重大转折。九月中旬,国民公会发布“嫌疑犯法令”,开始着手清除军队中的“残渣余孽”(ci-devant),被解职的将领包括贵族背景的坎科洛,格鲁希,丢博耶等人。正在前线交战的他们还不知道这道命令。而从“土匪”手中得以保全的南特,即将迎来一位让她千古留名的客人。

TBC