赤水河,有多神奇?

↑以地理的视角,专注于探索极致世界

在中国大地上千千万万条河流中,赤水河,是一个神奇的存在。雨季到来时,它泛红的河水,如同流动的血脉。▼

待雨季过后,它又逐渐变回往日的清澈,以优良的水质产出名扬天下的茅台酒。▼

作为长江上游的一条支流,它的长度仅为400多公里,在6300多公里的长江干流面前显得微不足道。它虽无“巨龙奔腾”的身躯,却书写过“四渡赤水”的战争神话,流淌着不屈的长征精神。▼

“美酒河”“英雄河”,这样一条小小的河流,竟能摘得众多美誉。

它为何如此神奇?在赤水河神秘的面纱下,究竟藏着多少故事?

01 千里画廊

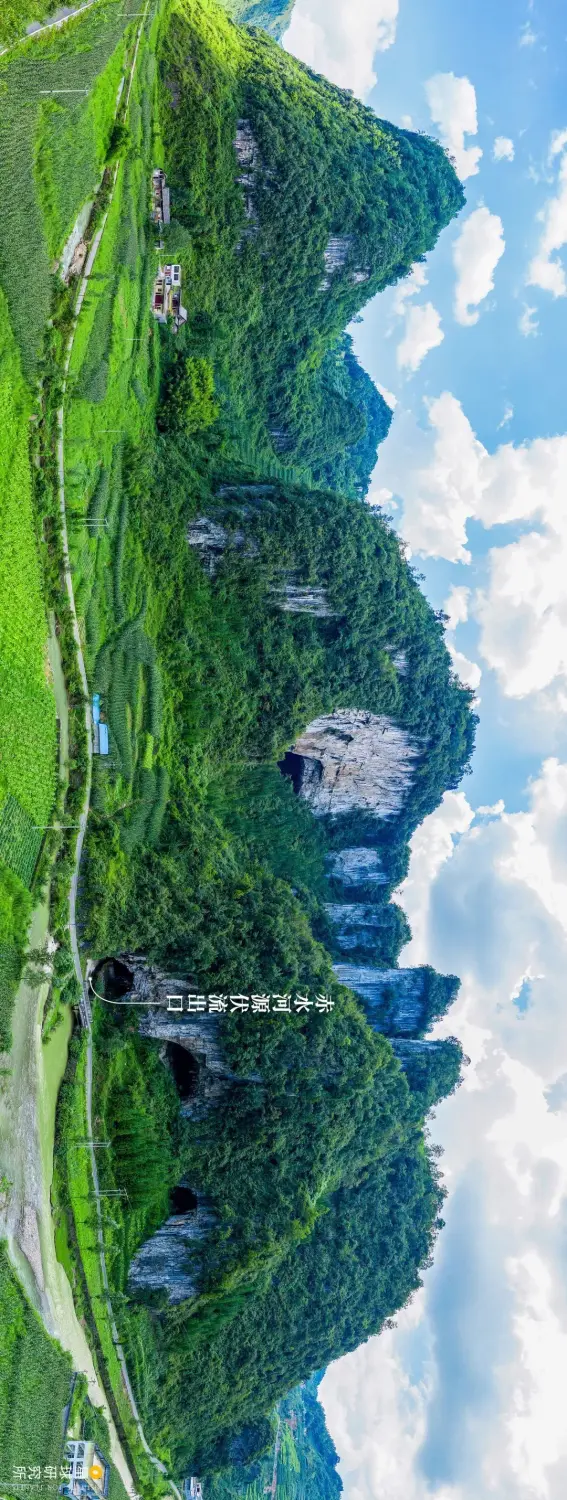

赤水河,自云南东北部发源。在贵州与四川的边缘地带,将躯干折成一个优雅的“V”型,最终注入长江。▼

从源头到入江口,它几乎全程与大山为伴。它的西南侧,乌蒙山峰峦叠嶂;东侧,大娄山巍然耸立。▼

巍巍青山拦截了风雨,山间时常水汽氤[yīn]氲[yūn]。赤水河便隐藏在这群山之下,从高处俯瞰,它细若飘带。▼

然而,在漫长的地质时光中,这股水流如同一把利刃。挥舞摆动间,便将山体切割出幽深的峡谷。▼

不止峡谷,赤水河连同它的支流,与群山相遇之际,便创造出一条风光无限的千里画廊。以它“V”型躯干的折点为分界,上游的水流遇上了易溶于水的石灰岩山体,渗入岩层的水流,将山体溶蚀掏空,“开凿”出大小不一的溶洞。继续溶蚀,“凿开”洞顶,溶洞就变成了天坑。▼

在溶洞与天坑的“开凿”间,这股水流时暗时明。它或是暗藏洞内,或是突然从山间透出,让人看不到首尾。在源头处,赤水河甚至“三进三出”,赤水河源一度成为谜团,直到21世纪初才溯源成功。▼

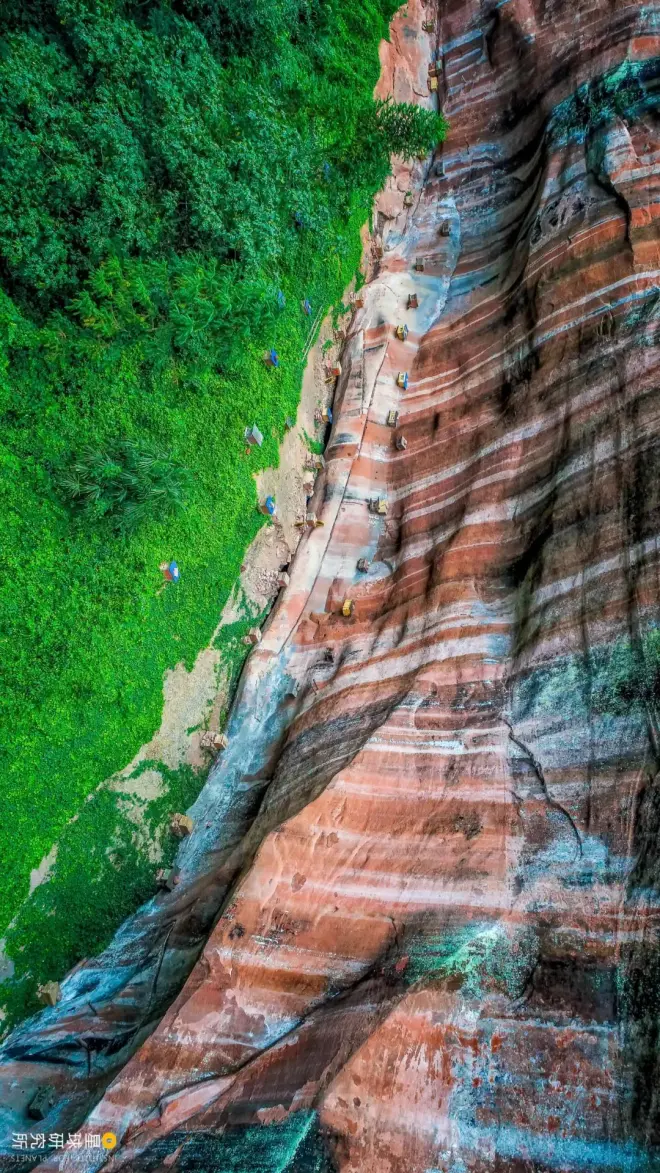

“V”型折点以下的水流,则遇上了分布广泛的红色砂岩、泥岩。它们风化形成的土壤,在青山绿树间异常醒目。▼

每年6~9月,雨季到来。细密的雨水化作山间洪流,携卷着大量岩屑与土壤进入河道,河水泛红,“赤水河”因此得名。▼

赤水河流到此,已进入云贵高原与四川盆地的过渡地带。地质时期强烈的地壳抬升,加上剧烈的高差变化,让流水的侵蚀能力加强。“水滴石穿”能力不容小觑,水流沿着岩层裂隙不断侵蚀,裂隙不断扩大,成为深谷。▼

深谷继续扩大,两侧谷壁不断后退、崩塌,最终留下的那些“顽强挺立”的岩成为高峭的丹霞绝壁。▼

水流遇到陡立的山崖,便化作飞瀑,从高处倾泻而下。赤水大瀑布,它高76.2米,宽80米,其水势如天河决口,气势磅礴,可与黄果树瀑布媲美。▼

燕子岩瀑布,从静谧的山谷中,凌空而下、轻柔如烟。▼

水与山造就的这段千里画廊,也是生物的自然乐园。赤水河从源头到入江口最大高差达2000多米,河谷与山崖之间高差数百米。流域内气候复杂多变,植物丰富。

高山之上,温凉的气候孕育出一片杜鹃花海。▼

而赤水河谷内部,温暖潮湿的气候,造就出一个“亚热带植物园”。这里有高大的楠木,有随风摇曳的竹海。▼

此外,与恐龙同时代的桫[suō]椤[luó],躲过了灭绝的浩劫,在这里存活至今。如今,万株桫椤正撑开如伞盖一般的枝叶,与我们共同迎接阳光雨露。▼

丹霞、赤水、银瀑、绿树,构成了赤水河色彩鲜亮的景观,然而,赤水河远不止于美景。

在崇山峻岭中,赤水河作为一条天然通道,是云贵川之间重要的交通动脉。▼

一条美景河也是赤水河畔人家的“母亲河”,养育着千家万户。

02 千门万户

数千年前,赤水河流域便有先民生存,此后,陆续有人不断迁入。边缘的位置,隐秘的山野,反而造就了多彩的“文化千岛”。苗族、彝族、仡[gē]佬[lǎo]族等30多个民族,在这里交错杂居。▼

赤水河如同一条纽带,将多彩的民族串在一起。高山深谷之下,流动的河水承担着交通运输的功能。在赤水河中下游地带,木材、竹子等顺着水流向外运输。在漂送过程中,为防止木材丢失,人们站立在一根独木之上进行看护,久而久之,便掌握了“独木漂”“独竹漂”的技艺。▼

然而,赤水河大部分河段滩多水急,大大小小的险滩多达200多处,行船极其危险,明代有诗云

“筏趁飞流下,樯穿怒石过。劝郎今莫渡,不止为风波。”

险滩遍布的赤水河,只能分段通行,舟楫不便之处,物资运输全靠人背、畜驮。▼

即便如此,赤水河仍是云贵地区一条重要的“生命线”。

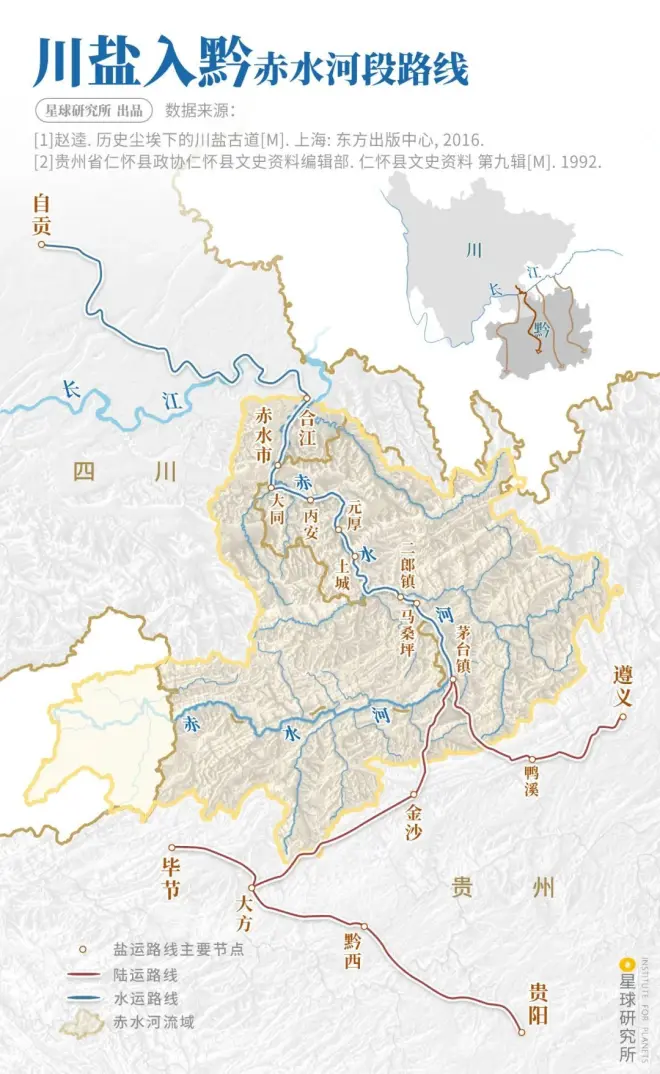

贵州自古不产盐,全靠外部输入,而距赤水河入江口百公里之遥的四川省自贡市,是我国最大的井盐产区。溯赤水河而上,沿着川黔边界,就是一条“川盐入黔”的大通道▼

明清以来,随着贵州纳入中央王朝管辖,大量人口流入,对食盐需求量大增。朝廷鼓励盐商贩盐至云贵地区,并多次疏浚赤水河河道。由此,在赤水河流域,一幅壮阔的图景徐徐展开。

赤水河中,运盐船缓缓前行,赤水河两岸,纤夫们正拉紧纤绳,嘴里齐声吆喝着号子。那声音高亢激昂,响彻山谷,那调子或急或缓,恰似赤水河的水流。▼

如若遇到实难通过的险滩,则需要换小船,或由人力背负。一个个背盐工,他们有男有女,有老有少,正深一脚浅一脚地行走在崎岖的山路上。

“盐巴佬……背子上背就起身……白天夜晚把路赶,腿发麻来眼发花。”一段《背盐歌》道出了背盐工的艰辛,于他们来说,吃盐是生存,背盐是生计。▼

赤水河繁忙的盐运,也带来了商贸的繁荣。在渡口、水陆转运之处,船工、纤夫、背盐工集中在这里,饭馆、客栈以及商铺纷纷设立,一个个商贸小镇点缀在赤水河畔。如大同镇,它地处川黔交界,来往商队到此歇脚,补充供给,街巷依河延伸,铺面临河而建。▼

丙安镇,它立于河畔一座巨石之上,一眼望去,一幢幢吊脚楼高低错落。沿着石梯拾级而上,方能看见小镇的烟火日常。▼

土城镇,它是赤水河盐运的重要码头。河畔的台地上,船帮、盐号林立,层楼叠宇,古朴又气派。▼

而最热闹的当属茅台镇,它就是赤水河“V”型躯干的转折点,再向上游,已无法行船。因此,这里也是赤水河水运的终点站,盐船最终皆汇聚到此。在赤水河上,这幅“川盐入黔”的壮阔图景一直持续了数百年。鼎盛时期,运输贵州全省超40%的盐量。▼

这段激扬的盐运历史,汇入了赤水河的汩汩水流之中。这条边缘地带的河流,这些边缘地带的小镇,这些边缘地带的人们,也许从未想到,他们将与一段更为激扬的历史产生联系。▼

1935年,抵达贵州遵义的红军面临着国民党军队的重重围困,此前的几次失利,让红军损失惨重。面对如此困境,毛泽东率领3万多红军,在赤水河两岸迂回穿插,调虎离山,成功突破敌军40多万兵力的包围圈,这便是长征史上有名的“四渡赤水”。▼

红军在赤水河畔迂回三个多月,曾经盐运的渡口、小镇成为红军的据点。赤水河畔的百姓将自家的门板拆卸,为红军搭建浮桥提供木材,军与民一起创造了这场“战争神话”。如今,激烈的硝烟与战火早已远去,赤水河滔滔向前,将激扬的历史都留在了它的身后。▼

如今,千万人依河而生,这条河流,连同它的过去,一同汇入了赤水河畔人家的故乡记忆。▼

这个记忆里有泛红的河水,有激扬的号子,有惊心动魄的故事,或许还有飘香的味道。

03 千变风味

靠山吃山,靠水吃水。山水相依的赤水河,为河畔人家提供的第一道风味便是鲜。

山岭之中,古茶树生长其间,千年前,它们曾聆听过茶马古道上马帮的声声响铃,如今,漫山的茶园诉说着昔日茶叶贸易的兴盛。每年春季,嫩绿的茶叶为人们送上春天的第一口鲜美。▼

山谷之中,竹子参天,春笋从土中探出。人们将鲜笋采摘,入汤或者配以佐料翻炒,若是将竹叶裹卷在“猪儿粑”之上,入口软糯之余,还有竹子的清香。▼

河鲜也是赤水河的重要风味之一。赤水河两岸的红色砂岩、泥岩风化后形成的土壤,孔隙度大、富含矿物质,雨水经过植被、岩石、土壤层层净化,携带土壤中的矿物质汇入河流。赤水河水质清冽,盛产45种优质鱼类,一条鱼可以烹制出数道佳肴。不过,作为长江上游珍稀鱼类保护区,赤水河自2017年已全面禁渔。▼

在赤水河畔,这道鲜味并不寡淡,因为它会与另一道风味相撞,那便是辣。自古缺盐的贵州,以辣代盐,赤水河畔辣椒种植历史悠久,品种多样。▼

对于辣椒的做法也极为丰富,如“糟辣椒”,将新鲜红椒切碎与佐料一起腌制;如“辣椒蘸水”,将干辣椒烤糊捣碎,与佐料、汤水一起搅拌。▼

而后,盐的加入更是让这些辣椒制品突破味蕾极限,咸香有味的辣椒制品是餐中必备。一碗清淡的豆花只需配上蘸水,便直击赤水人家的灵魂。▼

在赤水河流域,再简单不过的食材都能形成极致风味。五谷杂粮经过酿造和发酵,便能香气四溢,而酿造与发酵在赤水河流域并不鲜见。

在赤水河入江口附近,四川泸州市的合江县紧邻河畔的斜坡上,6000口酱缸整齐排列。缸内大豆、小麦等原料正晒露发酵,3年后便成飘香的酱油。▼

在贵州赤水市,也有一口口露天酱缸。缸内小麦、大米等原料正在发酵,3年后便成酸香的食醋。▼

清冽的赤水河水,遇见不同的谷物便会产出不同的香气。在赤水河两岸,高粱田遍布,温润的气候,富含矿物质的土壤中长成的糯高粱,皮厚、颗粒结实,耐多次蒸煮、翻拌,这便是酿造茅台酒的原料“红缨子”。▼

然而,想要酿出好酒,还需要赤水河“地利”与“天时”的配合。茅台酒厂所在的河谷,正是赤水河“V”型躯干的转折点,四周高山围合,赤水河从中蜿蜒。河谷内部冬暖夏热,年均温达18℃左右,,温热的气候,利于微生物繁殖。▼

赤水河为茅台酒提供了一个宛若天成“大窖池”,如此地利,成就了高温制曲、高温发酵的茅台酒酿造技术,而这个酿造技术还要依照“天时”进行。

以1年为1个生产周期,每年端午前后,雨季到来,浑浑的河水提醒人们,开始制曲。将小麦磨成粉,加入母曲和水,利用暑热天气,促进微生物繁殖。▼

待重阳节前后,雨季结束,河水逐渐变清,暑热减退之时,便投放高粱料,俗称“下沙”。将糯高粱破碎、蒸煮、拌入曲粉,先投放一半料。待发酵一个月后,再次投放剩余的高粱料,即“二次下沙”。投料完毕后,此后每发酵1个月,就需蒸煮一次,然后再拌曲粉,继续发酵。▼

整个生产周期中,历经9次蒸煮,8次发酵、7次取酒,取酒之后,还要经过5年左右的陈放,才能变成醇香浓郁的茅台酒。▼

数百年前的茅台镇,卸船上岸的船工们到此便吆喝一声“喝寡单碗”,一单碗,二两酒,一饮而下,褪去一路的艰辛。▼

如今,吆喝声散去,所有的故事都化作今人入喉的烈酒。每一口酒都是赤水河故事的凝结,这个故事里有赤水河的秀丽山水,有赤水河的壮阔历史,更有赤水河人家的极致风味。▼

本文创作团队

撰文:清流

图片:龙世杰

设计:刘志鹏

地图:高俪倩

审校:巩择楷&石晓非&陈志浩

封面摄影师:杨建

【参考文献】

[1] 谭智勇. 千里赤水行[M]. 贵州人民出版社, 1994.

[2] 赵丽娟. 赤水河畔[M]. 中国电力出版社, 2006.

[3] 赵逵. 历史尘埃下的川盐古道[M]. 上海: 东方出版中心, 2016.

[4] 武国辉等. 贵州地质遗迹资源. 北京:冶金工业出版社, 2006.

[5] 贵州省仁怀县政协仁怀县文史资料编辑部. 仁怀县文史资料 第9辑[M].1992.

[6] 刘南勇.赤水河流域的四个“文化时代”[J].贵阳文史,2022(01):89-93.

[7] 裴恒涛,谢东莉.赤水河流域川盐入黔的历史变迁及其开发[J].西华大学学报(哲学社会科学版),2012,31(03):55-59.

[8] 马蓉.赤水河船工号子生存现状调查探究[J].北方音乐,2020(12):50-51.

[9] 李聪聪,熊康宁,苏孝良等.贵州茅台酒独特酿造环境的研究[J].中国酿造,2017,36(01):1-4.

[10] 季克良.茅台酒在中国白酒发展中的影响、地位及作用[J].酿酒科技,2003(04):29-31.

星球研究所

以地理的视角,专注于探索极致世界

···THE END···