音乐小白关于乐理部分的整理

音乐小白关于乐理部分的整理

参考资料

整理时间:2022.12.25

整理人:暮枫沐雨 (芝士榨汁鸡)

参考资料:

每个人都应该了解的音乐理论 - 知乎 (zhihu.com)

https://www.bilibili.com/video/BV1T7411M7Rr/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

https://zhuanlan.zhihu.com/p/27150865

目录页:

1.声音的本质

2.振动与泛音

3.音律

4.音名与唱名

5.频率与音程

6.和谐与音程

7.音阶与调式

8.五线谱(部分)

part1 声音的本质

声音包括两种含义:第一种是指声波;第二种是指在生理学上,声波作用于听觉器官所引起的一种主观感觉。振动在介质中传播的过程叫做波。振动是物体的来回运动,比如钟摆、音叉的叉臂、空气粒子等。但只有当这种振动从一个空气粒子传到另一个空气粒子时,才波叫做声音。因此,可以说声音的本质就是由一定的能量作用于可振动的物体所产生的经某种介质传播的机械振动。声音通过振动产生,并通过介质向外传播。在声音传播过程中,附近的粒子左右来回做简谐运动,产生出了正弦波。当我们增大电流时,正弦波的来回的幅度(振幅(Amplitude))也会增加,声音的大小(响度(volume))也会增强。而我们将粒子来回振荡一次的时间称为周期,如果通过改变电流变化的频率,振动的周期也会改变,这将改变相同时间内粒子的振动频率,从而改变了声音的高低(音高(Pitch)),人的耳朵能够听到20HZ~20000HZ的声音。而不同的物体的振动能够产生出不同的声音,我们耳朵的听感也会有差异,这个就是音色(Timbre),音色的本质是泛音(harmonic tone)的差异,它是由于乐器的发声腔体和发声装置的不同导致听感的差异。发声装置如一根弦发出的诸多小波中频率最低的那一条波称为基音(Fundamental tone),其他的波称为泛音。基音决定了乐器最后发出声音的频率,泛音决定了乐器的音色。

补充:

(超大波)中的各个乐器,是因为我们的大脑对这段声音做出了完美的分析处理,相当于在脑内还原出了这个声音叠加之前的样子。(自动傅里叶变换)

part2 振动与泛音

许多乐器都是依靠弦的振动发出声音的,比如钢琴,内部就固定有大量金属弦。控制弦的材料,张力,长度等要素就可以发出特定频率的声音,发出低频声音的弦长而粗,发出高频声音的弦短而细。固定长度弦的振动同向某个方向传播扩散出去的波不同,弦只在两个固定点之间振动。而这种振动形式一般被称为驻波(Standing wave),一般的波也叫行波,驻波可以看成两列运动方向相反的行波叠加的结果。

但是驻波这种振动形式比较复杂。同样长度的一根弦可以进行多种形式的驻波振动,特点是固定点之间只包含整数倍的波峰或波谷,相应的频率呈整数倍递增。而现实中固定弦的振动十分复杂,并不是简单的正弦波,而是所有这些可能振动形式叠加合成在一起的结果,其中以最低频率振动的频率叫做基频(Fundamental frequency),相应的音叫基音(Fundamental tone),而基频2,3,4…整数倍的频率在音乐中称为泛音(Overtone)。例如,假设弦振动的基频频率是110Hz,那么弦振动中还存在220Hz,330Hz…的频率,被称为第一泛音,第二泛音……这些整数倍频率的波,统称为泛音列(Harmonic series)。理论上泛音频率理论上可以无限递增,但是实际上随着频率升高,振动的能量会明显减小,最后就无法辨析出来了。

乐音:泛音列的混合

吉他发声原理就利用了泛音

吉他等使用弦发声的乐器,弦在振动时就是类似驻波的振动。通过手指按压不同点改变发声弦的长度,可以得到不同频率的音高。如下图,空弦的音高是该弦基频的频率,按住1/2处弹奏右侧,可以得到2倍频率(八度)。如果按住1/3处可以得到3/2倍频率(纯五度),按住1/4处可以得到4/3倍频率等等。这样可以通过按压弦的不同位置,得到所需的乐音。后面可以了解,这种方法可以确定每一个乐音。另外,吉他弹奏空弦时轻微触碰1/2处制音,会消掉基频的声音,听到2倍频率泛音的声音,这是一种演奏技法,叫自然泛音,也可以在其他泛音点位置使用,不过比较困难。

当我们弹奏钢琴上任一个频率的乐音时,实际的声音中包含了基频和大量的泛音频率,其中的频率分别是基频的1,2,3,4,5…倍,不同的频率有不同的振幅或音量。有一种数学方法可以显示复杂的乐音中频率是如何分布的,叫做傅里叶变换(Fourier transform)。矩形波可以由多种频率的简单正弦波叠加合成获得,频率越高的波能量越低,振幅越小。这里傅里叶变换的结果是分立的线段,高,度代表特定频率波的振幅大小,也代表复杂波中高低频率成分的合成比率。不同乐器演奏的音中不同频率的波的合成比率是不一样的,不同频率的合成比率会影响声音的音色,这种改变音色的方法叫加法合成。例如管风琴的大量风管的组合可以配比出不同的音色。

泛音与频谱图

把对波进行傅里叶变换后的结果用图形显示出来的图表叫做频谱图(Spectrogram),经常能见到。下图是钢琴演奏G5时的频谱,左侧标度是千赫兹(kHz),G5频率约784Hz,可以看到左下1.0kHz附近基频的能量线,以及整数倍频率的泛音的能量线。会发现除了最初的几个泛音比较强,频率更高的泛音能量变得很弱了。下图的横轴代表时间上的衰减,高频泛音衰减的非常快,而低频泛音可以持续较长时间。另外泛音还会产生自己的泛音,并引起共振一类的,导致泛音的能量关系更加复杂。实际乐器的发声还包含很多频率混杂的噪音,像图中泛音列外的能量就是背景噪音。

频谱图不止能用来分析声音,光谱也是一种频谱图,例如彩虹。特别的,原子光谱也是一条条的频率线,不同的元素拥有不同的频率构成,这是由电子轨道能量的量子化决定的。可以通过分析光谱得知物质中含有的元素,并且了解遥远恒星的组成成分。从波粒二象性出发,微观粒子如电子可以看成波的一种振动形式,假如这种振动形式与驻波类似,与基频对应的状态被称为基态,与泛音频率对应的状态称为激发态。光的频率决定了光子所拥有的能量。

泛音与物理、数学

当弦振动时能够产生一系列驻波,而驻波的波长:𝜆=2𝐿/𝑛,其中n为泛音列系数k+1,当n为1时表示基音波长产生一系列驻波的波速:v=√(𝑇/𝜌),其中的T表示弦张力,ρ表示弦密度由公式:𝑣=𝜆𝑓 我们可以计算得到:𝑓=𝑛/2𝐿 √(𝑇/𝜌)

因此我们可以得出结论:控制弦的材料,张力,长度等要素就可以发出特定频率的声音,发出低频声音的弦长而粗,发出高频声音的弦短而细。

泛音列推导

如图:其中第一行表示关于二元函数u(x,t)的偏微分方程,u函数代表质点x在t时刻的振动情况。C为波的传播速度。第二行表示弦两端质点固定不变,对于任意时刻都成立。(边值条件)第三行表示初值条件,就在开始的时候也就是t=0,波长什么样。我们为了方便解方程,要使f(x)和g(x)足够好,来证明其存在且唯一。我们采用分离变量法(傅里叶方法)。

泛音列总结

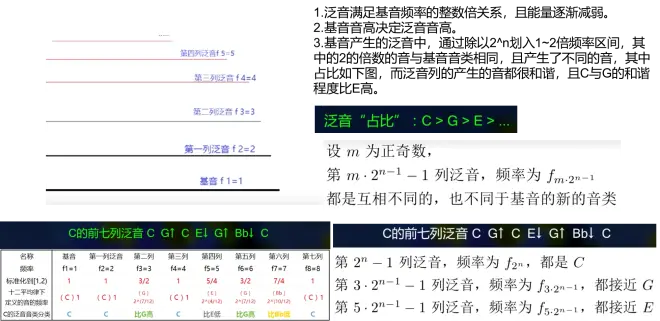

1.泛音满足基音频率的整数倍关系,且能量逐渐减弱。2.基音音高决定泛音音高。3.基音产生的泛音中,通过除以2^n划入1~2倍频率区间,其中的2的倍数的音与基音音类相同,且产生了不同的音,其中占比如下图,而泛音列的产生的音都很和谐,且C与G的和谐程度比E高。

泛音列应用

泛音列在纯律中的大三和弦对应的CEG更和谐。而关于音律,我们在后面的专题会逐步进行讲解。

part3 音律

音律是在长期的音乐实践发展中形成的,音律有多类,而人们熟知的主要音律有"纯律"、"五度相生律"和"十二平均律" 三种。其中"十二平均律"目前被世界各国广泛采用。

五度相生律

五度相生律是最古老的律法,早在公元前6世纪,古希腊哲学家、科学家毕达哥拉斯及其学派就提出了“五度相生律”,因此,五度相生律又被称为“毕达哥拉斯律”。

五度相生律就是利用泛音生成,其中只有两个频率比,八度为1:2,五度为2:3。八度主要用于把音移动到一组以内,五度主要用于推导各音的频率,推导方法则是根据五度循环圈进行。

五度相生律的优势在于所有纯五度的两个音听起来是非常“协和”的,因为任何两个五度音的频率比都是2/3,它仅次于八度的“协和”感,这是其他任何一个律法都无法做到的。但是在循环圈里转一圈以后并不能得到相同的两个音,而它们的频率比数字非常大!也就是说极度“不协和”。如升F和降G不是一个音,且频率比大的离谱。这一点如果想明白了,就能理解为什么音程要分增四度和减五度了,因为C到升F就是增四度,C到降G就是减五度,而这两个音程是不一样的。

五度相生律非常适合演奏(演唱)单声部的音乐,从发明这个律法开始一直到中世纪都被广泛采用,甚至现在的单声部音乐用五度相生律演奏都是很好的选择。但是随着音乐的发展,进入中世纪晚期、文艺复兴时期,复调音乐逐渐兴起、和声的应用越来越广泛,五度相生律就暴露出了缺点——由五度相生律的得到的三和弦中的三音非常不协和,比值达到了81/64,为了使和声效果更好,许多多声部音乐开始使用纯律。

纯律

纯律是一种由五度相生律改进而来的律制,它以大三和弦为基础,为了解决和声中和弦三音听起来不“协和”的问题。

纯律在中世纪晚期、文艺复兴时期、巴洛克早期开始逐渐应用于一些合奏、合唱领域,因为它能形成良好的大三和弦与小三和弦,和声理论也在这个时代飞速发展。

五度相生律和纯律还有一个共同的缺点,就是无法转调,当一首乐曲要转到其它调上演奏时,听起来居然和原调有很大差异,这也使得无法写作转调的乐曲。到了巴洛克晚期,以巴赫为首的作曲家开始探索用更好的律法作曲。巴赫使用的平均律事实上应该翻译为好律(英文:well tempered),和数学上的十二平均律(equally tempered)都还有区别。

十二平均律

十二平均律通过把每一个音都调制得有一些“走音”而消除了各音之间差距,来解决转调和一些五度相生律和纯律使用麻烦的问题。

十二平均律最早是在16世纪(1581年左右)我国明朝的朱载堉就计算出了十二平均律,称为新法密率,但没有中国的音乐家使用它。十二平均律的计算方法很简单,将八度内的音平均分为十二份,以某音为基础,只需要不断乘以2的根号12次方即可得到下一个音的频率,如下表:

在十二平均律中,根据标准音定义为a1=440Hz(第一国际高度),计算c1(中央C)的频率,精确到小数点后两位:

十二平均律相当于在1.5倍关系和2倍关系间做了一个折中,由于简单平均和对称,非常适合钢琴这种音域宽广并且随意转调的乐器,转调即可以从任意高度的音开始演奏旋律。这也相当于在驻波振动的泛音列和人耳对频率的认知之间做了一个折中,确实是很神奇的事情。

从百分比差异的表格看出,差异是非常小的。从此开始,以十二音为基础的音乐开始普及,经历了巴洛克时期、古典时期、浪漫时期、印象时期、现代时期,古典音乐蓬勃发展,这些时代的作曲家给我们留下了宝贵的音乐财富,换句话说,没有十二平均律,就没有今天我们听到的这么多音乐。

十二平均律算得上是音乐与数学中的一个巧合,世界上还有很多其他的律法,比如我国汉代划分为60个部分、宋朝划分18部分、印度划分22部分、阿拉伯划分24部分等等,这些律法始终都只在小范围内传播,也是因为在数学上受到了限制。

part4 音名与唱名

标准的钢琴键盘是88个音,基本这就是音乐中所用到的所有频率的音了,左边的音频率低,右边的音频率高,频率范围大致是27.5Hz~4186Hz,可以对比人耳的听觉范围。我们注意到,钢琴键盘由白键和黑键构成,并且从左到右由相似片段进行重复的拼合。分析每个片段可以发现包括白键7个黑键5个一共12个音,但并不是分别相间而是有特别的组合样式。

为了便于使用我们把这12个音用符号来指代,称之为“音名”。音名用大写英文字母表示,每个片段的7个白键从左到右依次是C,D,E,F,G,A,B。5个黑键也有相应的表示法,注意钢琴键盘的上侧边缘,可以看到黑白键实际上是均匀排列的,相邻两个音叫做半音,中间隔一个音的两个音叫做全音。我们用#代表升高半音,b代表降低半音,黑键的音名就可以根据白键音名来表示。5个黑键分别是C#/Db,D#/Eb,F#/Gb,G#/Ab,A#/Bb。每个黑键都有两种表示方法,使用哪一种取决于调式或记谱的具体情况。我们需要符号能表示钢琴上88个键,所以钢琴键盘上每个重复片段都有一个组名,用数字表示,就是在对应的音名后加数字代表键盘上的区域。最中间的称为中音区,音名范围C4~B4。最左端是A0与B0,最右端是C8。其中C4叫做中央C,而A4是标准音,频率为440Hz。

我们为了区分不同八度的单音,用大小写以及角标来进行进一步区分。钢琴上的88个键就都有它们自己的音名了,从A2∼c5。 这88个键分成一个个的八度:A2∼B2 在大字二组内; C1∼B1在 大字一组内;C∼B 在大字组内; c∼b 在小字组内。 c1∼b1在小字一组内。 一直到小字五组。

其中a1这个音,是标定频率音,标定频率为440Hz。其中c1,这个音,由于在钢琴中位置的特殊性,称为“中央C”。不知道为什么正常唱歌的曲谱C4和编曲软件C5中的中央C定义不同。

钢琴对于五线谱上的音是绝对的,音符所在的位置就在钢琴上的音的那个键,如果你要转调需要重新搞份谱子,而对应的调式只要看前面的调号标记在那个音需要升降就可以了。简谱就是另外回事了。简谱用的数字谱是从1到7,在数字的头顶上加几个点代表高几个八度,在数字的脚下加几个点则表示低几个八度。但要注意的是,简谱上的1虽然唱do,但并不一定是指弹奏钢琴的C键。这是要看简谱中是如何“定调”的,也就是我们通常说的“key”,在简谱中往往记为1=C,1=D这样的形式。其中1=C就表示简谱是C调的,我们把钢琴上的C唱成do,看到1就弹钢琴的C。而1=D则表示简谱是D调的,我们把钢琴上的D唱成do,看到1就弹钢琴的D。这里非C调的简谱涉及到“移调”,也就是通常说的”升key和降key“。而转调也需要找到对应的音,根据大调的”全全半全全全半“进行弹奏。

唱名比较简单,在演唱旋律时为方便唱谱而采用的名称称唱名。一般采用do,re,mi,fa,sol,la,si表示。

part5 频率与音程

在前面的学习中我们知道对于频率比为2的音它们的音名相同。而根据十二平均律,十二个音(算上黑键)之间的频率比都相同,为(√2)^(1/12),我们把相邻两个音之间的最小距离称为半音,两个半音构成一个全音。而我们把两个音之间的距离称为音程,单位是度。如C4、C5两者是纯八度关系。我们将比例为3/2的频率比关系称为纯五度。

为什么钢琴键盘中八度音会以二倍规律变化呢,这是因为人耳对频率的感知有一个特性,就是二倍的频率变化人耳听起来是均匀的,或者说人耳对频率的感知并不是均匀的或线性的。物理量大小和人的感受大小呈对数关系,这叫对数定律,包括前面人耳对响度的感知也是类似的,这可能关系到听觉背后复杂的原理,而音乐就是根据人耳的审美创造的。

现在我们有两种数字关系,一种是泛音列1,2,3,4,5…,一种是八度变化1,2,4,8,16…,音乐就是这两种数字序列结构冲突的结果。下图中可以看到钢琴键盘上随着频率升高,泛音列越来越密集,意味着随着频率升高键盘上相邻音之间的频率差越来越大了,尽管我们听起来是均匀的,这种比例相当于基于2的对数标尺。

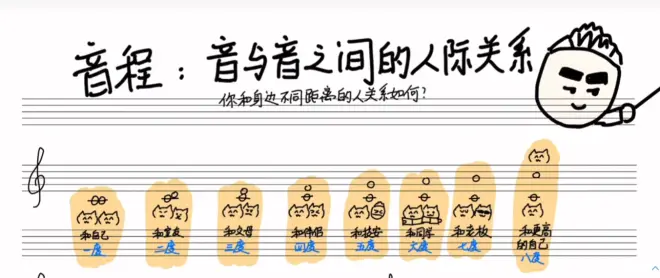

前面提到频率关系时用到了一些音程,下面对常用的音程做一个总结。音程其实很容易理解,就是钢琴键盘上两个音之间的距离,而且很明显有12种情况,不过还要加上同音音程。音程的划分与两个音之间的半音数有关,如图所示。下图中P代表perfect即纯,M代表major即大,m代表minor即小。增音程和减音程是辅助使用的,平时见得不多,d代表dim即减,A代表aug即增,这些缩写符号在讲解和弦时会用到。大二度就是全音(whole tone),小二度就是半音(semitone)。这里的音程知道概念就可以了,不用立刻记住,因为一般判断音程是基于和弦的结构关系来的,到后面再说,有了和弦的概念后这些音程也更容易对号入座。

part6 和谐与音程

和谐的本质是两个音频率之比的分数分子分母的数字尽量小。

(此处参考技安的视频)

一度就是音自己和自己关系,因为频率完全相同,是极完全协和音程;

二度是和邻居或者是室友的关系,时常有矛盾,是不协和音程;

三度就是和父母之间的关系,偶尔关系好,但也时常冲突,所以是不完全协和音程;

四度是与伴侣的关系,一般很亲密,但不如和自己亲密,因此是完全协和音程;

五度可以看成是四度的转位,也是完全协和音程;但纯五度频率比为2:3,纯四度频率比为3:4,所以听起来纯五度更为“协和”;

六度可以看成是三度的转位,相当于和同学的关系,是不完全协和音程;

七度像是和老板之间的关系,关系如二度一样不协和音程;

八度相当于和更高的自己的关系,是极完全和谐的音程关系。

和谐性是音乐中的重要主题。音乐中的每个音之间的关系都可以用和谐性来衡量,直接说和谐性可能难以理解,具体到频率上,就是不同频率的波在时间维度上相互干涉的结果,从前面可知,每个乐音都包含大量泛音列,那么多个乐音同时发声,泛音列的频率就会复杂的交织在一起,而频率相近的波会发生干涉,频率相同的波会得到叠加,这叫做泛音列冲突,就是音乐和谐性的本质。准确翻译应该是协和和不协和,不过感觉没必要区分。

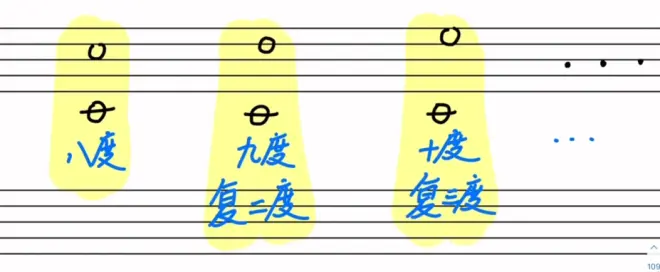

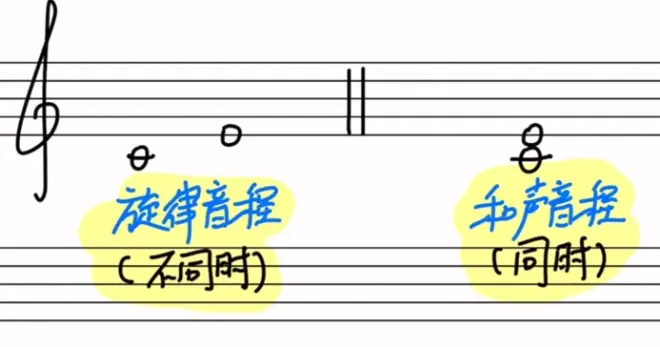

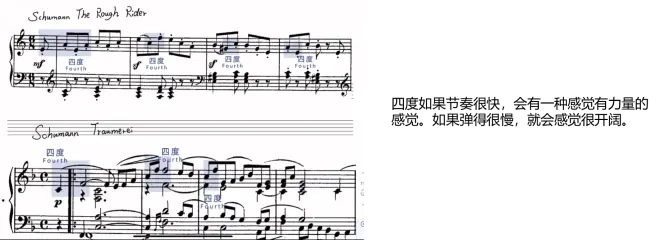

八度以上的音程关系也满足八度内的音程关系,音程关系很重要,直接影响了旋律的感觉和和弦的色彩。另外音程可以分成旋律音程和和声音程,我们之间的关系是以和声音程判断是否和谐,下面来分析旋律音程带来的感觉。

part7 音阶与调式

我们知道乐音有12个音,但我们平时使用的音往往只有7个,这些音是从12个音中进一步挑选出来的具有特殊逻辑结构的7个音。这样连续的音组叫做音阶(Musical scale),除了七声音阶之外还有五声音阶,或者其他特别的音阶。这七个音的挑选也是根据和谐性而来的,例如看看前面的五度圈,没有升降号纯字母的是不是连续的7个音?所以七个音其实也是从五度循环来的,这七个音之间比十二个音有更好的和谐性,同样五声音阶是七个音的进一步缩减,和谐性进一步提升但多样性相比七声音阶少一些。也就是说五声音阶相比七声音阶少了丰富性却多了和谐性,七声音阶相比五声音阶少了和谐性却多了丰富性,平时用的最多的七声音阶是大小调体系下的,或者称之为大调音阶和小调音阶。调式(Musical mode)可以认为是建立在特定音上的音阶序列,也是音乐大家族中的“原生家庭”。

回到钢琴键盘上,可以看到白键有7个,这就构成最基本的七声音阶,七个音分别是C,D,E,F,G,A,B。这样连续的七个音既是大调音阶也是小调音阶。每个调都有一个核心音,叫主音,白键组成的大调音阶主音是C,一般称为C大调自然音阶(C natural major scale),白键组成的小调音阶主音是A,一般称为a小调自然音阶(a natural minor scale)。我们注意这七个音之间的音程关系,会发现C与B之间是半音即相邻,E与F之间也是半音,其他相邻的音之间都包含一个黑键或音程是全音。音阶用音名写出来是这样的: 如C自然大调:C全D全E半F全G全A全B半C 而a自然小调:A全B半C全D全E半F全G全A(见图)

所以大调音阶是类似前者的音程组合,小调音阶是类似后者的音程组合。大小调的主音可以是十二个乐音中的任一个,即以上音程关系在钢琴键盘上可以左右平移,这样构成了十二个大小调,这就是大小调体系。

c自然小调:C全D半Eb全F全G半Ab全Bb全C

可以看到用到了三个黑键,或者说相对于白键音有三个降号b。知道了音程规律之后我们可以把十二个大小调的音阶全都写出来,不过由于大小调共用一组音阶,所以下面只列出大调音阶,只有音名,第一个音是大调主音,第六个音是关系小调主音。图可以自己在键盘上画一下。注意一个黑键有升降两种表示法,并且会有类似Cb=B这种出现。

可以看到左侧图的顺序不是按字母顺序依次排列,还是按照五度循环来的,这也是五度圈的应用。并且随着五度循环的进行,使用的黑键越来越多,之后又会开始减少,最后回到只有白键的C大调。相应的升降号数量也先变多后变少形成循环。这种现象也很容易理解,因为所有的音都是五度循环确定的,音阶中的音移动也只是改变了在五度循环中的位置,使用的音还是那12个音。上图七个音相应位置竖着看都是一个五度圈,音阶的移动也会最终回到原位。

关于古典调式

在时间的淘汰下,发现其中的两个伊奥尼亚合利底亚比较好听,于是选出了其中两条构成了现在的大小调体系。

总结

音阶就是内部之间有一定指定关系的连续一组音,十二个乐音每个相差半音也叫半音阶(Chromatic scale),常见的音阶有五音的、有七音的也有其他数量的,不同的文化圈可能使用不同的音阶体系,例如中国音乐传统常用五声音阶。我们最常用的是西方音乐的七音的音阶,直观表示就是钢琴键盘上的七个白键。

调式是特定音高的一组音阶,每个调都有一个主音,一般从这个音开始数音阶。同样调式也有很多种,最常用的是西方的大小调体系。这是基于古希腊的七声调式,如键盘上的白键,是基于自然音阶(Diatonic scale)的。在白键上从任意音(例如C)开始依次数七个音就是一个调式,第一个音是主音,一共有七个调式,各有各的名字,也叫教会调式(church modes)。不过随着音乐的发展,常用的只有基于第一个音(C)和第六个音(A)的调式,前者叫大调调式(major mode)或自然大调,后者叫小调调式(minor mode)或自然小调。这些调式的区别在于半音和全音的位置的不同。调式的主音可以是十二个乐音中的任何一个音,所以有了十二个大小调,注意其中的相对关系和绝对关系。

调式中的7个音可以用音级(scale degree)来标注,I代表主音或一级音,依次I,II,III,IV,V,VI,VII,I。关于这个几级音等到和弦的时候用到再细说,这里先提下名字,调式中的一级音I一般叫主音(Tonic),而五级音V叫属音(Dominant),四级音IV在主音左侧五度叫下属音(Subdominant),而主音左侧的半音VII叫导音(Leading tone),如C左边的B。主音有什么作用呢,一般特定调式的音乐都是从该调的主音开始,主音结束,按后面的说法可以说从主和弦开始主和弦结束,按前面的说法可以说从主音的泛音列开始主音的泛音列结束,当然例外也是很多的。

大小调的主要区别在于三级音和主音间的音程是大三度还是小三度,例如C大调的三级音是E,c小调的三级音是Eb,由于小三度包含更多的冲突所以小调会给人一种忧郁感。除了自然音阶和自然大小调之外,使用上还有旋律大小调,和声大小调的区别,这里只放下定义。和声大调是自然大调的VI级降半音,旋律大调是自然大调的VI,VII级降半音;和声小调(harmonic minor scale)是自然小调的VII级升半音,旋律小调(melodic minor scale)是自然小调的VI,VII升半音。和声小调比较常用,不如说大多数小调音乐都是用的和声小调,这主要是为了使用其中导音向主音的解决,可以在后面对和弦的介绍中得到一些解释。 和声小调是为了解决七级音没有力度,希望像大调一样有半音的倾向性,人工把七级音升高,构成和声小调,而旋律小调是为了F和#G的增二度,感觉不太好听,于是上行升高F,下行还原。

五声音阶

part8 五线谱

时值:

谱表左上角的四分音符=120代表每分钟包含120个四分音符,这样一个四分音符持续时间就是0.5秒,四四拍中一个小节有4个四分音符持续时间就是2秒,其他音符的时长也可以算出来。注意谱表开头的大写C,这个是节拍记号指4/4拍,节拍一般用分数表示如3/4,6/8,2/4等。分母是参考的音符,分子是小节内的参考音符数量,如4/4表示以四分音符为一拍,每小节四拍,这是最常用的,才符合前面的时间计算。假如2/4的话说明一个小节只有两个四分音符,小节持续时间就是1秒了,其他也可以算一算不过不常见到。对于4/4情况,可以用第1,2,3,4拍来指代小节内的不同位置,相应的力度是强弱次强弱,力度的变化形式可以塑造小节的特有节奏感。古典乐谱中一般用意大利文速度记号表示大致速度,可以参考相关书籍。

调号:

(还原号永远是当前位置的白键音,重升重降永远是当前位置的上一个白键音和下一个白键音,不受其他升降号影响。)

接下来我们看一下五线谱中的调号(Key signature)。已经知道,五线谱表能直接表示的是钢琴上白键所代表的音,要表示黑键就需要在音符前面加上升号(♯ sharp)或降号(♭ flat)。如果选中一个调,每遇到黑键音就标一次升降号,那明显很麻烦,而且有的调需要五六个升降号,看起来就更麻烦了。所以,五线谱在书写特定调的音符的时候,只在每行谱表最前面标一次升降号,这就是调号。这样书写特定调内的音符就非常简便了,如果偶尔遇到调外音,再专门标注升降号或还原号(♮ natural)。注意五线谱中临时的变音记号只在当前小节有效,而调号是整行一直有效的。

不同的调号可以标在一张五线谱表上,除这种样式外另一种常见的样式是先用还原号把前面调号的变化音还原,再标新的调号。在同一首音乐中,经常会用到多个调号,相应的技术叫转调,五线谱中用新的调号标示,转调时氛围会明显变化。还有一种手段叫移调,就是把现有调的音移动到新的调并保持相对关系不变,上图中的相应调就相当于把音阶移调了,可以看到虽然调号不同,但在五线谱上只是单纯位置移动,这也是五线谱表示法简洁的地方。事实上看五线谱既可以用绝对的方法看也可以用相对的方法看,看到五线谱可以先找当前调的主音位置,也可以对应键盘的绝对位置。

音程:

下图是音程在五线谱上的表示。可以看到同样的音程在五线谱上的间距是相等的,而且模式很容易识别。不过仅看音符间距是看不出大三小三大二小二的,要结合具体的调式来判断。

(未完待续......)

整理不易,支持一下吧