美光/镁光9400 12.8T es 企业级固态硬盘 评测

一、前言

最近觉得电脑的SSD容量不太够了,本来想搞块大普微的r5100/j5100 3.84T来玩玩的。但海鲜市场上的价格都不美好。正当我以为这次的升级计划就要落空之时,我又手贱的搜了一下镁光最近新发布的新企业级固态——镁光9400的时候,发现海鲜市场上居然有这块盘卖,虽然是es(engineering simple)的工程测试样品盘,但感觉还是挺香的(卖家还承诺有1年薛定谔的店保),于是我斥资4位数巨款,把它买了下来。看看这个测试盘能有正式版9400的多少功力。

二、外观&用料

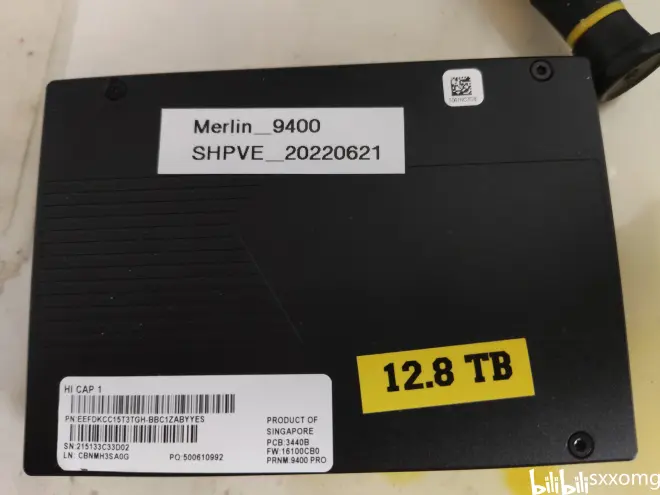

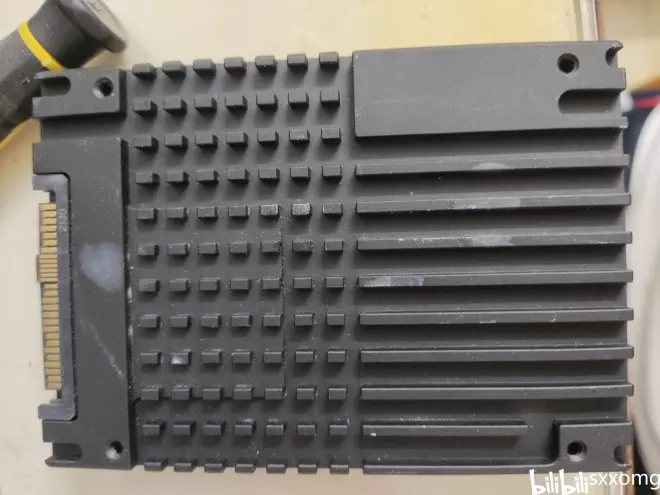

因为是早期的es测试盘,因此硬盘的标签与常规零售的标签并不一样,并没有大大的Micron的logo,只有简单的型号,pn,固件,产地等信息。标签上是9400PRO,但看样子是开op开到了9400max的容量,也不知道还能不能调回来。壳子还是熟悉的老面孔,在pblaze的U.2企业盘和其马甲镁光9300系列中都可以见到这个壳子的身影。盘体接口和底部有开孔,更加契合服务器风道,也似乎预示着这盘的发热量不小。

1.主板整体

从拆解可见,9400采用了双层主板的设计。用软排线连接。最外层发热元件都有散热凝胶覆盖,中间嘛。。。靠服务器风道(确信)

2、颗粒

从拆解中可以看到颗粒FBGA编号为NC012,与其他正式的NW,NY开头并不一样,去镁光官网查询该编号可以获得具体型号为MT29FB8T08EALAAM5-QK:E,跟普通的型号也不太一样,我根据镁光nand的命名规则只能推断是一颗单颗1T的TLC 颗粒,但具体是否为176层我就不得而知了。知道的大佬可以评论一下。

一共使用了16颗该颗粒,合计16TB大小,开卡成12.8T,冗余3.2T,是标准的3DWPD盘的冗余设计。

3、缓存

缓存颗粒FBGA编号为D8CJV,为单颗2GB的DDR4 3200MHZ颗粒,一共配备了9 颗,合计18GB大小,与闪存比例为1:1.125,对比常见的1:1.25略有缩水。

4、电容

可以看到电路板上有一颗大电容。为尼吉康(nichicon)生产的35V1800μF铝电解电容,耐温125℃。看起来应该是UBT系列,不过官网没找到这个规格?

5、主控

采用了Microchip的NVMe3016 16通道主控,裸die设计,通过散热凝胶直接与盘壳接触。镁光没有在9000系上继续采用自家自研的主控,只在低端一点的7000系上使用了,看来镁光自研的主控还是相对差一点啊。

6、电源管理芯片

采用了来自IDT(好像被瑞萨收购了?)的P8330电源管理芯片。

三、测试平台

CPU:AMD Ryzen9 5900X OC:4.6Ghz

主板:爱国嘉Arous X570 Master (rev1.0)Bios版本:F36f

内存:英睿达 DDR4 3200Mhz(X.M.P)32G

系统盘:铠侠XG7 2048G(Windows)/DERA D5447 3.2T(Ubuntu)

操作系统:WIN10 21H2/Ubuntu 21.04

测试时室温介于23~26℃

硬盘使用PCIE转U.2转接卡,插在第二个PCIE槽上,为直连CPU的PCIE。添加额外的风扇辅助散热。没试过用U.3only的转接卡,暂不清楚两者有何区别。也试过使用M.2转U.2转接线插在CPU直出的m.2槽里,但会让硬盘进入假死甚至掉盘的状态,不清楚是供电不足还是线材不行。

四、理论性能

从镁光官方给出的规格表可知。本次测试为12.8T的9400MAX版本

规格表(https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/product-flyer/9400_nvme_ssd_product_brief.pdf)

五、实际测试

1、Crystal Disk Info(CDI)

上机顺利认盘,容量12.8T,型号与标签的不太一样,是9400MAX 12.8T对应的型号,固件为16100G50,与正式版不同。到手时无写入读取量,健康度100%,无0E,03为100。但无法确认是否被官方或者测试厂商清零了。

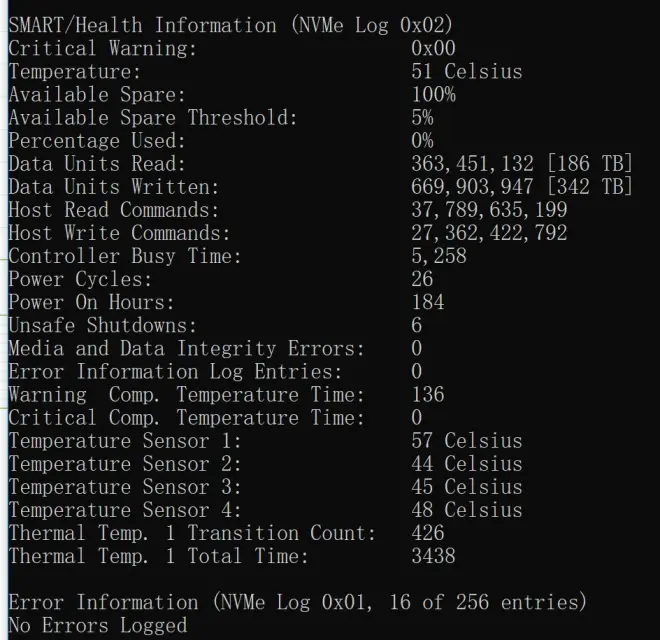

2、Smartctl

可以看到比CDI更多的信息(到手时忘记截图了,测试时才想起来,所以有写入了),该盘设有5档功耗,最低12W,最高25W,有4个温度传感器,警告温度墙在77℃,严重过热警告温度墙为85℃。

3、Crystal Disk Mark(CDM)

在空盘1G下,Q8T1顺序读取速度达到了官方标称的数值,达到了7.1G/s,但Q8T1顺序写入只有5.5G/s,且多次重复均是如此,我个人推测可能是测试版固件的原因,不过我也搞不到正式版的固件更新就是了。有大佬知道为啥的也可以评论一下。

单线程Q1T1的顺序读取速度只有2.4G/s左右,顺序写入只有2G/s左右,可见该盘的轻载性能一般,固件应该是偏向重载优化了。

4K Q1T1读取有56M/s,在企业盘里属于不错的水平了,但似乎不及大普微的r5100。写入有272M/s,也还行。

4K Q32T16随机读取有4.8G/s,换算成IOPS大概是1200kIOPS左右,未能达到标称的1600kIOPS,在加深队列深度和线程数至Q256T32后,读取可以接近1600kIOPS,写入短时也去到了934kIOPS,7读3写短时也去到1117kIOPS,重载下很强。

16G下性能没有下降

4、Attobench

可以看到块大小要到2M以上才能跑满速度。

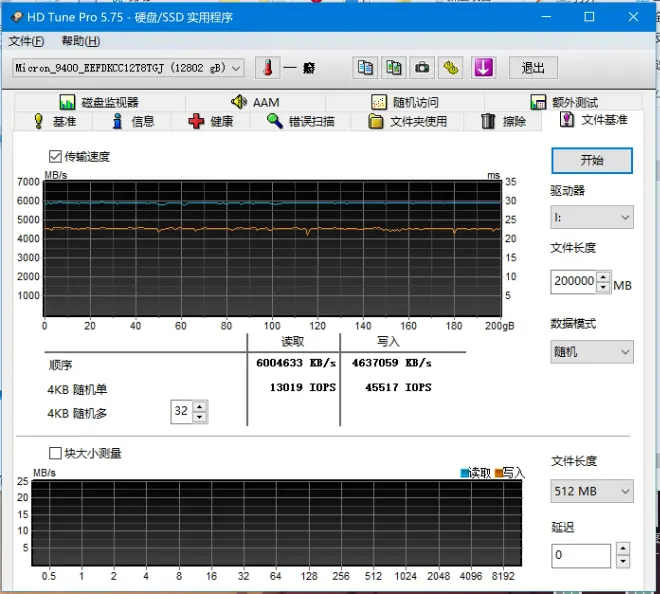

5、HDTune

在文件基准写入读取200G,可以看见读取曲线非常平滑,写入曲线略有波动,但整体速度无下降。不过企业盘也不会有Slc cache这玩意,除非过热降速,不然都是一条线的。

6、TXbench

基本同CDM。

7、ASSSD

跑分去到了近9000分,也还行了。

10G下跑分稍有下降,但可能是误差。这软件还是太老了,跑了四五次,总CV值大的没法看,有几个版本4k64测出来甚至只有几百M/s。。。娱乐一下好了。

8、PCMark8

这个盘跑一次PCMark8用时贼久,前置准备要整整5小时。。。我当初还以为软件傻掉了。。。

最后得分625M/s,不算高,也与上面的测试轻载性能相对较弱相符。

9、PCMark10

完整系统盘基准测试成绩挺一般的,这盘的轻载优化是真的相对较差。

盘一致性测试我也是第一次测,也不清楚这个成绩是高还是低。

10、实际复制文件测试

10.1盘内复制

使用HDTune生成一个200G的混合数据大文件,使用Windows自带的资源管理器进行盘内复制,可以看见速度在1.63G/s左右。

FastCopy也试了下,同盘模式速度能去到1.5G/s左右,不同盘模式能去到2.0G/s

10.2盘外单任务复制到测试盘

使用Windows自带的资源管理器从F盘(DERA D5447)复制文件到测试盘,速度在1.7G/s左右。

使用FastCopy测试的话,速度略有上升,在2.0G/s左右。这个成绩不能算好。

10.3盘外多任务复制到测试盘

双文件同时复制到测试盘(F盘为DERA D5447;E、D盘均为铠侠XG7),使用资源管理器,速度可以去到3.0G/s,增加到4个任务同时进行的话,总速度在3.1~3.6G/s左右,再增加任务数也不会有提升了。

使用FastCopy测试的话,双任务总速度可以上升到3.3G/s。三任务可以去到4.8G/s,不过再增加到4任务、5任务也就提升到5.0G/s左右而已了。总的来说相较于Windows自带的资源管理器,还是有较大提升的。

10.4 零碎文件读取

把一堆零散文件(平均不足150k)从9400复制至DERA D5447,Windows自带的资源管理器在小文件下,SSD的读取速度大幅弱于写入速度,此时瓶颈基本在读取盘而不是写入盘,因此测试该数据能有效反应在绝大多数人使用习惯时小文件的实际读取能力,FastCopy下因为写入盘之间有性能差异(写入盘为XG7时只有几十M/s,但写入盘为D5447时能有100M/s,但这就是9400的读取极限了吗?我不知道。),无法有效测试出9400的性能。

随机小文件写入不测试的理由跟上面FC测试读取差不多,我没有性能足够碾压的盘(比如p5800x什么的)作为源盘,若9400为写入盘时,无论使用资源管理器还是FastCopy时,瓶颈全部都在源盘,硬要测试,那测试的反而是源盘了。

11、IOMeter

11.1 4K Q1T1 随机读取 9000s

在Windows+NTFS文件系统下,平均13.3kIOPS,跟CDM测出来的结果相近,延迟平均75μs,未能达到标称的69μs。长时一致性很好,离散度很低,基本没有什么波动,甚至可以说是就是一条直线。

在Ubuntu21.04中,使用fio测试试了下,也未能达到69μs的延迟,可能是我平台老了吧,CPU不如新的给力了,不知道换成最新的13代或者7000系能不能达成了。不过我看官方文档好像也没给出测试的平台。

11.2 4K Q1T1 随机写入9000s

在Windows+NTFS文件系统下,平均58.1kIOPS,跟CDM测出来的结果相近,延迟平均17.04μs,未能达到标称的10μs。该测试镁光9400可以进入稳态,一致性很好,离散度很低,基本没有什么波动,甚至可以说是就是一条直线。

4K Q1T1 随机写入(win)

在Ubuntu21.04中,使用fio再次进行相同测试,测得平均105.5kIOPS,相较Windows用iometer测试,成绩高出近一倍,平均延迟也去到了9.09μs,达到并超过标称数值。但相比Windows,有稍许波动,QoS稍差,但也能进入稳态。

4K Q1T1 随机写入(Ubuntu)

11.3 4K Q32T16 随机读取 9000s

在Windows+NTFS文件系统下,平均1279kIOPS,跟CDM测出来的结果相近,延迟平均0.40ms,未能达到标称的1600kIOPS。一致性很好,离散度较低。不过测这项目的时候,5900x居然满载了。。。

4K Q32T16 随机读取(win)

在Ubuntu21.04中,使用fio再次进行相同测试,测得平均1719kIOPS,延迟平均0.30ms,达到,并超过官方的标称。一致性及其出色,可以说就是直线一条了。相较于Windows的CPU满载,测试时CPU负载不到一半,所以Windows为啥能占用这么高呢,搞不懂。

4K Q16T32 随机读取(Ubuntu)

11.4 4K Q32T16 随机写入 9000s

在Windows+NTFS文件系统下,平均707kIOPS,峰值895kIOPS,很优秀。跟CDM测出来的结果相近,延迟平均0.74ms,该测试中,硬盘在5000s后进入稳态,并在进入稳态后,依旧能达到并超过标称的600kIOPS。不过波动比之前测试的项目都稍大一些。

因为在Windows下超过标称,因此在Ubuntu中并未再次测试。

4K Q32T16 随机写入(win)

该测试功耗最高,按照白皮书的宣传,可以去到24w,因此第一次散热稍差(usb小风扇开一档)时,硬盘达到了超温警告(跑测试时上课去了,事后查看smart时发现的),硬盘触发了降速,离散图跑的非常的离谱。。。

11.5 4K Q32T16 随机七读三写 9000s

在Windows+NTFS文件系统下,总混合平均965kIOPS,读取平均676kIOPS,写入平均290kIOPS。跟CDM测出来的结果相近,总延迟平均0.53ms,读取平均延迟0.58ms,写入平均延迟0.42ms。该测试中,硬盘可以进入稳态,并能达到并超过标称的940kIOPS。重载下成绩非常优秀。

因为在Windows下超过标称,因此在Ubuntu中并未再次测试。

4K Q32T16 随机七读三写(win)

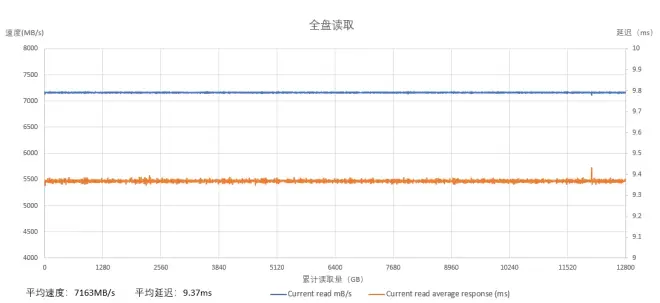

12.全盘读取和写入

使用TXbench对硬盘进行一次预填充后进行全盘读取和写入。两者速度全程均保持一致,没有掉速。显示该盘并没有使用SLC Cache技术。平均读取速度:7163MB/s,超过标称的7000MB/s;平均写入5558MB/s,不及标称的7000MB/s。

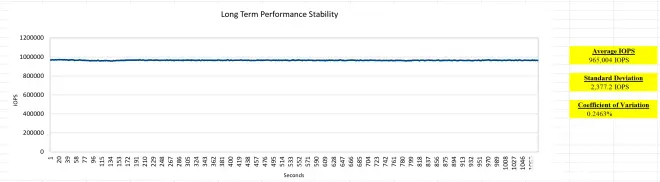

13.ezFIO

ezFIO是NVM Express推荐的企业级SSD综合测试的一个脚本,9400的表现优异,长时间混合读写平均在965kIOPS傲世群雄的速度下,变异系数(CV)更是只有0.25%。测试结果也基本符合标称数据。不过我测试的时候因为失误导致没用最新的脚本,因此缺失最新脚本中QoS的图。

稳态顺序读取(B512~B131072)

稳态随机写入(Q256,B512~B131072)

稳态随机写入(Q1,B512~B131072)

六、温度&功耗

1、温度

直接说结论:请加风扇!请加风扇!请加风扇!风向沿着底部开口的方向吹最好,不然有可能会因高温导致盘寿命下降甚至掉盘。企业盘的MTBF都是在特定温度,特定负载下测试出来的,超过典型负载和测试温度,都会导致MTBF的下降,也就是可靠性的下降。

该盘发热量极大,在24度室温,底部4cm风扇满速(4000rpm)散热下待机依旧能达到近60℃,2000r时则甚至去到了65度。比我用过的DERA D5447热十度以上。在4cm风扇满速+USB小风扇1档的情况下,再跑4K Q32T16随机写入时温度依旧超过了警告温度墙(跑测试时上课去了,超温时的温度图没有,是事后查看smart时发现的),并引发了一些降速,写入散点图变得非常飘逸。后面重测时把USB小风扇调到2档,才终于堪堪压制住了这个大火炉,但最高依旧去到了75度。

2、功耗

标称最大25w,结合该盘发热量来看,功耗应该不低。如果是那种一个转接卡能插两盘甚至四盘那种,建议要注意一下供电。

七、寿命

作为一块3DWPD的盘,该盘理论上在质保期内允许写入5×365×3×12.8=70080t,即70pb,而且根据规格书,这还只是4k随机写入的量,顺序写入甚至可以去到143pb,单纯按照寿命来算,个人用传家真的没啥问题。(顺带一提,这也是为什么测试固态寿命,有的人测出来很长寿,有的人测出来比较短命的原因之一。随机写入造成的写入放大基本是顺序写入的好几倍,而且对主控的压力也更大,功耗也更大。具体也可以看下pblaze的文章(https://www.memblaze.com/innovate/technical-articles/170.html,里面介绍的挺好的。)

至测试结束时,共写入342t(26.8PE),读取186t,健康度100%,未有下降。

八、结论

虽然这盘性能其实挺不错的,但其实并不太推荐购买。原因如下:

1、因为该盘为es盘,并不是正式版本,固件,用料都是早期的测试版本,也不清楚有没有什么bug,而且无法获取官方的固件更新来及时修复bug。

2、该盘温度极高,并不适合家用。长期高温,会导致硬盘的寿命下降,电子元器件加速老化。如果想要长久使用,还是要加风扇辅助散热才行,而且这个风扇看上去还不能太弱。但那样会引出一个新的问题:噪音。

3、该盘从性能上看,尽管性能上很是强悍,跟一众PCIE 4.0 TLC企业盘比,能赢他的真的不多,但其与正式版的性能尚有一定的差距,最明显的差距表现在顺序写入上。而且该盘虽然随机性能较强悍,但基本是针对的是企业重载使用场景,并未针对家用轻度负载环境进行优化,轻载环境使用不见得比其他针对轻载优化的企业盘强,换句话说,他强悍的地方,你用不上;他相对弱鸡的场景,就是你日常使用的场景,可谓是扬短避长了,杀鸡用牛刀了。

4、该盘无官方保修,也无官方技术支持,只有闲鱼卖家薛定谔的一年店保,坏了,大概率就真的坏了,修你也没法修。损失只能自己担着,就算拆颗粒回血,但这种非常规颗粒,也不见得好卖。

5、现在闲鱼也见不到了吧。。。要么见到的都是加价以后的了。

最后,如果你能克服以上缺点,这盘还是挺好的,性能还是我见过的企业级TLC盘里数一数二的。

对了,这盘在Linux下都可以用nvmecli的扩展指令中的menblaze扩展指令,但自家Micron的扩展指令大部分却不支持。这说明了什么呢(手动滑稽)

以上,就是本次测评的全部内容了,如有疏漏,错误之处,还请大家多多包涵。欢迎大家在评论区里评论,也欢迎提出自己的见解或者问题,我看到会尽力回答。