从川美到清美,第一名拿下科普产品设计,手绘137如何做到?

黄雅琳

录取院校|清华大学

录取专业|科普产品设计

本科院校|四川美术学院

本科专业|产品设计

初试 |395分

英语 |72分

政治 |74分

专业一|112分

专业二|137分

在不那么熟悉我的人眼中,考研选择清美,仿佛是高考意难平的延续,不过于我而言,其中含义已经不尽相同了。

我的本科院校采用的是大一大二统一上课大三大四分工作室教学,而我选择了交通工具设计的方向,相比其他的产品类别工作室,这确实是个对我而言挑战性更强的选择,无论是汽车基础手绘还是设计流程,思维方式,模型制作等各方面,都更具有这个方向的“独占性”——在这些“麻烦”里我也学习了更多本没有机会接触的知识和领域。交通工具设计的学习带给我很多新的东西,特别是项目制的学习中一轮一轮逐渐走向全流程,我得以慢慢构建起自己的制作逻辑,一点点将虚浮于脑中的构思落在所承载的设计上来。

我并不是那么“专一”的人哈哈哈,大二一边在准备分工作室练习手绘,一边泡在学长的木工坊,跟着做产品也老想着怎么拿木头做点好玩家伙出来;大三一边在准备汽车设计比赛,一边在文创工作室做文创周边···涉猎广泛对于视野放开一定是大有裨益的,保持主攻专业的学习基础上接触更多相关知识,总能在不经意的时候成为自己的灵感缪斯(不过自己也吃了不少苦头,我自认是个比较散漫的人,缺乏规划性一度给我带来不小的苦恼。)一定要展开阅读面,学长学姐推荐的书也好,每年设计周的信息也好,艺术节设计展能去就去,去不了就线上观展,毕业季的毕设展览,并好好的复盘总结,“带脑子看展”,我一直把这份教诲留在心中,这样看下来常是半天就累到大脑放空,但同时也亢奋无比。在研究生阶段还是选择设计的人大都多多少少对设计有着一些些执着,不论是优秀的触动人的设计作品,还是设计史论里对大师和风格的描述,通过设计这种媒介传达而来的感动,都令我头皮发麻,甚至热泪盈眶,我也想如此表达,我也想做出承载对于周遭的感受的作品——当我发觉我的能力与这份愿望的差距之时,我首先选择了阅读,读大师作品的阐述,读设计类书目,看讲座,看展览,而后为了补足实际操作的能力,开始攻坚自己很头痛的建模和实体模型制作···这些零零碎碎,一点点组织了如今的我。

我一开始并没有打算考国内的研究生,交通工具设计的发展方向大多指向就业或出国,而出国留学明显更接近我所希望进修的方向,自认对于交通工具设计理解尚浅,准备gap一年再投递作品集申请出国,而疫情迟迟未能结束(这个迟迟充分说明了我的天真),开始思考是否不要把赌注全部压在一盘棋上。不过彼时彼刻我对考研的抵触情绪还是非常大,我总觉得花时间在文化课提分是一件让人心烦意乱的事情,我宁可熬夜通宵做方案痛哭流涕,也不想去啃书。第一年的考研来的十分突然,一切都给人措手不及的感觉,我好像来不及思考什么就被丢在考场上了,本着尽力而为的心情进行考试,很多心绪却没有随着考试结束消失,持久的萦绕在我的脑海里,(确实很容易不甘心)在之后的几个月我一边准备毕设一边反思我自己,第一年并不理想的分数对我来说更多的是指明我漏洞所在。

而一些转变也在这个时间段发生,抵触情绪是会随着自我内心的认可和愿望消解的,我真正把这份选择从“不得不”变成“我想要”——我本就倾心更为社会化和人文关怀的设计,总觉得想做的东西无法用单独的产品承载,想将体验和系统都考虑进来,想让身处其中的“人”真正被“看到”。我本科是四川美术学院,想在研究生阶段接触更多综合学科,但我比起综合性大学更喜欢美院环境,综合而来清华美院是我心仪的选择,同时清华美院所具备的平台和资源也是国内非常靠前的,在目标逐渐明朗的阶段,去努力拿到能助力自己的东西。这段时间我啃了现代设计史的原文,整理了喜欢的产品,建筑等等方面的设计,查阅科普和乡村振兴方向的相关论文,看实验艺术相关的公共讲座,一点点发觉自己想要学习的方向(时至今日我依然没办法准确的描述自己索求之物,但会意识到,我所选择的是更接近所想的方向)。

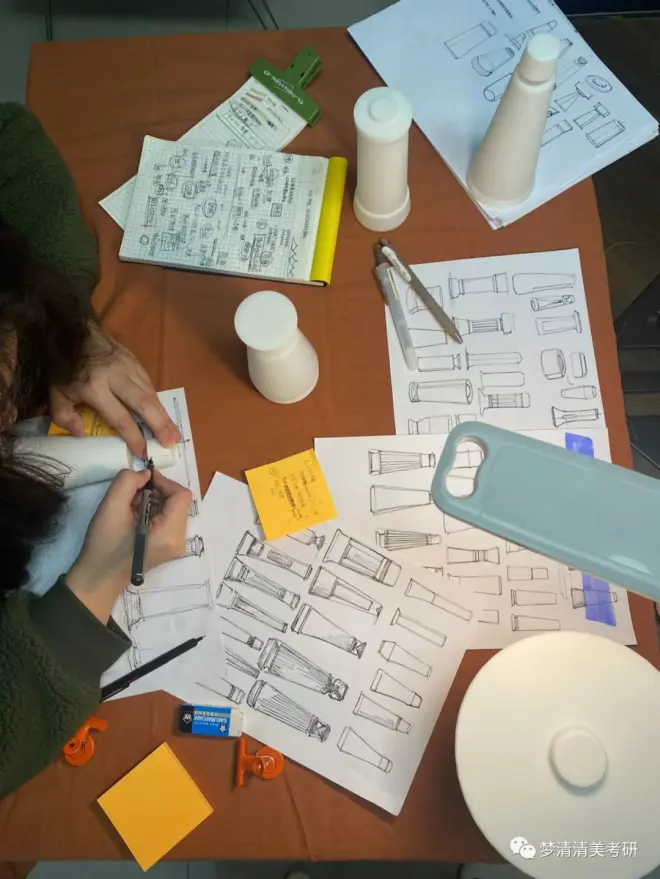

自然的选择了二战,毕业后也只剩半年又到考试,时间并不让人感到充裕,在毕设尘埃落定后我没有回家,留在本科院校附近租了房子,跟着学姐的工作室一块画画,良好的氛围对我来说很重要,我并不强求自己成为闹市取静的人,既然依赖环境,那就选择更适合的环境就好。根据前一年的接触,我还是很信任梦清的史论课程,因疫情影响我没办法去到线下集训,索性就自行准备手绘,史论学习上更加依赖梦清的课程和批改(我是特别不适应死记硬背的人,我看史论求理解永远优先于背诵,而梦清的老师和学长学姐也都很注重引导自我思考,很多问题的发散和延展对我学习史论尤为珍贵),而且比起纯文字的记忆,我更喜欢图文相关的记忆方式,不同的风潮流派,我常常会自己边画边理解,

或是去搜索更多相关的设计图片来理解那些抽象的描述。一直到九月份我都以手绘为主进行学习,晚上十点左右回住处,背背单词看看史论就睡;十月份回家整顿,然后就前往北京了,直到考前都是几乎完全切断外界的状态,每天在租的房间里上网课画画做题。特别是我的苦大头英语,活生生熬过来,从前一年的40分到今年的72分,我真正学习英语的时间也就是十月到考前,一遍遍的精读阅读理解逻辑。回想起来其实怪压抑的,我是很敏感的人,这种隔绝外界的环境下我学习确实少受影响,但也很容易引发心理上的剧烈波动,谢谢这段时间不厌其烦跟我睡前挂电话的朋友,在我很孩子气的方面狠狠地陪伴;那段时间北京常起大风,大风天的清晨会有很漂亮的朝阳,北京初雪时还半夜跑下楼玩雪,难受时也会凌晨在六道口暴走,看安安静静地路灯和橘蓝相映的马路···细小的美好总会感染着自己,一直怀揣对这些生活碎片的热情能帮助身处艰难困阻的人多一点能量吧,会希望这些温柔的存在也能感染今后走在考研路上的朋友们。

之后就是初试,繁杂的信息和时刻变化的疫情相关安排,多亏了各位老师和研友们的交流分享,那种孤独感会消解很多,很多消息都能在群里得知,现在只记得,最后一门考完的时候走出考场有漫天的鸦雀落向光秃秃的枝桠,干咧咧的风和冬日的气息扑在脸上,北方独有的情景,心里想着今后还能在这看这番情景就好了。

无论结果如何都要好好的准备复试,重新收拾起设计项目也是个复健的过程,毕竟作品集在任何时候都是设计学科的敲门砖。我有很多奇奇怪怪的想法,能落实的却少之又少,这个过程也是对我进行强行沉淀的进修,要容许方案的不完美,我的老师有句话一直贯穿我准备作品集的过程:“没做完就是最大的不完美”,然后就是逼自己产出——我真的很拖延,我正在改这个毛病,毕竟美院真的会发复试通知到正式复试只隔一天,在临近往年复试时间要时刻保持一份相对完整的作品集呈现,才不会被消息整到头大,通宵收尾(膝盖好痛)。具体到作品集方案上,我本科的学习强调的全流程会给我很多正面的影响,就算是疫情影响无法去工作室,我也会尽可能完整的实现设计,从前期发散,背景研究到造型推演,草图方案,建模推敲,实体草模打印对比,认真的对待每一个项目,并且用合适的方式表述。我的不同项目之间差异巨大以至于画风很难统一在一份作品集里,但它们内在是有相似的逻辑和出发点的,最近的我正在努力学习更好的表达它们和整理抽离自己的逻辑思维,我很希望能有完善的逻辑思维并良好的呈现它们。

我在模拟面试的时候十分窘迫,非常感谢那天十二点还在陪着我们的学长和老师们——自我介绍对我而言好像只需要结束在说完名字的那一刻就行了,我坦然自己脱离作品很难展开话题,但说起自己的作品倒是可以滔滔不绝,梦清的老师建议我适当缩短自我介绍的时间,把时间留给作品集和提问环节,正式面试的时候我也确实这么做了,根据作品来认识我确实会让我更为习惯哈哈哈。

路漫漫其修远兮

吾将上下而求索

在悠长的人生道路上

我们总是面临许多

迫不得已的抉择

无论是对分数的意难平

还是被疫情所困的无可奈何

命运的双手

时常将我们推向

某些未可知的明天

然而正如雅琳同学所说

抵触情绪是随着

自我内心的认可和愿望

而逐渐消解的

与其皱着眉头硬着头皮往前走

不如平心静气

在那个唯一的选项中

找到自己的热爱与价值

把“不得不”变成“我想要”

愿热爱设计的你

能在这方天地

找到自己的栖身之所

愿你那敏锐而善良的心

永远保有

为美好事物而感动的力量

并把这份感动传递给世界