五一800公里第3天早上:免费参观洪泽湖古堰景区骑行洪泽湖大堤

早上5点我才看见昨晚宿营的桥叫张庄桥。看着桥下的小河,我突然想起了白马湖,赶紧打开地图查看。果然,这桥正处在,明万历年间潘季驯加高洪泽湖堤坝时,留下的那两段溢洪道的中间。桥下小鱼塘的那边,就是唐代开挖用于引淮河水灌溉用的草泽河,在明清时,它是溢洪泄水的通道。

在宋朝以前,现在的洪泽湖还不存在。因为西周和北宋时,虽然黄河也曾多次夺取淮河水道,可时间都不长。那时的黄河,河道基本在北边。在宋朝时,淮阴和盱眙龟山之间,还开凿有洪泽运河和龟山运河。

到了南宋,北方是金朝的女真人,他们对黄河缺乏管理。1194年,黄河在阳武故堤决口,一路南下侵夺了淮阳以下的淮河河道。这一次,一直到1855年,清咸丰5年,黄河才在河南省,现在的兰考铜瓦厢再次决口,河道重新北迁。

可是,在这期间,黄河、淮河、大运河,在淮安清口一带交汇,卷着泥沙的黄河水量比淮河水量大,泥沙把清口淤塞了,淮河水不能顺利入海,只能在这一带蓄积成湖。

不过,元朝时,这个湖还不大,人们在这儿屯田,引水灌溉。到了明朝初年,为了抵御淮河水向东泛滥,淹没农田,永乐年间,就在洪泽湖东岸筑起了高家堰。

但是,随着泥沙淤积,运河航运也受到影响了。明万历年间,潘季驯提出了束水攻沙的理念,就是沿河道建起堤坝,限制河道的宽度,利用水流的冲击力将泥沙冲走。于是,为了蓄清刷黄,他把高家堰改为石工墙,加高堤坝,用以抬高洪泽湖的水位。

当时的洪泽湖,东边有堤坝,西南有老子山等丘陵,湖水只能往西北方向扩展。潘季驯害怕湖水淹没了西边的明祖陵,就在洪泽湖的东边,周桥的南北两端,各留下两段堤坝没有加高。当水位高于堤坝时,水从坝上自动溢出,沿草泽河向东去白马湖,从而确保明祖陵的安全。

昨晚我还发愁今天要花80块钱买门票的,没想到一大早,有个爷爷去打开了大铁门,还同意我直接骑车进来参观。虽然门后是在建的石子路,但我真的心花怒放啊,可以免费参观周桥大塘遗址呢。

等我艰难的把车子推上坡后,看见“大运河国家文化公园”的牌子时,更是兴奋得不得了,原来这一路陡坡,是在上洪泽湖大堤!

周桥大塘,在1824年以前,也是不存在的。明朝潘季驯留下的那两段溢洪用的天然减水坝,到清乾隆时,改建成信坝和智坝了。两坝都被加高,只是还保有人工泄水的功能,当水位过高时,就挖开坝顶的封土来泄水。

乾隆认为“天然坝断不可开”,所以官员们不敢担责,每次遇到洪水,就五百里加急上报,请求皇帝复批。1824年农历11月12日,大洪水来临时,正是因为这一来一去的复批手续,导致该开的信坝没有开,湖水最终冲垮了周桥息浪港的堤防,冲出了这个宽400米,深27米的大塘。那之后,林则徐花了6年时间,才在这儿筑起这面800米长的圆弧形石工墙。

这遗址太大太深了,我没带登山杖行走不便,不敢下去,只能在台阶上观望一会离开。想想昨晚三河闸边上那安静的洪泽湖,真有点不敢相信这大塘遗址是洪泽湖水冲出来的。

根据草泽河的位置,信坝遗址在周桥南边,智坝估计也在周桥附近吧,不过我不准备去找了,我直接去看治淮碑。

治淮碑本来是立在五里牌的,碑上刻的是乾隆的五言治水碑文,破四旧的时候,人们把乾隆的碑文磨了去,刻上毛泽东的题词,“一定要把淮河修好”。

治淮碑的后面有个观景台,从这儿看下去,洪泽湖真的好大,长条形的小岛外,一眼望不到边,怪不得当年隋炀帝要把破釜塘改名洪泽浦。可是,这么大的洪泽湖,却匍匐在治淮碑下,在微风中安安静静的晃晃荡荡,仿佛一个孩子正用脑袋轻轻顶着妈妈的肩窝窝。

看完治淮碑,我倒头沿坝往北。今天的行程太满,我其实没有多少时间逛大堤。经过洪泽湖抗洪纪念台后,我一路往北,路边时不时就会闪过一个文物保护牌。

不一会儿,我来到周桥灌区附近,如果没有古灌区的存在,就不会有人为了保护农田建堤坝,也就没有后来的高家堰,没有现在这个位置和范围的洪泽湖了吧?

沿着洪泽湖大堤骑行,几乎每过一段路,都会看见一段像坝不是坝的石头堆,它们是防汛积石,是为了在堤防决口或岸坡坍塌等抢险工作中,方便调用石块,才保存在堤坝附近的石堆。

在古堰梅堤,我看见有段斜坡通向坝下,路似乎不难走,于是,我走了下去。很快,我看见湖水正一波一波的往坝上撞过来。我兴奋的加快脚步,想着不知道能不能走到湖边上。可是,当我刚准备走下最后一段斜坡时,一个大浪猛的撞了上来,我整个吓得向后连连蹦了几步,站稳了后,久久不敢向前踏步。

天啊,天啊,天啊,这才是洪泽湖,这才是洪泽湖!

我小心翼翼的向前,慢慢站到了最后一段斜坡顶,再不敢往下踩一脚了。洪泽湖在我脚下不远处,翻滚着一浪接一浪往上冲,时不时就窜到离我一米多远的地方,每一次大浪冲上来,我就感觉到心底一阵颤栗,那是一种,对大自然的暴力无法抗拒的恐惧,看着看着,我不知道从什么时候,已经退开了两米远。

我终于见到洪泽湖了,这就是洪泽湖,看来,周桥大塘真的是他发脾气的时候,冲撞出来的。我害怕了,一瘸一拐,躬身走回坝上,想要离他远点儿。

虽然明朝时潘季驯想要束水攻沙加高了堤坝,但淮河水量远不如黄河水量大,明清时,黄河水长期卷着泥沙倒灌入湖,不但填平了洪泽湖湖底,还把湖底急剧抬高,水位也一直上涨。 到清朝康熙年间,湖面已经高出黄河水面5到6尺了。乾隆时,到了汛期,水面能高出10到14尺。到了清末,虽然黄河河道已经北归,但洪泽湖平水位时,湖面高于海平面10米,高水位时更达到14米。而东边里下河地区海拔只有2米,所以,洪泽湖,自形成后,早就成了一个悬湖。

我沿着大堤骑行,想起昨晚的三河闸和这一路的治淮碑、抗洪纪念台,还有防汛积石,恐惧感慢慢散去,有这么多的大闸和这固若金汤的大堤,现在无论淮河水是要入江还是入海,一切都尽在我们人类的掌握中,没啥好怕的。

07:34时,我走到公园大门口了,看到大门紧闭,只有左侧留有小门,我就转向了左侧。可我刚挤过那小门,就发现,小门的另一头是两扇紧闭的玻璃门。我只好退回门里。我懵了,这公园大门是进得来,出不去呀?

看见右边保安亭里好像有人,我就停下车子进去找保安。叔叔开始还批评我不该这么晚出来的,但听我说是外地人第一次来,又出来看过我满车子的行李后,又笑了。

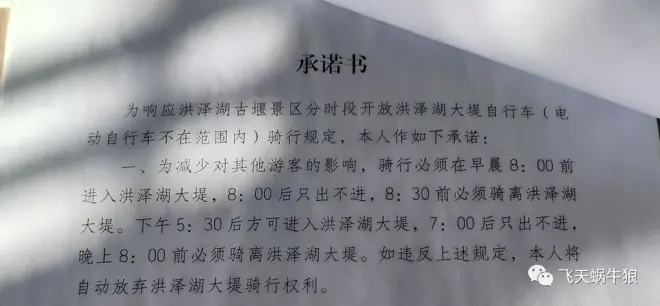

他拿出一个承诺书来,告诉我签字后才可以出去。我仔细看了下,原来,这公园,在每天早上8点前,和下午5点半后,是可以骑车进入的,但早上7点后就只出不进了,而且晚上8点半前也必须离开大堤。

幸好我这会儿刚过7点半,不算太晚。我签完名,叔叔打开大门,我终于可以骑车离开公园啦。

洪泽湖古堰景区,我曾经以为必须花80元买门票才能参观的地方,原来对公众是在指定时间内,留有免费通道的,这种管理,真好。我开开心心的上车往淮安城里去,深深的爱上了洪泽湖。