阿依努尔丨“哈萨克的女儿”,崭露头角的青年作家

她是生活、工作在北京的哈萨克族作家,供职于民族出版社,是国家级民族类出版社的一名青年编辑。

她大学期间就在《民族文学》《散文选刊》等重要刊物上发表了作品,工作5年后考入了名家辈出的北京师范大学与鲁迅文学院联办研究生班,师从著名学者张莉教授和著名作家徐则臣。

她也是活跃在新浪微博的博主,经常分享与女儿柯慕孜的日常生活,得到了诸多关注。她的非虚构作品《单身母亲日记》在《天涯》刊发,随后入选《暮色与跳舞熊:2022年中国女性文学作品选》。

她和女儿常常在各个场合被人认出来,她笑称:女儿已经比自己更有名气了。

她就是作家阿依努尔•吐马尔别克。

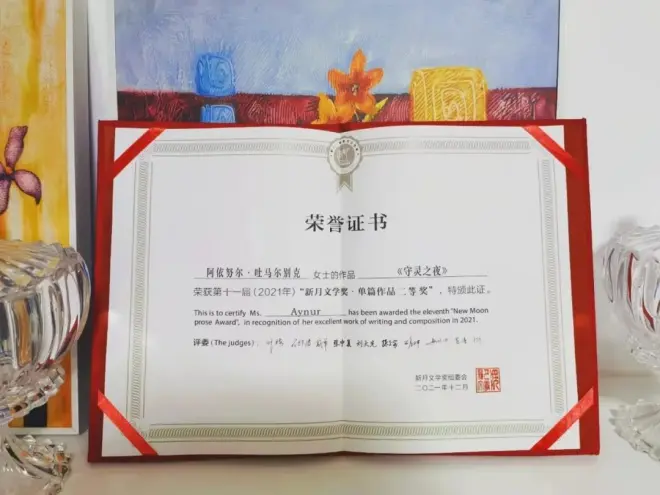

▲小说《守灵之夜》曾获第11届“新月文学奖·单篇作品二等奖”

▲小说《守灵之夜》曾获第11届“新月文学奖·单篇作品二等奖”

她曾在内初班、内高班求学,先后毕业于克拉玛依市第十中学、广东肇庆中学,并于2011年以裸分611分的好成绩考入了中央财经大学会计学院。

2023年2月,受到母校肇庆中学和新疆教育厅推荐,她作为在京工作的内高班毕业生代表,接受了《中国青年报》的采访。

她是一个勤奋、扎实的写作者,她的作品展现出蓬勃、多样的姿态。

在她的笔下,哈萨克族生活成为信手拈来的丰富素材,她曾说:“我希望写出以百万字计的小说作品,建立一个辽阔的纸上乡原,我要以我的眼睛为窗口,以那些独特的生命经验为抓手,和当下所处的时代对话。”

几年来,她的作品相继在《天涯》《青年文学》《民族文学》《大家》《边疆文学》《长江文艺•好小说》《散文海外版》等国内重要刊物上发表。

2023年,她加入了北京作家协会,也开始着手创作长篇小说。

▲2015年,阿依努尔毕业于中央财经大学,与同学在校园留念

▲阿依努尔曾就读于广东肇庆中学首届内高班,多次作为优秀校友被母校推介

这一次,“我从新疆来”采访了阿依努尔•吐马尔别克,一位正在逐渐实现写作抱负的哈萨克族女作家。

当我们问她,是否介意被称为“哈萨克族女作家”时,她回答道:“一点儿也不。”

在北京师范大学读研期间,老师曾要求每位同学说出3位喜爱的作家,阿依努尔的答案是海明威、苏珊•桑塔格和金庸。

在她看来,每一位作家的作品都具有独特的个人烙印。

在很长一段时间里,她一直被海明威的硬汉风格激励着。

一直到今天,她都是美国作家苏珊•桑塔格的拥趸,她阅读她的作品,留着和她一样的发型,模仿她的生活方式,也不断地在阅读中磨练自己的文笔,锤炼自己的思想。

而提到金庸,她说,刚刚12岁时,她就远离父母开始了漫长的寄宿生活,在尚且无法分辨好与坏的年纪,金庸的作品塑造了她基本的是非观,也指导她在无人引导的环境里学习为人之道。

对于出身在西部边陲小镇的阿依努尔而言,写作从来不是一个职业,她不认识作家,也不知道写作可以维生。

在内初班、内高班度过漫长的求学生涯之后,她考入了中央财经大学会计学院,选择了一种常规的生活方式。

那里崇尚精英、理性和成功的氛围让她感到疏离,所以大学四年她常常在图书馆里度过漫长的时光,一本接一本地看书。

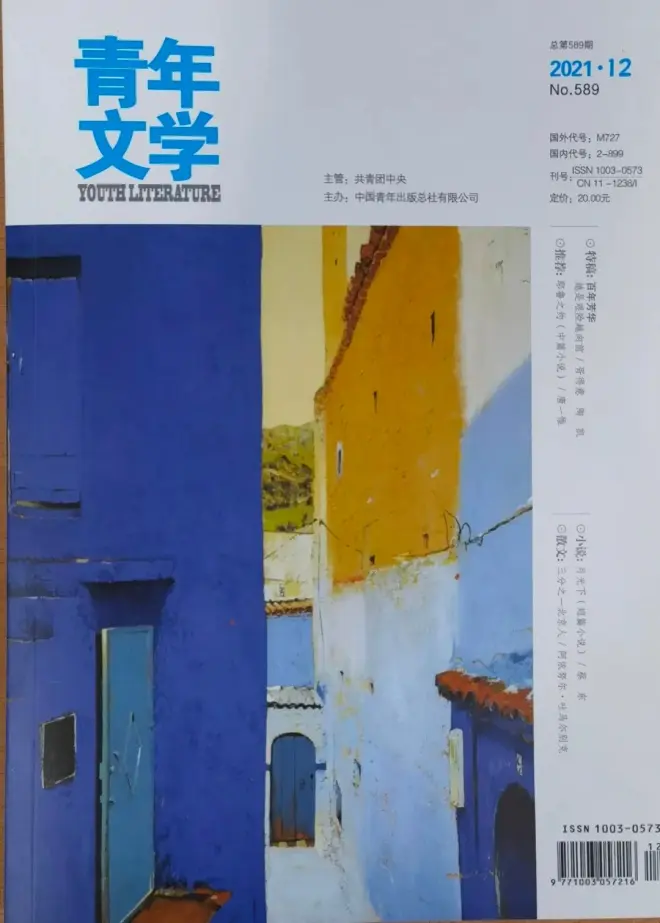

▲阿依努尔的散文《三分之一北京人》,发表在《青年文学》杂志2021年第12期

▲阿依努尔与著名作家、《中国作家》原主编艾克拜尔·米吉提

在苦闷的大学时代,她受到朋友的鼓励,写下了处女作《葬礼》,并发表在《民族文学》。

这篇散文在网络上流传开来,给她带来了小小的名气和喜悦。

大四的秋天,她早早就签约了中国银行乌鲁木齐总行,却由于偶然的机会考入了民族出版社。

在刊物上发表处女作成为她人生的转折点,她预感到这是命运之手的垂青,于是毫不犹豫地选择了与银行毁约,并留在北京,入职出版社,逐渐走上了编辑和写作之路。

也许命运并非偶然,而是潜藏于她走过的路、读过的书中。

准备了22年,22岁写下第一篇作品

2013年,汉语长篇小说《艾多斯舒立凡》出版的消息在新浪微博流传开来。

阿依努尔在网络上偶然结识了这部小说的作者艾多斯•阿曼泰——一位用汉语写作的哈萨克族青年作家。

热爱文学的人凑在一起,聊的都是和书相关的事情。

艾多斯鼓励阿依努尔提笔写作,但当时的她甚至分不清散文与小说的文体,只凭着一种直觉不断书写着自己脑海中的草原记忆,一天一篇,她一口气写了近十篇文章。

▲阿依努尔与好友艾多斯(左一)

艾多斯看过后,直夸她是个天才,向她引荐了《民族文学》杂志的编辑——安殿荣老师,并建议她尝试投稿。

两天后,她就收到了安老师通知录用的消息。她在很久后才知道,刊物审核周期一般为1-3个月不等。

《民族文学》一贯重视扶持无名的写作者,阿依努尔幸运地被看见了。

最终,她的处女作《葬礼》发表在《民族文学》2014年11期,随后被《散文选刊》转载。

▲处女作《葬礼》发表在《民族文学》2014年11期。

阿依努尔十分迷恋哈萨克族的丧葬习俗。

12岁时,在爷爷的葬礼现场,她第一次感受到了文化震撼。

在县城里举办过葬礼后,家人们在爷爷出生、长大的牧场举办了另一场葬礼。

山区没有信号,无法通过电话传达消息,但几十位亲朋好友仍从山区的各个角落骑马及时赶来。

看到爷爷被白布包裹的身体,看到几十位风尘仆仆的故人和因为淋了雨狼狈不堪的家人,阿依努尔被这场葬礼所承载的庄重与质朴打动了,也由此开始思考和关注自己出身的文化,所以她第一次落笔便写下了这段记忆。

刊物寄来的那天,身边的朋友都为她感到高兴,四处推荐大家读她的文章。

没过多久,这篇散文在《民族文学》杂志推出,很快流传开来,阿依努尔开始在聚会上遇到自己的读者。

阿依努尔的表妹那时正就读于中央民族大学哈萨克语言文学专业,她的老师在课上提到:“近期有一位哈萨克族姑娘在《民族文学》发表了散文,作为文学系的学生,你们也应该拿起笔来写作。”

被专业研究者提及,被自己家乡的人欣赏,阿依努尔感到十分喜悦。

▲初尝写作时,阿依努尔常写记忆里的游牧生活

在阿依努尔的回忆里,关于哈萨克族的汉语资料不多,所以她和朋友们都曾因此滋生匮乏感。

虽然自己的处女作很稚嫩,但对当时的她们而言,却是一种“养分”。

在这一年的年末,阿依努尔拿到了中国银行乌鲁木齐总行的offer,并签下了三方协议。

来年4月,在朋友的建议下,她参加了民族出版社的招聘考试。

民族出版社是以蒙、藏、维、哈、朝、汉多语种和多媒体出版的国家级综合性出版社。

阿依努尔对这家出版社早已耳闻,但从未想过会和这里产生关联。

5月,她顺利通过了笔试、面试,收到了民族出版社的offer,但她已经与银行签约,若要违约,需要现场缴纳5000元违约金。

阿依努尔毫不犹豫地选择了毁约,并委托父亲前往乌鲁木齐办理手续。

▲阿依努尔在《民族文学》40周年时的祝福”

当时的她预感到留在北京工作的艰辛和清贫,但她无法忽视命运之神的召唤,成为一个文字工作者是她早就有过却未曾奢望的梦想。

当时阿依努尔已经离家求学长达十年,大学毕业之际,父母非常希望她能回到离家更近的地方工作,更何况中国银行的大楼非常恢弘,和阿依努尔后来工作的那座古朴、庄重的民族出版社大楼相比更显气派。

此外,阿依努尔的父母常常和她提起帕力旦。在1998年的全国“两会”上,来自精河县的哈萨克族人大代表帕力旦•阿德尔汗将从家乡带来的哈萨克毡帽献给了江泽民总书记,摄影记者迅速拍下了这幅动人场景。

帕力旦•阿德尔汗是精河县历史上第一位全国人大代表,后来担任博尔塔拉蒙古自治州副州长、党委常委等职务,是精河县的骄傲。

▲光明日报在1998年对帕力旦给总书记“献花帽”的报道

阿依努尔明白父母期盼自己像帕力旦一般走上光明的仕途,而在出版社工作,则可能意味着一种平淡的人生。

父母对她固然有更高的期待,但无论是考入银行还是选择留在出版社,他们都从未干涉过她的决定。

在《翟娜》中,看见每个女性

2022年,阿依努尔的小说《翟娜》在《大家》杂志刊发,随后被《散文·海外版》转载。

其实这篇小说初次创作于2016年左右。

当时阿依努尔已经直观地感受到女性所面对的困境和不公。

在牧业社会,女性往往担负着传统社会与现实生活的两种困境。

她笔下的翟娜是一个由祖父祖母抚养长大的“还子”,是跟在名为肯杰(意为幼子)的哥哥后面不受欢迎的妹妹,是未到年龄就匆匆步入婚姻的农村女孩,是婚姻不幸依然不肯轻易放弃的传统女性,是无家可归、无所归依的女儿、妻子……

在采访中,她提到了翟娜的原型——她的姑姑,也是她的堂姐。

因为子女接连夭折,翟娜被父母送给祖母抚养,成为祖母名义上的小女儿。

幼年时的阿依努尔常常和翟娜一起玩耍,比翟娜大一些的哥哥是家里的宠儿,翟娜常常被他们欺负。

到了少女时代,阿依努尔常常看到翟娜不停地整理和打扫房间,把家里的绣花褥子叠得整整齐齐,摞在一起的高高的被褥,像是一棵白杨树。

翟娜说希望能够拥有属于自己的房子,每天收拾得漂漂亮亮。

乡村女孩朴素的愿望重重地击在了阿依努尔的心上。

▲《翟娜》发表在《大家》2022年第3期

长大后的翟娜并没有得偿所愿,她早早婚嫁,生下了三个儿女,还要忍受赌博的丈夫。

阿依努尔在她身上看到哈萨克族乡村女子的命运。

阿依努尔在有两个女儿的家庭长大,她和妹妹一直是父亲的骄傲,父母常常告诉她们:你们可以创造一切可能。

她从小成绩优异,无论是求学还是就业都非常顺利,她一度认为女性的生活都是强悍的、充满光泽的,对性别议题并不敏感。

在阿依努尔看来,翟娜是哈萨克女性的缩影。

在回家度假时,阿依努尔看见年少时青春美丽的玩伴已经有了重重的川字纹,生活的重担让她不复往日的灵动。

温文尔雅、勤俭持家、相夫教子,甚至夫为妻纲,这是传统社会对女性的期待与想象。

长大后,她发现女性的天空是如此狭窄。

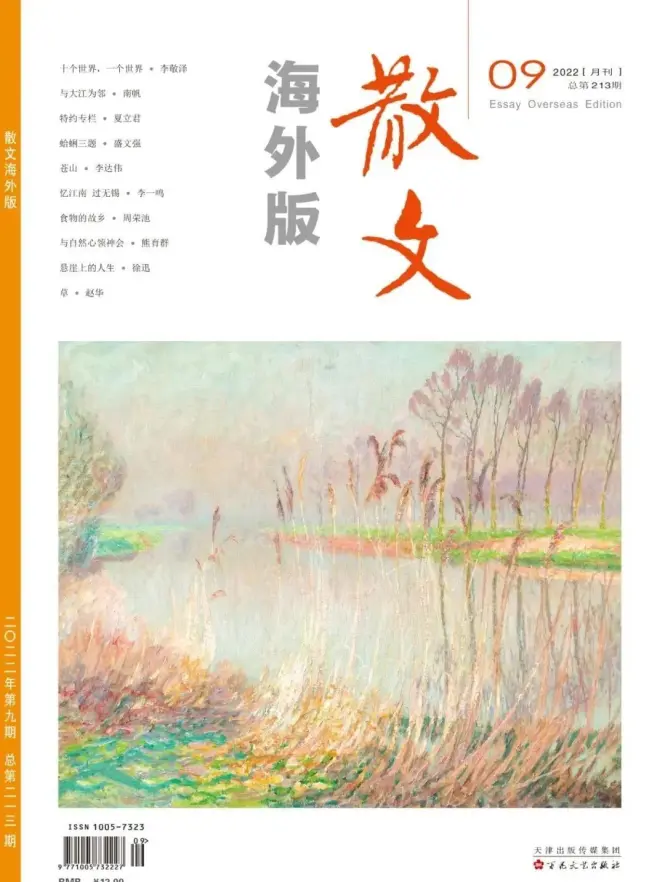

▲《翟娜》被《散文海外版》2022年第9期转载

所以她写下了翟娜的故事,发了第一版初稿在自己的公众号。

陆陆续续有人表示自己读完后深受触动,他们在《翟娜》中看见自己的姐姐、妹妹、母亲……甚至是自己。

2021年,在北京师范大学读研期间,她重写了这篇小说,并最终发表在《大家》,随后被《散文海外版》转载。

生活阅历的增长和阅读视野的拓宽,让她逐渐意识到自己过去的成功和经验更多是幸运,她逐渐认领了自己作为普通女性与弱者的身份。

在最初写完《翟娜》时,一位编辑曾和阿依努尔说道:“别这么悲观,你要相信每一个哈萨克族女孩总有一天会变成呼啸草原的老阿妈,她们有着顽强的生命力。”

她逐渐认可了编辑的看法,也意识到生命的旅程并非一帆风顺,而我们可以选择对待生活的方式。

在最终发表的《翟娜》里,她几乎推倒重写了这个故事,新的版本中,翟娜是一个美丽、坚强、有思想的女性。

写完这一版,她也对女性议题有了更新、更多的看法,她不再悲观,而是用更为宽广、从容的态度看待身边的一切。

柯慕孜与《单身母亲日记》

2018年5月,柯慕孜出生了。

结束产假后,阿依努尔预感到暂时无法照顾柯慕孜,只好独自回到北京。

半年后,她结束了婚姻生活,成为一名单身母亲。

对阿依努尔来说,把柯慕孜接到北京一起生活,拥有可以独自抚养孩子的能力,成为她那时最为迫切的任务。

经过长达半年的申请和沟通,她更换工作岗位做了编辑,灵活弹性的工作时间下,使得她可以兼顾家庭和工作。

为了使职业转型更加顺利,她一边准备职业资格考试,一边备考研究生考试,最终不仅顺利通过了出版专业职业资格考试,而且考入了北京师范大学与鲁迅文学院联办研究生班。

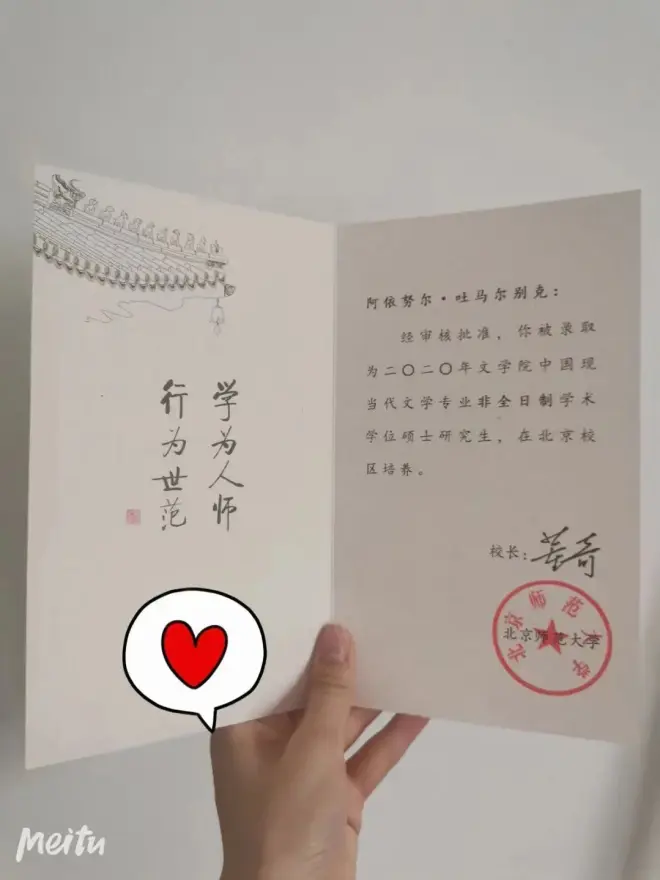

▲2020年9月,阿依努尔考入北师大与鲁院联合联办研究生班

研究生课程需要脱产学习一年,所以阿依努尔决定在柯慕孜三岁时,把她接来北京,在这之前完成学业和工作。

柯慕孜来到北京生活之前,阿依努尔的生活经验并不多,漫长的住校生涯让她错过了学习家庭劳务的机会。

所以,一直到柯慕孜出生,她才感受到成为一个家庭主妇的紧迫。

女儿刚出生的两年里,除了工作和学习,她最常做的事情就是做饭和处理家务。

她逐渐学会了做饭、做家务,并装修了自己的家,重新置办家具,更换金刚网纱窗、餐桌、座椅等。

一个孩子在生活中可能面临的危险,她都会考虑在内。

她非常关注幼儿发生意外的新闻,并牢记在心:过马路时,她永远紧紧牵着柯慕孜的手;吃饭时,她生怕筷子、叉子伤到柯慕孜,所以很长时间,柯慕孜都是用塑料软勺吃饭;为了防止柯慕孜坠床,她在床一侧安装了护栏……

▲阿依努尔和女儿柯慕孜在一起

▲阿依努尔和女儿柯慕孜在一起

2021年7月,柯慕孜终于来到北京,和母亲一起生活。

阿依努尔迎来了期待长达两年的团聚,也开始学习成为一位母亲。

《单身母亲日记》是这样开篇的:在9月幼儿园开学前,阿依努尔与女儿度过了40多天的独处时光。

起初,柯慕孜的作息停留在新疆时间,下午三点至五点睡午觉,晚上则熬到一两点才入睡,阿依努尔常常哈欠连天;白天柯慕孜希望妈妈陪自己玩,这导致阿依努尔常常无法按时做饭;客厅的地毯是柯慕孜的游乐区,有时柯慕孜会随手把奶瓶放在地毯上,等阿依努尔发现时,奶渍已经弄脏地毯,散发出难闻的气味……带娃之初,她曾一度手忙脚乱。

柯慕孜来到北京生活后,阿依努尔专门参加了为期十周的线上亲子管教课程,学习育儿知识,还买来《正面管教》《儿童心理学》《学前儿童社会教育于活动指导》等书,系统了解和学习育儿知识。

除了知识谱系的建构,她十分看重给予孩子爱和安全感,时时刻刻为她构建一个爱的网络。

对于柯慕孜任何一点小小的成就,她都不吝夸奖,对于孩子对世界的每一次探索,她都予以支持。

▲阿依努尔和女儿柯慕孜在一起

阿依努尔谈到,柯慕孜到北京的两年来,她们已经几乎逛遍了感兴趣的博物馆、书店、游乐场和公园,每个周末,她都会穿着平底鞋,背着书包,陪着柯慕孜尝试新鲜事物。

对于把柯慕孜接来北京这件事,亲戚们曾极力反对,他们认为阿依努尔不可能独自一人在北京这种大城市把孩子抚养长大。

时间已经悄然过去了两年,阿依努尔逐渐成为有经验的母亲,柯慕孜也很快适应了北京的生活。

她时常在微博和笔记本里写下抚养柯慕孜的点点滴滴,记录自己将女儿接到北京后学习成为一个母亲的故事。

这些记录意外地受到博友的欢迎,也得到了专业编辑的肯定。

一位编辑朋友鼓励她把这些文字扩充成一篇真正的非虚构作品。

经过扩充和打磨,一万五千字的非虚构作品——《单身母亲日记》最终在国内的核心刊物《天涯》刊发,随后入选《暮色与跳舞熊:2022年中国女性文学作品选》,还即将出版单行本。

▲《单身母亲日记》在国内的核心刊物《天涯》刊发,随后入选《暮色与跳舞熊:2022年中国女性文学作品选》

母亲的身份滋养了阿依努尔的人生,也滋养了她的写作。

她曾写道:“几年前,我还常常感到我和世界的联系细若游丝,很多事情都无法与别人共情,总是游离在世界之外。现在,通过柯慕孜,我突然和世界产生了紧密的联系。通过每天洗厕所和倒垃圾这样琐碎的家务,我觉得自己成为更加成熟的人。”

写作,是一个不断领悟的过程

在中央财经大学读书期间,阿依努尔幸运地拥有了许多哈萨克族朋友。

大学毕业之初,一群年轻人凑在一起无所不谈,周一清早则在北京拥挤的地铁上打着盹赶去上班。

她在这样漫无目的的闲谈中得到了许多滋养,也逐渐学会了阅读哈萨克文书籍。

她回忆这段生活时说:“我在这些闲谈中补齐了自己在哈萨克文化上的短板,每周一次的醉酒就是我的雅典学院。”

后来,朋友们陆续组建家庭,从城中搬到城郊,见面的次数日渐稀少。

曾经看似荒诞的青春,如今成为独一无二的记忆。

思想的碰撞与交流反推了阿依努尔的创作,也促使她走上了文学翻译之路。

从一个字母一个字母开始学习斯拉夫文,她陆续翻译了十几万字的哈萨克斯坦小说作品。

她翻译的文学作品发表在了《世界文学》《延河》等刊物,她也曾参与民族出版社与哈萨克斯坦联合组织的翻译项目《当代哈萨克斯坦小说精选》,引发了许多关注。

▲阿依努尔曾翻译哈萨克斯坦著名作家穆合塔尔·阿乌艾佐夫的小说《狼与少年》,发表在《世界文学》杂志

▲2023年6月,受邀参加艾克拜尔·米吉提《哈萨克斯坦歌曲选(30首)》新书发布会

2020年,为了进一步拓宽和夯实文学创作和文学翻译的视野,她走进了北京师范大学与鲁迅文学院联办研究生班。

北京师范大学与鲁迅文学院(以下简称“北师大”“鲁院”)在上世纪八十年代末曾联合招收文学创作专业的硕士研究生班,该班中走出了莫言、余华、刘震云、迟子建、严歌苓、毕淑敏、洪峰等一大批优秀作家。

2018年,北师大与鲁院赓续传统,再次携手招收文学创作专业方向的硕士研究生。

读研对阿依努尔的写作产生了很大的影响。她表示,第一学年结束时,自己对于写作的许多疑虑得到了解答。

北师大开设了一门《作家专题讲座》。每周二晚上,苏童、毕飞宇、欧阳江河、西川、徐则臣、周晓枫、臧棣、梁鸿这些当代文坛举足轻重的作家会为师生们进行讲座。

阿依努尔曾写道:“作为文学院的学生,当时我的阅读量称得上极为有限,听著名作家们唾玉咳珠,我常常感到心虚。但我对这种在场性颇为着迷,那间不起眼的教室从此有了别样的光辉。”

▲2020年9月,参加北京师范大学与鲁迅文学院联办研究生班开学典礼

▲阿依努尔与作家导师、著名作家徐则臣

▲阿依努尔与著名诗人欧阳江河

阿依努尔提及自己已经发表的两篇小说正是在鲁院课堂上完成的。

班里一共14位同学,老师要求每人每周写800字,并互相传阅,从题目、主题、语言等多个方面提出修改意见。

那是极为迷人的过程,阿依努尔第一次体会到塑造人物、修剪枝节的过程,听取修改意见后又进行细致的修改和重写,最后眼看着小说逐渐成型。

▲阿依努尔与导师北京师范大学教授、著名学者张莉老师

创作《守灵之夜》时,同学们对这个题目提出了截然不同的看法,有同学认为这个题目是目前十几个同学中最好的,另一位同学则认为这个题目有“主题先行”的嫌疑,应该再斟酌一二。

阿依努尔认可了后一位同学的看法,但依然保留了这个题目。

▲阿依努尔和同学们一起参加鲁迅文学院建院70周年座谈会

而在小说《翟娜》的开篇,阿依努尔化用了巴别尔的“世界是五月的牧场”,写了一句“月季刚刚渐次开放,那一抹鲜红,把学院南路变成了五月的牧场”。

她为这个开头兴奋不已。班主任陈帅看后却说:“阿依,你这一篇中所有的比喻句都很平庸。”她认可了陈帅老师的看法,但也仍然保留了这一句。

但她从此对打磨作品有了自己的见解。每一篇作品她都会反复打磨,直到自己认为完全达标才会投稿。

她也渐渐明白,退稿是作家的日常,如果一个作家有kpi,作品量、修改次数、投稿量、发表量,甚至退稿量都是一个个单独的kpi。

写作之路,就是由一个又一个字符铺就的。

她喜欢鲁院的学习生活,曾写道:“在鲁院,或者说我们的课堂上,我无疑感受到一种更为博大的精神。当我们在课堂上讨论神性,在极度的善与极度的恶的海洋里遨游,我感觉多年来的疑问已经得到了解答,一些曾经痛彻心扉的精神困境得到了纾解。我由此知道,要对更加广博、更加深邃迷人的事物进行探查,并由此搭救自己。”

▲在北师大的校园里,阿依努尔和同学们在一起

阿依努尔把在北师大脱产学习的一年称为“生命中最棒的一年”。

她重归校园,在文学课堂上经历许多次“灵魂为之一振”的时刻。

她时常穿梭于北京的各个角落,结识了众多作家朋友,与他们面对面畅聊。

▲阿依努尔和同学们一起参加中国作协书记处书记、著名作家邱华栋《十侠》新书发布会

在北京生活了近12年,阿依努尔发现自己笔下的新疆及哈萨克族文化生活正逐渐与家乡脱轨。

今年她换了新手机后,重新下载了哈萨克语输入法。

她偶然发现键盘上有一个观看直播的按钮,随手点进去看,杂花生树的直播画面让她感到意外和陌生——哈萨克族人早已进入小城,开始了多样纷繁的生活,而她似乎对此一无所知。

她提醒自己要警惕书写自己对田园牧歌的美好幻想,而要把笔触深入到生活的深处,触摸真正的肌理。

但阿依努尔仍想写哈萨克族的故事,她的笔开始触及到生活在北京的哈萨克人,开始试图书写受过高等教育的哈萨克族年轻人的婚恋,写出身乡野的哈萨克人进入大都市的“震惊”体验。

▲阿依努尔在北京师范大学校园里

最近的小说里,她开始写一个哈萨克族女孩、汉族男孩和哈萨克族男孩的情感故事。

“红白玫瑰之争”转由女性书写,更何况是跨民族恋爱,阿依努尔非常期待,也很喜欢这个故事。

她笑称自己的题材终于从过去跨到现在,朋友看过这篇文章后也调侃她道“你终于从二十世纪踏进了新千年”。

结语

回首自己的求学和写作之路,阿依努尔认为自己是幸运的。

从边地小镇到石油城克拉玛依,从南国肇庆再到北京,她总是被连根拔起,又重新种植在新的土壤。

不断地迁徙和求学让她改变了人生的轨迹,拥有了梦想的职业和生活。

而在写作之初,好友艾多斯、责编安殿荣老师和其他许多前辈好友给予的无私帮助,也使得她顺利脱离自己并不喜爱的会计专业,踏上了热爱的写作之路。

过了三十岁生日之后,阿依努尔感觉自己迎来了人生中最好的阶段:安稳生活,从容写作。

在采访的最后,阿依努尔提及自己的人生志向,她希望自己可以成为苏珊·桑塔格那样的作家,有鲜明的观点,有扎实的作品,也拥有无憾的生活。

-END-

本文由“我从新疆来”原创,欢迎关注,带你了解熟悉而又陌生的新疆!