外刊听读| 经济学人 唐诗的翻译

Classical verse

古典诗歌

THROUGH A CRYSTAL CURTAIN

透过水晶窗帘

The Chinese celebrate Tang poetry as a pinnacle of their culture. Does it survive translation?

中国人认为唐诗是他们文化的巅峰。它能被翻译吗?

美国现代主义诗人埃兹拉·庞德(EZRA POUND)将诗歌描述为“新意永存的消息”。1915年,他发表了中国古诗英译本《中国》,这是一个宣言:在一个充斥着福特T型车和机枪的世界里,有着1200年历史的诗歌仍然很重要。

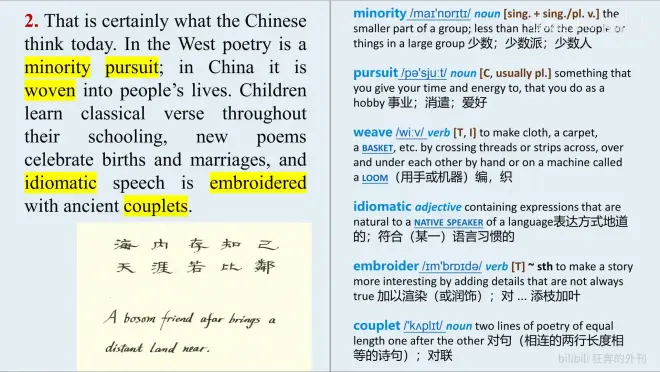

这无疑是当今中国人的想法。在西方,诗歌是少数人的追求;在中国,它融入了人们的生活。古典诗歌贯穿了孩子们的上学时代,新的诗歌庆祝着出生和婚姻,古老的对联润饰着人们的惯用语。

对于像记者这样不会说中文的读者来说,中国这种古老的诗歌能变得活灵活现吗?障碍是巨大的:不仅仅是时间上的,还有语言和哲学上的。

然而,回报也是巨大的:对伟大文明的了解,新鲜的意象,以及当一位与常人无异的八世纪的诗人跃然纸上——令人欣慰的时刻。这些奖励在唐代诗歌中体现得最为突出。

唐朝从公元618年持续到公元907年。在前半段,随着中国的繁荣,丝绸之路带来了奢侈品、财富和异国情调。

首都长安,即现在的西安,有大约100万居民。他们中可能有5%的人识字。在755年一场叛乱摧毁了一切之前,它可能是世界上最繁荣的大都市。

就像莎士比亚的英国和J.S .巴赫的德国一样,有些东西正在流行。早在唐代,诗歌创作就被纳入为官僚机构选拔学者的考试之中。在唐代最优秀的诗人中,有一些嗜酒如命的人,他们为了考试而学习,但却没有通过考试,或者他们无法在政府部门工作(有些事情永远不会改变)。

诗歌是公共的。牛津大学汉学教授陈靝沅解释说,在此期间,诗歌从宫廷传播到了日常生活中。当有人离开小镇时,你会写一首诗。为了给宴会增色,你朗诵一首诗。如果你顺便拜访时你的朋友不在家,你留下一首诗。

很多人会写唐诗。哈佛大学教授史提芬·欧文翻译的中文可能比任何人都多,他说,即使写一首好诗非常困难,写一首日常诗歌还是手到擒来——中文有大量押韵和典故。幸运的是,最好的诗句很快就会被收录,这也是如此多的诗句仍然存在的原因之一。

诗歌变得越来越深沉。一些人写了流亡的痛苦。叛乱导致动乱和苦难,其中一些影响了诗歌。

诗人兼翻译家大卫·辛顿(David Hinton)认为,唐朝的中国深受禅宗的影响,它还有一个更为人所知的日本名字Zen。所有这一切赋予诗歌一种宫廷诗所缺乏的深度。

说汉语的人敬畏地回顾唐代诗人是一回事,用现代英语翻译完全是另一回事。罗伯特·弗罗斯特,一位20世纪的美国作家,传闻曾说“诗歌是在翻译中丢失的东西”。如果是这样的话,研究中国诗歌是徒劳的。

英语没有音调,也没有字符——这可能会增加多层含义。艾略特·温伯格(Eliot Weinberger)写了一本书,比较了一首著名的四行唐诗的36种翻译,他指出,中文动词没有时态,句子可能没有主语,一个字可能有几个意思(现代汉语不那么模糊,因为它倾向于将文本分成两个字的单位)。

这就给译者留下了很多要补充的内容。辛顿先生说欧洲诗歌是“刚刚重组的同一个语法世界。”相比之下,“对中文来说,你几乎必须重新发明它,因为这种语言是如此的完全不同。”

不可避免的是,中国诗歌的翻译有很多糟糕的版本。不幸的是,1815年传教士罗伯特·莫里森(Robert Morrison)所译的第一首唐诗《九日齐山登高》(杜牧,803-852)中,将大雁和燕子的单词搞混了。于1945年去世的英国著名翻译家朗斯洛·克兰默·宾的押韵很难为现代人所接受。

然而,弗罗斯特的警句要么是显而易见的,要么是愚蠢的。显而易见,因为没有人能够想象,让诗歌,以一种语言吟诵的声音和意义层能够直接映射到另一种语言上。

愚蠢因为一个赤裸裸的事实,从查普曼翻译的《荷马史诗》到谢默斯·希尼翻译的《贝奥武夫》,诗歌书籍充斥着鼓舞人心的翻译。

事实上,自唐代以来,汉语已经发生了如此大的变化,以至于用中古汉语大声朗读的诗歌对于讲现代标准普通话的人来说是无法理解的。从某种意义上来说,每个感受到诗歌流传千年的人都会再次在翻译中体会到。作为对弗罗斯特的反驳,温伯格先生开始了他的研究:“诗歌是值得翻译的东西。”这里有五首唐诗。请自行判断。

中国有数百首关于边疆的诗歌。他们中的大多数都是英雄,但在这里,李贺(791-817),一个晚唐特立独行的人,却描绘了一幅荒凉的画面——匈奴在虚无中威胁。

塞下曲

李贺

胡角引北风,蓟门白于水。

天含青海道,城头月千里。

露下旗濛濛,寒金鸣夜刻。

蕃甲锁蛇鳞,马嘶青冢白。

秋静见旄头,沙远席羁愁。

帐北天应尽,河声出塞流。

许多中国诗歌的意象层层叠叠。在第一节,李贺以一幅全景图开始——Kokonor来自蒙古语,意为青海,位于北京以西1700公里。

然后他讲镜头拉近到士兵,直到他们盔甲上的金属板。青冢是王昭君的坟墓,她被许配,用于安抚一位匈奴首领。这个土堆应该是绿色的——但在这里,在月光下,它失去了颜色,就像大草原一样。

最后一节被提及。谭先生指出,李贺将风景和情感融为一体。西方人称之为昴宿星的闪烁星团是匈奴入侵的预兆。虽然士兵们看不到匈奴人,但他们感觉到了,并且感到忧虑。黄河从旷野流入中国,势不可挡。

下一首诗是关于一位宫廷里的女人被她的情人辜负了。正如在许多中国诗歌中一样,诗歌的力量来自于留白。

玉阶怨

李白

玉阶生白露,夜久侵罗袜。

却下水晶帘,玲珑望秋月。

这首哀诗对李白(701-762)来说是不寻常的。他性格外向,最出名的是描写友谊和饮酒。这个女人等她的情人已经有一段时间了,因为她的长筒袜湿透了。这是一个晴朗的夜晚:他没有不赴约的借口。

到了第三行,她接受了情人不会来的事实,回到自己的房间,放下珠帘。月亮可以代表两个人的分离、委屈或女人内心的映照,空虚而平静。正如庞德在注释中评论的那样,“这首诗尤其珍贵,因为她没有任何责备的话语”。

庞德不会说中文。他根据在日本的美国教授欧内斯特·费诺洛萨的遗孀提供的笔记翻译而成,他犯了一些错误。台阶是白玉——一种大理石,而不是宝石;不是长筒袜而是长筒丝袜。

按照传统,像这样的诗是用第三人称写的,诗人是一个全知的观察者。欧文先生说,在原作中,最后一行的月光被水晶窗帘散射,就像露珠散射一样:情人的月亮成了碎片。

庞德翻译的中国诗歌如此清新,《中国》这本诗集对现代美国诗歌产生了深远的影响。庞德想摆脱维多利亚时代的多愁善感和啰嗦。

在日本俳句和中国古典诗歌的结晶经济中,他找到了方法。

送别诗构成了许多唐诗。大多数都是公式化的,但这本书之所以引人注目,不仅因为它的情感微妙,还因为它的作者薛涛(约768-831)是一位以写作闻名的妓女。

送郑眉州

薛涛

雨暗眉山江水流,离人掩袂立高楼。

双旌千骑骈东陌,独有罗敷望上头。

数字“二”贯穿这首诗。这个女人的袖子,旗帜,骑兵的纵队都与这对夫妇形成了鲜明的对比,当丈夫带领自己的部队去打仗时,这对夫妇分开了,妻子留了下来。

根据译者珍妮·拉森的说法,全唐诗选本收录了大约2250位诗人;其中130首是女性,以600首诗为代表。妓女也是艺人,她们注定是天才诗人和音乐家。在妻子通常没有受过教育的时代,她们的谈话润滑了与有权势的男人之间的交易。“性当然也包括其中,”拉森女士写道,“但只是一部分。”

薛涛尤其成功。最终她退休了,能够独立生活——大多数妓女都没有这种命运,她们被迫结婚、成为妾或卖淫。在此之前,她在今四川成都为一名军事长官服务了数年。据说,长官要求授予她校书郎的头衔,即收集与合并文本的机构,作为对她写作能力的认可。

庞德被中国诗人对意象的专注所吸引。没有人比王维(699-761)看得更清楚了,他在这里写的是另一个唐诗的主题:归乡。

归嵩山作

王维

清川带长薄,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递嵩高下,归来且闭关。

第一幅对联在自然和喧嚣之间建立了对比,因为运货马车在水边移动。然后诗人看到河流回到海洋,鸟儿回到它们的巢里:王维想摆脱政府工作的压力,平静地退休。

接下来的三行描述了一系列障碍——古老的城墙、涉过的河流和一系列高大的山脉。但是最后一道屏障,大门颠覆了前面的屏障。它的背后代表着隐居和觉悟。

王维也是一名画家。翻译欧文先生说,他是“一个能看得见的人”。"总是想象那里有什么,那里没有什么。"他的诗表面上往往只是一系列关于自然的陈述,就像温伯格先生在翻译中比较的那首诗《鹿柴》一样。这些细节看起来很自然,但是你看得越仔细,发现的也就越多。

王维也是一位佛教徒。从30岁开始,他师从一位禅宗大师。这首诗通常被认为反映了人们普遍渴望逃离喧嚣的生活。辛顿先生还发现了一种更深层次的佛教对冥想中的宁静和开悟的渴望。

755年的安史之乱持续了七年,带来了唐朝从未完全克服的破坏。杜甫(712-770)大约有1200首诗出自那个时代,80%的作品留存至今。这是当世界分崩离析时的感受。

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

第一句是所有中国诗歌中最著名的一句。杜甫被困在首都,与妻子和孩子分离,国家处于战争状态,但春天来了,自然世界不断转动。当他反思灾难和痛苦时,他苦笑着面对自己的绝望处境。

杜甫写的是规范的诗句,在直译中可以看到一系列完美的相似之处。谭先生指出,第一句,杜甫站在后面,对比城市的苦难和大自然的冷漠。第二句,他走近了:水滴和鸟儿的叫声正在回应他的悲伤。

第三句谈到了内战,将内战与他自己远离家庭相比较。最后一个重点是诗人本人。他并没有陷入自怜,而是轻轻地笑着,把自己可笑的担忧从国家的毁灭转移到保全固定官帽的发夹——这种嘲笑更加尖锐,因为正如欧文先生指出的,杜甫从未身居高位。所有这些都在40个字中。

在翻译中,你无法体会到杜甫的排比——事实上,欧文先生和辛顿先生说,在英语中,重复使用相同的结尾终止模式很快就会让人厌倦,你也会错过文学典故和已经进入中国语言的短语共鸣。

然而,谭先生认为翻译有一个优势。对中国人来说,浩如烟海的评论让这些诗歌显得沉重,就像哈姆雷特的“生存还是毁灭”被过度使用一样。

但是第一次阅读唐诗的英语读者会发现它会像庞德的白绸扇一样等待着你,“纯洁如草上霜”。