从“驱除鞑虏”到“民族自治”:孙中山民族思想的时光变迁

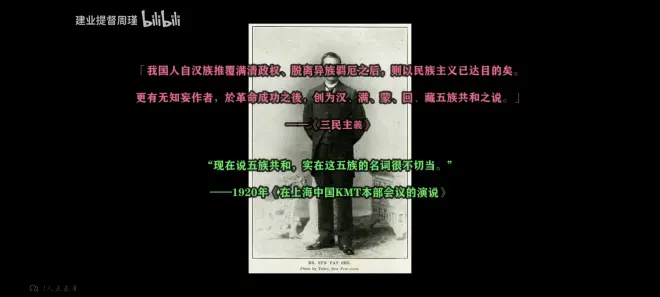

从“驱除鞑虏”到“民族自治”:孙中山民族思想的时光变迁 1)辛亥革命前:排满思想 1894年,孙中山创立兴中会,提出了“驱逐鞑虏,恢复中国,创立合众政府”的口号。同样,作为正式宣言的《中国同盟会的革命方略》,也把“中国”定义为“汉族人的国家”。一言概之,孙中山“排满”的内涵,即汉人汉族化,中华(华夏)文化汉族化,中国(人)汉族化,最后“升级”为“汉族国族化”。 2)从“排满”到“五族共和” 不过,随着时间的推移,他在演讲中逐渐抛弃了“排满”、“仇满”等内容。 “惟是兄弟曾听见人说,民族革命是要尽灭满洲民族,这话大错。….我们并不是恨满洲人,(而)是恨害汉人的满洲人。” 为什么孙中山会主动调整自己的“排满”认知?原因很简单,他遇到了自己从未面对和考虑过的民族分裂危机。外蒙古宣告独立,内蒙古、新疆和西藏等地出现了一系列的“排汉”浪潮。不客气地说,新生政权陷入进了分崩离析的危急时刻。 1912年元旦,孙中山发表了《中华民国临时大总统宣言书》,首次在正式文件中提出了“五族共和”论。“国家之本,在于人民。合汉、满、蒙、回、藏诸地为一国,即合汉、满、蒙、回、藏诸族为一人。是曰民族之统一。” 3)“二次革命”失败后:国族理论“二次革命(1913.07—1913.09)”失败后,孙中山提出了新的“国族理论”,宣告与“五族共和”理论正式切割。“自光复之后,就有世袭底官僚,顽固底旧党,复辟底宗社党,凑合一起,叫做五族共和。岂知根本错误就在这个地方。”何谓“国族理论”?他在《民族主义》中阐述道:“我说民族就是国族,何以在中国是适当,在外国便不适当呢?因为中国自秦汉而后,都是一个民族造成一个国家。”“同一血统、同一言语文字、同一宗教、同一习惯,完全是一个民族。”一言概之,孙中山将民族、国族与国家三种认同合为一体。“国族”是“民族”和“国家”的合体,“民族主义就是国族主义”,“(汉族)与满、蒙、回、藏之人民相见以诚,合为一炉而治之,以成一中华民族之新主义。” 1920年孙先生反五族共和不是为了重拾他以前的旧思想,而是因为满蒙贵族的参扰,提出新的国族理论!不要被某些营销号带偏了节奏