浅谈战舰的航速-功率估算问题

动态塞不下就转专栏啦(*v*)

浅谈以前自己玩过的战舰V-P模型计算(航速-功率),纯属兴趣,不涉及专业内容(都是中学时候玩的东西能有多高级呢)

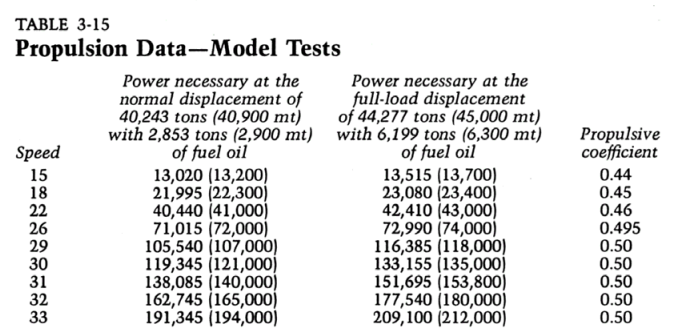

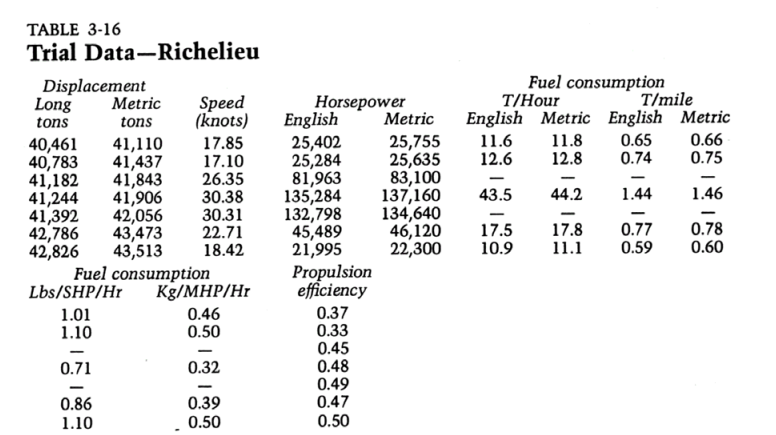

最简单的是立方模型P=k*v^3。以图1、2的数据,黎歇留号战列舰的线形是比较符合这个曲线模型的线性的。

但是,如果依据图3大河型的数据表,则V-P曲线明显变化得更剧烈,在低速段更平直,而在高速段更暴涨。我大概高三时用线性规划拟合的算法基本上就是参照这个曲线。

那么到底如何?其实应该注意:大河的数据比较特殊,是不具有代表性的。其实大河还有很多地方都非常值得注意,比如其动力的功重比其实很差,以及大部分资料对其的续航数据16节7200海里其实只能说是指标要求,而找有油耗的数据去自己算一下,其实大河在16节的续航完全超出了11,000海里。

比较有意思的是可以算一下不同航速段相对功率而言的燃料效率,其实在最高效率往下的航速,这个效率值反而较低,只是因为低速需要的功率少从而整体效果是增加了续航。这点应该跟螺旋桨的推进效率还有蒸汽的压力温度(燃烧效率)都有关系。

大河的线形设计其实非常出色,在巡航速度段表现了非常优越的阻力特性。

那么,我以前完全根据长宽吃水方形系数这些尺寸来拟合航速-功率模型的阻力特性其实是不够准确的,虽然相比更早期的算法已经更加精准。资料中所提及的"Speed-Length Ratio"是有道理的。也就是考虑所引起的水波的形状和舰体线形的适应情况。所以,如果要适应高速,则舰体普遍具有较大的长宽比。粗浅从物理上解释,舰体直线运动引起的水波,主要分前后两个过渡区域。艉部的收拢线形,以及艏部的“穿浪”线形,理想的情况是让海水“自然”地渐变流速,也就是尽量减少海水相互挤压堆积的“适应”范围。但是这样就比较有意思了,船又不能变形一会拉长一会变短去适应不同航速下的水阻效率。显然高速所引起的水波需要更长的“适应段”,相对为了效率而需要增大高速舰的长宽比。这便能一定程度上解释为何大河型在高速段会相比其他新战列舰有非常严重的功率暴涨现象。

顺便一提,图1要注意只是模型测试,对比图2的实船公试也可以作为模型水池实验的合理程度的参考。

那么,稍微总结一下。对于估算战舰的航速-功率模型,主要是分析舰体线形和不同航速引起的水波的一些参数。当然,还要考虑螺旋桨效率。现代的战舰有些是具有变矩螺旋桨的。

顺带提一些战舰的线形优劣。霓虹的金刚级战列巡洋舰在新造状态的线形是非常优越的,相对全速27.5节下功率相当低。甚至可以说金刚如此优越的线形也影响到了英国人在自己后续战巡上的舰体线形设计。最上级重巡其实是有艉部线形收度过大的问题,这导致全速时艉部喷浪严重,浪费了推进功率(从杂志《现代舰船》里最烂战舰那期看的),其实对比妙高、高雄的航速-功率数据也能看出来,最上多出了两万马力左右,而并没有明显的吨位增加。不过妙高、高雄实际上有超重问题,公试的排水量是有一定水分的。德三的希佩尔级重巡其实线形说实话差到迷惑,相对如此的最大功率来说还不一定达到34节,不知道怎么回事。

最后,稍微补充一下。事情还不止这么简单。驱逐舰之类的小型快速舰艇在大约30节往后是可以滑行的,滑行状态其实是能显著减少阻力的。另外,海况、舰体光洁度、主机维护度等因素也对航速有很大的影响,其中特别是驱逐舰这些轻型舰艇更是明显有海况对航速的影响,当然还包括载重,一些驱逐的轻载跟满载的吃水比例差异是很大的。

本来只是想随便发个动态而已...就这样吧(*v*)放飞自我随便写了

有想法或意见欢迎在评论区留言。

图片出处:

1、2:《British,Soviet,French and Dutsch Battleships of WWII》

3:《旧日本海军舰船》