论文|基于动态间隔的列控系统车载设备研发

注:本文为期刊公众号简版,完整版已发群内自取。

闫 琪,卡斯柯信号有限公司

杨奉伟,卡斯柯信号有限公司

崔君晓,卡斯柯信号有限公司

李 登,卡斯柯信号有限公司

摘要:针对目前CTCS-2/3级列控系统地面设备多、系统成本高,在一些边远地区会给运营和维护带来较大困难这一难题,研发了一种基于动态间隔的列控系统。该系统的车载设备采用多源融合测速定位、线路资源申请与释放、车车无线通信、完整性检查与监控,以及全IP多模通信等多项关键技术,实现列车自主定位、移动授权计算、完整性检查等功能;有效增加车载设备的自主性,降低对地面设备的依赖;同时可缩短行车间隔,提高运营效率,为列控系统后续发展提供一定的借鉴和参考。

关键词:动态间隔;车载设备;卫星定位;车车通信;资源申请;列车完整性检查与监控

目前,我国高速铁路广泛应用的CTCS-2/3级列控系统是采用地面应答器辅助速度传感器实现列车定位,利用轨道电路实现列车占用检查的。这种基于应答器实现列车定位的方式需要大量地面设备,系统成本高;并且在CTCS-3级列控系统中,无线闭塞中心(RBC)周期性向所有在线列车发送线路数据、临时限速和移动授权等信息,车地之间通信的数据量和实时性均对无线通信系统提出很高的要求。但由于无线网络的复杂性,造成车地无线通信超时制动停车的情况时有发生,影响列车的运营效率。另外,在我国地域辽阔的西部和边远地区,自然环境恶劣,交通及通信基础设施不完善,铁路建设、运营和维护较为困难,急需引入卫星定位、车车无线通信、完整性检查与监控等技术,增强车载设备功能,去除轨道电路,尽量减少轨旁设备,以降低运营和维护的难度。为此,本文提出一种基于动态间隔的列控系统方案,并针对系统中的车载设备进行深入研究。

1 基于动态间隔的列控系统

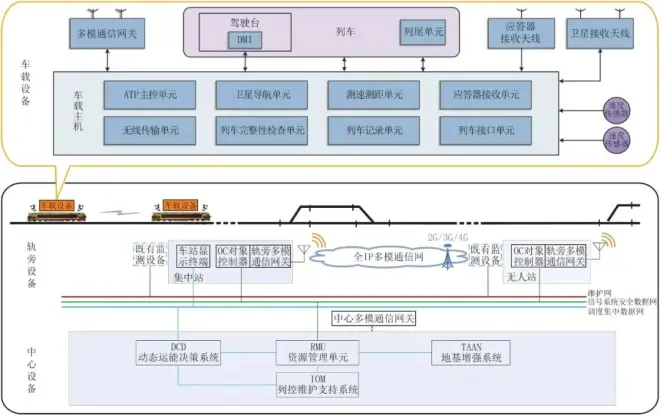

基于动态间隔的列控系统是指基于卫星导航单元实现列车自主定位,车载设备完成列车完整性检查,全IP多模通信技术实现车地、车车,以及地面设备间的双向无线传输,采用移动闭塞方式控制列车追踪运行的列车控制系统。它可兼容CTCS标准体系,通过车车通信实现列车间的通信与协作,有效缩短列车追踪运行间隔,提高运营效率,其系统架构见图1。

1.1 地面设备

地面设备由轨旁设备和中心设备组成,主要包括动态运能决策系统(Dynamic Capacity Decision,DCD)、资源管理单元(Resource Management Unit,RMU)、对象控制器(Object Controller,OC)、地基增强系统(Track Area Augumentation Network,TAAN)和列控维护支持系统(Integrated Operation&Maintenance System,IOM)等。

1)DCD指挥和管理管辖范围内的所有列车,通过RMU设备实现列车的集中控制;具备行车调度指挥、信号集中控制、自动按图排路等功能,可满足列车的高效运行需求。

2)RMU可根据列车需求分配轨旁资源的使用,通过OC驱动轨旁资源动作,检测轨旁资源状态并及时采取安全措施,保证行车安全;具备转发运行计划、列车位置占用管理、电子地图下载与校验、资源管理、临时限速管理及维护诊断等功能。

3)TAAN向车载设备提供卫星差分数据。

4)IOM实现列控系统设备的状态监测信息收集、分类存储、智能分析和故障预警等功能。

1.2 车载设备

车载设备由车载主机、速度传感器、人机交互界面(Driver Machine Interface,DMI)、多模通信网关、列尾单元、卫星接收天线、应答器接收天线等组成。采用卫星导航结合电子地图的方式,实现列车自主定位;通过列尾单元实现列车完整性检查;与RMU和前后车通过双向无线通信交互数据,根据运行计划自主完成线路资源申请/释放。同时结合线路数据、车车通信获取的前车位置、进路申请情况、道岔状态等信息,综合计算移动授权,采用目标-距离连续速度控制模式曲线,监控列车安全运行。

1)车载主机由ATP主控单元、卫星导航单元、测速测距单元、应答器接收单元、无线传输单元、列车完整性检查单元、列车记录单元和列车接口单元等组成。采用自主研发2乘2取2架构的安全计算机平台,通过列车接口单元完成与列车之间的接口,实现列车状态采集和制动输出。其中卫星导航单元由3个异构的卫星接收机组成:1个全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)接收机和2个全球组合导航系统(导航卫星+惯性导航)接收机。车载设备将采集到的速度传感器信息与GNSS信息融合,结合电子地图信息,通过卡尔曼滤波算法,实现列车的综合测距定位功能,并根据列车位置和定位精度,实现虚拟应答器的触发。

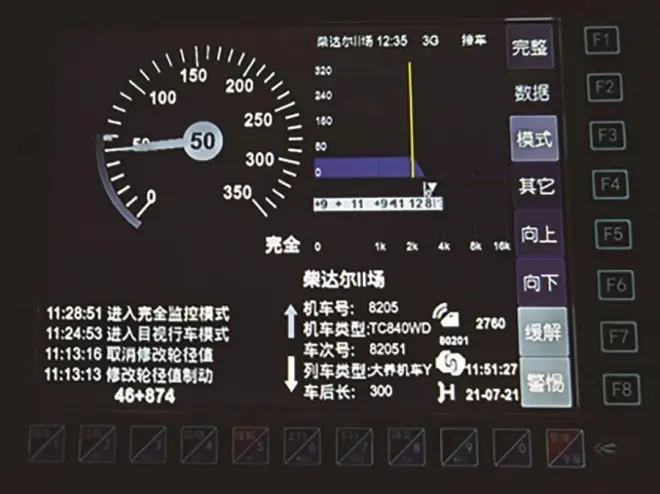

2)DMI是司机与车载设备的接口,车载设备通过DMI显示列车当前所在的车站名称和公里标、移动授权终点、列车目标-距离速度控制曲线、允许速度和目标速度、列车运营计划和前方进路申请状态、前车信息等,辅助司机完成列车的平稳安全运行。

3)车载设备通过多模通信网关,实现与RMU、列尾单元和其他车载设备之间的无线通信。多模通信网关同时支持公网4G、GSM-R及海事卫星等多模式通信,增加了通信的冗余性和稳定性。车载设备通过多模通信网关可完成以下功能:①从RMU实时获取列车运行前方的线路数据、列车运营计划及GNSS卫星差分信息,同时从RMU更新下载线路电子地图,接收前后车列表,申请及释放对应的进路资源等;②车载主机与列尾单元建立安全通信,周期性获取列车尾部的地理位置、风压和速度信息,实现列车的完整性检查和监控;③将列车维护信息发送给IOM,实现故障及维护信息的查看与分析。

4)车载设备的每个卫星接收机连接1个卫星接收天线,卫星接收天线支持北斗/GPS等卫星导航系统。应答器接收天线用于接收应答器信息,安装在头车车下沿车长方向纵向中心。

本文重点对基于动态间隔的列控系统车载设备进行研究和开发。

2 车载设备关键技术

2.1 多源融合测速定位

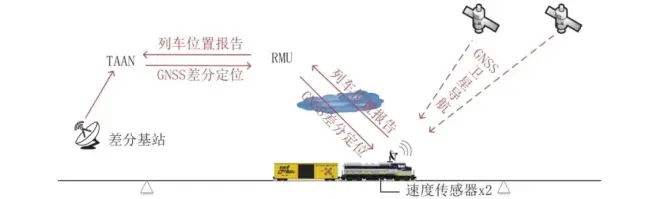

基于动态间隔的列控系统车载设备采用3个异构的卫星接收机,通过3取2方式实现定位单元的冗余配置。TAAN与地面设置的差分基站相连,通过RMU和车地无线通信网络将差分定位信息发送给车载设备,测速定位原理示意见图2。

车载设备通过交叉检验2路GNSS数据来保证数据的正确性,即对2路GNSS数据的经度、纬度、速度等信息分别进行差值比较,若差值均未超过设定的阈值,则认为交叉检验成功。交叉检验通过后,先根据电子地图中的GNSS测绘数据进行地图匹配,获取列车当前的估计位置(Measured Track Location,MTL);再将MTL、2路速度传感器的原始速度、GNSS速度、联合测量不确定度等作为输入参数进行卡尔曼滤波计算,可得到卡尔曼滤波位置、位置不确定度(计算列车最大安全前端、列车最小安全末端)和卡尔曼速度。

在线路电子地图中,描绘卫星定位和运行的基础数据,主要包含轨道地理信息数据和固定应用数据2部分。其中,轨道地理信息数据涵盖了卫星定位经纬度数据与轨道位置数据间的对应关系;固定应用数据包含区间和站内的实体及虚拟应答器、车站内道岔、管辖边界等。当车载设备多源融合计算得到的卡尔曼滤波位置,经过电子地图固定应用数据中虚拟应答器关联的位置时,车载设备即触发该虚拟应答器,从固定应用数据文件中读取应答器报文,同时基于该应答器,向RMU报告列车位置。另外,车载设备选取卡尔曼滤波速度和速度传感器经空转打滑处理后的速度中的最大值作为列车安全速度,并根据目标-距离曲线计算得到列车的允许速度,实现列车运行速度监控和安全防护。

2.2 资源申请与释放

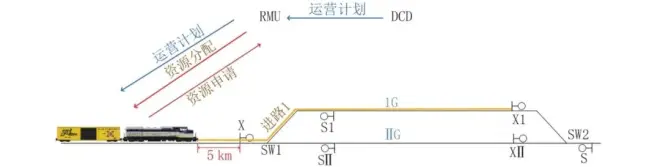

基于动态间隔的列控系统采用车载设备自动办理进路模式,提高了线路资源利用率,简化了地面设备功能,降低运营维护成本。车载设备通过多模通信网关与RMU进行无线数据交互,在列车获取到有效位置并经过列车前方第1个应答器后,RMU发送列车前方线路数据给车载设备,由车载设备根据前方线路数据,计算目标-距离曲线并转入完全模式控车。同时RMU周期性地将列车运行计划发送给车载设备,车载设备根据运行计划,通过进路搜索方式确定列车前方的移动授权终点。

若移动授权终点为下一站的接车进路始端信号机,且距该信号机小于一定距离,则车载设备根据运行计划开始向RMU申请办理下一站的接车进路。RMU负责检查进路申请的合理性,并为列车办理接车进路。进路办理成功后,向车载设备发送进路授权许可及前方进路道岔状态信息。车载设备电子地图中描绘了全线的进路数据,包含每个车站每条进路对应的进路号、进路起点和终点位置、进路经过的道岔编号及状态等信息。车载设备收到RMU发送的进路授权许可和前方进路道岔状态信息后,进行道岔状态有效性检查。当车载设备判断RMU发送的当前进路道岔状态与电子地图中配置的进路道岔状态一致后,即认为进路申请成功,将移动授权延伸至进路终点的出站信号机处。资源申请示意见图3。

在国铁普速线路上,司机只能通过调度电话从车站值班员处获取前方车站的进路排列信息;在CTCS-2/3级列控系统中,调度集中系统在完成进路触发后,自动生成进路预告信息,并通过GSM-R网络发送至机车综合无线通信设备上,将进路预告信息显示给司机;在基于动态间隔的列控系统中,运营计划由DCD下发至RMU,RMU再转发给相应的车载设备,DMI在CTCS-2/3级列控车载设备DMI显示规范基础上进行了优化,增加了接发车车站名称、股道号、到发时间、接发车类型等运营计划信息的显示,以及列车进路申请办理过程的显示,便于司机实时掌握列车进路办理情况,提高司机驾驶列车的安全性和准确性。

当列车完全驶入站内接车股道,并且列车尾部出清接车进路终点信号机(一般为反向出站信号机)一定时间t后,车载设备开始向RMU发送进路资源释放请求,RMU通过列车位置占用检查确认进路空闲后解锁该进路。

车载设备判断移动授权终点为发车进路始端信号机(即出站信号机),并且距离列车运行计划发车的一定时间段内时,开始向RMU申请办理列车发车进路,RMU进路办理成功后,向车载设备发送进路授权和进路道岔状态信息,车载设备核对通过后,将移动授权终点延伸到区间。

2.3 车车无线通信

目前CTCS-3级列控系统先由地面设备根据前方线路行车条件,为每辆列车生成行车许可,并通过车地通信发送至车载设备,再由车载设备依据地面的行车许可生成监控列车运行的动态速度曲线。基于动态间隔的列控系统在车载设备中引入车车通信技术,实现列车间数据的直接交互,地面设备不再计算行车许可,而是将区间应答器链接、静态限速、坡度等线路资源发送给车载,车载设备结合线路资源长度和从前车获取到的位置、速度、加速度等信息,实时计算列车的移动授权,并生成动态监控曲线。基于动态间隔的列控系统将车地无线通信扩展到列车之间,通过列车前后追踪实现移动闭塞。与CTCS-3级列控系统相比,该系统删除地面计算行车许可再发送给车载设备的环节,减少了地面设备的处理和传输延时,可有效缩短行车间隔,提高运营效率;同时实现列控系统总体功能的再分配,将部分地面设备的功能转移到车载设备,可简化地面设备结构,降低维护成本。

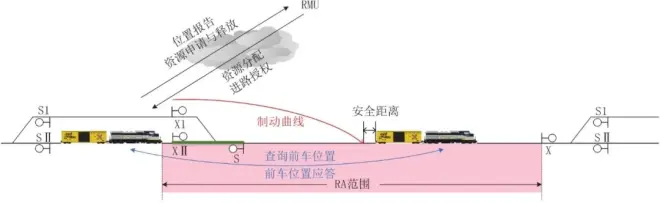

车车通信示意见图4,列车从站内启机后,车载设备向RMU注册建立无线通信连接,并周期性地向RMU报告列车位置;当列车获取到有效位置,并经过列车前方第1个应答器后,RMU向车载设备发送资源分配信息(Resource Allocation,RA),包括安全资源信息(前车信息、危险点信息)、线路数据(应答器链接信息、坡度信息、静态速度曲线、线路条件)和道岔状态信息等。RA的范围从当前列车车头位置起至下一站进站信号机处终止。车载设备从RMU获取到前车信息后,判断若当前列车与前车之间不存在危险点,则通过多模通信网关与前车建立安全通信,周期性查询前方列车的位置信息(包含前车位置、运行方向、速度和加速度、定位误差、完整性状态、列车安全长度等)。车载设备依据从前车获取的列车位置信息、从RMU获取的前方线路数据和进路搜索结果,同时考虑一定的安全距离,自主计算当前列车的移动授权和目标-距离连续速度控制模式曲线,实现移动闭塞方式下的列车追踪运行。

相较于CTCS-2/3级列控车载设备DMI,基于动态间隔的列控系统车载设备DMI增加了前车信息的显示。当车车通信建立成功后,DMI实时显示前方列车车次号、前方列车与当前列车之间的距离信息,以及与前车的通信连接状态,便于司机更直观地了解前方列车信息。车车通信DMI显示示意见图5。

若前方列车下一站进路与当前列车不同,则当前方列车车头越过进路起点后,根据RMU发送的应答器链接信息,当前列车可判断出前车位置报告中的应答器不在当前列车的进路上,此时车载设备采用上次前车发送的列车位置计算列车移动授权;若当前方列车尾端越过进路起点后,RMU更新RA中的前车信息为无前车,则车载设备将断开与前方列车的通信,并根据进路搜索结果,将移动授权终点延伸至进站信号机处,待进路申请成功后再向站内延伸。

2.4 完整性检查与监控

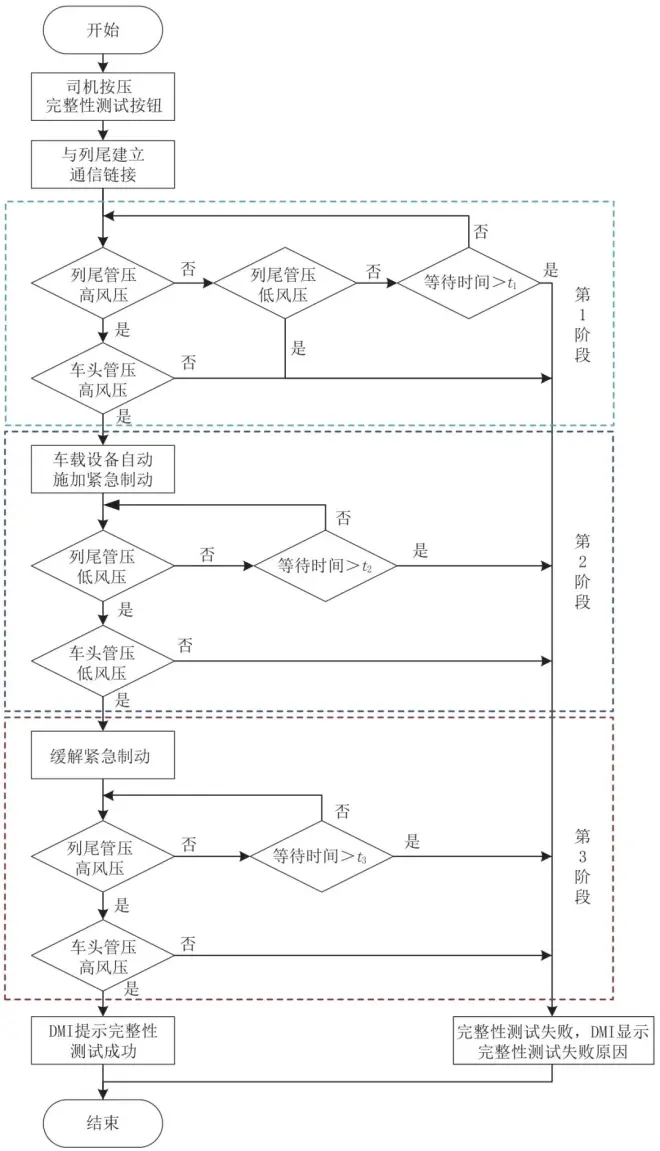

基于动态间隔的列控系统车载设备通过在列车尾部安装列尾单元,实时获取列尾风压、位置、速度等信息,并通过多模通信网关发送给车载主机,车载主机通过从列尾单元获得的列尾信息检查和检测列车完整性。车载设备上电启机后首先通过测试来确认列车完整性状态,测试流程见图6,主要分为以下3个阶段。

第1阶段:确认高风压。车载主机在一定时间t1内周期性地查询列尾管压,如查询到列尾管压为高压后,检测车头管压;如果车头管压也为高压,则进入下一阶段。

第2阶段:放风阶段。车载主机施加紧急制动后查询列尾管压,如列尾管压为高压,则继续进行周期查询;如在一定时间t2内查询到列尾管压为低压后检测车头管压,如果车头管压也为低压,则进入下一阶段。

第3阶段:充风阶段。列车充风过程中,车载主机在一定时间t3内查询并检测列尾管压状态,在周期性地查询列尾管压过程中,如果查询到列尾管压为低压,则继续查询;如为高压,则判断车头管压,如车头管压为高压,则车载主机判断列车具有完整性。

列车完整性建立成功后,车载主机通过风压监控、基于卫星定位的车长估算、速度监控等途径来监控列车的完整性。如列车完整性丢失,车载设备通过声音报警向司机进行提示,并在DMI上显示列车完整性丢失的原因,同时输出制动控制列车停车。

2.5 全IP多模通信技术

基于动态间隔的列控系统车载设备采用全IP多模通信技术,实现车载设备与RMU,以及车载设备之间的双向无线传输。全IP多模通信由多模通信网关实现,多模通信网关在原有铁路通信系统GSM-R网络的基础上,融合了公共蜂窝网络与卫星移动通信网络,形成的多模通信系统能够同时支持公网2/3/4G、GSM-R及海事卫星等多模式无线通信,在通信基础建设条件恶劣的地方也可实现无线数据的传输。另外,多模通信网关具备通信链路冗余功能和链路切换功能,以铁路专网GSM-R为主要通信网络,卫星和公网设备为备用网络,在没有铁路专网的条件下,优先采用卫星通信,以公网作为备用网络。这种多模通信方式在在用网络中断后可切换至其他可用链路,提高了通信的稳定性。

3 结论

目前,基于动态间隔的列控系统车载设备已完成全部功能开发,并在青藏公司哈木线上通过了现场试验和专家组验收评审。在CTCS-2/3级列控系统的基础上,实现了车载设备的功能优化与智能化水平的提高。1)基于动态间隔的列控系统车载设备采用多源融合测速定位技术,结合“电子地图+虚拟应答器”的方式,既可实现列车的自主定位,又兼容CTCS系统基于应答器定位的方式。与传统的CTCS-3级车载设备相比,可不依赖于实体应答器实现列车定位,有效降低了应答器的铺设和维护成本。2)采用车载设备自动办理进路方式,提高了线路资源利用率,同时简化了地面设备功能,使得地面设备管辖范围扩大,可减少全线地面设备的数量,降低系统成本。3)在车载设备上引入车车通信和列车完整性检查技术,突破了传统的固定闭塞方式实现列车的移动追踪,可大大缩短行车间隔,提高运营效率。

来源:《铁道通信信号》编辑部