谷振诣《批判性思维》

一、理性的声音:批判性思维

1.1批判性思维的定义

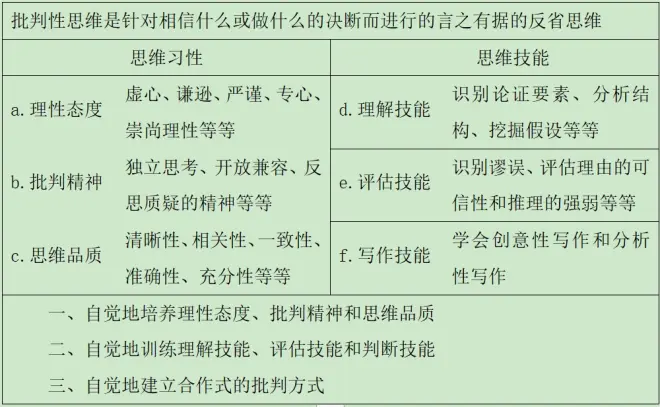

批判性思维是面对相信什么或做什么的决断而进行的言之有据的反省思维。Robert H.Ennis,1992,Critical Thinking: Whatis it?

1.2批判的概念

1.2.1批判的要素

1.2.2批判的原则

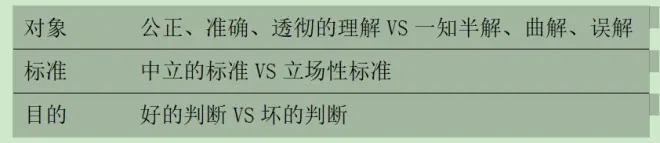

针对对象,理解的宽容原则。以合理性的最大限度理解所批判的对象——尽量避免误解、曲解、一知半解等等。理解方面出现问题,会严重影响批判的质量。

针对标准,批判的中立原则。立场性标准与中立的标准,中立原则就是以无争议的或者绝大多数人认同的准则作为批判的标准。比如,逻辑准则、科学准则、法律准则、道德准则等等;使用立场性标准进行批判,容易产生争议,陷入公说公有理,婆说婆有理的境地。宽容原则和中立原则是确保思维的客观性、公正性与合理性的原则。

1.2.3批判的目标

目标:得出好的判断(决断,决策)好判断的价值。基于宽容原则和中立原则所得出的判断,要比以其他方式得出的判断,其质量要高得多。

1.3反省思维

批判是一种思维活动,批判是一种什么样的思维活动?

第一层思考:自然思维(如围棋-实战)。自然的思考,洞察力和偏见、事实与错觉、真理与谬误……混合在一起的思考活动。第二层思考:反省思维(如围棋-复盘)。对第一层思考的分析、评估、审验等反思性思考活动,对自己的所知进行校正、净化、更新、完善……

(总结)批判性思维是面对相信什么或做什么的决断而进行的言之有据的反省思维。基于宽容原则和中立原则。批判意味着理解与评判,而不是辩论或反驳。批判是建设性的思考方式,而不是破坏性的。//基于反省思维。批判重在自我批判。批判性思维是自我指导、自我规范、自我检测和自我校正的思考。——保罗(Richard W.Paul)

1.4批判性思维的价值

1.4.1批判性思维的人生价值

你最相信谁?你最听谁的?谁能改变你?相信自己:相信自己意味着每个人都按着自己所确信的“真理”而行动,然而,自己所确信的“真理”不就是真理,其中有真理也有错觉、偏见、妄念、陈规陋习甚至迷信。我们所确信的“真理”是一个鱼龙混杂的信念系统,但它确实在支配着我们的行动。因而我们需要净化、校正、更新和优化我们的信念系统。自我改变:既然最听自己的,既然没人能改变你,那就只能寻求自我改变。批判性思维是寻求自我改变的工具。批判性思维的本质是审验和评估,通过对自我的思想和观念进行审验和评估,净化、校正、更新、优化我们的信念系统以便形成更好的选择和判断,并由此提高我们生活和工作的质量,成就卓越的人生。

1.4.2批判性思维的社会价值

批判性的思考习惯,如果它应用在社会中变得寻常的话,将遍及社会中所有的风俗,因为它是解决生活问题的方法——人类学和社会学的鼻祖,萨姆纳(W.G.Sumner),社会习俗,1906.

1.4.3批判性思维的教育价值

只有对批判性思维能力进行教育培养才能真正称得上是培养合格市民的教育。批判能力是教育和训练的产物。它是一种思维习惯和力量,是人们获得幸福的首要条件,是无论男女都应接受的训练。只有它才能保证我们不出现错觉、欺骗、迷信以及对自己和所处环境的误解。——萨姆纳,社会习俗,1906

批判性思维是清除错觉、识破欺骗、破除迷信、澄清误解、做出好的判断、迈向成功人生的工具;批判性思维是教育的使命;批判性思维是树立科学发展观,建设理性和民主社会的工具。

参考书籍,批判性思维原理和方法,[加]董毓,高等教育出版社,2010

二、批判精神与理性美德

2.1批判精神

2.1.1独立思考的精神

独立思考:在寻找和发现问题、探究和解决问题,以及接受或拒绝一种思想观念时,充分发挥理性的自主。

批判性思维预设独立思考,或者说独立思考是批判性思维的最低要求。

独立思考不是标新立异,独立于现存知识体系之外的“独立思考”是不存在的。

2.1.2反思质疑的精神

反思是对思考的再思考,对自己的初始想法或看法进行推敲、审验、评估,找出其中的偏见、错觉、妄念甚至迷信等缺陷。质疑是对观念的真理性和行动方案的合理性持有的疑问。“我相信……是因为……;我这样做,是因为……理由是真的吗?潜在的假设可靠吗?推论合理吗?”

反思质疑是批判性思维的基本要求。反思不是重复思考。如同借助镜子观看自己的面容一样,反思需要以换位思考所得到的看法为镜子,审查出自己所知中的缺陷。质疑不是情感性的怀疑。

2.1.3开放兼容的精神

开放就是拓宽视野、突破局限。

自我中心(Egocentricity)与斯格托玛(Scotoma):人们总是根据自己的经验、知识和已经形成的思维方式,来感知和判断眼前的事物,并认为我的感知和判断更好。心理学家将“我的更好”这样的认知方式称为自我中心。自我中心会限制我们观察事物的角度,排斥不同的观念和思维方式,形成认知方面的盲点。心理学家把这种由于集中关注自我的认知而形成的盲点叫做斯格托玛(希腊文原意指黑暗,失去部分视野、盲点)。如盲人摸象。

开放精神就是勇于突破自我中心的局限,破除斯格托玛的精神。

亨特教授提出“三的规则”:对问题至少要从三种角度去思考,提出三种方案来决定行动,考察三种反驳你的观点,寻找三个例子来解释一个概念,等等。Hunter David A.2009.A Practical Guide to Gritical Thinking What to Do and Believe.

兼容就是减少分别心,对不同观点一视同仁。兼容优于宽容。宽容是一元价值观之下的宽宏大量,宽容是有限度的;兼容是多元价值观之下的海纳百川,没有限度。兼容指的是一种精神境界,不是不讲原则、没有立场。开放兼容的精神是精通批判性思维的最高精神境界。

(总结)具有独立思考、反思质疑和开放兼容精神的人,才能成为好的批判性思考者。批判精神是克服懒惰和模仿、盲从和冲动、超越自我、精通批判性思维的前提条件。//精神在一种持久的追求中才得以显现出来,持久地追求独立思考、反思质疑和开放兼容的精神,需要有勇气和毅力,需要有勤奋、诚实、谦逊、执著、公正等理性的美德做保障。

2.2理性美德

人脑的三种功能:(1)欲望:理想、目标、愿望、动机、目的、价值等等。(2)情感:快乐、痛苦、喜悦、烦恼、平静、浮躁等等。(3)理性:分析、比较、概括、判断、推理、论证等等。

2.2.1虚心与谦逊

“虚心使人进步,骄傲使人落后。”虚心意味着什么呢?虚心就是意识到自己的所知和信念是不完善的,具有倾听多方面意见、思考新问题、接纳新观念的态度和意愿。它意味着虚己容物和克服骄傲自满。虚心意味着放弃捍卫自己信念的态度,愿意倾听多方面的意见,留意来自各种渠道的事实和信息,关注各种可供选择的途径和方案,对新的思想观念持有一种好奇和主动追求的态度。

精神是人在思考时表现出来的意志和持久的追求。态度是人在思考时表现出来的当下的意愿和倾向。

虚心的态度 + 开放兼容精神 = 理性的谦逊

2.2.2专心与执著

心欲安静,虑欲深远。心安静则神策生,虑深远则计谋成。——《鬼谷子·本经阴符七术》

专心与深思:“欲多则心散,心散则志衰。”

执着与熟虑,“只有人们心甘情愿地忍受疑难的困惑,不辞劳苦地进行探究,他才可能有反省的思维。”——杜威,我们怎样思维

“贪欲导致浮躁,心急导致武断。”

专心的态度 + 独立思考的精神 = 理性的执著

2.2.3平和与公正

公正的思考就是对自己的观点和他人的观点,或者相对立的观点一视同仁,尽量减少受自身利益和自我形象的影响。培养公正的思考离不开平和的心态。心态不平大多与自身利益或自我形象受损有关。

自私的思考态度引导我们为当前的信念和思考方式辩护,为谋求私利寻找理由,还会引起情感上的忐忑不安,理智上的强词夺理。

平和就是要有一颗平常心。不要过分看重自己的利益和形象,心就会静下来;心静下来,才能一碗水端平,公正地看待自己和他人的观点,将自身利益和自我形象的影响降到最小。

平和的心态 + 反思质疑的精神 = 理性的公正

(总结)只是具有方法的知识,那是不够的;还必须具有运用方法的愿望和意志。//精神是人在思考时表现出来的意志和持久的追求,态度是人在思考时表现出来的当下的意愿和倾向。将当下的意愿和持久的追求结合起来,就会形成诸如理性的谦逊、执著、公正、勇敢、诚实、勤奋等好的理性美德。

参考书籍,思考的力量 [美]查理德·保罗,丁薇译,上海人民出版社,2006

思考的艺术[美]文森特 赖安·拉吉罗,马昕译,世界图书出版公司,2010

三、思维品质与思维技能

3.1思维品质

3.1.1 清晰性

清晰性指的是思考问题时的条理和层次要清楚,运用概念和断言表达思想时,概念和断言的意义要清楚。

3.1.2相关性

相关性指的是围绕手中的问题进行思考,搜集与问题相关的信息,对问题做出有针对性的回答,避免将不相关的问题牵扯进来。

3.1.3一致性

在清晰和相关的前提下,存在一致或不一致的问题。不一致的思想是荒谬的,不一致的问题是没法回答的,不一致的行为是有害的。

(总结)就理性自身的特性而言,清晰、相关、一致是思考的最低要求,就如同正直、诚实、勤劳是做人的最低要求一样。此外,诸如准确、严谨、深刻、充足、辩证等理性的要求,都是衡量思考质量的标准。在日常的思维活动中,将这些理性的要求内化为思维的品质,形成良好的思维习惯,这是批判性思维教育的重要任务。因为理性是人的根本特性之一。

3.2思维技能

面对相信什么或做什么,我们会产生一些想法或主张,当我们考量一个主张好不好时,就是在进行批判性思维。判定一个主张的好坏,是对思考的再思考,也就是反思。

判定一个主张好坏的根据不是这个主张本身,而是支持它的根据、理由和推理。一个主张的好坏取决于支持它的理由和推理的质量。给出支持主张的理由叫论证。对论证好坏的评估,其核心就是对理由和推理质量的评估。尽管专家们对批判性思维技能有不同的看法,绝大多数专家都认同:评估论证好坏的能力是批判性思维核心的思维技能。

评估论证好坏的核心标准,(1)理由真实;(2)推理符合逻辑规则。

评估论证的任务和技能,围绕论证的三个要素,提出批判性问题:(1)议题和主张;(2)理由和假设;(3)推理。

中心议题是什么?//在中心议题上的主张或结论是什么?支持主张的断言或理由是什么?//对议题、主张、理由以及论证语境的表达是否清晰?//理由真实吗?若真实,与主张相关吗?推论是建立在某种假设上吗?若是,假设合理吗?//从理由得出结论的推理,符合逻辑规则吗?//结论是否超出了理由担保的限度?//是否存在削弱结论的其他证据?

(总结)训练批判性思维不仅要有批判精神和好的思维品质,还要有熟练运用批判性思维方法的技能。训练思维技能,如同训练弹琴和开车等其它技能一样,掌握正确的方法,再加上勤奋苦练。

四、批判性阅读的方法与实践

4.1批判性阅读的方法和技术

4.1.1批判性阅读的阶段、目的和任务

4.1.2理解方法:宽容原则/发掘论证(理解性问题)

了解作者、出版和背景信息//文章的中心议题是什么//作者的主张或结论是什么//支持结论的理由或前提是什么//关键性概念或词语的含义是什么//论证的基本要点是什么//分析论证结构,由前提到结论的推理是什么?

4.1.3批判方法:中立原则/拷问论证(批判性问题)

理由是真的吗//理由与结论相关吗//若相关,推理合乎逻辑吗//从理由得出结论,需要依靠某种假设吗//这种假设合理吗//是否存在与结论相关的反例//需要限定或解释论证中的某些概念或词语吗?

4.3图尔明(stephen E.toulmin)模型

一个好论证,由六个部分组成:数据(Data):事实、证据(相当于小前提)。断言(Claim):被证明的结论、主张、观点。保证(Warrant):用来连接证据和结论之间的普遍性原则、规律(相当于大前提)。支撑(Backing):为保证(大前提)提供进一步支撑的陈述、理由,以表明原则或规律是真的。辩驳(Rebuttals):对已知反例的考虑。限定(Qualifiers):考虑到可能出现的反例,对结论的范围和强度进行限定。

图尔明模型(上图)的特点和优点:把起不同作用的理由以不同的位置标示出来;明确了保证自身也需要证明;突出了辩驳和限定成分的重要性;图尔明模型更接近实际论证的模式。

(总结)批判性阅读就是要在坚持宽容原则的基础上,准确地回答理解性问题;在坚持中立原则的基础上,恰当地回答评估性问题。在准确的理解和恰当的评估基础上,得出论证好坏的判断。//分析论证的结构是批判性阅读最具有挑战性的任务,图尔明模型为完成这项任务提供了帮助,而且为构造好论证提供了指引。

五、理由与原因

5.1论证的概念

论证就是给出支持主张的理由。好论证是我们确立信念的工具。一个好论证必须满足两个条件:(1)理由真实;(2)推理符合逻辑规则。

5.2区分理由与原因

给出支持主张的理由叫论证;给出事物产生的原因叫因果解释。论证和解释都可用“因为,所以”来联结论证是为了支持或证明主张,解释是为了指明某事物产生或形成的原因。由于论证和解释都是对“为什么”的直接回答,两者容易混淆。

区分论证与解释的标志词,理由的标志词:根据/基于/理由是……;主张的标志词:得出/推断/证明……;原因的标志词:归因于……;结果的标志词:导致……。

区分方法1:用“证明”替换“因为,所以”,说得通,表达的是论证;说不通,表达的是解释。或者用“导致”替换“因为,所以”说得通,表达的是解释;说不通,表达的是论证。区分方法2:如果上下文的语境指示A需要证明,而B不需要,则“A,因为B”型的语段表达的是论证;如果上下文的语境指示A至少与B具有同样的真实性或可信性,那么“A,因为B”型的语段可能表达的是一种解释。

区分论证与假言陈述,“因为B,所以A”与“如果B,则A”的区别:在“因为B,所以A”中,B与A得到了断定,表达的是论证;在“如果B,则A”中,B与A未得到断定,B是某种假设,A是在这种假设情况下所产生的后果,表达的是假言陈述。

5.3因果解释与因果论证

因果解释本身不是论证,比如,细菌导致感染;温室气体导致全球变暖。因果解释本身只是一种因果陈述或者因果主张。但是,因果解释的提出隐含着推理和论证,而且因果解释需要检验和确证。(1)提出因果解释需要进行调查、分析和推理,得出最有竞争性的因果解释。(2)验证因果解释。从初步验证到最终确证,也就是从经验证明到科学证明,通常还要走很长的路。

(总结)理由是支持主张的证据;原因是对已知事实给出的解释。//因果解释本身不是论证。把因果解释本身当成论证,不但会把因果解释的提出及其检验简单化,而且也会把论证简单化。//尽管因果解释的提出和检验都含有论证,但是,判断好论证与判断好解释的标准不同,好论证:理由真实;推理符合逻辑准则。好解释:一致性;简单性;可检验;不循环。

六、前提与假设

6.1什么是假设

论证中未表达的前提称为假设。前提是明确表达出来的;假设是被省略的前提,以及前提(已表述的或未表述的)得以成立的深层根据。

6.2假设的分类

预设(Presuppositions):判定一个陈述真假的必要条件;省略的前提(Suppressed Premises),又称“填空者”;支撑假设(Underlying Assumptions):使前提成立的深层依据。

假设有预设、填空者和支撑假设。它们是论证赖以成立的前提之一,其中有一个为假,就会导致论证的破产。然而,假设在论证中并没有表达出来,需要理解者将它们挖掘出来。

6.3挖掘假设

评估论证的标准有两个:理由真实;推理符合逻辑规则。判断理由是否真实,需要挖掘潜在的假设;判断推理是否符合逻辑规则,需要剖析论证的结构。

剖析论证结构,挖掘潜在假设,考验读者理解力的深度,二者是批判性阅读面临的非常具有挑战性的任务,也是评判读者是否真正读懂一篇论证性文章的标准。

(总结)掌握正确的推理形式,有助于寻找填空者。除此之外,挖掘假设是理解的艺术,没有固定的方法和规则。牢记论证可见结构中的理由和主张,关注那些足以影响支持主张力度的假设。//科学家长期默认的假设也可能是错误的。挖掘假设的价值在于训练和提高理解力,识别深层的谬误。

七、含糊、虚假和关联性谬误

7.1含糊不清

◎含糊(amphiboly),含糊指的是概念或语词、断言或语句的含义模糊不清、含混笼统。

◎歧义(equivocation),论证依靠了一个概念或语词在两种不同意义上的使用,无论是明显地、还是含蓄地使用,该论证都会产生歧义的谬误。

(总结)歧义与模糊不同,歧义通常可以分析出两种或两种以上清楚的含义,模糊则没有清楚的含义。//由于句子的语法结构不严谨而导致的歧义,通常易于澄清;通过玩弄语词歧义,运用混淆概念或偷换概念等手法进行诡辩,使不合理的论证貌似合理,澄清这种歧义具有挑战性。

7.2 理由虚假

好的批判性思考者首先要审查、检验的则是理由或前提的真假。判断信息的可信度,审查证据的质量,这是批判性思维重要的任务之一。

◎绝对化(Dicto Simpliciter),在论证中,对概括性陈述进行无条件的断定,就会产生绝对化的错误。将概括性或一般性陈述绝对化,会导致反例的产生。“由于运动有益于健康,所以,每个人时时刻刻都要增强运动。”结论过于绝对,若要使这个结论为真,需要更加绝对的前提来担保;反例,“重度高血压或严重骨质疏松症患者不宜增强运动”。无法证明绝对化的主张为真,因为绝对化的主张导致反例的产生。

◎遮盖论据(suppressed evidence),理由真实意味着论证的前提不能忽视某些重要的论据,这些论据可能比已经表述出来的论据更重要,它可能削弱原论证的结论,或者得出一个与原论证的结论不同的结论。如果在论证中有意或无意地忽略这样的论据,就会产生遮盖论据的谬误。与回避、遮盖、隐瞒证据相比,捏造证据的错误更加严重。

(总结)绝对化、非黑即白、遮盖论据或者捏造证据违背了真实性的要求。检验理由或前提的真假,判断信息的可信度,审查证据的质量,这是批判性思维的重要任务之一。

7.3关联性谬误

当论证的理由和主张不相关时,就会产生关联性谬误。关联性谬误具有的共同特征是论证中的前提与结论在心理上相关,而在逻辑上不相关。关联性谬误会使前提与结论之间表现出心理上的关联,看起来结论好像是从前提得出的,实际上结论与前提没有逻辑推理关系。

◎诉诸人身(the adhominem fallacy),将论证者的人格、处境等特征,与论证者的断言(信念、观点、建议、理由等)的特征混为一谈。如果以某个人自身的特征为根据,甚至以往对方身上泼脏水的形式,来“反驳”他的断言,就犯了诉诸人身的谬误。通俗地说,因人立言或因人废言这样的指向人的论证就是诉诸人身。

◎诉诸同情(appeal to pity),人们对弱者、遭遇不幸或受到不公正对待的人容易产生同情,一旦唤起了同情和怜悯之心,在有能力支持和帮助他们时,若不去支持和帮助他们,就会产生愧疚感或负罪感。对人怀有同情和怜悯之心,这绝对无可非议。但是,当论证者只通过唤起读者或听者的同情心,或者玩弄人的愧疚感来试图支持其结论或主张时,就会产生诉诸同情的谬误。

◎诉诸恐惧(appeal to scare),当人的利益、名誉、健康或生命等受到威胁时,就会产生恐惧心理。如果论证者向听者或读者施加将会受到身体或心理伤害的威胁,并借助对方的恐惧感,迫使对方支持或反对某一主张或做法,就会产生诉诸恐惧的谬误。恰当、合理的警告不是谬误。

◎诉诸不胜任的权威(appeal to unqualified authority),恰当引用公认专家或权威的意见来支持某个结论或某种做法,这是一种合理的论证方式,而且在很多问题上,我们需要依赖专家的看法。但是,如果论证者所引用的权威,在所讨论的问题上失去了信用,就会产生诉诸不胜任权威的谬误。(1)某个领域的权威在其专业领域之外,很可能会失去信用。(2)权威者在下判断时心存偏见或者明显具有说谎的动机,会使权威者失去信用。(3)假冒或伪造的权威,自然没有信用。

◎诉诸众人(appeal to people),生活在群体中的人,几乎每个人都希望得到他人的承认、接受、重视和赞赏,不希望受到群体的排斥和打击,诉诸众人就是利用这些愿望迫使对方采纳和支持某种信念、建议或行动。这种谬误常见的表现形式有:(1)通过煽动公众的狂热情绪,迫使人赞同某种主张或采取某种行动。(2)诉诸众人的意见或做法。因为大家都这么看或这么做,所以这种看法或做法就是正确的。

(总结)在我们的生活方式中,“礼”字大于“理”字,在许多问题上,仁爱和情义都胜过事实和真理。同情弱者就意味着有仁爱的美德,反抗强权就意味着是正义的化身,我这样做、这样看是道德的,你反对这样做、这样看就是不道德。这种泛道德化的简单思维使说理和论证成为多余的东西。

超越感觉:批判性思考指南[美]文森特·鲁吉罗,顾肃/童玉荣译,复旦大学出版社2010;时评写作十讲,曹林,复旦大学出版社2012

八、转移论题和弱归纳的谬误

从问题的角度说,论题是所争议或讨论的问题,主张是对问题的回答,论证就是提供证据证明一种回答是有道理的。如果在争议或论证中,通过转移视线、歪曲篡改、捏造假想敌、放烟幕弹等手法,转移争议或论证的主题,就会犯转移论题的错误。

弱归纳谬误的产生不是因为前提与结论在逻辑上不相关,而是因为前提与结论的逻辑关系不足以为结论提供有力的支持。在这种谬误中,前提多少为支持其结论提供了少许的论据,但是,这些论据对于接受其结论而言太不充分了。

8.1 转移论题

◎熏鲜(red herring),论证者以转移读者或听者注意力等方式转变议论的主题,通过推出一个与已转变的议题相关的结论来完成他的论证,这就是熏鲜的谬误。(1)拖放熏鲜的高手在转变议题时,使转变后的主题与原来的主题有微妙的关系,通常让人难以察觉。(2)拖放熏鲜的另一个做法是将所议论的主题,转向那些足以能吸引听者注意力的话题,包括性、犯罪、丑闻、道德败坏、死亡以及其它任何可能适合作为街谈巷议的话题。(3)熏鲜的另一种形式是放烟幕弹。烟幕弹是堆砌问题或者使问题极度复杂化,直到将当初的问题淹没在“烟幕”中。

◎稻草人(straw man),为了使论证易于被驳倒,先歪曲对手的论证,或者捏造一个假想敌嫁祸于读者,然后再驳斥被歪曲的论证或假想敌,这就犯了稻草人的错误。稻草人是一种形象的说法,论证者的反驳犹如先绑扎一个稻草人,然后再将它击倒。绑扎稻草人的手法:歪曲对方的观点,或者将对方的观点极端化,或者捏造一个假想敌,而事实上这个敌人并不存在。(1)曲解原意;(2)夸张或极端化;(3)捏造假想敌。

◎以错制错(two wrongs make a right)。他人所犯的错,不会使你的错变得正当;他人的非法行为,也不会使你的非法行为变得合法。错误的行为之间不能相互抵消。(1)报复性;(2)“还有更糟”型

(总结)由此可见,理性方面的德育是多么重要。行为上的欺诈会遭受谴责,严重者要受法律制裁;而理性上的欺诈,有意识地转移论题或者运用有缺陷的推理诱导别人去做对他有利的事,这种欺诈却不用承担任何后果。理性的诚实和公正,可能是当今社会最稀有的美德。

8.2轻率概括与滥用数据

以一类事物中选取的样本为根据,推出与这类事物所有分子有关的结论,称之为归纳概括。如果在归纳概括中所基于的样本没有代表性,或者过高地估计基于小样本的论证强度,就会犯轻率概括的错误。在论证中,用统计数据作论据,就像法庭上第三者的证词一样,具有很强的证据支持效力。对数据的不正当使用,就像老实人的谎言一样,它的欺诈性更大。

◎过度概括(overgeneralizing),过度概括是以小样本为根据,得出了断定范围或断定强度过高的结论。

◎样本没有代表性(unrepresentative sample),以样本为根据进行概括,(1)要有足够的样本容量;(2)要满足随机抽样的准则。样本数量太少不必然意味着样本没有代表性,要看样本属性的同质性程度。

◎滥用数据(the abuse of statistics)(1)数据不可比,统计概括的结论总是涉及到总体的性质,也就是总体的规模和它的异质性程度,由于忽略总体性质的差异而对两个统计数据进行比较,并试图在此基础上确立某一结论,这就犯了数据不可比的错误。(2)精确度谬误,精确度谬误指的是由于忽略统计数值的误差而得出精确结论的错误。样本中的统计数值几乎不可能和总体中的统计数值完全相同。如果在从样本到总体的概括中忽视统计数值的误差,得出的结论是一个精确值,就会产生精确度谬误。反之,将某个总体的平均值机械地分配给其中的个体成员,就会犯误用平均数的错误。(3)数字陷阱,伪造数据;返券销售陷阱。

(总结)应该记住这一点,一个很长的讨论是谬误最有效的面纱。当谬误以凝缩的形式呈现于我们面前时,像毒药一样,它立刻会被防备和厌恶。一个谬误若用几句话赤裸裸地加以陈述,它不会欺骗一个小孩,如果以四开本的书卷“稀释”时,可能会蒙骗半个世界。理查德·怀特菜(Richard Whately,1787-1863)

8.3弱类比和假因果

◎弱类比(weak analogy),基于类比的论证可用公式表示为:

类比推理是根据两个对象之间的相似性所进行的推理。如果属性a、b、c与z有重要的联系,这个推理通常是强的。如果它们之间没有重要的联系,这个推理通常是弱的。

评估类比论证:(1)辨别属性a,b,c……确定这些属性为实体A和B所共有,也就是确定A与B的可比性。(2)确定结论提到的z属性与属性a,b,c……的关系,如果z与a,b或者c之间存在因果上的联系或者系统上的联系,这个论证就是强的,否则它就是弱的。

◎以时间先后为因果( post hoc.ergo propter hoc),原因与结果在时间上总是前后相继或相互伴随,但是,在时间上前后相继或相互伴随的两个现象之间不一定有因果联系。只根据在时间上的前后相继或相互伴随,就断定两个现象之间有因果联系,就会犯以时间先后为因果的错误。

◎单因的谬误(oversimplified cause),当一个特定的结果是由多种原因引起的时候,论证者只选择其中的一个作为对该结果产生原因的解释,而且使人看起来好像是导致该结果产生的唯一原因,论证者就犯了单因的错误。

◎滑坡的谬误(the fallacy of slippery slope),在论证中,结论的得出依靠的是靠不住的连锁反应链,没有充足的理由认为这种连锁反应将会在实际中发生,这时论证就会出现滑坡的谬误。在所预见的链条上,每一个环节都有可能由于其它因素的侵入而断开。(蝴蝶效应:起初用于解释气象变化。此效应说明,事物发展的结果,对初始条件具有极为敏感的依赖性,初始条件的极小偏差,将会引起结果的极大差异。)

(总结)人往往擅长什么,就喜欢什么;不擅长什么,就厌烦什么。如果你擅长抒情、夸张、渲染而不擅长分析、推理、论证,你可能会对分析、推理、论证有厌烦感。这种厌烦感会使人远离论证,在需要说理的时候变得很不在行,不会使用理性的正当手段,不得不借用“渲染成文、错综成采;见微知著、浮想联翩;人格恢恢、文格恢恢;其心切切、其文煌煌;文调和鸣、开笔传神”这些让人不知所云的方法,极尽铺陈夸张、渲染抒情之能事。写议论文死活也要你写出真情实感来,这大概是我们的文化和教育中最大的一个谬误。

九、批判性写作的方法与实践

论证性文章涉及两方面的写作: 一方面是如何写出一篇好论文,也就是议论文写作(Developing an Argumentof Your Own 简称:Analysis of Issue);另一方面是如何评估论文的好坏,称之为分析性写作(Writing an Analysis of an Argument 简称:Analysis of Argument)。

9.1议论文写作的任务、要求和方法

9.1.1议论文写作的主要任务

(1)陈述选题(议题、论题、问题);(2)表明主张(立场、观点、建议);(3)提供理由(事实、数据、原理、原则);(4)反驳(对支持相反立场的论证进行反驳)。

9.1.2写好议论文的要求

(1)清晰、准确地陈述议题、主张和理由;(2)紧扣主题:对所持主张的说明、澄清、阐释和论证;对持相反主张的回应或反驳;(3)理由确凿,事例具有说服力;(4)谋篇布局具有一定的逻辑顺序,推论合乎逻辑;(5)语言简洁流畅,符合语法规范。

9.1.3写作方法:组织论证的图尔明模式

(1)对主题和问题的介绍:介绍引起读者注意的内容;表述主题和问题;表述基本主张或结论,表明它适用的范围。(2)提供证据来支持论证:证据一;证据二; 等等。(3)提供保证表明证据何以支持结论:保证一;保证二;等等。(4)提供支撑保证的事实和理由:根据实践和理论说明保证的合理性。对保证一的支撑;对保证二的支撑;等等。(5)回答反驳和反例:反驳一;对反驳一的回答;反驳二;对反驳二的回答;等等。(6)结论,概括论证和结论要点,指出论证的意义,使读者印象深刻。

9.2分析性写作的任务、要求和方法

9.2.1分析性写作的主要任务

(1)理解主题论点,澄清概念的意义;(2)审查理由质量,挖掘潜在的假设;(3)分析论证结构,评估推理的强弱;(4)考虑替代论证,提出完善的建议。

9.3批判性阅读与分析性写作

分析性写作与批判性阅读有密切的关系。批判性阅读是分析性写作的基础,反过来说,分析性写作就是撰写批判性阅读的读书报告。无论是批判性阅读,还是分析性写作,都应当遵循宽容原则和中立原则,掌握和运用批判性阅读和写作的方法。

(总结)批判性阅读锻炼人的理解深度和广度,批判性写作锻炼人的辨别力和判断力。批判性思维方法是职业的学习者必备的一项职业技术。掌握了批判性阅读和批判性写作的方法,提高阅读和写作水平的关键是勤奋的实践和运用,就如同弹钢琴、打网球和下棋一样。

谷振诣《批判性思维》