上海交通大学近10年毕业生数据分析(2013-2022)

2013年国家教育部要求全国高校发布年度毕业生报告,一晃10年已经过去。分享G大的一篇雄文分析。

对10年间的毕业生数据进行纵向梳理和横向比较,会对我们认知当下包括教育、经济、民生等社会各方面提供一个有意义的视角。

今天这篇我们就用上海交大这所重量级高校10年间的毕业生数据,来写一篇分析。

数据说明:本文中的毕业生指生源地是中国大陆的全日制毕业生,含医学院。作为这两项数据的背景信息:2022年上海交大全日制大陆生源毕业生共10350人,其中21%毕业自医学院;全日制以外另有约1500非全日制毕业生,以MBA为主,这部分不在本文分析范围内。

先来一张分学位的10年毕业生人数趋势:

2013至2022这10年间,上海交大的毕业生总人数从8000多升至1万多,涨幅为20%。其中人数上升最快的是博士学位毕业生,涨幅高达73%,其次是涨幅为24%的硕士毕业生。

而本科毕业生在这10年间仅录得2%的微弱涨幅,且期间出现过不浅的下跌。

上海交大是国家重器,是中国冲击世界一流研究型大学的种子选手。上述毕业生结构的变化符合学校本身的办学定位和愿景。

然而这也的确是造成上海民间“考交大越来越难”这个感知背后的重要成因。

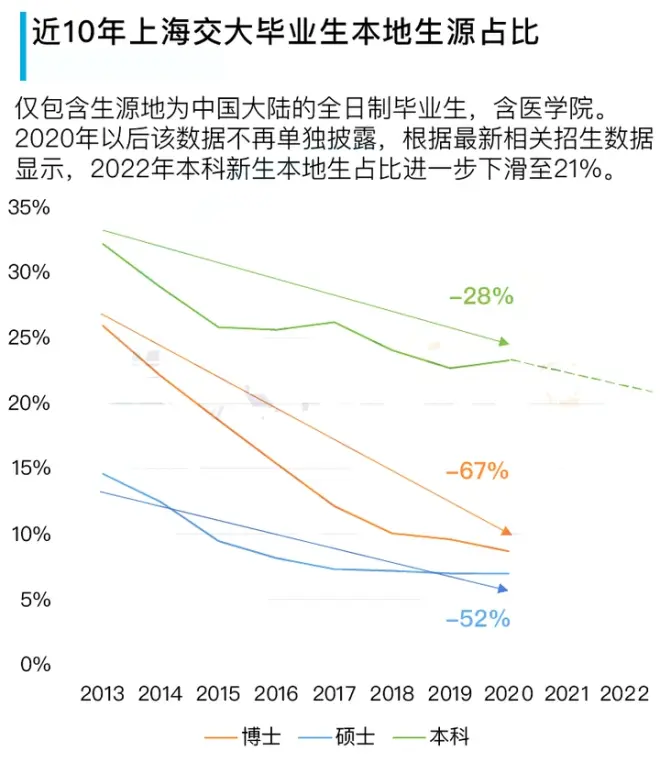

造成上述感知的另外一个主要推手,则是各位熟知的上海头部高校本地生源比例不断下降:

我们在讨论这个话题时,往往会拿家长自身20甚至30年前的感受来对比。其实都不用回溯到这么久远,哪怕仅仅是看最近10年,本地生占比逐年下降的趋势依然显著。

站在城市的角度,我理解并赞同这一做法。上海这座城市需要吸引全国甚至全世界优秀的人才,以使之变得更好。我的读者里面也有大量新上海人受益于这种趋势,而来到这座城市,生根、发展、贡献、热爱。

然而从一个本地人及本地学生家长的角度看这件事情,我心里始终是不舒服的。这种感受,无论我是一个多么理性的人,都挥之不去。

下文我会回到这个话题,我们先继续。

提到交大,各位想到的一定是男生占绝大多数的理工科高校。关于性别的另一种观感,是由于基础教育阶段女生的学习力优势,使得即使在理工科高校,女生占比也在逐年上升。

我们用交大的数据来看一下上述印象的准确性:

首先女生不少,基本上都在33%到45%之间,占比绝对大于我们对于上海交大男女生比例的刻板印象。

如图片注释所言,如果这和你的实际感受不一致,那么这是因为女生占多数的医学院和你并不在一个校区。医学院对性别的影响在硕士和博士段更加显著:由于临床等专业大量的本硕博连读,导致医学院的女生优势在硕博段的影响更大。

上面这组数据帮助我们破除的另一个迷思,是女生在录取上海交大这样级别的学校时,并没有出现更有优势的迹象,至少在过去10年并不明显。

而过去10年间的确变化明显的,是上海交大本科毕业生的主要去向:

社会整体对学历要求的攀升,让即使是上海交大这个级别的毕业生,也逐渐减少本科以后直接就业这个选择的占比。与之对应,选择读研的本科毕业生占比,几乎呈一条直线坚决上升。

和流行的假设不同,疫情期间,就业占比并没有减少,反而因为留学的减少而出现了一些反弹。上海交大本科毕业留学的占比,在特朗普上台前的2016年到达高位,此后就逐年下滑。下文我们会展开分析留学这个事情。

交大本科生选择就业的毕业生,就业难度目前还是不大。全社会的就业难,暂时对这个级别的高校本科毕业生而言影响没有那么显著。

近10年,毕业生中来自上海的生源,对上述就业、读研和留学的选择,与全体毕业生产生了很大的趋势区别:

注意:下图为本硕博全段毕业生数据,和上图仅本科的统计口径不同。

如果我们看本硕博全段,那么上海交大全校毕业生选择就业的比例始终维持在60%-70%之间。而其中上海生源则明显更少选择就业。

相比之下,上海生源在留学和读研这两个原先都低于全校整体水平的毕业出路上,在近年开始反超。

这种变化,和近些年上海家庭的教育主张、发展规划、经济基础,都有非常强的关联,这里我不做展开。

上文中提到上海交大作为国家重器,吸引全国的优秀学子就读。作为国家重器,自然对于毕业生心怀天下,奔赴山海有所期待。近几年该校的毕业生报告中也会反复出现毕业生去到中西部的描述。

然而作为上海人,考虑到吸引天下学子的代价是我的子女能考进交大的概率会降低,那么我自然希望这些学子毕业以后能尽量留在上海。

所以在毕业生数据中,特别找出了选择就业的毕业生中,留在上海就业的人数占比:

不是滋味,是吧。

奔赴山海这样的宏大叙事在国家层面有其存在的意义,但老百姓只想过好自己的日子,只想自己的家乡发展好,自己的孩子能受到更好的教育。

情感线收一收,我们继续讲就业数据。下面这部分本来应该是各行业和各类型企业/单位的数据分析。但是上海交大在公布这部分数据的时候统计口径非常不一致,有几年是含医学院的全体毕业生,近几年又改成不含医学院的毕业生。

因此这部分我就不放数据表了,统计不规整。我只讲一些整体观感。

先讲行业。由于医学院毕业生绝大部分是去医疗卫生单位,因此我们把这部分先去掉,然后看10年间毕业生去向行业的变化。

2013年去向行业前三的分别是制造业、IT和金融,三者比较接近,和第四第五的科研、教育拉开较大差距。

到2022年前两位变成了IT和科研,且两者和后面的行业拉开较大差距。第三第四第五分别是制造业、金融和教育,三者很接近。

再看就业去向的企业、单位类型。

涨幅最快的是选择党政机关的毕业生。2013年上海交大会选择公务员的毕业生占比仅在1%上下,而到2022年这个比例已经到了6%以上。

涨幅2-4位的分别是科研、高等教育和民营企业。

选择国有企业的比例基本维持恒定。

10年间几乎唯一呈现跌幅的企业类型,是外资企业,从22%以上跌到仅7%。

尽管10年对比不能放,2022年单独的数据可以放出来给各位一个感受:

就业讲完,我们看下国内读研的情况。交大本科读研的学生中,本校读研的比例一直非常高,特别是在2016年特朗普上台后赴美留学被一定程度阻断以后。

在2017年最高峰时,这个占比一度接近92%,此后也在高位,直到疫情时被卷起来时才逐年回落。

另外近些年媒体炒作的“反向考研”,即研究生阶段的学校弱于本科阶段学校的情况,在交大几乎不存在。

最后看下留学。

交大留学的目的地中,美国一直是绝对大头,直到特朗普出台限制中国学生赴美就读STEM相关核心专业。此后再叠加中美关系紧张、疫情、国内民间的仇美情绪等,使得2016年后交大赴美留学人数和占比都一路下滑。

然而不管如何,美国都始终是第一大目的地。交大和密西根有紧密的合作,每年都是首位留学高校。此外和交大有联合培养项目的哥大,CMU等,都是上海交大毕业生赴海外留学的热门高校。

同时我们也看到,中美关系等多重因素之下,近两年交大赴海外留学前三名的高校出现了新面孔。东大和UIUC都是很优秀的高校,这点毋庸置疑,然而我们也的确应该要感知到背后的世事变迁。