孝友为行∣隶书临帖,对古人的书写习气,不能照搬照学

一、孝

“孝”字应该算是汉隶碑刻出现频率比较高的字了(或许,这跟汉朝“以孝治天下”的意识形态宣传有关)。

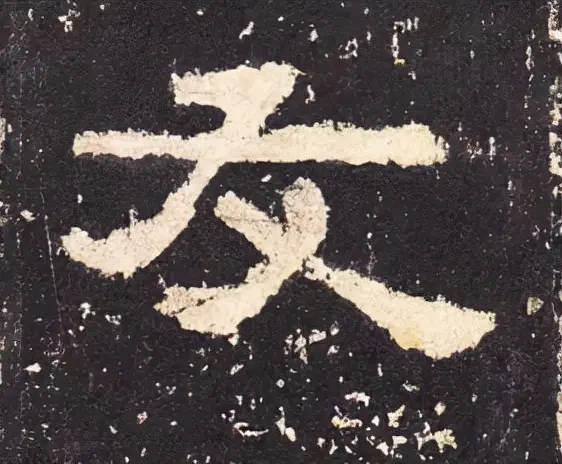

大多数汉碑中的“孝”字,都会挑选上图中编号为①的这一笔作为主笔。像《张迁碑》这样挑选标号②的这一笔为主笔的,并不多见。

(为了凸显《张迁碑》的结字特点,我多写了一个《乙瑛碑》风格的“孝”字来做对比。)

以②为主笔,意味着在结构布局上要突出“子”的地位而弱化它上边儿的“老”字头。

为了实现这一目的,《张迁碑》的作者采取的办法是改造“老”字头的长撇,将它从一笔长运改为两笔短运,尽可能地为“子”腾出空间来。

这一步非常关键。为了验证它的效果,我们可以举《张迁碑》中另一个用长运来写“老”字头的“孝”字做对比:

如上图,当“老”字头以长运笔法写作撇捺交叉的时候,对下面的“子”会形成较强的压迫感。此时要再选“子”中的一横为主笔就显得非常勉强了。

二、友

(图一)

“友”字的书写难点在于如何正确认识上面这个字形。具体地说,就是上图中红色影印圈出的这两笔是怎样形成的,意义何在?

首先我们必须指出,“友”字从造字之初就是一个会意字,其结构是同向并列的两只手,寓意二人志趣相投。这个经典结构从甲骨文的时代便已确立,直至小篆出现后仍然袭用不替。

我们看《张迁碑》中的另外一个“友”字,基本上就是上述两个字形的隶写:

(图二)

图二中的“友”字跟甲骨文和小篆字形相对照,唯一的区别是它把下面一只“手”从平放改为了斜放,以便让字形更活泼一点儿。

在我见过的诸家临本当中,大部分书法家临写图一的“友”字都是直接忽视那多余的两点,而径直以图二的结构来临写的:

这是邓散木、何绍基的临本。其他如伊秉绶、俞樾、林散之、刘文华等人的临本也与邓氏、何氏相类。

这就是说,这些书法家们都把那多余的两笔判定为碑石的残泐而非作者的手迹。唯一的例外是梁启超,任公临写图一的“友”字是这样的:

任公写“友”字比我们常见的字形多了一点,而较之图一,则又省去一点。他为什么要这样写呢?我们对比一下图一和图二的字形,图一的“友”字,横撇与长横之间的间距要明显比图二更宽,也就是说图一的这个字因为长横的上方留白太多而显得结构有些发“空”。

古代书法家们的习惯,对字形发“空”的地方往往随手添上一点来补白,这大概就是任公多写一点的原因。

但是我认为,即便原碑作者真是像任公那样多写了这一点,那也是因为字形布局不当而被迫采取的补救措施,这种加点的习气并不值得学习。

以下,是我临写的“友”字:

三、为

坦率地说,我个人并不很欣赏这个字形。因为它看起来好像是二分笔一笔到底的,线条有些单调,缺乏必要的提按。

四、行

“行”是一个会意字,早期的篆形就是一个十字路口的简笔画。

这个字形隶写的时候,把握好字形的平衡是其中关键:

— THE END —

文字|晋公子

排版|奶油小肚肚

图片|张迁碑&晋公子原创