埃及黑人原住民(下)巴比伦野蛮文明一箭双雕射穿伪古埃伪两河

提纲:

一、前文回顾

二、阿拉伯文献中“大摩邻地”的证据......(以上为(上)篇,以下为本篇)......

插、“老勃萨”问题

三、阿拉伯(及欧洲)文献中的“拨拔力/柏柏尔/巴巴里/巴比伦”解析

四、小结,及与西方伪史的冲突:一箭双雕又一次射穿伪古埃及伪两河文明

(以下为正文)

插、“老勃萨”问题

先插播一条:关于“老勃萨”问题,我发现之前多少一直有一些被“X萨罗”特别是“㪍萨罗”误导的情况,即一直认为这个“老勃萨”就是“㪍萨罗”的另一个写法。但最近专门研究这个问题,又仔细对照和思考了一下,我感觉“老勃萨”和“X萨罗”应该本来就是指不同的地方。

查了下阿拉伯语里面“阿比西尼亚”的发音,الحبشة(alhabasha),加上了前缀 al 后,而“l”的发音会带上明显的辅音,听起来是“le”,而 habash 的 ha 按照之前的注音(Ḥabaša),很可能在某些方言中发音为低吼的从喉咙中挤出的发音 loa,所以辅音 h 很容易被懒化忽略掉,连起来快读的话很容易发音为 loabasa,即“老勃萨”。

再看《新唐书》中的有关记录:

自拂菻西南度碛二千里,有国曰磨邻,曰老勃萨。其人黑而性悍。地瘴疠,无草木五谷,饲马以槁鱼,人食鹘莽。鹘莽,波斯枣也。

——《新唐书》西域下

我在<尼罗河(七)用里距法再析《经行记》之摩邻>一文中也提到过,看起来欧阳修他们是将“摩邻”和“老勃萨”视为紧邻的两个并列的地方或者乃至一地,不过他没有说“一曰老勃萨”,所以我认为应该还是前者,即紧邻的两个地方。

我们前面相关几篇已经基本上敲定了“摩邻”是包括埃及在内的整个“大马格里布”地区,“马格里布”在西亚的文化中即表示“西部、西方”的意思,杜环所到达的基本上也可以限定在埃及的范围内,而阿比西尼亚与大马格里布紧邻,与“老勃萨-摩邻”的关系一致。

则从这个角度来说,“老勃萨”指“阿比西尼亚”也是说得通的。阿比西尼亚今天一般认为就是埃塞俄比亚[参35]。不过根据地理描述,也只能是指埃塞北部或苏丹、厄立特里亚的一部分地区。

不过“老勃萨”只有《新唐书》这一个记录,除了与“摩邻”的关联,再无其他坐标信息,所以它也不是那么重要,也难以100%的敲定,关键还是对“摩邻”的坐标分析,毕竟摩邻是有地理坐标描述并且通过正反推可以排除其他可能性。所以对于阿拉伯文献中的“阿比西尼亚”,还是直译较好,轻易不要译为“老勃萨”,最多加个注释,说明这种可能性。

图14 《新唐书》老勃萨可能方位

三、阿拉伯(及欧洲)文献中的“拨拔力/柏柏尔/巴巴里/巴比伦”解析:一箭双雕射穿伪古埃及、伪两河巴比伦

我们在(上)篇的论证中其实也已经反复论及,“柏柏尔/巴巴里”这个地理概念与“摩邻/马格里布”总是高度关联、高度重合的,其本意就是“野蛮人(barbari)”。在我们已经展示的阿拉伯文献中已经可以看到,同“摩邻/马格里布”一样,这个概念不仅囊括今天主流所认为的传统的西北非地区,也包括了东非的大片地区——这在中国的文献中也能同样能看到,比如我们在<《诸蕃志》揭示阿拉伯和东非真实文明化进程&波斯宿利城和大食蜜徐篱为摩苏尔又一新证>一文中引用过的《酉阳杂俎》的“拨拔力”、《诸蕃志》中的“弼琶啰”,这些很明确都是东非黑人原住民区域。

بربري野蛮人

1

كلمة كانت تُطلَق في الماضي على بلدان البَرْبَر في أفريقيا الشّماليَّة.

الدُّوَلُ البَرْبَريَّة

2

خاصّ بالبَرْبَر.

ثقافة بَرْبَريَّة

3

مُخالف للأُصول والذَّوق السَّليم.

تعبيرٌ بَرْبَريّ

4

واحد البَرْبَر.

5

هَمَجيّ، مُتَوحِّش، مُتأَخِّر، بدائيّ، لا نِظام له ولا حَضارة.

شَعْب بَرْبَريّ

6

غير إنْسانيّ، يعمل بوحشيَّة وقساوة.

حاكم بَرْبَريّ

7

من يَبْتعِد عن النَّاس، لا يُخالِطهم.

إنَّه بَرْبَريّ

1

过去在北非柏柏尔人的国家发起了一个词。

巴黎国家

2

特别是老板。

统治文化

3

与起源和良好的品味相矛盾。

波斯表达

4

老板之一。

5

人类,残酷,延迟,原始,既不是系统也不是文明。

Babri的人

6

不是人道主义,而是残酷和苛刻。

Percile统治者

7

任何适合人的人,都不会与他们混合。

这是一个大厅

而《坤舆万国全图》中也非常明确的标明了一个“巴皮罗泥亚”,就在东非红海沿岸,按专家解释就是埃及开罗,它南边的“黑地兀皮亚”即“埃塞俄比亚”,“大非力”我怀疑是今天阿斯旺附近的“菲莱(Philae)”[参64]。

而在更早的分析的尼罗河系列文章中,我们分析的多份欧洲地图老档中,也都有 Babylon 一名,并且几乎都在开罗附近,甚至有 Babylon 而无 Cairo 的情况。如在<尼罗河上的疑案(五)西方文献'古地图档案(12-18世纪)>一文中所示:

图16 Ancient and modern Egypt(局部), 1786 [参36]

图17 Theatrum historicum(局部), 1742 [参37]

图18 Marmaricæ & Aegypti ciuitates, 1552 [参38,39]

图19 世界地图1507 [参40,41]

(图中拼写为 babilo 加上折行应为 babiloma 或 babiluonia(看不太清))

再看看我们在<尼罗河上的疑案(四)西方文献'古地图档案(19世纪)>中引用过的莱普修斯的地图,及<尼罗河(十)实锤,拿破仑团队《埃及描述》地图集又双叒叕自证伪古埃及>中引用过的拿破仑团队《埃及描述》地图集,也都清晰的标注有 Babylon 的地名:

图22 《埃及描述》地图集中的 Babylone [参65-66]

很显然,《坤舆万国全图》中的“巴皮罗泥亚”就是这里的 Babylon。咱们之前还摸不着头脑,说怎么埃及这里又出现了两河“巴比伦”的名字?咱还说他们命名咋这么混乱呢?现在咱们带入“马格里布-西方”和“巴巴里-野蛮人”的意思一比,这不就一清二楚了么?——也就是说,所谓“巴比伦(Babylon)”,就是“巴巴里/柏柏尔”,就是“野蛮人”的意思。阿拉伯人把整个他们西方的非洲都称为“野蛮人”,就跟中国古代所称“西戎、北狄”差不多的意思啊。

包括目前尚未知真假的所谓雅库比(Ya'qubi)的“著作”中[参48],也提到弗斯塔特(开罗)曾名为“巴比伦”——按主流说法,雅库比成书的年代大概在880年左右:

Al-Fusṭāṭ used to be known as Babylon(561) and it is the place now known as al-Qaṣr (the Palace).(562) When ʿAmr b. al-ʿĀṣ conquered Babylon in the caliphate of ʿUmar b. al-Khaṭṭāb in the year 20(563) the Arab tribes marked out allotments around the tent (fusṭāṭ) of ʿAmr b. al-ʿĀṣ, and for that reason it was named al-Fusṭāṭ. Then they spread out over the land and marked out allotments along the Nile—each Arab tribe marked out its allotment in the place assigned to it. ʿAmr b. al-ʿĀṣ built the congregational mosque and the governor's residence, known as Dār al-Raml (Sand House), | and set the markets around the congregational mosque on the east bank of the Nile. He established a guard post (maḥras) and a commandant (ʿarīf ) for every tribe. He built the fortress of Giza on the west bank of the Nile, made it a garrison for the Muslims, and settled tribesmen there. He wrote announcing this to ʿUmar b. al-Khaṭṭāb, who wrote back saying,“Do not put any body of water between me and the Muslims.” ʿAmr conquered the districts (kuwar) of Egypt by treaty, except for Alexandria. He continued fighting the people of that city for three years, conquering it in the year 23(564) for there was no other city like it in the country in impregnability, size, and materiel.

[参48]

(561) Arabic, Bābalyūn (as emended by the Leiden editor): the ms reads Bāb al-Nūn, as if the copyist understood it to mean “Gate of the Fish.” Babylon was the old Roman fortress at the head of the Delta, now located in Old Cairo. The name probably goes back to ancient Egyptian Pi-Hapi-n-On, which the Greeks identified with the name of the Mesopotamian city of Babylon. See the article by C. H. Becker in ei2, s.v. Bābalyūn.

(562) This may refer to the palace built by Aḥmad b. Ṭūlūn in his new capital, al-Qaṭāʾiʿ, north of al-Fusṭāṭ. The palace was demolished after the fall of the Ṭūlūnids in 292/905, but the mosque, completed in 265/879, still stands. See the article by J. Jomier in ei2, s.v. al-Fusṭāṭ.

(563) The fortress of Babylon fell to the Arabs on 21 Rabīʿ ii 20 (April 9, 641).

(564) 23a.h. = November 18, 643 – November 6, 644; however, various dates are given, mostly earlier, in 21 or 22; see al-Ṭabarī, Taʾrīkh, 2:2580–2581. The confusion may have to do with the fact that Alexandria revolted after its conquest and had to be reconquered.

(译文)

Al-Fusṭāṭ 曾经被称为巴比伦(561),现在被称为 al-Qaṣr(宫殿)(562),当 ʿAmr b. al-ʿĀṣ 在 ʿUmar b 的哈里发时期征服了巴比伦。al-Khaṭṭāb 于20年(563),阿拉伯部落在 ʿAmr b 的帐篷 (fusṭāṭ) 周围划出了土地。al-ʿĀṣ,因此被命名为 al-Fusṭāṭ。然后他们在这片土地上分散开来,沿着尼罗河划出了土地——每个阿拉伯部落在分配给它的地方划出了自己的土地。ʿAmr b. al-ʿĀṣ 建造了公共清真寺和总督官邸,称为 Dār al-Raml(沙屋),| 并在尼罗河东岸的清真寺周围设立了市场。他为每个部落设立了哨所(maḥras)和指挥官(ʿarīf)。他在尼罗河西岸修建了吉萨要塞,作为穆斯林的驻军,并在那里定居了部落居民。他写信给奥马尔 b 宣布了这一点。al-Khaṭṭāb 回信说:“不要在我和穆斯林之间放置任何水体。” ʿ阿穆尔通过条约征服了埃及除亚历山大之外的地区(库瓦尔)。他继续与这座城市的人民作战了三年,并于23年(564)征服了它,因为在该国没有其他城市像它一样坚固、规模和物资充足。

(561) 阿拉伯语,Bābalyūn(由莱顿编辑修订):ms 读作 Bāb al-Nūn,就好像抄写员将其理解为“鱼之门”。巴比伦是三角洲顶端的古罗马堡垒,现位于开罗老城。这个名字可能可以追溯到古埃及的 Pi-Hapi-n-On,希腊人认为它是美索不达米亚城市巴比伦的名字。参见 C. H. Becker 在 ei2, s.v. 上发表的文章 巴巴林。

(562) 这可能是指艾哈迈德二世建造的宫殿。Ṭūlūn 位于他的新首都 al-Qaṭāʾiʿ,位于 al-Fusṭāṭ 北部。292/905 年 Ṭūlūnids 灭亡后,宫殿被拆除,但 265/879 年竣工的清真寺仍然存在。请参阅 J. Jomier 在 ei2, s.v. 上发表的文章 al-Fusṭāṭ。

(563) 巴比伦要塞于拉比二月21日(641年4月9日)落入阿拉伯人之手。

(564) 上午23点 = 643年11月18日 – 644年11月6日;然而,给出了不同的日期,大多是更早的,21日或22日;参见 al-Ṭabarī, Taʾrīkh, 2:2580–2581。这种混乱可能与亚历山大在被征服后发生叛乱并不得不被重新征服有关。

虽然下边美国人的注解还在极力试图将其“洗”成所谓“巴比伦要塞”,但是你雅库比明明白白的写的不是“弗斯塔特曾经被称为巴比伦”?在那洗什么洗?这就是西方学术态度和学术水准?一个要塞这么重要把本名都覆盖了?这么重要是在防谁?防“柏柏尔人”所以叫作“柏柏尔(巴比伦)要塞”?《酉阳杂俎》说“大食频讨袭之”,倒是可以说得通哦。

如咱们上面的图8、图X,亚丁湾就是“柏柏尔湾”[参15],而在亚丁湾南岸的非洲索马里沿岸拐角处,现在就有一个名为“柏培拉”的城市(参图14底部标注,及下图15),这也进一步说明整个非洲北部都算在了“柏柏尔”的“野蛮人”区域里面了,结合《酉阳杂俎》《诸蕃志》中拨拔力、弼琶啰中茹毛饮血及缓慢文明化进程中的状态、结合《经行记》中“其人黑其俗犷,少米麦无草木,马食乾鱼人餐鹘莽.... 瘴疠特甚”的特点,说明至少到唐朝中后期,包括埃及在内的整个非洲还仍然没有进入农业文明的状态,连阿拉伯人都说把这里堪称蛮夷,你们那所谓辉煌的五六千前的“古埃及”在哪儿呢?

图23 柏培拉:东非“巴巴里/巴比伦”遗存

咱们再看下地形地表覆盖图,整个东非最好的天然农耕区,不就是尼罗河上游、苏丹和埃塞俄比亚青白尼罗河这一片么?这里虽然位于赤道附近,但避开了副热带高压,降雨和水资源充沛,土地肥沃,海拔也较高正好跟炎热的气候中和了一部分。这些地区没发展起来,反倒你鸟不拉屎的尼罗河下游河谷和三角洲发展起来了,骗鬼呢?古埃及人那么厉害那么聪明,这么好的地不来占住不来不殖民过来?就算不殖民,影响力总该传播过来了吧?你看中国、印度对周边都有多少影响力?

而且,从这里咱们也就看到,所谓“巴比伦”,跟“柏柏尔/巴巴里”就是一个词,就是“野蛮人(barbari)”的意思,那么所谓两河流域的“巴比伦”不也就一目了然了么?那所谓两河“巴比伦”不就也是“野蛮地区”的意思么?

站在安息、波斯人的角度看,这些西部(Maghrib)的荒漠游牧民族(参图10),那可不就是野蛮人(barbari)么?哪来的什么六千年八千年之前的“伟大文明”?

别扯什么波斯人、阿拉伯人对异族的贬低,你们的“历史”对这些没记录吗?把“野蛮”当成荣耀在那吹,这不就又充分证明了你们“没有历史”的事实了么?!

这可是阿拉伯人说的哦,你们不是什么“百年翻译”什么“文译复兴”叫得很欢么?不是“阿拉伯是古希腊文明的电冰箱”么?这时候又不想认了?

来吧,准备好了打哪边脸?要么古埃及是假,要么百年翻译文译复兴是假,选哪边?

——不过俺们下手,哪边都一样,一巴掌下去,两个都得滴溜溜转。

当然,死不要脸的伪史信徒肯定要继续梗着脖子在那杠,我反正是不介意继续狠狠的揍他们的脸的,所以咱们就再看看阿拉伯文献中有关的记录。

比如还是《道里邦国志》,其中专门有一个论述“柏柏尔人”的片段:

柏柏尔人的疆域......柏柏尔人的家园是在巴勒斯坦,其国王叫伽卢特(Jālūt)。当伽卢特被大卫(Dāwud)杀害之后,柏柏尔人向西方迁徙,最后到达卢比亚(Lūbiyah),麦拉基亚(Marāqiyah),然后从这里分散开来,也在白尔盖(Barqah)地面的卢瓦塔定居下来,罗马语将卢瓦塔叫作安塔布卢斯(Antābulus),卢瓦塔乃是五座城市。柏柏尔人还在艾亚斯(Ayās)的首府汉瓦拉定居下来。艾亚斯又叫作艾吐拉布鲁(Aṭrābulus)①,意思是“三座城市”。艾吐拉布鲁斯原属罗马,后来罗马人迁至西西里(Siqqiliyyah)——海中的岛屿上。于是,柏柏尔人散布到坦佳(即丹吉尔)后面的”近“苏斯。坦佳是盖姆尼亚(Qamūniyah)的首都,它距凯鲁万一带有2150密勒。后来,阿非利加(非洲)人、罗马人同柏柏尔人议和,重新回到他们的城市。柏柏尔人不愿意生活在城市里,也就定居在山区和沙漠地区,城市重又成为罗马人的。这情形一直延续到穆斯林征服勒这些城市之时。

罗马、布尔疆(Burjan)②、斯拉夫诸地、艾白尔(al-Abar)位于安达卢斯山的北面。

从欧洲的海上贩运来斯拉夫、罗马、法兰克、伦巴底(al-Lu'bardiyyūn)③的男奴隶,也输入一些罗马、安达卢斯的女奴隶......④

——《道里邦国志》[参44]

① 即北非”的黎波里“。

② 即巴尔干。(原书注)

③ 名为 Lombards 的欧洲人,公元 401 年左右,曾作为满族从欧洲北方闯入南方。此后至19世纪止,意大利北部的伦巴底(Lombaray)地区因此之得名。(原书注)④ 这里讲的显然就是所谓的“白奴贸易”。(老周加注)

四大文明地区其中,有艾卢法(Arūfā)地区,此区内有安达卢西亚、斯拉夫、罗马、法兰克、坦佳,直至米昔儿的边界;有卢比亚( Lūbiyā)地区,此区内有米昔儿、古勒祖姆①、老勃萨、柏柏尔(Barbar)②,及其所辖诸地,南方的海洋,此地区没有野猪、山羊、野驴、赤鹿;有伊特尤菲亚(Ityūfiyā)地区,此区内有贴哈麦、也门、信德、印度、中国诸地;还有埃斯固提亚(Asqūtiyā)地区,此区内有亚美尼亚、呼罗珊、突厥、可萨突厥。

——《道里邦国志》[参45]① 即阿拉伯人对红海的称谓。(原书注)

② 即《酉阳杂俎》所言之拨拔力国。(原书注)

这里第一段跟(上)篇所引《黄金草原》中的内容基本一致:

§1106 正如我们已经讲过的那样①,柏柏尔种族的故乡是巴勒斯坦,即属于叙利亚的一个省。他们的国王叫作歌利亚,这是其整个王朝的共同尊号,一直到被先知大卫杀死的最后一位歌利亚。从这一时代起,柏柏尔人就不再由同一位国王统治。他们于是便向马格里布的一个叫利比亚或麦拉基叶的一侧迁移并在那里分散开。宰纳泰、迈吉莱和代里赛部把他们的居住地确定在该地区的山区,占领勒其山谷和栖身于昔兰尼加(巴尔卡)。赫瓦赖人居住在阿亚什(奥伊亚)地区,此地又叫马格里布的黎波里②,意为“三城”。§1107 法兰克人③和罗马人原来是该地区的占领者,他们面对柏柏尔人的迁移而离去并在地中海的岛屿中寻求避身之地。他们中的大部分人定居在西西里。柏柏尔人分散在易弗里基叶,一直到达马格里布的边缘,散居在2000古里的土地上。他们居住地的边界在这一侧盖布赛,那里距凯鲁宛④有2000多古里之远。罗马人和法兰克人于是便返回了他们的城市和他们原来务农的居住地,这是根据柏柏尔人给予他们的豁免权和休战而行动的。这些人选择了山区、山谷、沙漠、荒僻处和沙漠边缘的黄沙平原为自己的居住地....

[参25]

① 参看上文 §93。这一段文字借鉴自伊本·霍尔达别霍的书(同上),但却以其某些导致错误的文笔点缀修饰。(原书注)

② Atrabulus。(原书注)

③ 马苏第把 Afariq/Afariqa 读作 Ifrandja。他坚持把法兰克人作为柏柏尔人之前的马格里布的居民(参阅 §665、912、1385)。他似乎仍沿用了伊本·霍尔达别赫之说,但这一段文字也很像是阿卜德·哈凯姆(加托的文本和译本31、73)。(原书注)

④ 即凯鲁万(开旺)。(老周加注)

§1107 ①第3种绿宝石叫“马格里布”(西方的)。人们是根据马格里布而赋予它这种称呼的,因为西方的国王,如法兰克人、伦巴底人、加利西亚人、巴斯克人、斯拉夫人和俄罗斯人的国王都怀着强烈的欲望争夺这种宝石,虽然他们大部分都居住在北部地区,介于东西方之间,正如我们在谈到雅弗后裔们的定居地时已经说过的那样。[参46]① 这一段文字已转载于赛佩勒书第65页中了。(原书注)这里补充一段对“马格里布-西方"含义的材料。(老周)

那么按这里阿拉伯人的记录来看,这“柏柏尔”蛮子本来是在巴勒斯坦的,后来被所谓“大卫”(显然只可能是说的以色列人的大卫王了)击败而迁徙到北非。但是《道里邦国志》说的国王叫“伽卢特(Jālūt)”呀,怎么到了你《黄金草原》就成了“歌利亚”?这从《道里邦国志》到《黄金草原》也没几十年吧?这就传得面目全非了?还是说你们西方人为了给《拜步经》背书又偷偷篡改了《黄金草原》里面的字句?

“歌利亚”这个名字大家不陌生吧?不知道的去翻翻《拜步经》咯。但是这里还是跟《拜步》冲突呀:《黄金草原》说“歌利亚”是国王的统一尊号,但你《拜步》里说的可是他个人的名字,这怎么解释?而且你《拜步》里说的可是一个“战士”,而非“国王”,不然,你一国王亲自下场跟一个牧羊人大卫单挑被砍了脑袋,属实是过于跌份了吧?而且按现在所谓的主流说法,又考古啥的,这歌利亚所属的非力士人是起源于爱琴海的印欧语系民族[参46-47],跟这里描述的柏柏尔人、跟现在现实里面闪含语系的柏柏尔人,也都统统相差太大了吧?

对了,按照西方人研究历史一贯的胡乱对音的传统,这“非力士”是不是又可以跟“拂菻”搭上线?或者又是不是可以跟“菲利普(Philip)”划等号?对音么,想怎么对怎么对呗,不是吗?

还有这里“卢比亚”(Lubiya),我想不出来跟“努比亚”(Nubia)有什么区别?而且按上面《黄金草原》对应段落的意思,应该是利比亚,那就是说,这里卢比亚、利比亚、努比亚,其实是一个词。即便抛开“利比亚”这个词不说,他上面说的 Lubiya 包括了埃及在内的整个东北非,而所谓“努比亚”则仅仅是阿斯旺以南所谓第一瀑布到青白尼罗河交汇处之间的区域,又吹牛说如何如何古老,什么努比亚王朝、什么库施(库什)王朝blahblahblah....[参49] 你们怎么又篡改阿拉伯人的说法?又不说“百年翻译文艺复兴”了么?

而文中说,起源于西亚巴勒斯坦、叙利亚的“柏柏尔人”,那可不就是约等于说两河本来也是“蛮族地盘”么?毕竟这已经是阿拉伯人的视角,他们自是不会认为自己是野蛮人 barbari 的,而阿拉伯人的“马格里布-西部”的概念已经推到了非洲并且还在持续向西缩减,那站在更早的安息、波斯人视角下的“西部蛮族”可不就是两河巴比伦这一带么?

并且,类似于摩邻/马格里布(Maghrib)问题,在阿拉伯文献中,还残留一些在两河地区的“巴比伦县”的记录[参50-53]:

富拉特河流域及迪吉拉河西侧的杜杰义勒(Dujayl)

......

“上”比赫古巴泽(Bihqubādh al-A'lā)区有6个县,即巴比伦(Bābil)、胡台尔尼亚(Khuṭarniyah)、“上”凡卢佳(al-Fallūjah)、“下”凡卢佳、奈赫莱因(al-Nahrayn)、艾因·台木尔('Ayn al-Tamr)诸县。

......塞瓦杜(省)的估定收税额......

巴比伦县和胡台尔尼亚县共有16个集镇,378个谷仓,年收入:小麦3,000库鲁,大麦5,000库鲁,银币350,000迪尔汗。

......

[参50,52]

从霍姆斯到大马士革的路程

从霍姆斯至久西亚为16密勒,再至嘎拉(Qārā)为30密勒,再至奈布克(al-Nabk)为12密勒,再至古苔义法(Quṭayyifah)为20密勒,再至大马上革为24密勒。大马士革即伊赖姆·扎图·阿玛德(Iram dhātu al-'Amād),原先是努哈①的住所。黎巴嫩山是努哈方舟的出发地。后来,方舟与久地(Jūdiyyu)一样高。久地即盖尔达(Qardā)②山。当努哈的子孙繁衍兴旺之后,便到尼姆鲁德·本·库什(Nimrūd bn Kūsh)国王统治下的塞瓦杜的巴比伦居住,尼姆鲁德·本·库什是地球上的第一位国王。

[参51]

① 努哈,即《圣经》中诺亚方舟故事中的挪亚。(原书注)

② 《圣经》中挪亚方舟故事讲,方舟浮在大洪水上,洪水水位高至盖尔达山顶。(原书注)

至于什么“起源于巴勒斯坦迁徙到北非之说”可能也是不确的,多半只不过是把所有这些西边的民族都统称为“野蛮人”,又没有对他们加以清晰的区别,随着时间的推移和政权的更迭,后人搞不清楚前人的概念,词的发音又随着各种方言发生了变异,就只能讹传为“柏柏尔人是从西亚巴勒斯坦起源的”了。

比如《黄金草原》中就提到了两个”柏柏尔“,只能强制认为两者不同,却完全说不清楚缘由。

第10章 有关印度洋的综合资料以及针对其水域、支流和海湾尔发表的观点①

§243 有人测定了流经印度的海(它就是阿比西尼亚海②)的大小:......无论如何,此海是有人居住世界中的最为辽阔者。

§244 此洋在阿比西尼亚的海湾上形成了一个海湾,一直伸入到伯贝拉人地区和由僧祇人、阿比西尼亚人居住的地带。这一海湾又以伯贝拉湾(亚丁湾)之名而著称,长达500古里。它从一个海岸到另一个海岸的宽度为100古里。请不要把这一伯贝拉人(Berbera)地区与另一伯贝拉尼亚(Berbérie)相混淆,后者位于马格里布的易弗里基叶。那里与我们所谈到的地区完全不同,它们仅仅在名字上有共同性。阿曼的舵手们穿过这一海湾以达到干贝卢(桑给巴尔)岛,位于桑给巴尔③海,由一批穆斯林教徒和崇拜偶像的僧祇人的混合居民居住。

§245 阿曼的这些海员们声称,这一亚丁湾(他们以伯贝拉海和赫夫纳地区之名而称呼该海湾)......

[参26]

① 这一章的主要史料来源似乎是艾布·宰德·锡拉菲的著作,但马苏第肯定从中增补了一些个人的资料。(原书注)

② al-baḥr al-Ḥabashī。(原书注)

③ baḥr az-Zandj。(原书注)

第10章 黑人,他们的起源、种族和类别的多样性,他们居住地的分布,其国王的历史①§844 当诺亚的后裔分散在大地上时,迦南的儿子库什②的后裔们则西迁并渡过了尼罗河。他们在那里分散开了:其中的一部分人,即努比亚人、贝杰(布杰)人和僧祇人转向右部③,位于东方和西方之间;其他人形成了大量种族,如宰加韦人、卡尼姆人(卡嫩布人)、马兰达人、加奥(考考)的桑海人、加纳人和黑人以及代马迪姆人的其他种族,他们也西迁了。那些迁向右方的人,即位于东方和西方之间者也分散开了,形成了许多民族:M. Kîr(?)、M. Sh. Kîr(?)、柏柏尔人和僧祇人的其他部族。在前面的一章中,在有关阿比西尼亚海的问题上④,我们已经讲到了柏柏尔海湾(亚丁湾)和居住在这一地区的黑人种类......

[参26]

① 这一章包括一些马苏第能直接搜集的资料,但从中也可以发现长篇的离题话,部分取自贾希兹和艾布·宰德的书。(原书注)

② 马苏第在一般情况下都尊重《圣经》中的世系,但于此则采纳了一种不同的传说。在§1138中,他又认为库什是闪的儿子(《创世纪》xi)。(原书注)

③ tayammana,“转向了南方。(原书注)④ 参看上文 §244~245。(原书注)

作为具体的民族当然是不同的,但作为 barbari 野蛮人的含义却是一致的,好比古代中国说“西戎北狄”、“蛮夷”这些概念,赤狄、白狄、匈奴、鲜卑、突厥、羌氐.... 这些都算在“蛮夷”这个统一的大概念下变的呀。

保不齐这一段都是西方人后来加的,以切割西北非的“巴巴里海盗”与东非的“拨拔力”人之间的关系,你看这里翻译就很滑头,又改用了一个“伯贝拉”,干啥呀?一本书里面您这名字都要改来改去,躲什么呢?你看后面 §844 段又改回了“柏柏尔”人,而且明确是在东非呀。这里注释都说了跟《拜步》的差异,这要不就是当时《拜步》还没完全成型,要不就是后来篡改的痕迹是吧?

“伯贝拉”这个译名在(上)篇引用的“法基赫”的书中也有使用[参27],跟上边的“柏柏尔湾”的“柏柏尔”也是一个意思。

其他有关的引文:

第87页第19条。......关于印度海,当航行者抵达阿丹湾,遇上的第一块土地是伯贝拉(Barbar)①岛,岛民为僧祇人种,乃黑人国的邻邦。也正是在这一方向,有僧祇国、阇婆格国以及前面提到的各个部落及其西面其它的部落,均住在一些岛屿上......

〔下面这一段文字由阿曼·基亚斯(Amand Kyas)神父所翻译,其标题即为《阿拉伯地理学家伊本·鲁斯塔书中一章的译文》,载1905年的《年鉴》之中。基亚斯神父在翻译中曾得到过德·戈吉本人的帮助。

至于印度洋,则这位航海者沿着亚丁湾越过大海以后,在他看来,他踏上的第一块土地是一个名叫柏柏尔的半岛。半岛上有人居住,上面有与黑人有联系的僧祇人(Zandj)的变种。这里也是僧祇和柴巴格地区。我们已经提到的所有情况与该岛西面的情况根本不同。他们没有人到过大陆,以证明他们与大陆有联系;同样,这里的人很少能同我们谈谈那两个大海的北部和南部边界的情形,谁也没有到过那两个地方。

......〕

——伊本·罗斯特(Ibn Rosteh,903年左右)《珍宝志》[参54]

① 又作 Berbéra,说是一个岛不够确切,位于瓜达富伊(Guardafui)角北部。(原书注)

位于赤道之后的有人居住的世界

管3页正面,第四地带:科摩罗山(月亮山)即由科摩罗人而得名,而科摩罗人则与中国人为兄弟。对于他们和居住在这一地区的大部分民族,人们经常提及他们能生吞活剥那些进入他们独占区的外来人之特征。在第四节中,提到了黑人的城市之一达姆达马(Damdama),其居民为达马达姆人(Damndam)。从那里出发,于伊斯兰历617年(公元1220年)入侵了努比亚和阿比西尼亚,当时正值鞑靼人入侵波斯的时候。这些达马达姆人就如同黑人中的鞑靼人一般。达姆达马城位于经度54°26'和纬度9°30′的地方。

……伯贝拉(Barbarā,即汉籍中的粥琶啰。——译者)①,这是伯贝拉人(Barabar)②地区的首府,伊本·鲁勒·盖伊斯(Imru'l-Ḳays)曾描述过该地区的马匹和奴隶,并且大加赞赏③。这些居民并没有完全皈依基督教,而只是大部分接受皈依而已(第3页背面)。正是出于这一原因,所以才不把此地算作伊斯兰教国家。此城位于经度68°和纬度6°30'的地方。

摩迦迪沙(Mogadišo《郑和航海图》和《明史》均称木骨都束。——译者)的尼罗河④,在流出库拉湖(Kūrā)之后,不断向前奔腾(原意为向上方流),直到到达北纬11°与东经66°的交叉处;此河然后又流经伯贝拉以东而向下方流去,它与伯贝拉城实际上只有一度的距离。经过此地之后,摩迦迪沙尼罗河又经摩迦迪沙城以东继续向下方流去。

在这一地带中,当提到伯贝拉地区诸城的时候,特别举出了这一系列城市中的第一座,即位于印度海岸的法尔福纳(Farfūna)......

......

在伯贝拉这一者名地区的哈丰角以东的海岸上......

第五地段。在这一地段的开始部分,即在距前者经度为0°12',纬度为2°远的地方,便是摩迦迪沙尼罗河河口,此河经过了一些附属于摩迦迪沙城的地域,距摩迦迪沙城有十二英里,最后流入了印度洋。在摩迦迪沙附近,初看起来,此江似乎没有埃及尼罗河那样源远流长,但水位很深。因为在沿途中损失了许多流量,所以就使河流变小了(这就是说,从此河中又分出了许多其他支流)。伊本·法蒂玛说:这条尼罗河发源地位于赤道线的库拉湖和一座分支山脉中,因而就形成了埃及尼罗河的姊妹河。大山分出支脉的地方为经度51°和纬度0°30'之交叉点,处于第一气候区。此河在沿途中有时弯弯曲曲,有时又成笔直一线。(第4页背面)从此大河中又分出了许多支流,由于利用这一水系进行灌溉,所以才使其流城既变得和埃及很相似了,即在灌溉区可以种植甘蔗和香蕉;此地同时又与印度具有某种雷同处,在那里由于能够灌溉,所以也可以种植芳香树脂树、椰子树、槟榔树和其它农作物。当地居民可以一年收获两次:一次是利用河水泛滥出岸的机会进行灌溉,另一次是利用雨季。河水在奔腾近二千英里之后,在摩迦迪沙以东注入大海。在尼罗河以东,便是伯贝拉地区的边缘和僧祇人地域的边界。

——伊本·赛义德(Ibn Sa'id,1208年或1214年——1274年或1286年)[参55]

① 这是位于亚丁湾的一个索马里港口,一般都写作 Berbéra。(原书注)

② 这是前一个阿拉伯文的复数。有关伯贝拉索马里人的详细情况,见笔者旧作:《索马里》,1903年巴黎版,8开本,第109页以下。(原书注)

③ 这里提到的一些赞诗已由斯拉纳(Slane)引用,发表在他对伊本·哈勒教(Ibn Khaldoun)《绪论》的译文第1卷中,1863年巴黎版,见第95页注②:

“乘坐伯贝拉马,

马尾已被剪短,

惯子夜间驰事。”

请参阅阿姆洛尔卡伊斯(Amro’l Caïs)的《诗文集》第27页,第13行。伊本·鲁勒生活在公元六世纪。有关这位著名的阿拉伯诗人,请参阅于阿尔:《阿拉伯文献》第10—11页。(原书注)

④ 平时大家对库迦迪沙的写法 Maḳdašaw 是错误的,在我们西方地图中写作 Magodoxo,位于北纬2°2'18''和经度43°4'35''的地方。摩迦迪沙的尼罗河实际上是流经索马里和埃塞俄比亚境内的谢贝利河。有关此城和此河的具体情况,见笔者旧作:《棠马里》,第9页和第162页以卞。(原书注)

第15页。第一气候区。从东到西依次包括中国的东部和新罗群岛,沿海的乌斯蒂孔地区,中国的内陆向东直到广府(Khānfū)、哈尔福尔(Khālfūr)、西安府(Khumdān)和秦尼亚(Čīniyya)①港,它们都位于一个被称为“中国门”的海峡;占城(Campa)岛、室利佛逝(Sribuza)、巴拉卡特岛(Barakāt),苏卜赫岛(Ṣubḥ)、吉蔑岛、郎婆露斯岛(Langabālus)、班卒儿岛(Fančur)、锡兰岛;科摩罗岛的上半部,军突弄岛(Čundur-būlāt)和杜姆亚特岛(Dāmiyāt,即陀盘地。——译者)②;僧祇人的诸岛、乌扎因(Uzayn)灯塔岛的北部、也门(Yémen)海、伯贝拉海(Barbarā)、索科特拉岛(Socotora)、扎伊拉(Zayla’)③地区、也门的一部分……月亮山脉北部、尼罗河发源地的两个湖泊和汇合处的湖泊……均属这一气候区。

......

古代航海家曾把南海分成若干部分,并根据其流经的沿岸而一一命名,以方便对其流域的了解:

......

第十六,向南便是僧祇海或者是伯贝拉海,其海岸叫僧祇拔儿(即桑给巴尔,Zandj-bār)。

——迪马斯基(Dimašḳī,1325年左右)[参56]

① 近代发音为 Ṣiniyya。(原书注)

② Dāmiyāt 很可能是安达曼群岛(Andāmān)之误。(原书注)陀盘地是四库文渊阁版本中的写法,文津阁为“阯盘地”。以前文章中已经分析过。(老周加注)

③ 位于非洲海岸,与亚丁对面的地方。(原书注)

第 94 页。根据同一些作者们的看法(如托勒密和埃德里奇等人),一个大海(印度洋)从“被大陆包围的海”分出,具体说是从东侧,赤道以13°的地方分流出来的,并且向稍靠南一些的方向延伸,一直到达第一气候区。它穿过这里向西流去,直到这一气候区的第五地段;接着再流经(第9页)阿比西尼亚、僧祇人地区,一直到这后一个地区的曼德海峡才停了下来,而曼德海峡位于距这个海的发源地约有四千五百英里的地方。人们分别称之为中国海、印度海、阿比西尼亚海。它的海岸,从南端开始依次是僧祇人地区和伯贝拉地区(位于亚丁湾)……随后,这个海陆续流经摩迦迪沙城,索发拉地区、瓦克瓦克地区和其他民族的地区。在这些地区以远则只有沙漠和大片荒僻地。在这个海上,靠近其发源地的是中国,接着是印度,然后是信德,再其次是具有一些沙丘的也门沿海地、扎比德(Zabīd)和其他一些地方,最后是位于这个海最尽头的僧祇人地区…

第1 卷,第 119 页。……在这个海(从中国海岸发源的印度海)的西岸,是扎伊拉(Zayla’)① 地区,在扎伊拉领土以南②的该海的西岸,是连绵不断的伯贝拉地区的村庄,沿着此海的南岸,这些村庄构成了一条一直延伸到第一类气候区第六地带尾端的曲线。在它们的附近,从东海岸开始是僧祇人地区,接着是摩迦迪沙城,后者位于印度海南海岸……。

——伊本·哈勒敦(Ibn Khaldūn,1375年左右)《绪论》[参57]

① 文中为Zāla',应为 Zayla',位于亚丁湾的非洲海岸。(原书注)

② 应该作东南面。(原书注)

第15章 尼罗河的发源地

第 219 页。应该知道,“被大陆包围的海”位于有人居住的世界,当印度洋从那里分流出来时,该海就被分成若干部分。前文已提到过这一点。该海①的一部分叫僧祇海,它与也门和伯贝拉②海相接。在印度海的这部分地区,人们发现了相当数量的岛屿,其中的科摩罗(Ḳomr)岛又被称为马来(Malāy)岛。岛长相当于步行四个月的路程,岛宽只有步行二十天的路程,在某些地段甚至还要窄些。这个岛与锡兰岛遥遥相对。岛上有许许多多的城市,其中之一就叫作科摩里雅(Ḳomriyya)城,有一种科摩罗鸟就是从此岛而获名的,传说这个岛上有一种树,用它的段树干就可以凿成一艘大船,船长六十腕尺,如果靠人来背走,则需要一百六十个搬运工。和其居民比较起来,这个岛屿显得太渺小了。于是岛上的居民就在河边上、山脚下建造房子,他们就将这座山取名为科摩罗山(月亮山)③。

——马克里奇(Maḳrīzī,1365-1442)《劝善与尊重》[参58]

① 按上下文应该指印度洋。(老周加注)

② Berbéra 或 Barbarā。(原书注)

③ 这个科摩罗(月亮山)在前文比鲁尼的段落就出现了,又根据标题“尼罗河发源地”,可知这仍然是把非洲东海岸和东南亚拧到一起的错误版本。(老周加注)

位于赤道以南的地区

——阿布尔—法兹尔(Abū'l-Fazl,1595年)《阿克巴尔纪要》[参59]① Barābar 系 barbara 的复数形式,今作Berbéra。(原书注)

在其东部,此海形成了一系列海湾、港湾和海峡,而且航海家们都对它们了如指掌。其中最大的是波斯湾,其东南一端为莫克兰(Mukrān),而西南一侧即为阿曼。然后接着就是库尔朱姆海湾(红海),此海湾的东南一端是也门、亚丁和阿比宴(Abiyan),其西南一端是阿比西尼亚和伯贝拉角。除库尔朱姆海湾之外,还有(第122页)伯贝拉角。由于其所占水域辽阔,所以这些海湾又各自成为一“海”。——比鲁尼(Biruni,1030年左右)《马苏德天文表》(Ḳānūn al-Mas'ūdī,公元1040年左右)[参60]

第28页末见。绿色海湾(南海中的四大海湾之一)①叫作信德海湾。因为它位于信德地区......

——西拉齐(Šīrāzī,卒于1311年)[参61]

① 另外三木海湾分别为;伯贝拉湾、红海海湾和波斯淳。(原书注)

以上,都显示“柏柏尔”、“伯贝拉”都在东非沿岸,与《酉阳杂俎》中“拨拔力”、《诸蕃志》中“弼琶啰”完全一致。

然后我们在上边《道里邦国志》中也看到了“白奴贸易”的有关记述,这与我们之前分析《酉阳杂俎》中“其妇人洁白端正,国人自掠卖与外国商人,其价数倍”又是一致的。

四、小结,及与西方伪史的冲突:一箭双雕又一次射穿伪古埃及伪两河文明

在此前的文章中,我们利用地理信息测算,已经基本确定了杜环所到达的“摩邻”其实就只能在埃及附近,基本上排除了其他路线的可能性。而本篇又利用一系列阿拉伯文献,确定了“大摩邻-马格里布”和与之高度绑定的“拨拔力/弼琶啰/柏柏尔/巴巴里/巴比伦”的概念及其范畴的历史演变情况,从而一方面基本完全确定《经行记》之“摩邻”就是指埃及地区,另一方面也揭示了两河和埃及早期都是“野蛮人”地区,从而一箭双雕再次射穿伪古埃及、伪古巴比伦(两河)文明。

首先,“马格里布”一词在西亚诸语中都有“西方、西部、日落之地”的意思,而“拨拔力/弼琶啰/柏柏尔/巴巴里/巴比伦”根本就是一个词源的不同变化,其本意就是“野蛮人”。在阿拉伯文献中,仍然残留着将包括希腊、叙利亚在内的区域都称之为“马格里布(西部)”的省份或地区的印记,也残留有两河的“巴比伦县”之类的记录,则在更早的安息、波斯人看来,处于他们西部地区的两河地区的人,就是“马格里布的巴比伦人(maghrib barbari)”,也就是“西部的蛮族”,这与中国古代所谓之“西戎”类似。

这说明,即便到了安息、波斯时期,两河地区也依然属于蛮族地盘,则更遑论更西边的埃及了:都是蛮荒之地,哪来什么伟大文明?这也与《汉书》中以条支为最西的西极观、所谓“条支西行二百日近日所入云”的地理概念以及安息视条支“以为外国”的文化观念也是完全一致的,这里可完全没提到有什么古埃及什么罗马什么托勒密王朝什么迦太基blahblahblah.... 毛都没有在那扯什么蛋?

因此也就不难理解,为什么甘英在这一带转了那么一大圈,也楞是没有听说过一个什么从埃及从北非过来的商旅提及那里的“伟大文明”?地中海海洋商业文明不是都被你们吹上天了么?这时候咋又见不到半个影子了?本来就没有的事,那时候谁给你两千年后的西方人编呐?反倒是甘英那时候听说了往土耳其、欧洲方向的消息,说明那时候那里至少还有点东西,毕竟自然条件摆在那,脑子有坑非得往大沙漠里钻?

所以所谓“巴比伦文明”翻译过来那不就是“野蛮文明”,在这打左右互搏术搞笑呢么这是不?

而到了大食崛起的时期,作为其本身势力范围一部分的两河流域,自然不会被大食(阿拉伯)人自称为“野蛮的西部”,所以这个“maghrib barbari”的概念就西移到了埃及及其以西的整个北非地界,首先在埃及留下了一直延续到近代还在使用的地名印记,包括埃及的名字 Misr 和开罗的曾用名 Babylon,都多少受此影响;此后,“马格里布”的概念进一步向西移动并缩减,“barbari”的所指范围也逐渐以埃及为中心不断分化,并由于各种方言和语音的流变,而形成了西北非和东非的两个“柏柏尔(伯贝拉)/巴巴里”概念,并绵延至今——这实际上反映的是阿拉伯及其伊斯兰文化开拓非洲的历史进程。

而杜环的《经行记》及同样在唐代的《酉阳杂俎》,也恰好记录了这一历史进程,《经行记》描绘了当时此地的蛮荒景象,《酉阳杂俎》所记载的“拨拔力”也切实反映了当时原住民茹毛饮血的状态以及贩卖白奴的历史片段,直至《诸蕃志》中的“弼琶啰”才开始吃饼逐步文明化。

所以说,比“巴比伦”还落后一个身位、有效文明史不过一千来年的“古埃及”也成了伟大文明,还能更搞笑点么?我这鱼米之乡出来的湖南人都不敢吹湖南的古文明,您那鸟不拉屎的北非沙漠,有啥好吹的?

而且您这一个名字的事情都搞得这么乱,还有脸吹什么表音文字先进?吹什么拼音文字好破译?那什么狗屁商博良起来走两步?

而有关白奴贸易的片段也说明,早在黑奴贸易之前,就已经存在一个延续了数百年的由北非黑人主导的“白奴贸易”,其持续时间和影响范围远比现在西方主流所承认的“巴巴里海盗”时期要大得多。即便在近代黑奴贸易链条中,也有不少西非的黑人部落作为中间商,通过掠夺周围其他部落,为西方白人提供黑奴。如今西方白左圣们还要用《达荷美女战士》这样的玩意来歪曲历史帮他们洗地,总有一天他们要自食其果重蹈覆辙的。

藉由这些资料,也进一步确认了整个非洲包括埃及在内的原住民就是黑色人种,西北非的混血特征多半是白奴贸易导致的白化的结果。而我们在19世纪大量欧洲人的照片中也可以看到原住民的形象仍然是非常纯正的黑色人种(见<尼罗河(七)>)。即便是阿拉伯人的资料,也是这么写的:

§408 在由黑人居住地区和更为遥远的马格里布地区的海岸附近,马格里布海有许多引人注目的地方。致力于世界研究的学者们声称,为了穿越阿比西尼亚和整个黑人地区,需要不少于7年的行程;埃及仅仅占黑人地区的1/60,而黑人地区又仅占大地的1/60;最后,为了跑遍整个大地则需要不下50年的时间,而大地的1/3有人耕耘和居住,1/3是荒凉和无聚落的,另外1/3由水面覆盖。

[参62]

咱也不敢说这些阿拉伯文献全都是真的,倒是时不时能看到一些篡改的痕迹。但关键是与西方伪史叙事冲突呀,有这层矛盾关系就够了,你们不是总吹百年翻译文艺复兴么?反正这是你们西方人认的阿拉伯干爹就是这么写的,这个你们认不认啊?认,就打左脸,不认,就打右脸。总归要打一边脸,我是不会手下留情的。

比方说,又是唏啰哆嘚《嗨事脱睿》,里面就提到了“阿拉伯”这个词,还是在埃及地界:

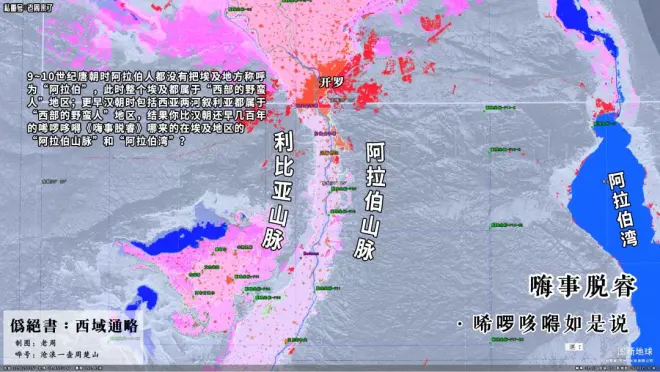

(8) 从黑里欧波里斯再向里面走,埃及就成了一条狭窄的土地。因为它的一面是阿拉伯山脉,这山脉从北向南以及西南,一直伸展到所谓红海的地方。孟斐斯那里金字塔所用的石块,便是从这个山脉中的采石场开采出来的。山脉在这方面转折,而终止在我所说的那些地方。从东到西最宽的地方,我听说是要走两个月,而它们的最东部的边界是出产乳香的。山脉的情况就是这样。在利比亚的这一面,埃及有另一支岩石重叠的山脉屏障着,金字塔就在这中间。这支山脉上面全是砂砾、它的方向和阿拉伯山脉一样,也是向南走的。从黑里欧波里斯再向外去,埃及便没有多麽大的地方了;溯河而上的那条狭程的土地不过是〔十〕四(修德本原文“十”字有括弧,这是迪池加上去的,但井无版本上的依据——译者)天的路程。在上面所说的山脉之间,土地是平坦的,而在平原最狭窄的地方,在我看来,在阿拉伯山脉和人们所说的利比亚山脉之间是还不到二百斯塔迪昂宽的。过了这个地方,埃及又变成了一片广阔的土地。当地的形势便是这样了。

拿破仑《埃及描述》地图集 [参65-66]

......

(11) 现在,在阿拉伯离埃及不远的地方,有一个从所谓红海伸出来的海湾,现在我就说一说这个海湾的长度和宽度:在长度方面,用划桨的船从它的最内部的一头到大海要走四十天;在宽度方面,最宽的地方要走半天。每天在那里都有潮汐起落。我以为现在埃及的地方过去曾是另一个这样的海湾;一个从北方的海伸到埃西欧匹亚;另一个我就要提到的阿拉伯湾则从南伸向叙利亚。这两个海湾的尽头都深入相互靠近的地方,它们之间只隔着很小的一块土地。而如果尼罗河想流入阿拉伯湾的话,有什么能使它在两万年中间不被这条河用冲积土给封闭起来呢。照我来看,一万年的时间也就够了。因此可以相信,我出生前,一个比这海湾大得多的海湾是可以被这样一条急流的大河变成陆地的。......

(15) 可是,如果我们采用伊奥尼亚人的关于埃及的看法的话,则就只有三角洲那块地方才是埃及了。他们说,三角洲从所谓培尔赛欧斯监脱塔沿海岸到佩鲁希昂的醃鱼场有四十司科伊诺斯,而从沿海向内地则是直到凯尔卡索洛斯市①的地方;尼罗河便在那里分成两股,分别在佩鲁希昂和卡诺包斯二地人海。他们说,其他被称为埃及的地方,或属于阿拉伯,或属于利比亚。如果我们同意这个说法,那我们就等于说在过去埃及人没有自己的倾土了。但我们知道,三角洲,正如埃及人自己所说而我个人也深信不疑的,却是由河流冲积而成的,而可以说是在不久之前才出现的。倘如他们以前根本没有领土的话,他们怎麽能无聊到竟自标榜为世界上最古的民族呢。而他们也确实没有必要用婴儿作试验来看一下婴儿最初说的是哪一种语言了。实际上,我倒井不相信埃及人是和伊奥尼亚人的所谓三角洲同时产生的。我想他们是从有人类以来便一直存在着;既然土地不断增加,他们中间的许多人便下降到新的低地上来,也还有许多人留在他们的旧日的土地上。在古昔的时代,底比斯是称为埃及的,这是一块周边长达六千一百二十斯塔迪昂的地方。

......

(19) 尼罗河在汜滥的时候,它不仅汜滥到三角洲上去,而且也汜滥到被认为是属于利比亚和阿拉伯的那些地方上去;它汜滥到离两岸有两天的路程的地方,有时远些,有时则近些。关于这个河的性质,不管是从祭司们那里,还是从别的人那里,我都听不到任何东西。我特别想从他们那里知道,为什麽尼罗河从夏至起便开始上涨并一直上涨一百天,为什麽在这段时期过去以后,它的水位立刻就退落并减弱水流,这样在整个冬天一直保持着低的水位值到第二年夏至再来的时候。我曾向埃及人打听,尼罗河有怎样的性能而使自己具有和所有其他的河流相反的性质,但关于这件事,我从居民那里得不到任何说明。我想知道,并且打听人们对上面提到的那些事情怎样说法,我还问过他们,为什麽尼罗河又与所有其他的河流不同,从它的上面没有微风吹出来。

[参63]

你看,照这里的意思,尼罗河以东的地区都是“阿拉伯”的范围,有“阿拉伯山脉”,有“阿拉伯湾”,我们就不说“阿拉伯”这个名词是很晚才出现的这个问题,就这个地域范围也太扯了吧?——9~10世纪的唐朝时候的阿拉伯人都没有把埃及的地方称呼为“阿拉伯”的,此时整个埃及都属于“西部的野蛮人”地区;更早的汉朝时包括西亚两河叙利亚都属于“西部的野蛮人”地区,结果你比汉朝还早几百年的唏啰哆嘚《嗨事脱睿》哪来的在埃及地区的“阿拉伯山脉”和“阿拉伯湾”?

所以说,有些个不知道是真傻还是真坏的西史全真教徒,天天在那儿嚷着“欧美怎么会去帮着千里之外的埃及、两河伪造文明?”,这些个玩意是真不知道《拜步经》中的“出埃及记”、“巴比伦之囚”?《拜步》都不知道在那扯什么犊子充什么西方史专家?这急着替洋爹洗地的姿态未免过于猴急。

最后,回到本篇开头B站UP @埃及南希 的问题,其实不管她怎么说,说埃及艳后是白人也好、黑人也罢,最终也都无法避免落入两边陷阱的状态:说是白人,则可能已经在无意识的给西方白人中心主义站台了,说是黑人,则西方白左圣那套 BLM 和 LGPTQXXX 彩虹旗可就紧随其后了...... 毕竟,《达荷美女战士》这样的洗地之作可明明白白摆在那儿了。别以为 BLM 这些玩意是真的安什么好心,人家那是唯恐天下不乱。

关键还是怎样都没有跳出美西方给你们设置的话语框架。只有真实的历史,才能彻底砸碎美西方设置的这套思想枷锁。人家憋着坏给你们下了一连串套呢。

就说这段“maghrib barbari”的记录吧,客观来说,这至少反映了阿拉伯人向外开拓的进程。如果真像 @埃及南希 所维护的是所谓古托勒密王朝,则无异于是彻底否定了阿拉伯人的开拓史和发展史,乃至将整个阿拉伯文明都置于“只是古希腊、托勒密施舍下的残羹冷炙”的境地?

所以我真心建议南希女士,至少还是先仔细研究一下你们阿拉伯人自己前辈留下的来的文献吧,比如先挖掘下“金子塔”、“埃及”这些名词的真实内在含义和词源,比如咱们一直说的,明明你们阿拉伯人说的是“米昔儿”,为什么到西方人嘴里成了“埃及”?明明阿拉伯人说的是“哈剌姆”,为什么到西方人嘴里成了“屁拉米”?别到最后被西方人卖了还替他们数钱。

参考资料:

[1] Wikipedia: Jerusalem

[2] [大食]伊本·胡尔达兹比赫(Ibn Khurdādbih, 825~912年).道里邦国志[O].宋岘(译注).北京:华文出版社,2017.8,p071

[3] Muḥammad ibn Muḥammad al-Idrīsī[1100–1166].Kitab Rujar(古地图集).[德]Konrad Miller(重绘)

[4] Wikipedia, Shalim

[5] 参2,p075

[6] 许永璋.“摩邻国”是马里吗?——唐代杜环《经行记》摩邻国再考[J].非洲研究,2017,10(01):3-18.

[7] 丁克家.《经行记》考论[J].回族研究,1991(01):44-51.

[8] 艾周昌.杜环非洲之行考辨[J].西亚非洲,1995(03):57-60+47.

[9] 吴毅.杜环《经行记》及其重要价值[J].西北大学学报(自然科学版),2008,38(06):1029-1033.

[10] 张星烺.中西交通史料汇编,第二册第二编,古代中国与非洲之交通[M].华文出版社.2018-8,p436

[11] 宋岘.杜环游历大食国之路线考[A]. 中国中外关系史学会、复旦大学、上海外国语大学.明清之际中国和西方国家的文化交流——中国中外关系史学会第六次学术讨论会论文集[C].中国中外关系史学会、复旦大学、上海外国语大学:中国中外关系史学会,1997:19.

[12] 沈福伟.唐代杜环的摩邻之行[J].世界历史,1980(06):46-52.

[13] Wikipedia, Barca && Marj

[14] 参2, p103

[15] [大食]艾布·法尔吉·古达玛·本·贾法尔(Abu al-Farj Qudamah bn Ja'far al-Katib al-Baghdadi).税册[O].宋岘(译注).参2,p208

[16] 参15,p242

[17] 参2,p065,p074,p131

[18] [古阿拉伯]马苏第(?-956年).黄金草原.耿昇(译自法文版).中国藏学出版社,2013-11-1,p91-94【伪】

[19] 参15,p199,p201-202

[20] Wikipedia, Berbers

[21] Wikipedia, Aqaba

[22] 参2,p001,p027

[23] 参15,p223

[24] 参2,p159

[25] 参18,p299-301,p507

[26] 参18,p115,p389

[27] [法]费琅.阿拉伯波斯突厥人远东文献辑注.耿昇,穆根来(译).北京:中国藏学出版社,2018.3,p51-53

[28] Wikipedia, Yamama

[29] 参2,p134,p137-139

[30] Wikipedia, Maghreb

[31] Wikipedia, Mashriq

[32] [突尼斯]伊本·赫勒敦.历史绪论.李振中(译).银川:宁夏人民出版社,2014.12,p77-78

[33] [伪古希腊]伪希罗多德.嗨事脱睿.王以铸(译).商务印书馆,1959-6,p112

[34] 许永璋.老勃萨国考辨[J].文史哲,1992(02):31-35.DOI:10.16346/j.cnki.37-1101/c.1992.02.006.

[35] Wikipedia, Abyssinia && Ethiopian

[36] Dunn Samuel[?-1794(d)].Ancient and modern Egypt(古地图).纽约市公共图书馆(NYPL)收录(数字化档案).1786

[37] Atlas nouveau,Amsterdam.Theatrum historicum(古地图).1742 =>高翔.《坤舆万国全图》地名考本.北京:光明日报出版社,2015.10.随附光盘数字资料\2.地图文献\2 亚洲\西亚(West Asia)

[38] Sebastian Münster[1489-1552].Marmaricæ & Aegypti ciuitates(古地图).1552 =>高翔.《坤舆万国全图》地名考本.北京:光明日报出版社,2015.10.随附光盘数字资料\2.地图文献\3 非洲

[39] Sebastian Münster[1489-1552].Tabula Africae III.纽约市公共图书馆(NYPL)收录数字化档案.1545-1555

[40] Martin Waldseemüller[1470-1521?].A Map of the Entire World According to the Traditional Method of Ptolemy and Corrected with Other Lands of Amerigo Vespucci(古地图).世界数字图书馆(联合国教科文组织协办)收录档案.1507

[41] Martin Waldseemüller[1470-1521?].世界地图 1507 =>高翔.《坤舆万国全图》地名考本.北京:光明日报出版社,2015.10.随附光盘数字资料\2.地图文献\1 古代世界地图(Antique World Map)

[42] Lepsius Richard (1810-1884).General-Karte von Aegypten und der Sinai Halbinsel mit Benutzung der handschriftlichen hydrographischen Aufnahmen des Nilthales von Linant de Bellefonds, bearbeitet und gezeichnet von H. Kiepert(古地图).纽约市公共图书馆(NYPL)收录(数字化档案).1859

[43] Lepsius Richard (1810-1884).Karte vom Nil-Delta, dem Isthmus und dem Fayum [Fayyûm](古地图).纽约市公共图书馆(NYPL)收录(数字化档案).1859

[44] 参2,p081-082

[45] 参2,p144

[46] Wikipedia, Goliath && Philistines

[47] 百度百科,歌利亚 && 腓力斯丁人

[48] The Works of Ibn Wāḍiḥ al-Yaʿqūbī (An English Translation) VOLUME 1.p168

[49] Wikipedia, Nubia

[50] 参2,p007,p010

[51] 参2,p069

[52] 参15,p214-216

[53] 参15,p241-242

[54] 参27,p61-62

[55] 参27,p289-290,p291-292

[56] 参27,p332-333,p343-345

[57] 参27,p424-425

[58] 参27,p432-433

[59] 参27,p520

[60] 参27,p572

[61] 参27,p587

[62] 参18,p178

[63] [伪古希腊]伪希罗多德.嗨事脱睿.王以铸(译).商务印书馆,1959-6,p112-115,p117

[64] 高翔.《坤舆万国全图》地名考本[M].北京:光明日报出版社,2015.10,p50,p15-16,p286

[65] [法]Pierre Jacotin[1765-1827].Description of Egypt,Second Edition,Atlas of Egypt and Parts of Bordering Lands (Plates)(古地图).世界数字图书馆(联合国教科文组织协办)收录档案.1798-1801

[66] David Rumsey Map Collection: 33 Lac Sirbon. Jacotin, Pierre, 1765-1827; (France. Armee. Genie), 1826

版权声明:老周来了,原创系列,欢迎转载,转载请注明出处。公众号ID:老周来了(laozhoulaila),知乎ID:老周,哔哩哔哩:沧浪一壶周楚山。谢谢关注和支持!