奇袭抑或愚勇? - 浅谈“河鲈”行动与维莱博卡日之战

原文:https://zhuanlan.zhihu.com/p/646059522

注:本文译自丹尼尔·泰勒所著的《Villers-Bocage: Operation 'Perch': The Complete Account》。

声明:翻译不易,未经译者许可,本文严禁任何公众号或网站私自转载。另外,译者强烈谴责任何盗载或是洗稿本文以牟取私利的行为。

扩展阅读:

《波卡基村之战 - 照片向轻型考证(一)》

https://zhuanlan.zhihu.com/p/145873928

《水银灯下的阴翳 —— 波卡基村之战背后的故事》

https://zhuanlan.zhihu.com/p/532794825

本文节译了由After the Battle出版社于2023年出版的与维莱博卡日(Villers-Bocage,旧译名为‘波卡基村’)之战相关的最新著作《Villers-Bocage: Operation 'Perch': The Complete Account》中的一些内容,文中全部图片都可单击放大后观看。

请各位读者注意,本书的部分内容和Heimdal出版社于2015年出版的Frédéric Deprun与Yann Jouault合著的《Villers-Bocage: Au Coeur de la Bataille》中展示的细节有所不同,即米夏埃尔·魏特曼在维莱博卡日之战中使用的“虎”式的编号,以及魏特曼在弃车之前的行动。

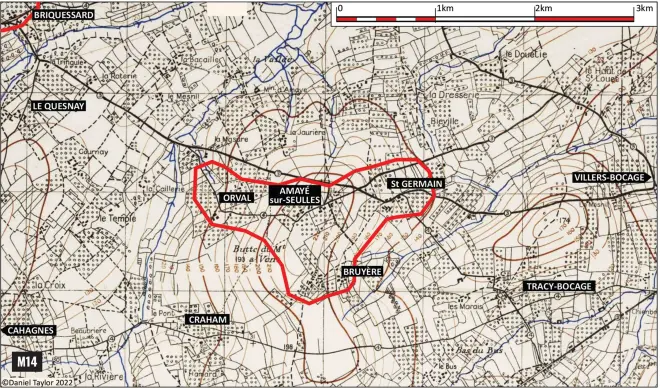

6月12日的态势图生动形象地展示了德军将装甲力量集中部署在其所认定的主要威胁地段 —— 登陆盟军在东侧建立起的桥头堡。6月6日,为了守住卡昂(Caen),第21装甲师(21.Panzer-Div)组织了德军在登陆日当天发起的唯一一场声势浩大的反击。作为第一波增援力量最先抵达卡昂地区的SS第12装甲师(12.SS-Panzer-Div),自6月8日晚开始向登陆盟军发起猛烈反击。6月9日,装甲教导师(Panzer-Lehr-Div)的部队也开始投入反击,并于6月10日至11日的夜间推进至距离巴约(Bayeux)不到5公里的区域,向盟军展示了德军装甲部队的强大实力。

然而,6月12日时,处于进攻态势的英联邦军队已逐渐夺回主动权。英军第30军(XXX Corps)开始朝法国内陆的 瑟莱河畔蒂利(Tilly-sur-Seulles)推进,而加军第3步兵师(3 Can Inf Div)则是朝卡尔皮凯(Carpiquet)方向推进。在卡昂运河以东,英军第51高地步兵师(51 Inf Div)被调去增援英军第6空降师(6 Abn Div),准备向东翼继续推进。

不论蒙哥马利是有意而为还是无意之举,从理论上来说,他已成功地将大量的德军及其增援部队吸引至桥头堡的英联邦军一侧。英军第2集团军(British 2nd Army)向德军防线所施加的进攻压力,迫使所有抵达卡昂前线的德军装甲师都被投入到防守卡昂的战斗中,导致这些装甲单位无法被集中起来形成一支强而有力的反击力量。

从德军的角度来看,除了 阻止英联邦军队更进一步地向内陆推进,以攻占更多区域并站稳脚跟 之外,德军已别无他选。为此,德军必须坚守卡昂地区并封锁奥恩河(Orne)渡口,以免英联邦军突破防线向南推进至更为开阔的区域。

自6月6日的诺曼底登陆日那天开始,德军就一直在筹划着通过切断英美两军联系的方式来粉碎盟军的登陆桥头堡。然而,位于登陆桥头堡西侧的德军第352步兵师(352.Inf Div),在没有获得任何增援力量也无法请求到大量装甲单位支援的情况下,已竭尽全力与美军第5军(US V Corps)激战一周之久。6月12日前几日,第352步兵师已濒临崩溃,只能挣扎着勉强维持住防线的完整。

6月12日上午,精疲力竭的第352步兵师再也无法维持防线,在阵线崩溃,被迫后撤的过程中,第352步兵师与右翼的装甲教导师之间那本就已十分微弱的联系被彻底切断,这导致德军防线开始出现一个致命的缺口。英军迅速察觉到了这个缺口,并打算利用这个破绽,将英军第7装甲师投入其中,试图在德军防线上达成突破。这一大胆的突袭作战,其代号为“河鲈”行动(Operation 'Perch')。

1944年6月12日下午16时,英军第7装甲师第22装甲旅从瑟莱河畔蒂利以西(Tilly-sur-Seulles)的前沿阵地撤出。该旅与英军第7装甲师的其他部队一齐向南推进,于夜间20时抵达利夫里(Livry)。

与防守此地的德军短暂地接战后,第22装甲旅暂时停下脚步,派出侦察部队,以利夫里为中心向左右两翼展开侦查,其余单位则是离开公路,在田野中搭建临时营地,抓紧时间整备与休息。

与此同时,由米夏埃尔·魏特曼(Michael Wittmann)SS中尉指挥的德军SS第101重装甲营第2连于6月12日夜间赶到维莱博卡日(Villers-Bocage)地区。由于长时间的公路行军以及路况不佳的原因,一些“虎”式坦克因机械故障而无法参与作战,截至6月12日晚上,保有12辆“虎”式的第2连,仅有6辆“虎”式成功抵达前线。

为了让作战经验更丰富的车长有车可用,魏特曼重新对车辆进行了分配。除了魏特曼之外,其余5辆“虎”式的车长分别为格奥尔格·汉图施(Georg Hantusch)SS少尉,库尔特·佐瓦(Kurt Sowa)SS下士,于尔根·勃兰特(Jürgen Brandt)SS中士,格奥尔格·勒奇(Georg Lötzsch)SS中士以及赫伯特·斯蒂夫(Herbert Stief)SS下士。于尔根·威塞尔(Jürgen Wessel)SS中尉被派去与第2连负责支援的装甲教导师建立联系,并将第2连所遭遇的车辆机械故障问题转告给装甲教导师。

魏特曼的座车205号在行军过程中因机械故障而抛锚,他将车组乘员与维修单位留在后方,自己乘坐水陆两用吉普(Schwimmwagen)跟上部队。若想恢复原有的作战能力,第2连必须耗费几天的时间对车辆进行维修并等待掉队的车辆赶到前线,此外,长时间的行军也让乘员亟需休整。然而,在12日至13日的夜间,几次断断续续的炮击让第2连不得不连夜换了2次阵地,第2连误以为自己的位置已经暴露并成为了英军的炮击目标,实际上,根据英军第30军的报告,英军当时根本不知道SS第101重装甲营拦在了他们前进的道路上,至于那些炮击,只是第22装甲旅在推进过程中为了削弱前沿的德军而让炮兵向射程内的可疑位置进行的盲射而已,然后十分巧合地落在了第2连的头上。在第2次转移阵地之后,魏特曼将第2连的“虎”式隐藏在距离175国道仅200米的卡昂古道(Ancienne Route de Caen)上。

此时,由罗尔夫·默比乌斯(Rolf Möbius)SS上尉指挥的SS第101重装甲营第1连在距离前线以东10公里的地方过夜,该连在长途奔赴前线的过程中,也和第2连一样深受车辆机械故障的困扰。而第3连的最快的单位才刚抵达法莱斯,还需要2天的时间才能赶到前线。

6月13日清晨,第22装甲旅继续向东南方向推进,其有限的侦察单位为该旅的侧翼提供了保护。然而,问题在于,该旅的侦察单位数量太少,其侦察范围无法完全覆盖到主力部队推进方向前方的所有区域。

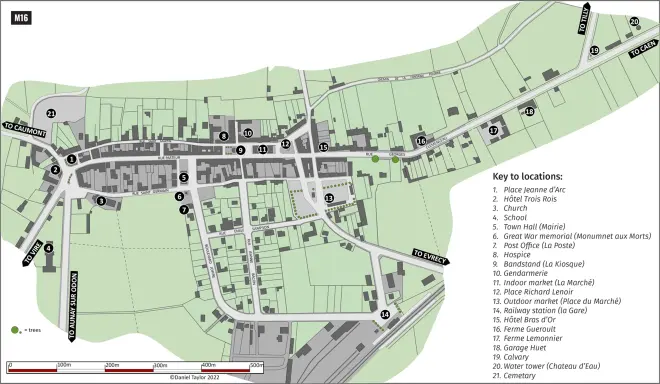

在6月13日前几天,维莱博卡日地区就已进入英军炮兵的射程中,英军第50步兵师的炮兵对此地的部分区域进行了盲射。当第22装甲旅的先头部队于6月13日上午8时30分进入维莱博卡日时,一些在炮击后仍选择留在小镇中的居民热情地欢迎了英军的到来。但这些居民很快便因为重燃的战火而消失了,横穿维莱博卡日的主街道再次变得空无一人。

抵达维莱博卡日之后,第4伦敦郡义勇骑兵团(4th County of London Yeomanry, 4th CLY)A中队第4分队花了近半个小时才穿越小镇,沿着175国道到达213高地(上图中的最右侧的①)。第5皇家乘骑炮兵团(5th Royal Horse Artillery, 5th RHA)的比利·邓洛普(Billy Dunlop)上尉的“克伦威尔”炮兵观察坦克(上图中的②)与A中队的前半段装甲纵队同行。每辆英军坦克间都保持着一定的距离,在175国道上排成一条长长的纵列,从领头的A中队一直延伸至维莱博卡日小镇当中,A中队第2分队的坦克停靠在213高地不远处(上图中的③),第3分队的坦克停在接近斜坡末端的位置(上图中的④),第1分队停在城镇与斜坡之间的开阔地上(上图中的⑤)。

位于蒂利(Tilly)路口以东的来福枪旅(Rifle Brigade, RB)第1营A连(上图中的⑥)将暂时无人使用的半履带装甲车与履带式装甲运载车停靠在道路右侧,以便后续的部队能沿着道路继续向213高地前进。在A连的半履带装甲车的后方,停靠着2辆皇家工兵的运载车以及由罗杰·巴特勒(Roger Butler)中尉指挥的反坦克排(上图中的⑦),这个反坦克排包括了2门6磅炮及4辆洛伊德运载车(Loyd Carrier)。

在反坦克分队的后面,2辆来自第4伦敦郡义勇骑兵团侦察分队,由雷克斯·英格拉姆(Rex Ingram)中尉指挥的“斯图亚特”轻型坦克(上图中的⑧)停靠在维莱博卡日小镇的边缘。距离“斯图亚特”坦克大约25码的地方,是第4伦敦郡义勇骑兵团的团部分队以及团长亚瑟·克兰利(Arthur Cranley)上校(上图中的⑨),他的部队刚停下脚步,第22装甲旅旅长罗伯特·欣德(Robert Hinde)准将便开着一辆侦察车来到前线,鼓励克兰利让他的部队继续前进。

而克兰利本人对于部队的推进状况并不满意,他注意到他的部队并没有对周边环境进行充分的侦察,这一疏忽无疑会让整个团都陷入危险的境地,他担心自己的部队正在盲目向前,冲入德军的陷阱中。克兰利向欣德表示了自己的担忧,由于部队此时已成功抵达既定目标中的维莱博卡日,且上级一直在时间方面向第22装甲旅施加压力,欣德不得不打消克兰利的顾虑,并要求他前往213高地。

随后,克兰利乘坐他的侦察车前往213高地,与A中队的指挥官彼得·斯科特(Peter Scott)少校讨论部队更进一步的部署情况,开始让A中队的前锋单位转入更适合进行防守的位置。而欣德则是让司机调转车头,返回位于阿马耶(Amayé)的旅部,但走到一半时,他又改变了主意,让司机前往213高地。

克兰利将他的坦克以及团部分队留在维莱博卡日小镇边缘,除去接手克兰利座车的亚瑟·卡尔(Arthur Carr)少校外,团部分队还有3辆“克伦威尔”坦克,其车长分别是团部分队的指挥官约翰·汤普森(John Thompson)中尉,帕特·戴斯(Pat Dyas)上尉以及比尔·埃布森(Bill Abson)一级准尉。在凯尔与汤普森的坦克之间,还停着团部分队联络官查尔斯•皮尔斯(Charles Pearce)中尉的亨伯侦察车(Humber Scout Car),以及团情报官罗伯特·布朗(Robert Brown)上尉的侦察车。

通往维莱博卡日大街的拐角处,停放着医官麦克莱恩(MacLean)上尉的半履带医疗车(上图中的⑩),沿着这条道路稍远的位置,停靠着第5皇家乘骑炮兵团的2辆炮兵观察坦克(上图中的⑪),其中一辆是由丹尼斯·威尔斯(Dennis Wells)少校指挥的“谢尔曼”炮兵观察坦克,隶属于K炮兵连,另一辆是由了帕迪・维克托里(Paddy Victory)上尉指挥的“克伦威尔”炮兵观察坦克。

由约翰·菲利普·史密斯(John Philip-Smith)上尉指挥的第4伦敦郡义勇骑兵团侦察分队(上图中的⑫)的其余车辆沿着大街分散在更远处,包括了5辆“斯图亚特”轻型坦克以及史密斯上尉的侦察车。通向圣女贞德广场(Place Jeanne d’Arc)的主街道(上图中的⑬)上空无一人,在A中队抵达213高地时,B中队的主力部队刚刚开始从西缘进入维莱博卡日。

此时的时间是6月13日上午9时,隐藏在卡昂古道上的SS101营第2连很快便察觉到了英军装甲部队的接近,得知情况的魏特曼迅速亲自前往第一线观察情况。他对于前线形势的了解相当地模糊,在观察了几分钟之后,他才确定这些英军正在列队沿着175国道前进。

实际上,第2连占据了极其有利的地形。维莱博卡日-卡昂公路南侧的田野中央有一道下陷的坡地,第2连所驻扎的卡昂古道位于175公路南侧约200米的位置,恰好位于谷地中,且高大的树篱也为第2连提供了极好的掩护,使得放松了警惕的英军无法直接观察到为了防止空袭而进行了重重伪装“虎”式。而175国道则是沿着斜坡向上延伸,德军可以观察到英军车辆沿着175国道行驶时露出的剪影。

魏特曼必须迅速做出选择,考虑如何才能让他的连队在最佳的时机打出最好的效果,以阻止英军的进一步推进。在他作出决策之前,英军的前锋坦克开始在213高地停下,而映入魏特曼眼帘的,是在175国道上排成一条长龙的英军装甲车辆。

在英军装甲纵队中,唯一能对“虎”式造成严重威胁的车辆是搭载了17磅炮的谢尔曼“萤火虫”坦克,由于车体投影高大,“萤火虫”坦克很容易成为德军炮火的目标。根据第4伦敦郡义勇骑兵团的编制,A中队下辖4个分队,每个分队都装备了1辆“萤火虫”坦克及3辆“克伦威尔”坦克,其指挥分队装备3辆“克伦威尔”坦克。

然而,在6月13日当天,当A中队下辖的4辆“萤火虫”中的3辆恰好都停靠在维莱博卡日小镇与213高地之间的公路上时,隶属于B中队的“萤火虫”坦克刚刚抵达维莱博卡日西缘。

对于魏特曼而言,一个千载难逢的机会出现了……

摧枯拉朽般将在175国道上遭遇的英军半履带装甲车、履带式装甲运载车及坦克扫清之后,魏特曼做出了一个在后世令诸多历史研究者们感到相当迷惑的抉择 —— 他独自驾驶“虎”式坦克,单枪匹马地驶入了维莱博卡日小镇。

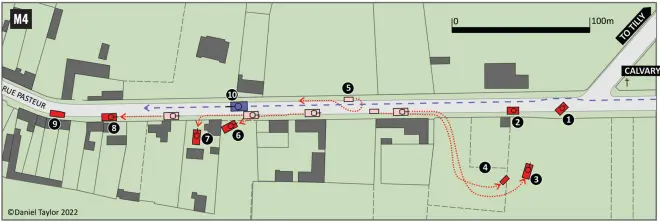

在蒂利(Tilly)路口附近,魏特曼遭遇了2辆“斯图亚特”轻型坦克。只搭载了37mm火炮的“斯图亚特”坦克无法对“虎”式造成任何威胁,面对“虎”式的88mm火炮,“斯图亚特”的孱弱装甲就像纸一样脆弱。尽管如此,英格拉姆中尉(4号地图中的①)试图将他的坦克横在道路上,以阻止“虎”式的前进,但他的想法并没有实现,被击穿的“斯图亚特”坦克发生了猛烈的爆炸。见此惨状,由弗朗西斯·弗格森(Francis Ferguson)中士指挥的另一辆“斯图亚特”坦克(4号地图中的②)的乘员果断弃车跑路。

就在这时,位于维莱博卡日小镇边缘的团部分队才察觉到情况有点不对劲,而团长克兰利上校突然打破无线电静默,发布了全团进入战斗准备状态的紧急命令。卡尔少校(4号地图中的③)迅速让他的驾驶员右转驶入道路南侧的围栏,虽然此处的活动空间并不大,但总比呆在路上当“虎”式的靶子要好。副官伯纳德·罗斯(Bernard Rose)上尉跳下卡尔少校的“克伦威尔”坦克,去救助一位伤员,情报官布朗上尉的亨伯侦察车(4号地图中的④)则是紧跟在卡尔少校后方。

此时,第二辆“斯图亚特”被击毁,猛然腾起的烈焰伴随着被引燃的曳光弹,在“斯图亚特”的残骸旁交织出一幅迷幻扭曲的可怖景象。魏特曼的“虎”式冲出浓烟,而卡尔少校的“克伦威尔”坦克距离“虎”式仅有40码!但是,“克伦威尔”打出的三发穿甲弹全都擦着明亮刺眼的火花从“虎”式的侧装甲上弹开了,就在“克伦威尔”试图改用高爆弹想破坏“虎”式的观瞄设备或其他薄弱区域时,“虎”式缓缓转动炮塔,指向了卡尔少校的“克伦威尔”坦克。

坐在侦察车上的团部分队联络官皮尔斯中尉(4号地图中的⑤)迅速意识到了局势的严峻性,在看到一辆“斯图亚特”坦克被击毁并发生猛烈爆炸时,皮尔斯中尉抓起耳机,他很快便发现已处于激战状态的A中队正在占用无线电网络,他根本无法通过无线电向部队里的其他单位发出警报。不一会,一辆“虎”式坦克从“斯图亚特”坦克的残骸腾起的浓烟中冲了出来,目睹此状而被惊呆的皮尔斯中尉僵在原地,“虎”式坦克突然停下脚步,将长长的炮管对准了卡尔少校的坦克,只用一发炮弹便将其彻底击毁。趁着“虎”式坦克重新装填炮弹的间隙,皮尔斯赶紧调转侦察车的车头,在“虎”式反应过来之前沿着巴斯德路(Rue Pasteur)向街道前方驶去。

汤普森中尉(4号地图中的⑥)目睹了“斯图亚特”坦克的爆炸,由于视野受限,汤普森中尉认为德军的火力来自南侧,他命令驾驶员离开道路,倒车驶入屋舍之间的空隙中,试图分辨德军的火力究竟来自于哪个方向。几乎同时,团部分队的另外两辆“克伦威尔”坦克也开始倒车后撤。虽然“克伦威尔”坦克前进时比大多数坦克都要快,但它的倒车速度非常缓慢,最大倒车时速约为每小时2英里。在那千钧一发的时刻,车组乘员应该会感觉到“克伦威尔”的速度比平时要慢得多了。

另一发很可能是由魏特曼的“虎”式坦克打出来的炮弹,从探头到炮塔外观察状况的汤普森中尉和机电员之间掠过,让两人因此耳鸣不已。前方的浓烟将道路笼罩,汤普森中尉无法明确德军的火力究竟来自哪里,他因此坚持了自己最初的直觉,让驾驶员倒车左转,离开道路。随后,汤普森中尉打算在浓烟的掩护下向位置的敌人前进。房屋之间的空隙前方生长着灌木丛,汤普森中尉的坦克在转弯时碾过灌木丛,不小心撞上了附近一座小谷仓。比汤普森中尉反应稍微慢了一些的戴斯上尉(4号地图中的⑦)模仿着汤普森中尉的做法,将坦克从路上倒车驶入位于谷仓的另一侧的小花园中。

让坦克倒车贴近道路右侧的汤普森中尉无法像皮尔斯中尉那样清楚地观察到“虎”式在小镇边缘的战斗状况,因此,他并没有意识到卡尔少校的坦克已被“虎”式击毁。此时,从残骸上喷薄而出的浓烟已彻底将整条道路笼罩起来。于此同时,魏特曼的“虎”式径直冲过试图挡住他去路的“斯图亚特”坦克残骸,继续朝“维莱博卡日”小镇中前进。

团部分队的坦克误以为他们遭遇的仅仅只是威胁不大的德军轻武器火力。当“虎”式坦克冲出浓烟时,这头钢铁巨兽距离汤普森中尉的坦克仅有大约30码的距离。绝望的汤普森中尉试图解开仍处于锁定状态的火炮行军锁。意识到一切可能已经来不及的时候,他又打了一发2英寸的烟雾弹,希望能给自己的坦克提供一些掩护,然而,这发烟雾弹飞过了虎式坦克,完全没有起到任何作用。汤普森中尉的“克伦威尔”坦克紧接着便被“虎”式击穿,腾起的火焰开始在车内蔓延。然而,汤普森中尉和他的乘员们奇迹般地从起火的坦克中逃出来,没有受到任何严重的伤害。

“虎”式继续向前推进,从指挥塔上探头观察战场状况的魏特曼并没有注意到戴斯上尉的坦克就停在道路一侧的花园中。由于去上撤硕的炮手迟迟未归,戴斯上尉只能沮丧地看着将侧装甲完全暴露出来的“虎”式坦克从他面前毫发无损地开过去。

埃布森一级准尉(4号地图中的⑧)仍在试图将坦克倒车驶入大街的拐角。此时坦克距离拐角已经不远了,那处拐角本可以为他提供掩护,让他能够掉头跑路,然而,在倒车过程中,他的坦克不幸撞上了几根躺在坦克后方人行道上的大园木。因受阻而猛然停下的坦克就这样毫无防备地成为了“虎”式坦克的下一个目标,在距离拐角仅有25码的位置被击毁。

与此同时,皮尔斯中尉绕过街道拐角,他遇到了史密斯上尉和他指挥的第4伦敦郡义勇骑兵团侦察分队的其余车辆。皮尔斯中尉警告史密斯上尉,说有一辆“虎”式坦克正朝他们所在的方向开过来。不久前路过此地的旅长欣德准将也发出了类似的警告,史密斯上尉赶紧让他的几辆坦克驶离主街道,撤入位于主街道两侧的几条道路。此时,皮尔斯中尉仍旧无法通过嘈杂拥堵的无线电通讯网络联系上其他单位,他只能猛踩侦察车的油门继续往前开,向刚进入维莱博卡日小镇的B中队发出警报。幸运的是,皮尔斯中尉遇上的第一辆坦克是由斯坦·洛克伍德(Stan Lockwood)中士指挥的“萤火虫”,而“萤火虫”是第4伦敦郡义勇骑兵团所装备的唯一能够击穿“虎”式坦克前装甲的坦克,皮尔斯中尉迅速将有一辆“虎”式进入小镇的情况告知洛克伍德中士,随后,皮尔斯中尉驱车继续前进,向B中队的指挥官伊比·埃尔德(Ibbie Aird)少校汇报情况。

K炮兵连的两辆炮兵观察坦克逐渐意识到危及生命的险境已迫在眉睫。收听了无线电通讯网络的维克托里上尉察觉到作为前锋的A中队已处于一片混乱的状态,而邓洛普上尉(此时他在213高地那边)则是在请求烟幕掩护。维克托里上尉从他的“克伦威尔”炮兵观察坦克中抬头一看,发现前方的动静越来越大,一阵嘈杂的噪音离他们越来越近。位于维克托里上尉前方的“谢尔曼”炮兵观察坦克,除了一位没收到消息的乘员之外,其余乘员可能是因为收到了欣德准将的警告,早就从坦克上跑路了。

通过拐角进入主街道的“虎”式驶出浓烟,映入眼帘的是1辆“谢尔曼”炮兵观察坦克,1辆“克伦威尔”炮兵观察坦克,以及距离“虎”式最近的半履带医疗车(4号地图中的⑨)。用机枪扫射了半履带车之后,“虎”式将炮管则转向距离它最近,装着木制假炮管的“谢尔曼”炮兵观察坦克。在刹车短停的那一刹那,“虎”式的88mm火炮再次发出怒吼,然而炮弹却狠狠地砸在了“谢尔曼”坦克前方的道路上。不久之后,“虎”式坦克再次开火,击穿并引燃了“谢尔曼”坦克。那位留在“谢尔曼”坦克里的倒霉蛋打开坦克的底部逃生舱门,从起火的坦克中逃离。

趁“虎”式将注意力放在“谢尔曼”坦克的这段时间里,维克托里上尉赶紧倒车后撤。“克伦威尔”炮兵观察坦克绕过街道的拐角,进入一条与主街道垂直的小街道,不幸的是,一块路砖卡住了坦克的履带,使其动弹不得。维克托里上尉看到“虎”式那巨大的炮口制退器缓缓从街角的建筑物后方露出,他赶紧让乘员们弃车,在跑路的过程中,维克托里上尉不由得回过头向后望去,想看看“虎”式会怎样行动。一开始,“虎”式似乎并没有发现抛锚的“克伦威尔”坦克(5号地图中的④),然而,在“虎”式几乎要开过这个街角时,它停下脚步,稍微倒退了一段距离,缓慢地将炮管指向抛锚的“克伦威尔”坦克,打出一发炮弹。然而,挨了一炮的“克伦威尔”坦克并没有起火,“虎”式重新将炮管指向前进的方向,似乎被什么新的目标吸引了注意力。

就在“虎”式朝抛锚的“克伦威尔”坦克开火时,洛克伍德中士的“萤火虫”(5号地图中的①)观察到了“虎”式的存在。洛克伍德中士知道“虎”式的炮塔转速较慢,他立即下令让炮手抓紧时机瞄准目标,想趁“虎”式还没来得及向他还手之前,朝“虎”式(5号地图中的②)多打几发炮弹。脱膛而出的17磅炮弹射向狭窄的主街道,扬起厚重的尘土和浓烟,使“萤火虫”无法判断炮弹是否命中了“虎”式。此时,“虎”式坦克逐渐将将炮口指向街道尽头。“萤火虫”再次开火,浓烟与火光一闪而过,似乎这一发炮弹击中了“虎”式,但却并没有对“虎”式造成致命的损伤,因为被浓烟所笼罩的“虎”式很快便向“萤火虫”所在的方向开火还击,命中了“萤火虫”附近的建筑物。

显而易见,洛克伍德的“萤火虫”能够对“虎”式造成严重的威胁,魏特曼选择就此撤离。洛克伍德观察到的“虎”式车身上的闪光,可能是炮弹命中被弹开后擦出的火花,也可能是“虎”式车身上残留着的用于伪装的树枝等易燃物起火了。总而言之,“虎”式并没有因为“萤火虫”而遭受什么明显的损伤,它向后倒车,退回浓烟之中,借助烟幕的掩护掉头后撤,沿着街道驶离小镇。

请注意,关于“虎”式的位置,一些材料认为魏特曼的“虎”式开到了市政厅(5号地图中的③)附近,与洛克伍德的“萤火虫”交火。根据洛克伍德的回忆,他第一眼看到“虎”式的时候,“虎”式正在朝着一条小街巷开火,由此可推断,在洛克伍德观察到“虎”式的时候,“虎”式正在向维克托里上尉那辆抛锚的“克伦威尔”坦克开火。

狭窄的主街道拉近了视觉上的距离,四散的飞尘与车辆残骸燃烧时产生的滚滚浓烟混合在一起,让主街道的右侧被难以明晰的浓重烟幕笼罩,这无疑给魏特曼的撤离提供了掩护。倘若魏特曼的“虎”式在市政厅附近陷入困境,他的逃生机会将会变得十分渺茫。

就在魏特曼的“虎”式沿着原路返回时,戴斯上尉正企图从后方偷袭“虎”式坦克。他的“克伦威尔”坦克(6号地图中的②)紧贴着右侧的道路,小心翼翼地靠近街道的拐角。戴斯上尉乐观地认为“虎”式依旧保持着向前推进的方向,当他准备进入街道拐角时,他隐约看到了虎式坦克的身影。

来自燃烧残骸的大量浓烟使得街道上的能见度极差,让“克伦威尔”难以瞄准捉摸不定的“虎”式。待浓烟稍微消散后,戴斯上尉观察到“虎”式坦克不仅朝向他所在的方向,更让他抓狂的是,这辆“虎”式居然沿着街道正对着向他驶来。

即便如此,戴斯上尉依旧打算做点什么,他迅速预判出“克伦威尔”的先手优势 —— 由于拐角的结构,正在驶离小镇的“虎”式无法在第一时间观察到位于拐角内侧的“克伦威尔 ”。然而,命中“虎”式首下的第一发炮弹,仅仅只是在“虎”式的装甲上擦出了一串闪亮的火花,第二发炮弹紧随其后,直接被“虎”式的装甲弹开了。“虎”式坦克毫不客气地予以还击,仅用一发炮弹便击毁了“克伦威尔”,随后从“克伦威尔”的残骸旁呼啸而过,向着213高地所在的方向重新驶入浓烟之中。

因炮弹的冲击力从“克伦威尔”的炮塔上被甩落在地的戴斯上尉挣扎着从地上爬起,他跑到街道对侧那辆仍在燃烧着的坦克旁(6号地图中的③,埃布森一级准尉的座车),利用挂在车外仍能正常工作的无线电耳机,与团长克兰利上校取得连了联系并通报了当前的情况,然而,克兰利上校所在的213高地也正遭受着数辆“虎”式坦克的进攻,他无法提供任何的帮助。

就在戴斯上尉联络他的团长时,魏特曼的“虎”式正谨慎地驶过团部分队的几辆坦克残骸。毫无疑问,单枪匹马的魏特曼不可能继续深入情况不明的维莱博卡日小镇。此时,英军的前锋部队仍与第2连的其余“虎”式在213高地上交火,所以魏特曼的意图应该是离开小镇后沿着公路重返他的部队。他的“虎”式几乎耗尽了那些能在短时间内投入使用的炮弹,所以现在魏特曼肯定急于找个地方让装填手从弹药架上搬运弹药。

【译者注:虽然“虎”式坦克理论上最多可以携带92发炮弹,然而,绝大多数的炮弹都储存在难以直接取用的位置,想要取出这些炮弹,需要提前将炮塔转向特定的角度。这也意味着装填手能在短时间内取用的只有不到20发炮弹,这20发炮弹中还包括了穿甲弹和高爆弹。可用弹药的短缺很可能是魏特曼决定撤出维莱博卡日的原因之一。】

此时,“虎”式的前方停着大量正在燃烧着的英军车辆残骸,不断腾起的浓烟掩盖了潜藏在道路一侧的伏击者。就在“虎”式从燃烧着“斯图亚特”坦克(6号地图中的⑧,英格拉姆中尉的座车)旁经过时,魏特曼的好运结束了 —— A连反坦克排的布雷(Bray)中士召集了几个人,他们将一门6磅炮(6号地图中的⑩)的炮口转向维莱博卡日小镇,静候原路返回的“虎”式。

在“虎”式接近蒂利(Tilly)路口时,布雷中士瞄准从浓烟中出现的“虎”式(6号地图中的⑨),一炮便击中了“虎”式坦克的行走装置。“虎”式突然停了下来,摆在魏特曼面前的唯一选择是弃车,但他必须确保周围的英军不会在他和他的乘员们离车时对他们造成威胁。因此,他让乘员使用主炮和2挺机枪向视野范围内的目标开火。此外,他并没有下令让乘员对坦克进行自毁操作,因为他十分自信地认为这辆坦克能被德军回收并得到修复。由于无线电设备因反坦克炮的命中而受损,魏特曼无法与第2连取得联系。随后,魏特曼车组带上了存放在坦克上的所有能带走的武器,成功弃车逃离。为了避开英军步兵,魏特曼车组一路向北,朝着在魏特曼印象中距离弃车地点约有5公里的装甲教导师师部所在的奥布瓦(Orbois)前进。

在近半个小时的时间内,第4伦敦郡义勇骑兵团A中队就因德军“虎”式部队的突袭而损失4辆坦克,其中有2辆是“萤火虫”坦克。来福枪旅第1营A连损失了8辆半履带装甲车,4辆洛伊德运载车,8辆通用运载车,以及1门或是2门6磅炮。团部分队损失了2辆“斯图亚特”坦克,4辆“克伦威尔”坦克,1辆亨伯侦察车和1辆半履带医疗车。第5皇家乘骑炮兵团损失1辆“谢尔曼”炮兵观察坦克,1辆“克伦威尔”炮兵观察坦克。

我们可以将上述这些特定车辆的损失归咎于特定的德军坦克,在一个相对合理的范围内估算出德军的战果。结合德军方面的宣称战绩,瓦尔特·劳(Walter Lau)宣称击毁了2辆“克伦威尔”坦克,于尔根·勃兰特(Jürgen Brandt)宣称击毁了3辆谢尔曼坦克和一些装甲运载车。

尽管激烈的战斗会让当事人的记忆产生差错,进而夸大了自己的战绩,但公平地说,A中队的2到3辆坦克以及来复枪旅第1营的几辆的装甲车的损失可能是其他同样在该区域战斗的第2连“虎”式坦克造成的,这些与团队相关的战果,不应当被魏特曼车组独揽。

在上午的突袭战中,魏特曼车组的战绩大致为10辆坦克(包括“斯图亚特”坦克和炮兵观察坦克),20多辆装甲运载车以及1门6磅炮。从数量来看的话,这已经算得上是十分可观的战果了,然而,魏特曼的真正成就在于他单枪匹马地阻止了英军第22装甲旅的推进 —— 为了做到这一点,他大胆地,或者说,也许并不明智地,在没有任何步兵伴随的情况下,开着一辆孤立无援的“虎”式坦克进入已被英军占领的城镇。无论途中击毁的英军车辆是否能对他构成真正的威胁,他依旧摧毁了近30辆英军装甲车辆,强行打断了英军第22装甲旅的前进步伐。

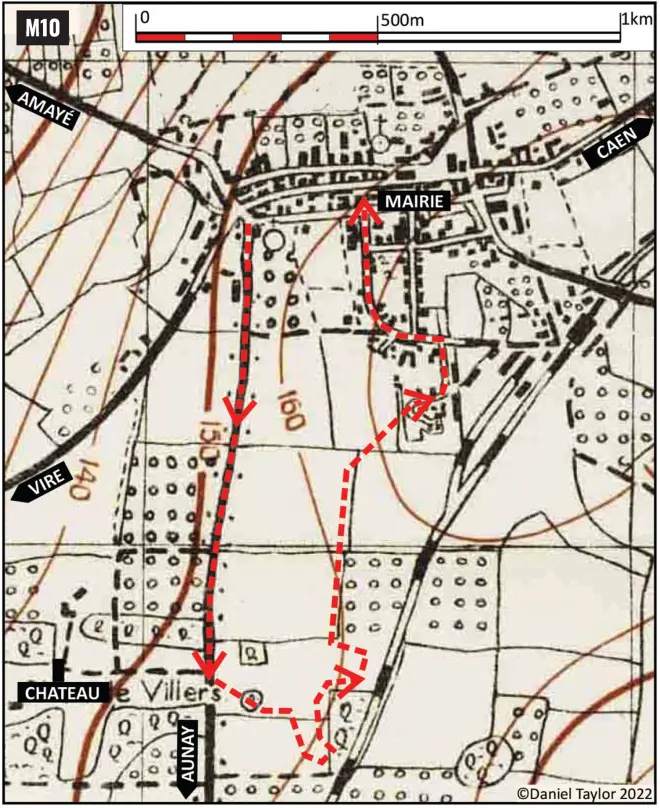

请注意,此时魏特曼刚弃车不久,且上面这张示意图并不能体现细节。因德军的突袭而被分散的来福枪旅第1营A连,有些单位呆在维莱博卡日(Villers-Bocage)小镇中,有些单位继续抵抗着德军,有些单位则是隐蔽起来等候指示。此外,在维莱博卡日周边,还有一小群德军单位在活动。

从上面的示意图中可以看出,第4伦敦郡义勇骑兵团A中队('A' Sqn 4CLY)的主力位于维莱博卡日至213高地(Point 213)之间;B中队('B' Sqn 4CLY)刚从西侧进入维莱博卡日;C中队('C' Sqn 4CLY)和女王直属皇家步兵团第1/7 营(1/7th Queen's Royal Regiment, 1/7 Queens)仍在前往维莱博卡日的途中;第5皇家乘骑炮兵团K连('K' Bty 5RHA)、G连('G' Bty 5RHA)、CC连('CC' Bty 5RHA)则是被部署在第22装甲旅旅部所在的阿马耶(Amayé)至维莱博卡日的道路上。而SS101第2连根据连长魏特曼在发起突袭前的指示,并没有远离出发阵地,只是在卡昂古道附近为魏特曼的突袭提供了火力支援,驱赶175公路上的英军坦克并将其压制在213高地附近。

尽管光线有些模糊,我们仍能从这张航拍照片中识别出绝大多数被击毁的英军车辆残骸所在的位置。上图中的①代表213高地,①附近用红线框起来的区域是175国道的一部分,为213高地的英军单位提供了掩护。2辆被击毁的“萤火虫”坦克分别标记为②(昵称为“金发女郎” - Blondie)和③(“枪花小姐”- Pistolpackinmama)。用蓝线框起来的区域④显示了第2连的其余“虎”式所在的卡昂古道(Ancienne Route de Caen),标记为⑤的蓝色虚线是魏特曼的“虎”式在发起突袭时最可能采用的前进路线。红线区域⑥是175国道的一部分,当时来福枪旅第1营A连的车辆就停靠在路边,在放大之后的航拍照片上,可以辨认出该路段的上的每一辆英军车辆的残骸。此外,在这张航拍照片上,还可以辨认出卡尔少校的“克伦威尔”坦克(上图中的⑦),英格拉姆中尉的“斯图亚特”轻型坦克(上图中的⑧),部署在蒂利路口附近并展开了炮架的6磅炮(上图中的⑨),左下角标记为⑩的蓝色虚线是魏特曼的“虎”式撤出维莱博卡日时的行进路线。

一些细节内容在6月17日的航拍中难以分辨出来,上图中被放大的A图来自6月24日的航拍照片,该照片摄于下午,展示了第4伦敦郡义勇骑兵团A中队第1分队和第3分队的部分坦克,为了躲开“虎”式的第一波突袭,这些坦克藏到了一处环绕着树篱的果园中,从A图中我们至少可以辨认出四辆坦克(已用红圈圈出)。

第4伦敦郡义勇骑兵团A中队第1分队的前锋部队仍受困于213高地(上图中的①区域),而A中队的其他单位则被困在坡下的一个果园中(上图中的②区域)。第2连的剩余“虎”式位于卡昂古道一带(上图中的③标记的蓝色线段),此地可将A中队的坦克压制在213高地附近,同时又不会让自身暴露在英军火力中。与此同时,为了加强维莱博卡日地区的防御,装甲教导师的部队(上图中④标记的蓝色箭头)从北方朝着213高地推进。

上午晚些时候,全副武装的女王直属皇家步兵团第1/7营进驻维莱博卡日,英军驱离了小镇中的残余德军,营长德斯戴蒙·戈登(Desmond Gordon)中校重新部署麾下的各个单位,A连位于小镇东侧(上图中的⑤区域),原本该连计划朝213高地进军,试图与受困在213高地的A中队建立联系,但因遭遇了德军的顽强抵抗而无法继续前进,只能转移至火车站(见章二、短兵相接 维莱博卡日小镇全景图⑭),C连位于维莱博卡日东北缘,D连位于维莱博卡日东南缘,B连留作预备队,此外,该营将6磅炮配属给处于前锋的连队。

就在英军忙着重整维莱博卡日小镇中的防御时,装甲教导师组织起一个临时战斗群(上图中⑥标记的蓝色箭头),开始向南推进,魏特曼也与这支部队同行,打算让这支部队与第2连的其余单位会合。由第130装甲教导团第2营营长赫尔穆特·里特根(Helmut Ritgen)上尉指挥的IV号坦克群被部署在维莱博卡日北侧(上图中⑦标记的蓝色箭头)。SS第101营的第4连的支援单位(上图中⑧标记的蓝色箭头)联合装甲教导师以及第2装甲师巴萨特战斗群(Kampfgruppe Bassert)(上图中⑨标记的蓝色箭头)的步兵肃清了残留在维莱博卡日周边的来福枪旅第1营A连的步兵。

对于A中队而言,随着德军的不断推进,213高地的局势开始变得岌岌可危,一些人试图沿着向一条北延伸的小路(上图中的⑩)离开213高地,再沿着175国道向东走,然而,在铁路道口附近(上图中的 ⑪),这群倒霉的英军一头撞上了刚抵达维莱博卡日地区的SS第101营第1连的“虎”式坦克(上图中的⑫)。

第4伦敦郡义勇骑兵团B中队的指挥官埃尔德少校接管了第4伦敦郡义勇骑兵团其余单位的指挥权。他让B中队第4分队的莱斯利·科顿(Leslie Cotton)中尉带队前往维莱博卡日南缘,打算找一条能联系上A中队的道路,顺便试一试当地德军的斤两。第4分队下辖科顿中尉的近距离支援型(Close Support, CS,搭载QF 95榴弹炮)“克伦威尔”坦克,2辆分别由伦恩·格兰特(Len Grant)中士和乔治·霍恩(George Horne)下士指挥的“克伦威尔”坦克(搭载QF 75火炮),以及博比·布拉莫尔(Bobby Bramall)中士的“萤火虫”坦克。

科顿中尉的第4分队沿着通往奥东河畔奥奈(Aunay-sur-Odon) 的道路(上图中向下的红色箭头)向维莱博卡日南缘走了大约半英里,他们遭遇了一辆迎头驶来的德军装甲车并与其交火,击退这辆德军装甲车后,布拉莫尔中士注意到在维莱博卡日古堡庄园(Château de Villers-Bocage)附近的一栋房子前停着一些德军车辆,就下令让乘员用机枪向其开火,直到注意到这些车辆上绘着红十字时,布拉莫尔中士才赶紧让机枪停火。第4分队继续向前,在接近铁路线时,他们转向左侧,穿过田野(上图中向右的红色箭头),然后暂时停了下来。科顿中尉离开坦克,徒步侦察了一下周边的环境,他发现一道铁路的路堤横亘在小镇的南部,目前已知小镇以南的方向上可能驻扎着德军,如果坚持要翻越这道障碍继续向南前进,会让坦克那薄弱的底盘暴露在德军的火力之中。显而易见,冒这个险是一点都不划算的,科顿中尉决定调头向北,返回维莱博卡日(上图中向上的红色箭头)。第4分队穿越了小镇南部的小型工业区与郊区,最终抵达了位于市政厅(见章二、短兵相接 维莱博卡日小镇全景图⑤)后方的那个矗立着战争纪念碑的广场。

科顿中尉决定在市政厅附近简单地部署一个防御阵地,他可以借此地形阻截德军对主街道后半段的进攻,同时避免让部队直接暴露在来自主街道前半段的德军火力下。女王直属皇家步兵团第1/7营的一门6磅炮及其炮组也加入了科顿中尉的行列。科顿中尉认为他的近距支援型“克伦威尔”穿深不足,不适合用来对抗坦克,他将自己的坦克停到附近一个车库的后院中,打算徒步指挥小队里的其他坦克。布拉莫尔中士的“萤火虫”被部署在广场东侧的建筑物旁,两辆搭载75mm火炮的“克伦威尔”坦克被部署在市政厅前面。各就各位之后,驾驶员关闭了坦克的引擎,以便车组乘员能尽可能迅速地分辨出德军来袭的方向。不久之后,一阵坦克履带与路面摩擦而产生的刺耳噪音从小镇右侧的主街道方向传来……

协助其他德军部队迫使被困在213高地上的英军投降之后,默比乌斯SS上尉让亟需休整的第2连留守213高地,随后带着第1连的“虎”式前往维莱博卡日小镇,支援正在与女王直属皇家步兵团第1/7营的前沿部队交火的装甲教导师单位,第1连的部署如下:由汉内斯·菲利普森(Hannes Philipsen)SS中尉指挥的第1排(111号和113号“虎”式)将沿着主街道向前推进;由弗里茨·施塔姆(Fritz Stamm)SS少尉指挥的第2排(122号、123号和124号“虎”式),将穿越露天集市广场(见章二、短兵相接 维莱博卡日小镇全景图⑬),向小镇镇南部推进;默比乌斯(104号“虎”式)与第3排(131号和132号“虎”式)作为预备队,留守在小镇外围。

与此同时,由装甲教导师的里特根上尉指挥的IV号坦克群正集结于维莱博卡日东侧,开始逐渐向小镇内推进。这个临时组建的单位主要由第130装甲教导团第2营的IV号坦克组成,其中的许多坦克刚被维修人员修好就立即离开了维修车间,被送往战况焦灼的前线。虽然得到了一些重型迫击炮的火力支援,但伴随这个IV号坦克群的德军步兵实在是太少了,以至于在对阵女王直属皇家步兵团第1/7营没能占到什么优势。步履维艰的IV号坦克群与英军步兵进行了一番激烈的战斗,却难以取得实质性紧张,里特根上尉决定兵分两路,他将率领主力部队沿着主街道向前推进,而弗里茨·莱克斯(Fritz Lex)上尉负责指挥一支小分队沿着南侧一条经过火车站的铁路绕行至小镇侧翼。

随后,莱克斯分队中的2辆坦克在一处十字路口被1门部署在侧路的英军反坦克炮击毁了。经过这个路口之前,莱克斯分队的坦克短停了一下,然后第1辆坦克和第2辆坦克全速冲过了这个路口。负责指挥第3辆坦克的利奥·恩德勒(Leo Enderle)代理下士决定停下车静候事态的发展,他很快便通过无线电通讯得知第1辆坦克已被击毁,当第2辆坦克试图调头返回并再次经过那个十字路口时,这辆坦克也被英军反坦克炮击毁了。

就在恩德尔莱和他后面那辆由罗特(Rother)下士指挥的IV号坦克准备穿越这个十字路口时,两辆“虎”式从他们身后的道路赶上来,这两辆“虎”式超了IV坦克的车,继续向前,想要干掉那门英军反坦克炮。在之后的交火中,一辆“虎”式坦克被反坦克炮命中,而那门反坦克炮也被“虎”式打掉了。

让我们将视角转向另一处战场。科顿中尉侧耳倾听着,“虎”式坦克的履带碾过路面时发出的刺耳响声回荡在维莱博卡日的主街道上,越来越接近他们在市政厅附近设下的伏击阵地,这些钢铁巨兽沿着道路缓慢推进,试图引诱英军向它们做出冒失的举动并暴露自己的位置。德军指挥官可能有点过于自信了,他们坚信“虎”式的强大装甲将让他们取得这场战斗的胜利,又或者“虎”式的威名能使企图偷袭的英军闻风丧胆,不战而逃。科顿中尉悄悄走到建筑物的拐角处,谨慎地瞥了一眼主街道,观察到至少有2辆坦克就在停距离他们仅有几码远的地方时,科顿中尉迅速跑向他的伏击小队,让他们立即做好接战的准备。

不久之后,1辆猛踩油门的IV号坦克以它那有限的极速耿直地冲过市政厅前的广场。这个傲慢的IV号车组可能以为英军不会在广场中设下什么致命埋伏,他们甚至没有提前调整炮塔的方位来应对英军的伏击。布拉莫尔中士的“萤火虫”(12号地图中的④)迅速开火,然而炮弹却从IV号坦克的头上飞过去了 —— 突然窜出来的IV号坦克让“萤火虫”的炮手措手不及,由于时间太短且距离过近,炮手无法使用在第一时间使用瞄准镜去细瞄目标。格兰特中士的“克伦威尔”(12号地图中的③)也开了火,但同样没有命中目标,而一旁的6磅炮(12号地图中的⑤)也失手了。在这硝烟四散的混乱时刻,霍恩下士(12号地图中的②)果断让驾驶员启动坦克,“克伦威尔”猛然开上主街道,当着主街道前半段那群德军坦克的面,向穿越了广场之后正背对着“克伦威尔”的IV号(12号地图中的⑧)开了一炮并将其击毁,随后沿着主街道朝前狂飙了一小段距离,拐弯绕进了另一条小道。在这场急遽刺激的追逐战中,霍恩下士不小心挡在了火炮后面,被开火时后座的炮膛把肩膀给撞脱臼了。

没过一会,也许是为了追击霍恩下士的“克伦威尔”坦克,菲利普森SS中尉的111号“虎”式气势汹汹地从广场前驶过,早已做好准备的2辆英军坦克和6磅炮同时朝这辆莽撞的“虎”式开火,电光石火之间,111号的驾驶员便被命中“虎”式的英军炮火击杀,导致沿着道路前进的111号失去了控制,直到一头撞上位于30米开外的一栋建筑物(12号地图中的⑥)时才停下了脚步,菲利普森SS中尉很快便与2名幸存的乘员弃车逃离。

科顿中尉占到了伏击的先手优势,然而德军也因此明确了英军阵地的位置。科顿中尉再次冒着危险露头瞅了一下主街道,他注意到右侧的街道上还有2辆正冲着他们所在的方向虎视眈眈的“虎”式坦克。一场猫捉老鼠的生死游戏悄然在小镇狭窄的主街道上拉开了帷幕。科顿中尉让6磅炮对准路口,封锁“虎”式坦克的来路。而德军似乎也察觉到了英军的意图,他们克制进攻的想法,没有继续向前,而是选择了坚守阵地。双方就这样在市政厅附近陷入了互相干瞪眼的僵局。

与此同时,施塔姆中尉的3辆“虎”式沿着铁路向小镇南侧推进,在露天集市广场(上图中的Marche)集合之后,阿诺·萨拉蒙(Arno Salomon)SS下士的122号“虎”式穿越了花园,朝着小镇南侧的小型工业区前进。122号(上图中的③)刚通过路口驶入让·贝孔路(Rue Jeanne Bacon),就马上被1门隐藏在两栋房屋之间的小巷里的英军6磅炮击毁(上图中的⑤)。施塔姆中尉的123号“虎”式,沿着埃米尔·桑松路(Rue Emile Samson)推进,在让·贝孔路和埃米尔·桑松路交汇的十字路口处被击毁(上图中的①)。从距离和位置判断,那门埋伏在建筑物之间的6磅炮可能击毁了123号“虎”式和122号“虎”式。SS候补军官埃尔温·阿斯巴赫(Erwin Asbach)的124号“虎”式沿着圣日耳曼路(Rue Saint Germain)朝着战争纪念碑所在的方向推进,试图绕到科顿小队背后,结果在路口前(上图中的②)被英军步兵打出的1发PIAT击毁。

虽然附近的街巷中传来接连不断的战斗声响,科顿中尉的小分队仍将注意力集中在主街道的德军坦克上。布拉莫尔中士注视着马路对面一家商店外的那些因激烈战斗而破损的玻璃橱窗,他注意到1辆“虎”式停靠在距离他们仅有几码远的拐角处,这辆坦克按兵不动,似乎在静候着最合适的出手机会。布拉莫尔中士让驾驶员微调了一下“萤火虫”的位置,稍微向后倒了几码远的车,他大致地将火炮对准“虎”式所在的位置,随后打开火炮的炮闩,让炮手调整火炮身管以及炮口的方位,通过炮管仔细瞄准那辆位于拐角处的“虎”式。“萤火虫”打出的第1发炮弹凿穿了挡在“虎”式前方的建筑物墙壁,第2发炮弹穿透先前的墙洞命中了“虎”式的炮盾。被突如其来的炮弹吓了一跳的“虎”式很快便向拐角处开火还击,街角那些已经部分受损的建筑纷纷开始垮塌。2辆坦克都因此仓促地倒车后退了一小段距离。“虎”式的履带摩擦声回响在街道上,为了避免再次莫名其妙地接到炮弹,德军坦克调整了位置。

英军步兵开始进入主街道两侧的商店建筑,试图从楼上给德军坦克点颜色瞧瞧,而“虎”式则是紧闭炮塔舱盖,想方设法地避开来自高处的猛烈火力。1辆“虎”式不慎被PIAT命中,但这发PIAT并没有对“虎”式造成什么严重的损伤,见手中的武器收效甚微,沮丧的英军步兵很快就打消了重装弹药的念头。

不久之后,布拉莫尔中士听到主街道上传来了更多的动静。先前那发对准了IV号坦克却打飞的炮弹,让布拉莫尔中士意识到在市政厅广场这样交战距离十分有限的狭窄区域中,并不适合使用“萤火虫”的火炮瞄准镜去细瞄目标。所以这一次布拉莫尔中士直接将炮口对准了街道对面的一块十分显眼的招牌,再次通过火炮的炮管瞄准街道拐角。显而易见,主街道上2辆“虎”式中的1辆已经对这僵持的局面失去了耐心,决定通过主动进攻来打破困境。这辆由海因里希·恩斯特(Heinrich Ernst)SS中士指挥的113号“虎”式已提前将炮塔转向英军所在的大致方位,当它经过商店招牌的前面时,早已提前做好准备的“萤火虫”直接开火,将沉不住气的“虎”式击毁(上图中的⑦)。也许,在恩斯特看来,按兵不动地硬扛着持续不断的英军步兵轻武器火力并不可取,至于想办法撤退?那更是个毫无吸引力的选项。

将自己的座车停好之后,科顿中尉一直徒步指挥着他的小队与德军对峙。一场突如其来的暴雨笼罩在维莱博卡日上空,科顿中尉撑起伞继续观察着战场情况,以便他的小队能及时了解德军的动向。时间一分一秒地流逝,仍旧停留在主街道上的最后一辆虎式坦克没有发出任何动静。随着时间的推移,科顿中尉开始怀疑德军是不是已经遗弃了这辆“虎”式,他招呼来几名英军步兵,与他们一起尽可能地靠近那辆“虎”式 —— 它一动不动,也没有发出什么十分明显的引擎声响。科顿中尉心一横,几个人开始从后方悄悄接近接近“虎”式,就在他们蹑手蹑脚地往前走时,“虎”式突然启动了引擎,吓得科顿中尉等人赶紧四散跑路。最后的“虎”式宛如受困的巨兽,绝望地做出了最后的挣扎,试图脱离战场,但它很快就得到了科顿小队的“殷切关怀”,被英军炮火击穿的“虎”式开始起火燃烧。将主街道上的德军坦克全都收拾掉之后,科顿中尉突发奇想,他决定趁此良机给那些被他们小队击毁的德军坦克拍点照片。

坚守在通往维莱博卡日小镇道路上的第4伦敦郡义勇骑兵团C中队与小镇中的英军一样,同样面临着巨大的压力。德军开始向维莱博卡日地区集结兵力,试图封堵防线上的这处漏洞。得到重武器支援的装甲掷弹兵不断试探着英军防线的弱点,用迫击炮和火炮袭扰C中队的防御阵地。

截至下午5时,英军已经和德军在维莱博卡日中激战了三小时之久。傍晚时分,来自德军装甲教导师及第2装甲师的增援部队逐渐抵达战场,英军第22装甲旅旅长欣德准将认为继续坚守维莱博卡日小镇将是代价高昂且徒劳无益的,他向仍留守在小镇中的英军单位下达了撤退的命令,将主力部队收缩至旅部所在的阿玛耶(Amayé)地区。

6月13日夜间,第22装甲旅撤出维莱博卡日,在阿玛耶地区布设了箱型防御(Brigade Box)阵地。箱型防御是英军经常采用的一种防御战术,许多战争日志又将这种特殊的防御阵型称为“岛屿(the Island)”,北非的实战已经验证了这种战术的有效性 —— 在一定的区域内,对各单位进行重组并将其集中在一定的方向上,可以建立起起一个全方位的防御阵地,只需使用部署在箱型阵地之外的炮兵,就能相对轻松地为这个阵地提供支援。尽管身处地形陌生的诺曼底地区,这点小事根本难不倒久经考验的“沙漠之鼠”,毕竟他们构筑箱型防御阵地的功夫已经达到了炉火纯青的境界。

德军并不打算立即驱离已楔入防线的英军第22装甲旅,除去一些小范围的交火,6月13日的夜晚就这样平静地过去了。

虽然维莱博卡日又回到了德军的手上,我们依旧难以判断究竟哪一方才是6月13日战斗中的真正赢家。英德两军都不约而同地宣称其取得了比事实还要多的战果,尽管误判目标以及重复计数等人为的误差因素能在一定程度上对这些夸大的战绩作出解释,但两军的宣称中仍然存在一些与实际情况相差甚远的战绩。

我们先研究一下英军方面的宣称战绩,第4伦敦郡义勇骑兵团宣称击毁了4辆“虎”式和3辆IV号坦克,来福枪旅宣称击毁了1辆“虎”式,女王直属皇家步兵团第1/7营宣称用6磅炮击毁了4辆“虎”,用PIAT击毁了1辆“虎”式和1辆IV号坦克。

由于德军将装甲教导师零敲碎打地投入战斗,且该师的部分单位当天可能在其他区域作战,使得装甲教导师官方日志上的数据无法提供有效的信息,帮助我们确认IV号坦克在维莱博卡日地区的确切损失数量。然而,由于SS第101重装甲营是唯一一个参与了维莱博卡日地区战斗的“虎”式坦克部队,我们可以从该营的记录较为准确地推断出该营的“虎”式坦克在维莱博卡日地区的损失数量。SS第101重装甲营的日志表明第2连没有损失“虎”式坦克,而第1连损失了5辆“虎”式坦克。请注意,这些数字并不包括那些被德军回收并维修好的坦克,因此,存在这么一种可能性,即魏特曼在上午的战斗中使用那辆“虎”式后来又被德军修好了。

然而,有个事实与SS第101重装甲营的数据相矛盾 —— 在维莱博卡日的主街道上,有一辆隶属于第2连的212号“虎”式,这辆坦克并没有被德军回收(译者注:拓展阅读:《与波卡基村之战有关的细节——212号“虎”式》https://zhuanlan.zhihu.com/p/57143216)。

这一损失数据同样与亲历者的描述存在冲突,根据装甲教导师罗特中士的回忆,他在维莱博卡日东部的林子附近看到了2辆“虎”式坦克,其中1辆显然被英军给击毁了,因此而死伤的乘员们散落在这辆“虎”式附近。由于第4伦敦郡义勇骑兵团A中队和伴随A中队的来福枪旅第1营A连是当时唯一在该地区活动的英军单位,尽管除了魏特曼在上午的突袭中使用的那辆“虎”式之外,这两个单位并没有宣称在上午的战斗中还击毁了其他的坦克,但这两个单位也许与罗特中士看到的那2辆可能已受损的“虎”式有关。

德军方面的宣称相对比较微妙。官方公报宣称德军在6月13日的战斗中歼灭了一整个英军装甲团和一个英军步兵营。这种专门用于宣传的措辞并没有什么参考的必要,让我们抛开这个完全站不住脚的官方宣称,关注一下魏特曼个人宣称的21辆坦克的战绩。这个数字应该是德军在战斗结束之后对维莱博卡日地区的英军残骸进行了清点才统计出来的数量,显而易见,德军将英军在当天损失的所有坦克都划成了魏特曼的个人战绩,然而,这一数字中的许多英军坦克实际是在魏特曼弃车之后才损失掉的。

第2连的其他“虎”式宣称击毁了3辆英军坦克,第1连在213高地一带击毁或缴获了一些英军坦克。我们先研究并总结一下英军在213高地的损失,位于175国道以北的果园中,有5辆被乘员遗弃的“克伦威尔”坦克,还有1辆“克伦威尔”坦克应该是在企图跑路时被德军在果园中缴获。2辆“克伦威尔”坦克在213高地以东1公里处被击毁,1辆“克伦威尔”坦克在213高地以北的小道上被击毁。此外,在213高地上还有1辆“萤火虫”,从影像记录中,仅能辨识出3辆“克伦威尔”坦克(其中1辆是仍处于可动状态的近距离支援型近距离支援型)。

我们可以做一个假设,也许还有1到2辆坦克并没有被德军拍下来,这就意味着总计有12到14辆隶属或是用于支援A中队的坦克在213高地附近损失,其中的7辆很可能是因英军乘员的自毁而损失,而这些坦克根本不可能与魏特曼的“虎”式交火。让我们再稍微扩大一下范围,在撤出维莱博卡日时,B中队不得不遗弃了1辆坦克。而上述这些英军坦克的损失明显与魏特曼的个人战斗无关。

那么,米夏埃尔·魏特曼在维莱博卡日之战中的事迹是如何演变为与事实相去甚远的神话呢?答案其实很简单,英军对于德军在维莱博卡日之战中的损失知之甚少,二战德国的宣传机器正是利用了这一点,将德军在维莱博卡日的行动擢升为一场鼓舞人心的大捷。毕竟,在6月13日的战斗结束之后,主动撤出维莱博卡日的英军既不能明确自身摧毁了多少德军装甲车辆,也无法了解“河鲈”行动对于那些为了封堵防线漏洞而被调往维莱博卡日地区的德军部队造成了怎样的影响。

对于二战德国的宣传机器而言,维莱博卡日之战无疑是个不容错过的宣传良机。将维莱博卡日夺回战的指挥权移交给第1连的指挥官默比乌斯SS上尉后,魏特曼迅速被带到了SS第1装甲军军部,他向SS第1装甲军军长约瑟夫·“塞普”·迪特里希(Josef 'Sepp' Dietrich)SS上将汇报了作战情况,并接受了一些战地记者的采访。

热切渴望着前线出现大新闻的战地记者们充分发掘了维莱博卡日之战这一素材的宣传潜力。6月13日晚上,魏特曼接受了战地记者的全国广播录音采访并描述了自己在维莱博卡日的战斗。与此相关的报道被刊登在《黑色军团(Das Schwarze Korps)》上,魏特曼火速离开前线返回德国,从希特勒手中接过双剑饰。此后,魏特曼晋升为SS上尉,他于7月初重返诺曼底战场并接手了SS第101营的指挥权。

在战争局势不容乐观的时候,维莱博卡日之战的出现,为试图提振全国士气的二战德国宣传机器提供了一个绝佳的机会。正如德方报道所述,一位德军装甲指挥官横扫了战场上的所有英军车辆,即便只是单纯地从新闻报道的角度去评价,这篇报道的文案也是十分出彩的。

东线战场上曾涌现了许多德军装甲“王牌”,他们与形形色色的对手作战并取得了极高的击杀战绩。在维莱博卡日传奇的背后,也许还隐藏着这么一个因素 —— 在宣传人员看来,仅凭一己之力便压倒性地歼灭了实力更为精锐的西线盟军部队,会比战胜“素质稍逊”的苏军部队并取得一定战果的宣传素材要更具有说服力。从另一个角度来看的话,迪特里希应该会考虑此战在政治方面所能产生的影响力,他肯定早已意识到国防军和WSS在战争资源方面其实是存在竞争的。对于偏爱着WSS的迪特里希而言,为了推动更多资源向WSS倾斜,宣扬武装党卫军的战斗壮举并树立起正面的形象至关重要。此外,维莱博卡日传奇也将进一步强化西线盟军内心对于“虎”式坦克的敬畏。

在这场由二战德国宣传部门发起的宣传战斗中,二战德国无疑取得了全面的胜利。即便难以断定谁才是维莱博卡日之战的确切胜者,被宣传滤镜所误导的英德两军仍旧不约而同地认为是德军斩获了维莱博卡日之战的胜利 —— 一位宛如耀眼晨星般闪亮现身于西线战场的德军装甲英雄,早已颇负盛名的“虎”式坦克因此战而声威大震,而盟军坦克车组乘员会更加慎重地对待那些从德军掩体中探出的长炮管。在战争时期,上述情况都是十分合理的现象,盟军同样善于操纵新闻报道,让士兵们具备更加适应战场的行动认知。

从历史著作的构架之中,我们能够窥见时刻都处于变化之中的世界秩序。

战争刚结束不久,或者更严格地说,在战争尚未结束之前,英军就开始组织军方人员编纂官方军事历史专著,对已发生的战斗进行分析并从中总结出可吸取的教训。虽然亲身参与了相应战役的英军军官们认真地撰写了这些官方战史,且不少作者都曾任职于多个单位的指挥部,但他们能下笔书写的内容终究还是十分有限的,类似于破译二战德国恩尼格玛密码机这样的重要情报就必须进行保密处理。此外,涉及到那些仍在任上的高级军官们在战斗中所表现出的自负心态时,使用更加委婉含蓄的措辞,显然比直言不讳的批判要明智得多。作为欧洲战场上发生过的诸多战斗之一的维莱博卡日之战,虽然在该时期的军事历史专著中占据了一定的篇幅,但它并没有得到什么特别的关注。

20世纪50年代至60年代,盟军对二战军事历史的研究进入了新的阶段。参战双方级别更高的军官们向世人提供了更为详细的个人战争经历,这些个人叙述当然都不可避免地附带着浓重的主观色彩,有些甚至还夹杂着敌意与私怨 —— 当那些能力出众却又难以应付的人们不得不凑在一起共同工作时,彼此之间难免会出现摩擦与不和。伴随着这些矛盾的逐渐积累,20世纪70年代至80年代的二战诺曼底战役历史研究领域,涌现出了一大批极具争议性与修正主义的议题。

在这一阶段中,维莱博卡日之战逐渐成为“烫手山芋”—— 不在其位之人,会失去为自己开口辩解的资格。自从蒙哥马利退役并逝世之后,原本与其他小规模战斗一样泯然于众的维莱博卡日之战,被有心之人从泛黄的故纸堆中重新发掘出来。维莱博卡日之战开始像“市场花园”行动一样,成为能够用来质疑并抨击蒙哥马利的历史材料。为了让这个战例变得更加生动具体,那名曾在1944年6月13日的战斗中予以英军第22装甲旅致命一击,却在战死后多年沉寂于历史长河的德军“虎”式坦克指挥官,又一次出现在大众的视野之中。这些别有用意的历史研究,通常不会根据英德两军的记录对实际的战斗过程进行严谨理性的分析与推断。人们更倾向于毫无保留地引用二战德国宣传机器刻意塑造出来的传奇故事,为这些目的并不单纯的新研究提供确证。

随着时间的推移,战争日志和官方照片等档案材料逐渐变得更为广为流传且容易获取,一种全新的微观军事历史学开始引起历史学家与历史爱好者们的关注,他们将研究的目光转向规模更小的作战行动,而维莱博卡日之战又一次吸引了沉迷于战争细节的研究者们。笼罩在维莱博卡日之战的历史迷雾逐渐被吹散,源自二战德国的宣传故事与日渐丰富的研究材料之间存在的矛盾之处,开始变得越来越明显。

作为一名能力出众的装甲指挥官,魏特曼的声誉并没有受到过质疑。多年的战斗不仅让他积累了大量的作战经验,也充分展示了他的勇毅与果决。请读者们注意,虽然魏特曼在6月13日的战斗中摧毁了大量英军装甲车辆,并阻止了英军的进一步推进,但他在维莱博卡日之战中的个人行动,并不足矣支撑起他的全部声名。

近年以来,人们逐渐开始怀疑魏特曼的战术才能,尤其是他作为部队指挥官的作战指挥能力。在维莱博卡日之战中,把整支部队的指挥权抛到脑后的魏特曼将他的单位一分为二,轻率鲁莽地开着一辆原本被设计用于在远距离上击杀敌方目标的坦克驶入狭窄的城镇,没过多久,这辆坦克就被英军给击毁了。8月8日,发生在桑托(Cintheaux)的战斗,是魏特曼在诺曼底战役期间的另一场广为人知的落幕之战。当时魏特曼率领着他的“虎”式部队驶向一处未经侦查的开阔地,他们在途中遭遇了英联邦军队的伏击,“虎”式部队损失惨重,魏特曼本人在此战中阵亡(译者注:拓展阅读:《猎杀黑男爵之日 —— “总计”行动与米夏埃尔·魏特曼的最后一战》https://zhuanlan.zhihu.com/p/57065692)。

遗憾的是,仿佛命运所开的玩笑一般,关于维莱博卡日之战的叙述与论证,会不受控制地把此战的影响导向与大多数研究者的初衷截然相反的方向。维莱博卡日之战分析的核心观点是米夏埃尔·魏特曼早已因为此战而走上神坛,那些源自宣传的旧日传奇,与真实发生的历史事件相去甚远。然而,讽刺的是,本书将延续魏特曼的神话,而那些与1944年6月13日的维莱博卡日之战相关的讨论,将继续吸引着所有对诺曼底战役感兴趣的人们。