揭秘龙芯圈如何攻击国产芯片03:以IPC代表提升

额……老铁们,我图吧佬捡垃圾的了。最近咱看见龙芯吧小吧主关于龙芯和其他国产芯片的视频之后,出于好奇,入手了不少国产芯片的平台,包括且不限于兆芯飞腾麒麟710A之类的产品,对于咱们过去的测试视频中,经常有一种类型的评论说什么:

兆芯IPC提升慢,CPU挤牙膏

IPC没提升就是零提升

这也是龙芯吧小吧主的视频的底层逻辑

然而经过咱实测发现结果来看实际上根本不是这么回事。

href="https://www.bilibili.com/video/BV1SL411o7ha/";>戳穿兆芯十年无提升谎言:U6780A+GTX750大战原神帧数高于C4701+GTX960(附AIDA64 cache memory benchmark)

毕竟咱搞到了初代兆芯A的产品结果发现配上750大战原神最低画质居然加载读条都得用15分钟,而且进游戏CPU就满载,750动都不动。

所以今天见到接着说说CPU核心提升的历史规律吧,部分内容整理节选自图吧群日常聊天记录

原标题:龙芯圈以IPC为标准攻击其他国产芯片没什么用,谈CPU核心提升的历史规律

省流:

随便一个图吧的小白稍微懂点硬件都知道IPC只能代表不同架构不同核心同频性能的基准,而不能代表芯片的整体性能或者芯片科技水平。实际上单核同频性能也就是所谓的IPC实际上只能代表架构的大小,大核心同频性能高,自然功耗也高,小核心单核同频性能低但是功耗低通常易于堆核提升整体性能,所以不能说大核心的设计水平就比小核心高。而CPU最高运行频率也和架构本身有关并不完全看工艺和物理设计,最简单的奔腾4为了强行提升频率就拉长了流水线长度更容易拉高频但是长流水线却降低了运行效率得到了高频低能的废物,因此二十年前图拉丁吧发现短流水线高能效的图拉丁奔腾3才是永远的神。这是用户第一次生动的理解并接触能效比的概念,在此之前大部分人都只知道频率和性能的关系需要用同频性能来参照而不是直接就可以用频率代表性能(奔腾4的宣传策略就是高频=高性能,实际上不是的)。

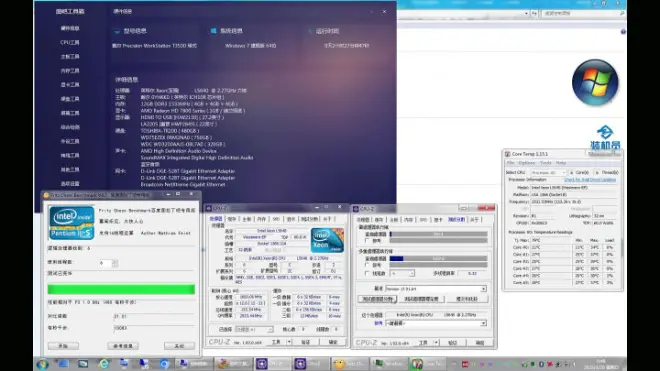

聊天记录的前面提到了即使到了今天X58作为图吧经典垃圾配置依然继承了AMD AM3开核平台的衣钵(AM3缺SSE4指令集)成为了图吧垃圾佬入门配置的情况,然后与后来降价的Haswell 4代平台或者更老的家用级平台进行了一下对比:

总而言之超频不如堆核,2500K总不能日常4.0G吧。L5640可是同样性能日常60W功耗,谁没事为了全核3.0G上95W的功耗现在,又不是AM3开核日常TDP 144W 150W+的时代。

大人,时代变了,没人在乎性能够用的情况下还能凹多高频率了,更重要的其实是功耗

毕竟机器是自己的电是掐表的,该不该省电其实不用咱说。

X58工作站这种自带550W电源的东西咱都尚且不敢拉满使用要换X58低功耗U默频使用都不会超频。这个机器咱才发现电源居然连个效率认证都没80白牌好歹还是80%效率的东西,T5500的850W电源上面是有80银牌认证的

所以说这东西如果常年开机家里面电费还是能反映出来的,之前咱试过常年开机如果不卡BUG死机内存报错的前提下电费的差距还是有直观感受的。

所以现在咱连这个都不用直接日常6WN4100主机:

这款基于ATOM核心的N4100小主机黑盒咱其实之前是21年年底500包邮买的,当时卖家据说也是张大妈用户,然后咱还想过给他出开箱引流让他给咱优惠或者提供个赠品,当时咱记得咱好像是要SATA转接线来着这黑盒原生支持一路外接SATA带供电结果没给,最后自然就不了了之了。但是机器却意外的好用

这款ATOM核心的GEMINILAKE 赛扬银牌N4100低功耗U核心频率全核在800M到2.3G之间动态范围可变,TDP仅6W,可解锁至10-15W功耗,之前咱实测过这个U的性能相比J1900有一定的提升,但是放在小盒子里依然需要风冷散热才能压住,被动散热的版本需要改散热。无论是Apollolake的N3450还是GEMINILAKE的N4100f本质上其实都是ATOM Z8500的后代,加了原生SATA支持升级集成显卡解锁了功耗的凌动核心。这个核心电压咱不知道它是不是认真的,如果是真的那英特尔可真的NB坏了

日常使用方面CPU整个SOC功耗约3W,其中CPU部分0.5W GPU2.5W,解锁10W以上功耗的时候CPU和GPU两者其一可以满血运行,如果需要全满血需要解锁15W功耗。这样这个U本身就具有J1900一样单U战原神的能力:

考虑到当时咱们没有拿到国产MS2130采集卡所以录屏占用了相当的GPU与CPU资源,如今其实咱应该有时间再测一次。

总之这么个SDP 4W TDP6W的U在咱这用着还算不错,要不是它锁WIN10高低得让它上WIN7,记得之前垃圾佬的I5 8400的UHD630就有人改出了WIN7驱动,然后配B365直接就能上WIN7了。这也是咱这个WIN10 PTSD的垃圾佬能接受的最高的配置了。

所以这个机器现在咱是挂了NVME(没错,它魔改了PCIe支持2.0×2 NVME)然后现在装了WIN10 LTSC用着还挺好,因为自带解锁功耗BIOS所以性能不算太次。

这个U解锁了10W功耗之后的性能本质上和I5 560M差不太多 却可以挂QQ上网 开IDM BT做下载机,开MSTSC当私有云节点,或者用TYPEC从手机倒视频做无损剪辑+上传之类的。甚至UHD600支持WAIFU2X AI图片拉伸

除了需要N卡的AI或者需要A卡的视频补帧以外,垃圾佬需要的功能它都有。而且如果愿意折腾的话用NVME甩显卡也不是不能操作。

总之ATOM产品线发展到今天对于Z8300入坑的垃圾佬来说看了还是比较欣慰的,想当年用Z8300咱可是网页开多了都卡用它上传视频Chrome标签页多了都能直接给上传进度卡掉来着。而现在已经能取代垃圾佬的X200(CORE 2 Mobile)甚至X201了(一代I5集显)。英特尔的ATOM相当于把笔记本一代I5的双核四线的性能做到了6-10W的水平,对于咱这种码字传视频下资源轻度影音娱乐的使用需求来说已经足够(得益于GEN9集显的提升,ATOM GPU的3D性能和视频硬件编解码的性能都有相当的提升,甚至支持硬解H265 10bit和硬编H265,这个水平过去可是只有GTX960以后的显卡才能支持)。

所以英特尔把原先D525 D2550 Z3735 Z8300那种老ATOM的性能水平从不够用的水平提升到现在一般轻度使用需求够用的水平还是下了功夫花了时间的

观察英特尔的产品线就能发现,ATOM后代改名换姓的低功耗奔腾赛扬依然使用了自J1900的Bay Trail以来就没什么变化的CPU核心搭配更新的工艺更高的频率更大的缓存更好的调度逐渐完成了性能的提升以及功耗的下降。

到了GEMINILAKE和GEMINILAKE REFRESH这一代英特尔更是直接凹上了频率,同样的功耗频率又在提升

所以现在对于英特尔的低功耗小核心来说只要不是物理核心<4或者世代低于Bay Trail,其实截止14nm时代结束CPU性能的进步并不算大,而是一直专注于提升CPU的能效比。ATOM末代产品也是初代14nm的ATOM Cherry Trail就相比前代提升了最高4倍规格的核显,ATOM的名字取消后英特尔更是直接下发了CORE同架构集显,对于低功耗平台这种高度集成的小核心产品来说集显性能的提升却能显著提升使用体验。

之前有国产寨本的厂家曾经给N4100提供了MX150这种NVIDIA的3D加速卡,结果就是让N4100的性能水平甚至可以大战原神30帧没问题。对于简单娱乐的需求来说咱其实不敢说目前对CPU性能的要求门槛很高,实际上更多已经取决于显卡。如果可以挂独显使用即使CORE2时代的P8800的性能水平也是能战一下的,这个咱最近会测。

所以回到之前咱标题说的问题,为什么龙芯圈一直要用IPC的提升衡量芯片水平的提升?这个图拉丁奔腾时代的思维是怎么活到今天的?垃圾佬在接触CORE2时代的笔记本的时候就意识到了同频性能甚至理论性能再高芯片的能效比不行结果在实际应用中就被吊打的事实,也理解提升能效比堆核才是提升芯片性能的正确思路,奔腾4单核就算超冒烟了也打不过对面AMD双核,核战才是提升芯片性能的硬道理。

这就是我们为何在之前的视频和文章中就直接提到了IPC没能效比重要这么一个简单的概念。

为何评判现代CPU的水平不能只看IPC?论能效比在多核时代的重要性

【闲话兆芯05】为什么兆芯的IPC不高?同频性能有能耗比影响使用体验吗?

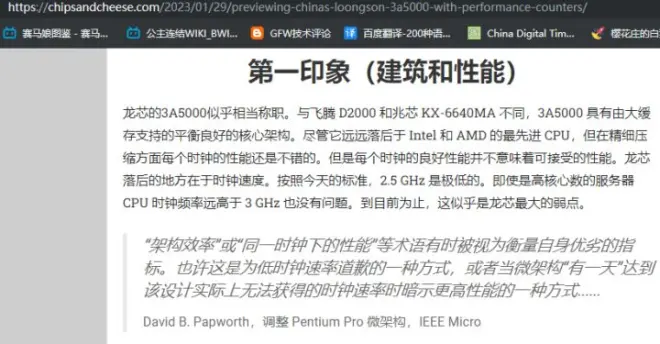

IPC代表不了芯片设计水平,甚至代表不了芯片本身性能,这点老外的架构分析网站在测评的时候看得很明白。

The terms “architectural efficiency” or “performance at the same clock” are sometimes taken as metrics of goodness in and of themselves. Perhaps this is one way of apologizing for low clock rates or a way to imply higher performance when the microrachitecture “someday” reaches a clock rate that is in fact unobtainable for that design…

David B. Papworth, Tuning the Pentium Pro Microarchitecture, IEEE Micro

随便一个图吧的小白稍微懂点硬件都知道IPC只能代表不同架构不同核心同频性能的基准,而不能代表芯片的整体性能或者芯片科技水平。毕竟ATOM就算凹了这么多年同频性能依然打不过65nm的CORE2,而且进入10nm之后为了迎合大小核设计英特尔也在强行拉长ATOM核心流水线加大架构设计提高IPC和最高频率的同时让ATOM失去了高能效的优势。

隔壁龙芯群的用户有人指出3A5000全核性能依然在J4125或者N5095的水平,整体性能其实并不能赶上兆芯19年发布的KX6000的八核产品和陆家嘴四核产品性能水平相当。咱不知道这个话对不对,但是咱从之前龙芯吧小吧主的视频能看出来龙芯圈一直在试图证明3A5000和兆芯或者飞腾的八核产品具有相同甚至更好的使用体验,但是如果龙芯群的这个信息为真,那么从实际性能水平来看龙芯和其他国产的性能水平并不能拉开差距,甚至劣于X86小核心。唯一能拿得出手的参数恐怕就是大核心架构占优的IPC了。

不过就算IPC可以打赢英特尔也没什么用,小众指令集主打一个中看不中用,隔壁A17就算成精了打得过I7了也开不了SolidWorks,这么多年申威深耕ALPHA国产超算也出过类似的国产个人电脑产品但是终究没能普及也是一样的道理,没有用户就没有软件,没有生态就没有用户,鸿蒙这么多年过去软件生态也不过好于当年的WP,由此来看要想打破生态困局没有什么全国Windows安卓IOS设备都被强制远程锁机之类的事件发生应该是很难了。安卓被禁用鸿蒙也依然兼容AOSP,MIPS撤销授权LoongArch也依然能100%兼容MIPS,如此看来未来如果X86之类的架构授权面临同样的情况难说有设计能力的企业不会有样学样进行一波操作。

本质上兆芯的陆家嘴是和英特尔ATOM GEMINILAKE N4100定位相似的产品,靠的都是提升能效比降低架构面积提升核心数量快速提升性能。隔壁ARM的飞腾D2000据信只有类似ARM A72的架构水平。却很快靠堆出64核产品喜提制裁认证,这个认证甚至早于长江寒武纪,这可不是因为飞腾有吊锤英特尔的IPC。手中拥有AMD ZEN1 IP核的海光更是和华为一批被制裁认证,ZEN的IOD CCD设计可以实现快速提升核心数量提升整体性能水平。而ZEN1的IPC今天看来并不是很高。

以今天的眼光来看,龙芯的3AX000应该是把类似兆芯KH40000的产品提前发布了。带L3的大核心架构以及当代来看较新有国产化替代的14/16nm工艺,还有就是可以快速堆核的设计,这些都是RYZEN以来现代CPU的比较常见的特性,所以如果各位看到龙芯吧小吧主的视频不用怀疑,应该知道龙芯圈是在用自己的最新产品对比其他国产芯片(兆芯飞腾)的前代产品,因此无论优劣这个对比过程的本质都是这样的。至于飞腾的FTC663咱已经搞到了,不过不是现存最新20年发布的腾锐D2000而是和KX6000同为19年的FT2000/4,架构基本一样的,不影响测试,有空看下情况吧。

就这样,谢谢朋友们!