手机成了背锅侠?放不下手机的孩子:父母不好玩,只好跟手机玩

【风起堂原创文章 | 搬运洗稿必究,图片来源于网络,联系侵删】

放不下手机的孩子,不出门,不说话,不去学校,妈妈欲哭无泪!教育专家:父母不好玩,只好跟手机玩

01

放不下手机的孩子,教训惨痛

17岁的高二男生,课堂上昏昏欲睡,每天混到放学,考试总是倒数第一;回到家就拿起手机不放,不给手机就不吃不喝;平时不出门,也不和别人说话;高三学期开始,被老师批评之后,回家就再也不肯去学校了。孩子的母亲天天以泪洗面,束手无策。

14岁的初一女生,总是偷偷玩手机,即使是每天允许作业完成后可以玩半个小时,但还只是阻止不了孩子偷偷在自己房间里玩手机。

10岁的四年级小男生,假期里用妈妈的手机玩游戏,充值了6000多元,被爸爸一脚踢出3米远。

……

身边朋友们谈起孩子的教育,常常唏嘘不已,因为类似“玩手机废了的孩子”,惨痛教训实在太多!

不知从何时起,手机几乎成了每个家庭教育中的“天敌”、“大敌”,“防火防盗防孩子玩手机”,成了爸爸妈妈们管教孩子的主线。

于是,从控制孩子接触手机的时间,到每天时刻注意孩子在房间里的动静,有一天却发现控制不住了,于是一见到孩子抱着手机就粗暴夺过并一顿痛骂,最终彻底没收孩子的手机,孩子和家长爆发激烈冲突……

事情的发展可以预见:孩子小的时候,迫于大人的权威只能任你摆布,但在进入青春期之后,孩子会从沉默走向对抗和爆发,甚至是离家出走。

至此,亲子关系失败,家庭教育失败,孩子的未来方向,也面临着走偏的极大风险!

02

专家:父母不好玩,只好跟手机玩

家长很痛苦,“我费尽心力为你好,为什么会变成这样?”

其实,孩子们玩手机只是表象,孩子对手机的兴趣需求背后,一定是有其他的需求和期待没有被重视、没有被满足。

问题是,家长们可曾反思过,孩子们玩手机背后的真正想法呢?

家庭教育和心理学专家们研究了孩子玩手机的背后动机,发现孩子们普遍心理状态是孤独、无聊、郁闷;孩子们的想法归纳起来主要有四种:

父母总觉得我不好:妈妈天天骂我,总觉得我哪都不好,只有在游戏里我才能被大家接受,被别人邀请一起玩,感受到别人的喜欢;

大人能看手机,为什么我不能?家里爸爸妈妈都能看手机,一个玩游戏,一个刷抖音,也不和我说话,我做完作业了,不玩手机的我坐在那里像个傻子;

我不重要:爸妈的眼里只有学习和分数,我在他们眼里,根本不重要,他们不知道我想要什么、需要什么,我只不过是他们的脸面;

难道我不能有一点儿玩的时间吗?我已经努力学习了,你们去看不到,我玩一会儿手机你们就盯着我,我还有没有一点儿自由娱乐的时间呢?

而孩子们这些想法背后的期待和渴望是:不要总是被骂;希望父母多一点时间陪伴;希望自己和父母之间有很好的联结!孩子渴望被重视、被肯定,被父母无条件的接纳和联结。

所以,归根结底,孩子们玩手机的原因其实不是因为手机好玩,而是父母不好玩。

同样,在家长和孩子玩手机的矛盾冲突上,中青报一篇文章中有一个观点:认为家长不能把家庭教育的失败甩锅给手机,其实正是对家长缺少对孩子的陪伴、在孩子眼中的家长不好玩,只好和手机玩的另一种诠释。

换句话说,手机成了家长在家庭教育中缺位,而导致家庭教育失败的背锅侠。

对孩子来说,最亲密的是父母,最关心最爱他的也应该是父母,在这个世界上最好的朋友也应该是自己的父母。但是,父母却很忙,没有时间关注孩子的成长,除了提供自己的吃饱穿暖、学习所需,其他的一切,却都几乎放手交给了孩子自己,或者交给了校外各种培训班。

这样的家庭里,孩子的存在感和价值感严重受损,于是,手机就变成他唯一的朋友了。

03

家长要“我的眼里只有你”

找到问题根源之后,怎么办?

专家指出,需要家长反思,家长首先要改正自己,才能把孩子从手机里拉回来,放下手机,重新点燃孩子对阅读和学习的热情。

1、给孩子需要的陪伴:

陪伴的作用无可替代,是父母表达爱,让孩子感受爱的关键途径和方式。

心理专家建议:家长每天要给孩子不少于20分钟的陪伴;随着孩子年龄的增长,陪伴时间要延长,小学时期至少一个小时,中学时期可能需要更长。

陪孩子游戏,陪孩子读书,陪孩子说话,陪孩子看电视,陪孩子打球,通过陪伴,让孩子感受到父母“我的眼里只有你”。

当然,也有家长说长期在外地工作怎么办?

其实,这种家长们忽略了我们延续了几千年的异地传情的方式,那就是书信。中国自古以来就有家书一说,其实,在今天信息千变万化的快餐式时代,一封父亲千里之外的来信,可能比微信上的千言万语、电话里的千叮咛万嘱咐,更有穿透力。

2、鼓励、激励:

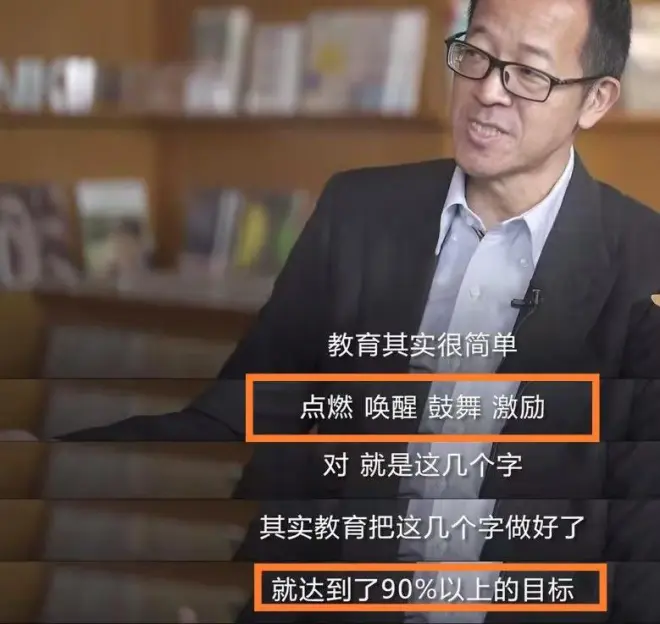

虽然俞敏洪是教培界的扛把子,但他对教育的理解却是深刻的。俞敏洪认为,教育就是点燃、唤醒、鼓舞、激励,做到这些,90%的目标就都可以实现了。

其实,父母可以给自己一个计划,每天要发现和找出孩子的三个优点,并给予及时肯定和鼓励,让孩子发现,自己并不是一无是处,找到自己存在的价值感,重新认识自我的存在感。

当然,有父母说实在找不到孩子的优点,那这就是父母的问题了。优点不一定在于结果,可以是过程,可以是努力的精神,可以是想法。

比如,一位从教多年的老教师、老校长说了:孩子不喜欢学习,上课听不懂,但还是每天一如既往地按时到学校,走进课堂,去听老师讲自己听不懂的数学、英语、物理课,这种听不懂还每天听,就是一种没有被失败击倒的坚持,就是一种不放弃的精神,这就是最大的优点。

那么,孩子天天被骂,还坚持天天玩手机,这是不是也是一种坚持?坚持自己的需求?这种坚持的精神,也是优点。

3、和孩子一起玩:

孩子不是觉得家长不好玩吗?那就和孩子一起玩吧。

比如孩子迷恋手机,他是喜欢玩手机游戏还是看手机上的小视频?是喜欢看手机上的小说,还是追剧、追偶像?父母首先搞清楚这些,然后可以先通过聊天,聊起孩子感兴趣的话题,引起共同兴趣点,和孩子拉近距离。

当然,家长还应该要做的事,家庭中要建立学习氛围,比如要有一定的藏书,家长会和孩子一起阅读;家长还应该和孩子一起运动,比如打球、跑步;甚至是,家长还可以和孩子一起打游戏,感受孩子的乐趣。

其实,家长做到这些,你会发现,你成了孩子的朋友,孩子不再抗拒,而开始愿意接受父母的建议。

一位从事多年教育工作和家庭教育指导的老师表示,只要孩子不是已经严重到重度抑郁或心理问题的程度(这种情况就需要专业心理治疗介入了),家长们做到了陪伴、鼓励、和孩子成为朋友这几点,基本上就足够解决孩子对手机的过度依赖问题,唤醒孩子的自我,重新点燃对学习的热情。

追根溯源,我们发现,要解决孩子玩手机,一切都要从恢复亲子关系入手。但这一点,虽然简单至极,却是当下无数父母在家庭教育中所缺乏的。

每一个问题孩子的背后,都有一个问题家长,这一点,几乎绝对正确。

改变孩子,从改变自己开始。

—— END ——