天境石湖大赏之范式生活——石湖烟浪渔樵侣 自在逍遥且随心

经石湖南门步入一堤,沿着一路鲜花绿柳漫无目的地走,暖阳融融,两袖湖风,城市喧嚣渐隐,在静谧的空间里紧张的神经逐渐放松,思绪不知飘荡到哪里。

“昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。”几个小孩争抢背诗的声音把我的思绪拉了回来。原来是一位教育得法的年轻母亲在引导孩子们了解石湖名人——范成大。那位母亲的耐心教诲大体可以概括为:读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数。至石湖而不了解苏州人引以为傲的“范石湖”,则与未始游无异。

来苏十年,石湖不知来了多少趟,初时觉得城市里有这样一处偌大的襟山带水,又兼具苏式园林景致的公园甚是难得,后来发现这里的山水空气有疗愈心灵的作用,每每烦恼之时来石湖走一走,和大自然置换能量后,人就轻松不少。自此,石湖在我心中就占据了更多的位置。多年来,我竟不知幼时便熟知的诗人范成大与石湖也颇有渊源,顿觉羞愧难当,连忙找寻一处清净无人之地查阅起来。

虽然石湖人文历史丰富,既是吴越文化的发源地,也有历朝历代文人墨客的足迹在此熠熠生辉,然而真正使石湖名扬天下的名人当属范成大。乾道三年,范成大开始在石湖北岸营建别墅;淳熙八年,宋孝宗赐他“石湖”两字,意味着把石湖赐给他了;淳熙十年,范成大致仕,建成了“园林之胜甲于东南”的石湖别墅。范成大去世后,他的后裔都不在苏州,石湖别墅也就衰败了。三百多年后,到了明代,据《范文穆公祠堂记》所载,石湖别墅中“所谓寿栎堂、天镜阁、玉雪坡之类,皆已沦于荒烟野草之中”,只剩下宋孝宗题书的“石湖”碑了。儿时励志要在石湖别墅旧址建造祠堂祭祀范成大的卢雍,后来官至监察御史,兑现了少年承诺,历时两年祠堂落成,名为“石湖书院”。不到百年,祠堂又废,有个名为张献翼的国子监生在此建造了一座宅院,名“石湖别业”。他死后此园也荒废了。后来几百年间又经过多次整修,石湖里才有了如今的古典建筑风貌。其中最大限度地恢复石湖别墅旧观的应是明代范允临的那次修建。

为何历代都不乏有识之士为范成大建祠堂和复原石湖别墅?我想,这与范成大的人品功绩和对石湖山水的热爱有关。尤其是他退归故里后,在石湖度过了长达十年较为闲适而优裕的晚年生活,在世人心中留下了美好的生活范式,复原石湖别墅旧观正是对范成大生活方式的一种追求和向往。

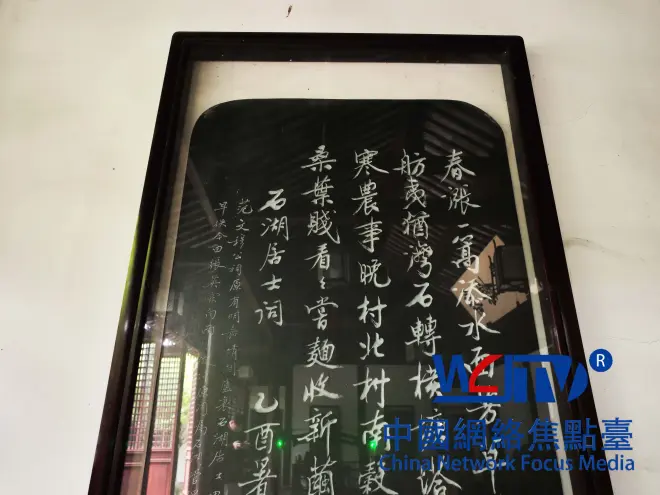

范成大虽为高官,却心慕田园生活,十分体察风俗民情。他归隐石湖所作的60首《四时田园杂兴》,分为“春日”“晚春”“夏日”“秋日”“冬日”五辑,记录了吴地山水风光,以及农民的劳动过程,充满了范成大对农家忧乐的同情和喜悦。范成大也会亲自下田耕种,和当地的农民一起享受劳作的愉悦与快乐。他甚至一副农民的模样,在诗歌里振振有词地说,田地里的活,够自己忙活大半年了——他的诗作《检校石湖新田》,就是对这段经历的描绘。

自古高洁雅士爱梅,隐逸之人爱菊,而范成大两者兼爱。晚年范成大居住石湖玉雪坡,植梅数百棵,但他还嫌不够,于是买下南边邻舍七十间房屋全部拆除建范村,将其中三分之一的土地用来种植梅花。他广集江南梅花品种,认真记录各种梅花的生长状态,后来写成了历史上最早记载梅花的一部专著《范村梅谱》,成为流传后世的一本品梅奇书。战国屈原爱菊有“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”之句为证;东晋陶渊明爱菊则“采菊东篱下,悠然见南山”恣意生活惹人艳羡;而范成大爱菊则为菊花鸣不平“世情儿女无高韵,只看重阳一日花”。他与菊为伴,观其形,赏其性,将范村三十六种菊花悉数谱之,著成《范村菊谱》,不仅记录了吴地匠人艺菊手法,还记录了赏菊的风雅之事。《菊谱》序中有言“岁华婉娩,草木变衰,乃独烂然秀发,傲睨风露。此幽人逸士之操,虽寂寥荒寒中味道之腴,不改其乐者也。”,既展现出范成大赏菊之细,爱菊之深,也表现出他晚年时期生活闲适且以菊自观的乐观旷达。

范成大晚年在石湖过上了令人羡慕的“慢生活”。听鸡鸣犬吠,看梅黄杏肥,与渔民樵夫闲话家常,与僧侣郊游论道谈天;或坐看石湖烟浪,或逗趣孩童桑下种瓜,亦或饱吃红莲香饭自比仙家;有时参与男耕女织的农忙之事,有时与知交好友品茗赋诗;他见证了石湖一带桑麻茂盛稻谷满仓,也见证了迎春桥上游人如织,湖畔花木葳蕤桃李芬芳。

范成大“慢生活”的背后并非没有艰辛,他经历过儿时的钟鸣鼎食,少年时的困顿苦读,成年时的科举得意,也经历过十多年的迁徙不定与宦海浮沉。他的一生辛劳正如宋孝宗评价的那样“卿南直桂广,北使幽燕,西入巴蜀,东薄邓海,可谓贤劳,宜其多疾”。然而就是这样一个历经磨难的人,把《四时田园杂兴》写得妙趣横生,更留下了令人向往的“石湖范式生活”。

我抬起头,一片碧水青山映入眼帘,远处的楞伽塔在阳光下更显古朴庄严。原来我脚下之堤名为范堤,正是纪念范成大而命名,再往前去,便能看见一组铜雕,还原了“中兴四大诗人”范成大、尤袤、杨万里、陆游,临湖面山、高谈阔论之景。恍然间,我仿佛明白了石湖山水为何有抚愈心灵的神奇之效。无外乎这里有激荡千年的湖水,不改容颜的青山,湿润的水汽里还氤氲着从历史长河深处飘荡而来的逍遥自在的气息。